退職勧奨とは、労働者が会社から退職の勧めを受けること労働者に非があるケースもありますが、多くは不当解雇の予兆といってよいでしょう。その性質から一般に「肩叩き」と呼ぶこともあります。

自分は懸命に働いたつもりでも、退職勧奨されてしまう方もいます。このとき、解雇される理由がないなら「不当な嫌がらせでないか」を検討せねばなりません。間違っても、言われるがまま退職勧奨を受け入れ、会社を辞めてはいけません。退職勧奨は、解雇と違って、労働者側が拒むことができるからです。

しかし、退職勧奨は、会社にとって「不要な人材」だという意思表明に他なりません。労働者として危機的な事態で、不当に辞めさせられないためにも戦うべきです。

今回は、退職勧奨の基礎知識と、受けた時の対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。ブラック企業が強気で勧奨してくると、個人の力では限界があります。労働問題に詳しい弁護士に相談し、専門家のサポートを受けるべき重大なタイミングです。

退職勧奨とは

退職勧奨は、一般的に使われる用語ではなく、法律の専門用語です。まず、その意味や基本的な知識を解説します。

退職勧奨をされるのは、紛争の火種が大きくなる重要なタイミングです。

退職勧奨の意味

退職勧奨とは、会社から労働者に対し、退職を勧める行為のことです。いわゆる「肩たたき」を意味する法律用語であり、「たいしょくかんしょう」と読みます。

その流れは、社長や人事に呼び出され、面談で「退職してほしい」と告げられる例が多いです。業績悪化を理由とするなど、大規模な退職勧奨だと書面で伝えられる例もあります。多くのケースで、通常の退職に比べて良い条件を提示され、退職するよう誘導されます。

退職勧奨は、あくまで「お勧め」であり、決して強要ではありません。そのため、労働者は、退職勧奨を拒否することができます。したがって「退職勧奨をされた」というだけで、悪質なブラック企業とは限りません。

「退職勧奨の手口」の解説

退職勧奨は解雇とは異なる

退職勧奨は、「辞めてほしい」というニュアンスを含みます。そのため、理由はともかく、退職勧奨の対象は、会社が辞めさせたいと考える社員です。

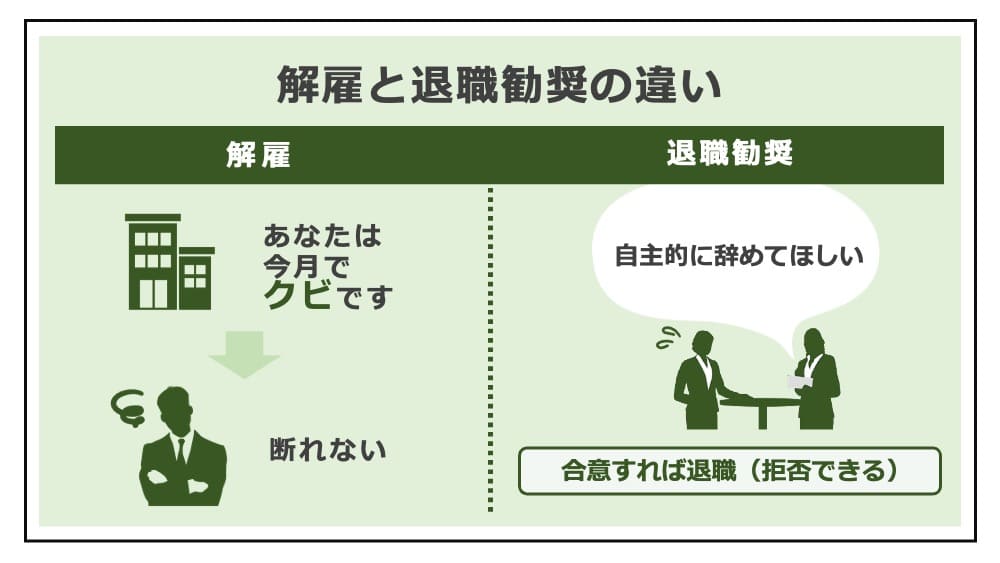

この点で、退職勧奨は解雇と混同されますが、性質が異なる点を理解するのが大切です。退職勧奨はあくまでお願いであり、最終的に辞めるかどうかは、労働者が判断できます。これに対し、解雇は、会社の一方的な意思でする労働契約の解約であり、労働者は断れません(なお、不当解雇の場合に、争って解雇の撤回を求めるのは可能です)。

解雇が告げられると、辞めたくなくても労働契約は終了します。労働者が断れるのが退職勧奨、断れないのが解雇です。

以上の相違点から、解雇の方が労働者に与える不利益は大きいです。そのために、解雇には厳格な規制があります(解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合、不当解雇として無効になることが、労働契約法16条に定められています)。

一方で、退職勧奨には、この解雇権濫用法理による規制は働きません。

「解雇の意味」の解説

退職強要は違法になる

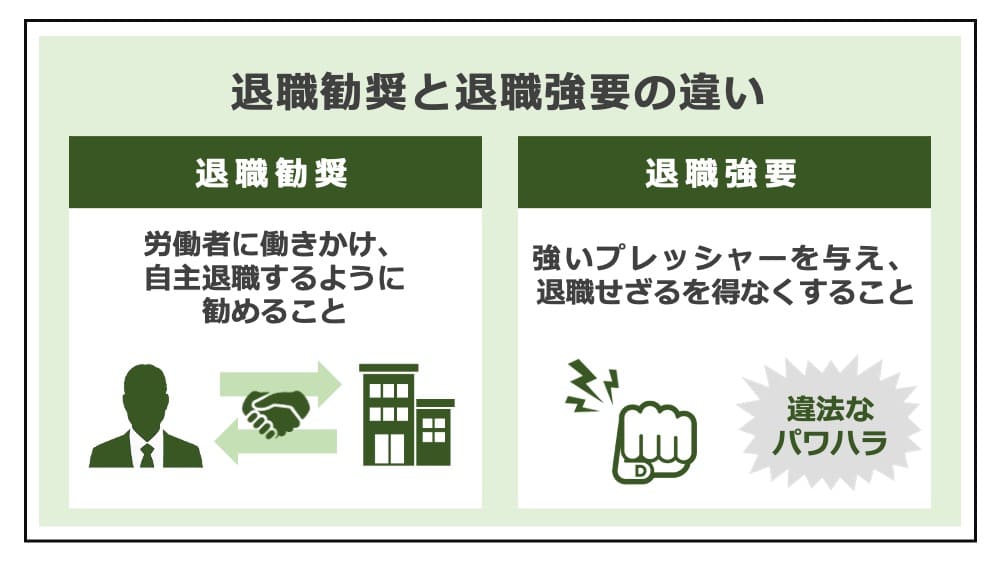

これに対し、本来は自由に拒否できるはずが、暴力や暴言をはじめとした有形無形のプレッシャーを加えることで、事実上拒否しづらいように追い込まれてしまうケースもあります。このような例は「退職強要」と呼び、「退職勧奨」とは区別されます。

退職強要は違法であり、これに応じて退職の意思表示をしたとしても、詐欺ないし強要に基づくものとして無効になる可能性があります。そして、不法行為(民法709条)にあたりうるため、慰謝料その他の損害賠償請求の対象となります。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職勧奨されたらどうする?適切な対処法をケース別に解説

次に、退職勧奨されたらどうするべきか、労働者側の適切な対応について解説します。

最適な対処法は、応じる場合と拒否する場合とで異なるので、場合分けして説明します。また、労働者の希望を決めるにあたり、会社が退職勧奨を行う理由についても確認しておく必要があります。

会社が退職勧奨を行う理由を確認する

労働者として、退職勧奨を受け入れるにせよ、拒否するにせよ、会社側がなぜやめさせたいのか、という理由を知らなければ方針は決められません。解雇には理由が必要なのですから、退職勧奨の時点でも、会社に対し「なぜ辞めさせたいのか」と理由を確認すべきです。

そもそも、会社がなぜ退職勧奨するのか、これには理由があります。退職を勧めるのだから「辞めてほしい」のは当然。では、強く辞めてほしいと願うのに、なぜ解雇せず、回りくどく退職勧奨するのか。それは、解雇は法的に規制され、労働者が争うと、会社が負けるリスクがあるからです。

辞めてほしいからといっていきなり解雇しては会社に大きなリスクが生じます。

そのために、労使トラブルを回避すべく、退職勧奨をするのです。退職勧奨して、労働者が退職を承諾してくれれば、解雇の厳格な要件をクリアしていなくとも、辞めてほしい労働者に、会社から去ってもらうことができます。つまり、将来のリスクを踏まえると、会社として「すぐクビではなく、まず、穏当な退職勧奨をするのが合理的」となるのです。

以上のことは、退職勧奨の理由が、労働者の非にある場合(例えば能力不足や勤務態度の不良、協調性不足など)だけでなく、その原因が会社側にある整理解雇でも同じです。

退職勧奨に応じる場合の対応(辞めてもよい場合)

退職勧奨に応じるなら、そう遠くないうちに職を失います。したがって、退職するにせよ「できるだけ良い条件で辞める」のが基本方針となります。このとき、どうせ辞めるなら、退職勧奨に従って辞めるほうが良い条件を得やすいというメリットがあります。

退職勧奨に応じる場合の対処法は、次の通りです。「もう会社を辞めてもよい」という方は、以下のステップを参考に進めてください。

すぐに同意せず、よく検討する

退職勧奨に応じる心づもりでも、会社にそれをすぐ悟られてはなりません。すぐに応じてしまっては、損する危険もあります。会社が最初に提示する条件は、労働者にとってさほど得でないこともあるからです。

その場では同意せず、保留して持ち帰り、弁護士に相談する時間を稼ぎましょう。

退職条件に納得できるまで交渉する

退職勧奨に応じるのは、労働者の自由であり、いつ応じるかも自由です。そのため、納得できる退職条件が提示されない限り、退職は拒み続けましょう。時間をかけるほど、すぐにでも辞めさせたい会社から、より良い条件を引き出せる可能性が上がります。

気にしておくべき条件は、例えば次のものです。

- 退職日がいつか

- 退職日までの就労は必要か

(最終出社日はいつか) - 退職前の有給消化ができるか

(もしくは、残った有給休暇を買い取ってもらえるか) - 未払いの残業代などが支給されるか

- 退職に伴う解決金、割増された退職金などの良い条件があるか

- 失業保険を「会社都合」とすることに協力してもらえるか

条件交渉中は、働く意思を示す

交渉中は、働く意思を示し続けることも大切です。このとき、それが必ずしも心からの本音である必要はありません。労働者が「辞めたくない」と伝えるほど、会社にとっては紛争が激化するリスクが高くなり、条件交渉を有利に進めることができます。

退職条件について合意書を作成する

退職勧奨で条件が提示されたら、必ず書面で受け取るようにしましょう。せっかくの好条件を提案されても、証拠がなければ、後で白を切られる可能性があります。書面でもらえば、弁護士への相談の際にも具体的な助言をもらいやすいです。

また、口頭でのやり取りでは、内容が不明確になりがちです。労使の認識にズレをなくすため、退職条件については合意書を作成するのが安心です。

なお、退職勧奨に応じて辞めるのは、自己都合退職ではなく会社都合退職となります。

退職勧奨を受け入れ、応じて会社を辞めるにせよ、予想外の労働トラブルに巻き込まれないためには、弁護士の無料相談で、事前にリスクを察知しておくのがお勧めです。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職勧奨を拒否する場合の対応(辞めたくない場合)

退職勧奨に応じないなら、解雇されるリスクに備えて行動する必要があります。勤め先がブラック体質ならば、退職強要に遭う危険もあります。

退職勧奨を拒否する場合の適切な対処法は、次の通りです。「どうしても会社を辞めたくない(少なくとも今すぐ退職する気はない)」という方は参考にしてください。

退職勧奨を明確に拒絶する

退職勧奨に応じたくないなら、拒否の姿勢を明確にしてください。曖昧な態度は、会社に対して誤解を生じさせるため、止めましょう。「迷っている」と思われれば、会社は強い働きかけをやめません。

万が一、明確に拒否しても執拗に続くなら、書面で警告を発します。弁護士名義の内容証明を送ることで、退職勧奨を拒否したという事実を証拠化できます。それでも止まないなら、次の裁判手続きに進むことも可能です。

- 退職勧奨の差止めの仮処分

- 違法な退職勧奨に対する慰謝料請求の訴訟

退職を前提とした金銭は受け取らない

退職勧奨に応じないなら、退職を前提とした金銭は受け取らないよう気をつけましょう。例えば、退職金や解決金、解雇予告手当といった種類のものです。労働者が進んで受領してしまうと、「退職を承諾した」と評価される危険があるからです。

もっとも、手渡しでなく、一方的に振り込みされてしまうケースもあります。このときは、その金銭に手を付けず、「当月の給料として受領した」旨を会社に伝えるのが実務的です。

代替案を提示する

退職勧奨に応じないとして、どうしたら自分の価値を評価してもらえるか考えましょう。不要な人員と見られないよう、異動や転勤ができないか、交渉するのも手です。

退職勧奨は、解雇の準備として実施されることが多いです。業績が悪化し、雇用の維持の難しい会社では、そのままのポジション、給料では結局は雇いきれず、整理解雇となってしまう危険があります。これに対し、会社は、労働者が提案する解雇回避の策について、検討するよう努めなければなりません。

(参考:解雇回避の努力義務とは)

交渉のやり取りは録音して証拠に残す

最後に、退職勧奨をきっかけとした交渉の経緯は、すべて録音しておきましょう。社長や人事、会社側の担当者に不適切な言動のあるとき、その責任を追及するには証拠が必要となるからです。

退職勧奨に応じる気がないときは、拒否するのは自由であり、何度勧奨されたとしても断り続けるのが適切な対応です。会社があきらめずに勧奨を継続してくると、断るのにある程度の期間がかかることもありますが、あまりに長期間続くなら違法と評価される可能性もあるので、労働者側からあきらめてはいけません。

「退職勧奨の拒否」の解説

退職勧奨されたらその後の結末はどうなる?

退職勧奨されたという事態は、その後のキャリアに影響ある重大な出来事。労働者としては、岐路に立たされたといっても過言ではありません。

退職のタイミング次第では、家族を養えなくなる危険もあります。退職勧奨された後に起こりうることの全体像を把握しておきましょう。

退職勧奨後の成り行きは労働者の意思で変えられる

退職勧奨を受けてどうなるかは、労働者次第です。

ここまで解説の通り、退職するよう働きかけられても、拒否できるからです。決して従わねばならないわけではなく、最終決定は労働者がするのです。退職勧奨を受けても、労働者としての地位はすぐ無くなるわけではありません。勧めに応じて辞めるか、断るか、判断するために次の点は検討しておきましょう。

- 現在の会社や仕事を続けたいか

- 本音では辞めたい気持ちはないか

- 将来的に辞めるなら、いつ頃に退職したいか

- 今すぐ辞めるなら、どんな条件で退職できるか

- 退職金はもらえるか

- 退職勧奨を断って解雇されるとして、その解雇は適法か

ただ、退職勧奨を受けると「職場に居づらくなる」という事実上の影響もあります。気にならない人もいるでしょうが、やはり「不要な人材」と思われて残るのはメンタル的に辛いこともあります。

退職勧奨に応じる場合はどうなるか

退職勧奨に応じる場合、退職について労使が「合意」することとなります。

合意で決まった退職日をもって退職が成立し、雇用契約が終了します。当然ながら退職日までは給与が発生し、退職日以降は給料はもらえません。

権利としてある有給休暇の消化をして退職できるよう、退職日を調整しましょう。退職金は(退職金規程によりますが)退職勧奨で辞める場合は支給されるケースが多いです(これに対し、懲戒解雇だと退職金は不支給と定める規程例が多いので、「懲戒解雇事由が存在することに争いがない」という場面だと、懲戒解雇される前に退職勧奨に応じるメリットがあります)。

なお、退職勧奨に応じて退職する場合、退職合意書を作る例が多いです。

退職合意書に「清算条項」を定めると、サインをした後は、在職中に発生していた金銭請求の権利を行使できなくなってしまうので、未払いの残業代などの請求していないものがないか、注意が必要です。

「退職したらやることの順番」の解説

退職勧奨に応じない場合はどうなるか

退職勧奨に応じない場合、最悪は解雇されるリスクがありますが、不当解雇なら徹底して戦うべきです。

「退職勧奨に応じない」という判断は、労働者の自由。しかし、その判断をした後は、次は会社が判断するターンとなります。この会社の判断次第では、労働者にとって著しい不利益が生じます。

退職勧奨を断ったことで会社が考え直し、働き続けられるならよいでしょう。しかし、最悪なのは、何度か説得された後、最終的に解雇されるケースです。勧奨前によく検討した企業ほど、よほどの事情がないと考え直してくれないことでしょう。

もっとも、解雇は、労働者保護のために法律で規制されています。

これらの制限に違反した解雇は、違法な不当解雇であり、無効です。争う場合には、早めに弁護士に相談してください。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

これらの規制をくぐり抜け、なんとか退職させようと頻繁に面談を設定したり、個室に閉じ込め、罵声や暴言を浴びせたり、脅したりするのがブラック企業のやり方です。

こうした不適切なやり方の退職勧奨は、違法であることに疑いありません。更には、説得が難しいとわかると、今後は報復人事で対抗してくる悪質な会社もあります。実現不能なノルマを課せられたり、仕事を与えられずに干されたりして、職場で孤立させます。メンタルをやられて辞めてしまう前に、弁護士に相談して戦う準備をすべきです。

「違法な退職強要への対処法」の解説

退職勧奨されたときの注意点

最後に、退職勧奨されたときの注意点を解説しておきます。退職勧奨されても、正しく対応すれば今後の生活への影響は最小限に抑えられます。

いかなる書類にもその場ではサインしない

1つ目は、退職勧奨されたその場で書類にサインをしない、ということです。

「脅された」「だまされた」といった事情があれば、後から争い、意思表示を取り消せます。しかし、その立証は非常に難しく、不満があるなら初めからサインを控えましょう。会社の言い分がもっともらしく聞こえても、その場で署名する必要はありません。持ち帰って交渉すれば、もっと良い条件を勝ち取れる可能性は十分にあります。

会社が主導的に退職を働きかけてくるわけですから、最初に提示される条件は、会社の要望を最大限に反映したものが多く、むしろ逆に、労働者にとって不利益な条項が盛り込まれているケースもあります。

やりとりは証拠に残しておく

2つ目は、退職勧奨に関係する一連のやりとりを証拠に残すことです。

トラブルが激化して裁判になれば、証拠の有無が解決の決め手となります。退職勧奨のおそれある面談を予定されたら、自分の身を守るため、必ず録音の準備をしてください。また、一度目の退職勧奨の面談があまりに暴言、暴力がひどいなど、危険を感じるならば、二度目の面談を断ってよい理由として十分です。

「パワハラの録音」の解説

不当な退職勧奨をされたら徹底的に争う

不当な退職勧奨は、違法なパワハラに該当するほか、暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)などの犯罪になる可能性もあります。したがって、その被害にあったら、違法性を主張して徹底的に争うべきです。

労働者が退職勧奨を争う方法としては、慰謝料を請求する手が有効です。慰謝料の相場は20万円から50万円程度が多いものの、ひどい態様だと高額になる裁判例もあります。

- 大阪地裁平成27年4月24日判決(大和証券事件)

退職させるために転籍させたり、追い出し部屋で単独業務をさせたりした件について、裁判所は、嫌がらせ目的の不法行為に該当すると判断し、150万円の慰謝料の支払いを命じた。 - 大阪高裁平成13年3月14日判決(全日空事件)

退職勧奨についての面談回数が約4ヶ月に30回以上、1回あたり8時間に及ぶ面談もあり、その際に机を叩かれたり大声で怒鳴られたりした点について、裁判所は、許容できる範囲を超えた違法な退職強要と判断し、90万円の慰謝料の支払いを命じた。

「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

事前に弁護士に相談する

以上の点からして、退職勧奨を受けたらできるだけ早く、弁護士に相談するのがよいでしょう。

「退職勧奨を断ったら解雇されてしまうのでは」と不安なとき、弁護士に相談すれば、会社から言われた事実が、解雇理由として正当なのかどうか、客観的にアドバイスしてもらうことができます。拒否し続けた場合に解雇される危険性や、訴訟リスク、その際の勝訴の可能性などについても、法的なアドバイスを踏まえて対応することができます。

退職勧奨は、労働基準監督署にも相談は可能ですが、労働者の代わりに戦ってもらうには弁護士が適切です。弁護士に相談すれば、執拗な退職勧奨を拒否したり、その責任を追及したりする代理となって交渉してもらい、会社と戦うサポートをしてくれます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、退職勧奨の基礎知識と、受けた時の対処法を解説しました。

退職勧奨は、あくまで「退職を勧める」というのに過ぎません。決して「強制的に退職させる」のとは異なり、辞めないといけないわけではありません。会社を辞めるか辞めないかは、退職勧奨されてもなお、労働者の手に委ねられます。強い退職勧奨を受けたとしても、この点を勘違いしないよう対応すべきです。

退職勧奨は企業からの「お願い」であり、労働者が交渉の主導権を握るチャンスでもあります。

応じるにせよ、拒否するにせよ、慎重に企業側の言い分や提案を聞きましょう。適切に交渉すれば、良い条件を引き出して退職することも可能です。

不当な退職勧奨は拒否し、断固として対応せねばなりません。一人で立ち向かうのが難しいときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

【退職とは】

【退職時の注意点】

【退職できないとき】

【退職金について】

★ 退職勧奨の労働問題まとめ

【退職勧奨・退職強要】

- 退職勧奨とは

- 退職勧奨のよくある手口

- 違法な退職勧奨を断る方法

- 退職勧奨は会社都合となる

- 退職勧奨と解雇の違い

- パワハラとなる退職強要

- 「退職しないと解雇」は違法?

- 遠回しに辞めろと言われたら

- 「明日から来なくていい」

【リストラ・希望退職】

【報復人事・左遷】