退職届を内容証明で出すべきケースがあります。郵送で出さなければならない時点でかなり対立が深刻なのですが、なかでも内容証明を用いる事案は、労使トラブルとなることが容易に予想され、慎重さを要する場面です。

転職はもちろん、介護や病気、仕事のストレスなど、退職理由は人それぞれです。仕事を辞めるのは勇気がいりますが、退職を拒絶されることもあります。このようなケースで役立つのが、内容証明で出す退職届です。

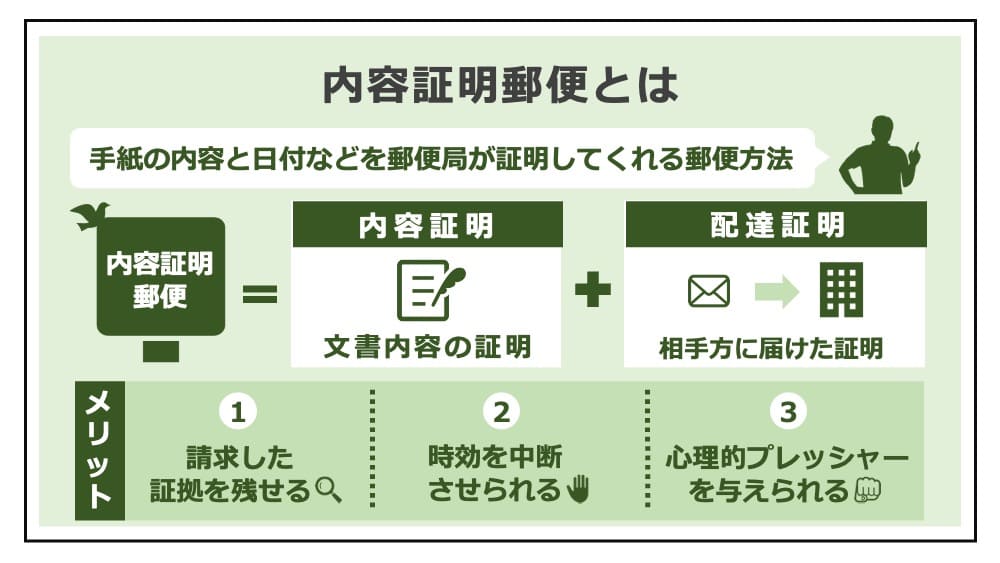

「内容証明」は弁護士のよく利用する方法ですが、一般の方にはなじみが薄いでしょう。うまく活用すれば退職時の紛争を有利に解決できます。特に、すぐに仕事を辞めたいケースの退職届は、内容証明で郵送しましょう。このとき、退職届の書き方と出し方の一般的な注意点だけでなく、内容証明に特有のポイントを知っておく必要があります。

今回は、退職届を内容証明で出すべきケースと注意点を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 退職届の受領拒絶が明らかな場合や、パワハラがある場合、内容証明で出すべき

- 退職届を内容証明で出せば、到着日、書面の内容を、証拠化できる

- 内容証明なら、仮に会社が受け取りを拒否して戻ってきても、救済される

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職届を内容証明で出すべきケースとは

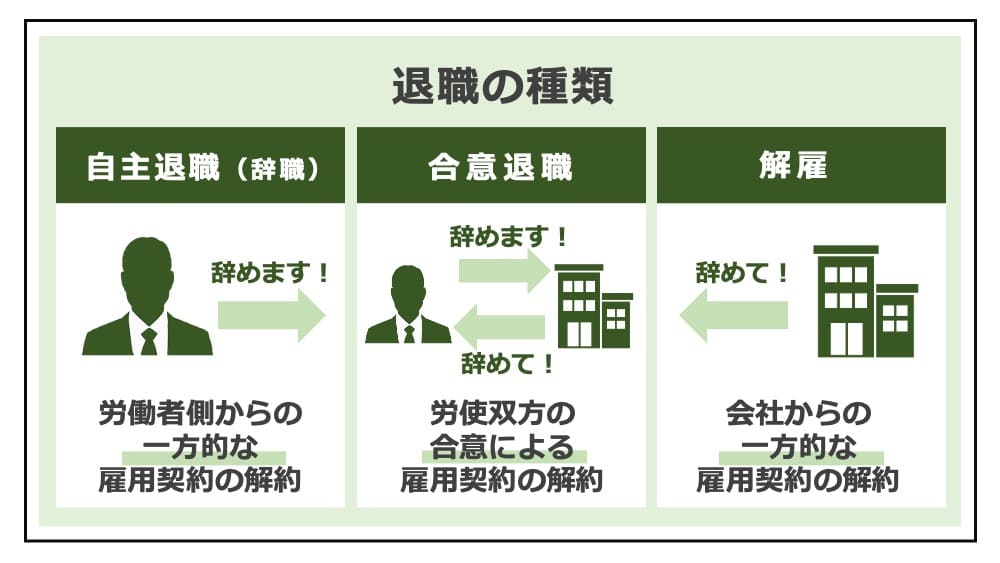

退職届は、労働者が、退職の意思を会社に表明するための書面です。どのような題名でも、一方的に退職する意思が示されていれば「退職届」の性質を有します。

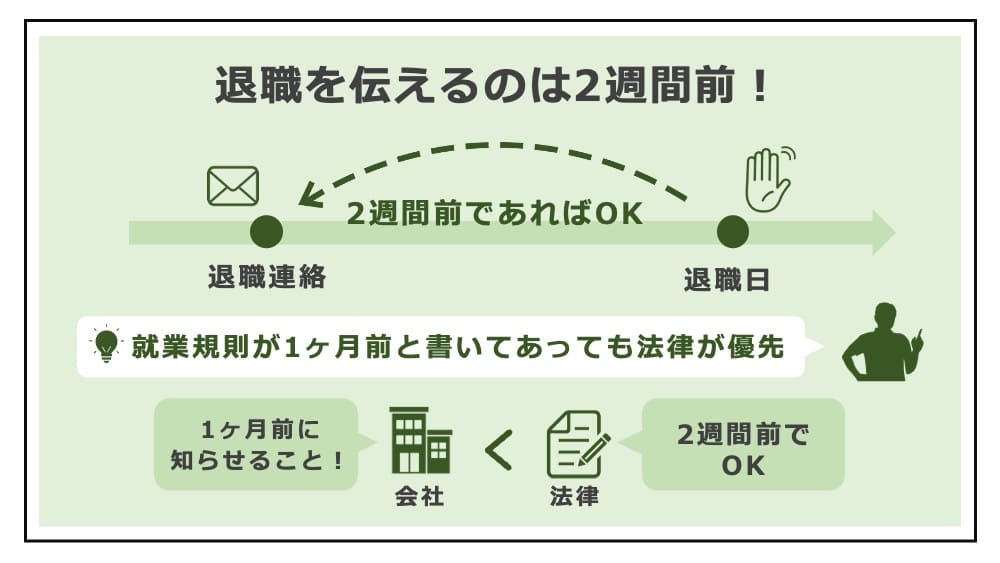

労働者には、自由に退職する権利があります。退職届によって退職するのに、会社の受理や承諾、同意は不要です。契約期間の定めのない労働者は、退職届が会社に到達して2週間経てば、退職できます(民法627条1項)。

民法627条1項(抜粋)

1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法(e-Gov法令検索)

一般的に、退職の意思表示は、書面が必須とはされていません。内容証明でなく普通郵便でもよいですし、口頭で伝えることでも有効に退職できます。しかし、民法のルールでも、意思表示が会社に届かなければ効力は生じません(社長や、人事部長など、人事権ある人に届けなければなりません)。意思表示は、到達したときに効力が生じるとされるからです(民法97条1項)。

この点で、次のケースでは、退職届を内容証明で出しておくべきです。

退職届が受理されない場合

退職届は、労働者の一方的な意思を意味するのであって、「受理されない」ということ自体がそもそも違法です。しかし、ブラック企業は事実上、受理を断ってくる場合があります。悪質な会社ほど採用難であり、折角入社した人材をそう簡単には手放しません。

会社が受理しなくても、退職届が到着しさえすれば退職は可能です。なので、退職届が届いたことの証拠を残し、労働者側で確保しておかなければなりません。その証拠の確保のためには、内容証明で送るのが有効な手となります。

内容証明に合わせて「配達証明」を付けると、いつ、文書が到着したかも証明できます。この組み合わせを「配達証明付き内容証明」と呼び、郵便局が全て証拠を保存してくれる便利な方法です。

内容証明を使えば、会社からの「退職届が届いていない」「受け取っていない」といった反論を未然に防ぐことができます。

「会社の辞め方」の解説

出社できない理由がある場合

出社できない理由がある場合にも、内容証明で退職届を出すべきです。典型例はハラスメントのある場合ですが、それ以外に、病気やケガなど、様々な理由があります。

パワハラ、セクハラをはじめ、ハラスメントがある職場なのは、会社の責任です。労働者が安全に働けるよう、職場を整備する義務があるからです(安全配慮義務違反)。

ハラスメントが原因で出社できないなら、退職届は郵送で出すしかありません。

退職届を出さず、仕事をバックレるのは、労働問題を更に拡大し、収拾つかなくさせるのでお勧めできません。ただ、パワハラなどハラスメントがある場合には、自分の身を守るためにも、出社して退職届を出すのは難しいでしょう。内容証明で退職届を出しておけば、バックレではなくきちんと退職したことを証明できます。

「パワハラの相談先」の解説

退職予定日まで余裕がない場合

民法627条1項によれば、会社が拒絶した場合にもすぐ退職できるわけではありません。実際には、退職届の提出から退職できるまでに2週間の期間がかかります。

既に転職先が決まっており、退職予定日までに余裕がないなら、すぐ退職の意思を示す必要があります。会社が拒絶しても退職自体はできるものの、退職日が後ろ倒しになるおそれがあるからです。退職日のスケジュールが狂って、再就職を失ってしまうのは最悪です。

このとき、退職届を速やかに到着させ、退職届の到着日を確実に証明するために、内容証明を利用する方法が最適です。

「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

内容証明の退職届の書き方

次に、内容証明で出す退職届の書き方について、解説します。

退職届を気持ちよく受け取ってもらい、円満退職できるに越したことはありません。しかし、会社の態度に誠意がないと、そううまくもいきません。

退職届を、内容証明で出すべきケースは、労使の対立があります。なので、書面の内容にも配慮しなければ、足元をすくわれてしまいます。

なお、一般的な退職届の書き方、出し方については、内容証明で出す場合にもあてはまります。詳しくは次の解説を参考にしてください。

「退職届の書き方と出し方」の解説

内容証明の形式的ルールを守る

まず、内容証明の形式的ルールを守る必要があります。内容証明は、特殊な郵便形式で、郵便局の定めた書式や手続きを守らなければなりません。

例えば、字数や行数、使用できる特殊文字などに制限があります。

詳しくは、郵便局のサイトをご覧ください(※ 参考:内容証明ご利用の条件等)。なお、ネットで送る「e内容証明(電子内容証明)」が便利です。

日付を必ず記載する

退職届を内容証明で送る大きな理由は、送付日・到着日が証拠に残るからです。そのため、送る退職届のなかにも、必ず日付を記載しておきます。これによって日付に関する証拠としての価値を高めることができます。

内容証明で送る退職届に書いておくべき日付は、次のものです。

- 送付日

送付日は、内容証明の送付手続きをする日を記載します。 - 退職日

退職日は、希望する日を書きます。争いのあるケースでは、内容証明の到着から2週間経過後の日にしましょう。 - 最終出社日

有給休暇が残っている場合、消化すべきです。退職日から、有給休暇を差し引いた日を、最終出社日として書きます。

「退職前に有給消化できないときの対応」の解説

退職理由を記載する

退職届には、退職理由を書いておいてください。内容証明で証拠化する際に、どのような理由で退職するのかを示しておく方がよいからです。労働者の意思で退職するならば「一身上の都合」と書くのがよいでしょう。

「一身上の都合」なら、自己都合退職となり、会社にも受け入れてもらいやすいです。なお、失業保険では、会社都合退職のほうが、受給の条件について有利に扱われます。もし、会社都合となる事情があるなら、「会社都合で退職する」と明記し、争うようにしてください。

「自己都合と会社都合の違い」の解説

「退職する」という確定的意思を示す

内容証明で退職届を送らなければならないケースは、なかなか退職が困難な事情があるでしょう。労働者側で「退職する」という強い意思を示さなければ、解決できません。「退職したい」「退職を申し入れる」といった曖昧な書き方ではいけません。きちんと「退職する」というように、確定的意思として書くのが正しい記載の方法です。

普通郵便でも送っておく

内容証明は、特殊な郵便形式なので、添え状などは同封できません。また、絵や図表などを記載することもできないといった制限があります。

退職届を円満に伝えるには、社会人マナーとして添え状を要すると考える人もいるようです。この需要を満たしたいなら、内容証明で送った退職届を、普通郵便でも送っておきましょう。

普通郵便でも郵送するのは、内容証明が受け取られなかったときの対策にもなります。普通郵便は、受け取られなくてもポストに投函されるからです(書面内容は証拠に残りませんが、到着日を証明するため、書留にしておくのがお勧めです)。

退職に関する小さな疑問であっても、放置してはなりません。弁護士の無料相談を活用することによってぜひ解消してください。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職届を内容証明で出しても受け取りを拒否されたら?

内容証明で出してもなお、受け取りを拒否されることがあります。内容証明は、相手が拒絶しても、1週間は郵便局に留め置かれますが、留め置きの期間が過ぎた内容証明は、出した人のところに戻ってきてしまいます(「受取拒否」「宛所不明」など、戻された理由がわかるので、今後の対応のヒントになります)。

せっかく内容証明で出した退職届が、戻ってきてしまっては残念でしょう。しかし、会社が認識し、受け取りを拒否する場合、「到着した」と評価される可能性があります。裁判例には、内容を把握して受け取りを拒否したケースでは、救済する例が多いからです。

意思表示は、到達すれば効力を生じます(民法97条1項)。「到達」とは、相手の勢力圏内に入ることとされており、社会通念上一般に、了知しうべき客観的状態が生じたと認められるので足りるとされます。

この考えから、社員の誰かが受け取れば、内容証明で送った退職届の効果が生じます。また、受取拒否でも、意思表示は到達したと裁判例では評価されます(東京地裁平成10年12月25日判決、東京地裁平成5年5月21日判決など)。

「裁判で勝つ方法」の解説

「退職願」でも内容証明で出すべきか

「退職届」とは似て非なるものに、「退職願」があります。性質が異なるため、厳密に区別すべきであり、退職届と退職願の違いを知り、使い分けなければなりません。

わかりやすくいうと、退職届は、自主退職(辞職)の意思表示です。労働者から一方的にするもので、会社の承諾や同意を必要としていません。

これに対して、退職願は、合意退職の申入れで、会社が合意してはじめて退職となります。できるだけ穏便に済ませたい、依願退職などの場面では、退職願が用いられます。

ここまで「退職届は、内容証明で出すべきケースがある」と解説しました。一方で、退職願だったとしても、内容証明が適切な場合もあります。退職願でも、会社に到着し、受け取られないことにはなにも効果が生じないからです。

ただ少なくとも、退職届のほうが退職願よりも、会社の意思が介在しない点で労働者に有利です。なので、退職願のリスクをおそれるなら、まず退職届として出すのを検討しなければなりません。うっかり「退職届」のつもりが「退職願」を出すことのないようにしましょう。

なお、2つの書類は、題名など形式だけでなく、内容など実質で区別されます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、退職届を出すケースのうち、特に内容証明を利用すべきタイミングを解説しました。

内容証明による退職届は、労働者に有利な交渉のために有効です。ただ、内容証明は証拠に残るメリットがある反面、注意しておかないと記録に残るためにやりなおしができません。退職届の書き方と出し方は、内容証明で郵送する際にも当然に押さえておくべきです。それだけでなく、内容証明に関するノウハウや知識も理解しておきましょう。

退職届を受理してくれないブラック企業と縁を切るには、内容証明がとても有効です。退職をめぐる会社とのトラブルにお悩みなら、ぜひ弁護士に相談ください。

- 退職届の受領拒絶が明らかな場合や、パワハラがある場合、内容証明で出すべき

- 退職届を内容証明で出せば、到着日、書面の内容を、証拠化できる

- 内容証明なら、仮に会社が受け取りを拒否して戻ってきても、救済される

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【退職とは】

【退職時の注意点】

【退職できないとき】

【退職金について】