退職を申し出るのは、労働者の自由です。憲法で「職業選択の自由」が保障されており、どこの会社で働くのも自由だからです。しかし、退職時に起こる労働問題は、「会社をやめるな」「退職禁止」といった嫌がらせだけではありません。退職を理由に、直前でいじめの対象にして精神的苦痛を与える「ヤメハラ」もまた、深刻な問題です。

相談者

相談者退職までしばらくあるのに突然仕事がなくなった

相談者

相談者辞めるならさっさと出ていけとパワハラをされた

このような労働者の相談にもあるように、退職を申し出たら、これまでの職場の扱いがガラっと変わり、職場でいじめを受けることがあります。退職予定者へのいじめも、違法なパワハラにあたるのは当然で、「ヤメハラ」と呼ばれて問題視されています。

退職届の提出後は「やめる人だから腹いせに」といじめられがちですが、対応に注意してください。

- 退職予定者はいじめの標的になりがち、こんな問題を「ヤメハラ」という

- 退職が迫るなら、相手する必要はなく、有給休暇や欠勤で淡々と対応する

- 退職後にも嫌がらせが続いたとき、あなたに非がないなら無視でよい

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職予定者へのいじめによくある例

退職予定者に対して、職場でいじめが発生することは、よくあります。まず、退職直前によくあるいじめ問題について紹介します。

職場での人間関係にこだわる人ほど、退職者をうとましく思うものです。「転職に失敗すればいいのに」「退職するなら、できるだけ活躍してほしくない」といった気持ちで、快く送り出してあげられない人が、嫌がらせをする側に回ります。

ヤメハラを受ける

ヤメハラとは、退職直前に起こるハラスメントのことを指します。ヤメハラとして起こる典型ケースは、例えば次のものです。

- 退職したいと伝えた日から白い目で見られる

- 会社をやめるといったら罵倒される

- 退職が決まったら、陰口をいわれる

- たたでさえ人手不足なのに無責任だと全社員の前で怒鳴られる

- 退職が決まったら社内連絡が回ってこなくなる

- 退職が決まったら社内の飲み会に呼んでもらえなくなる

- 誰もランチに一緒に行ってくれなくなった

- 送別会が開かれなかった

上記のように、退職すると申し出た人に対してされる一切の嫌がらせは、ヤメハラに当たります。特に、人手不足の会社では、「忙しいときにやめるのは無責任だ」といった理不尽な怒りをぶつけられ、強度のヤメハラにつながります。昨今の少子高齢化による人手不足、求人難で、社員もまた疲弊し、たまったイライラを退職予定者をいじめて解消されることがありますが、違法なハラスメントとなってしまっています。

「人手不足なのに雇わない企業の理由と解決策」の解説

退職を伝えたら仕事がなくなった

退職したいと伝えると、仕事を与えてもらいづらくなります。退職前になって、突然仕事がない状態になってしまう、嫌がらせケースです。

確かに、重要な仕事や、長期間続きそうな仕事は、もうすぐ退職する予定の人にはしてもらいづらいもの。ですが、なにもすることがないのに会社に行き続けなければならないのは苦痛でしかありません。少なくとも、退職は、今やっている仕事をとりあげられる理由にはなりません。仕事を与えないのも、「過小な要求」という立派なパワハラです。

「仕事を与えないパワハラ」の解説

退職届の提出後に嫌がらせを受ける

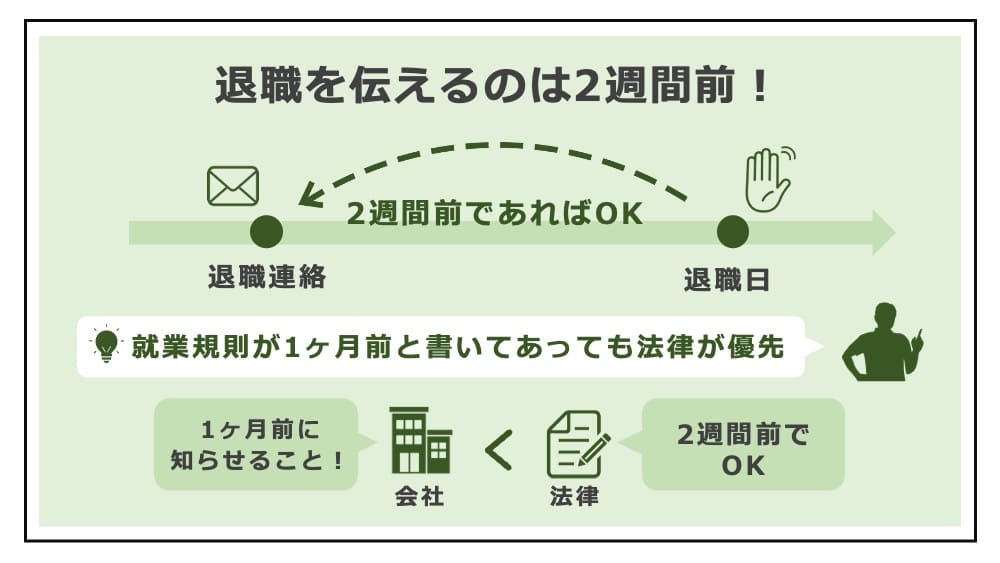

退職届を提出すれば、法的にも、少なくとも2週間後には退職することになります(民法627条)。逆にいえば、会社が承諾しないかぎり「即日すぐやめる」ということはできません。今後長く関係を続ける必要がないとわかると、積もった会社への不満のはけ口にされてしまうこともあります。退職届の提出後に、突然嫌がらせがスタートしてしまうケースです。

「職場いじめの事例と対処法」の解説

退職を伝えた後、いじめの標的になったら適切な対応は?

基本的な考え方や対応を知り、不利にならないよう立ち回らなければなりません。退職を伝えた後のいじめについて、法律面からの適切な対応を解説します。会社を辞めるといったらいじめ、嫌がらせなどパワハラの対象となっても、屈してはなりません。

一度退職を決めたら、取りやめない

退職の覚悟には、強い理由があるでしょう。転職先でのキャリアプラン、妊娠や育児、介護といった家族の問題など、理由は人それぞれですが、自分の決断に自信をもって進めてください。

大切なのは、一度退職を決めたら、どんな嫌がらせ、ヤメハラを受けても取りやめないことです。退職予定者をいじめてくる社員は、退職の覚悟の決まった人がうらやましいという人もいます。これまでたまった会社への不満を、ここぞとばかりに感情を爆発させます。

退職者へのいじめ問題を放置する会社はブラック企業でしょう。そのような会社への恨みを自分にぶつけられてはかないません。空気を読んで退職を取りやめれば、ヤメハラしていた人たちの思うつぼ。退職届を出したなら、将来のことだけを考え、間違っても退職を撤回しないでください。

「退職届の撤回」の解説

退職日まで有給休暇を消化する

退職日まで、有給休暇が残っているなら、消化してしまいましょう。退職日すれすれまで続く嫌がらせに、だまって我慢する必要はありません。

退職が決まった途端、嫌がらせ的に仕事がなくなるなら、やることもありません。会社全体が多忙でも、あなたにやることがないなら有給休暇をとっても文句を言われる筋はありません。

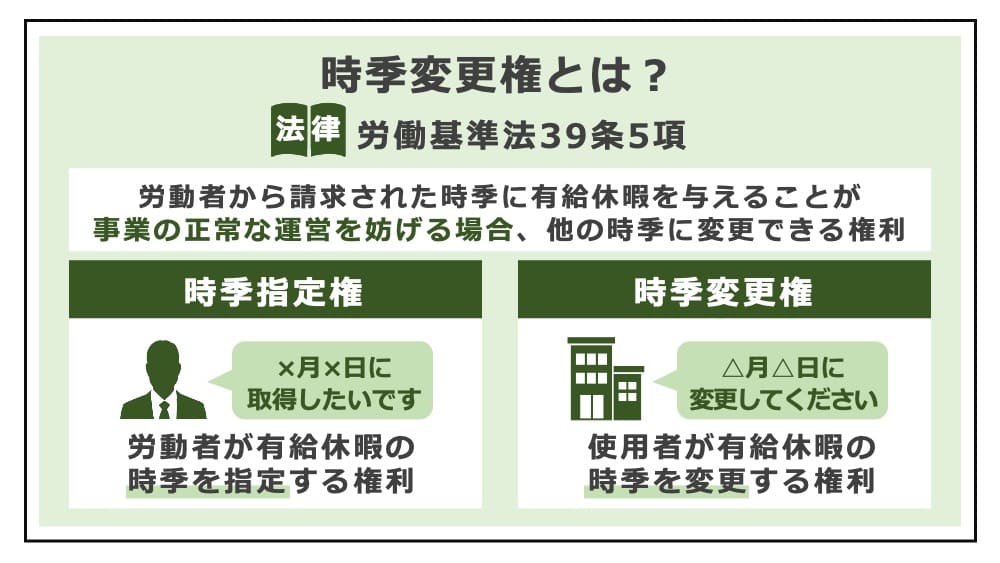

会社には、有給休暇をとるタイミングを変更する時季変更権があります。しかし、業務に支障があるのが要件なので、退職前で仕事がないなら時季変更権の行使は不適切です。また、時季変更権は、有給休暇を拒否する権利ではなく、変更する権利にすぎませんから、退職直前で、他のタイミングに変更してとらせられないなら行使できません。

「有給休暇を取得する方法」の解説

退職日まで欠勤する

労働者には退職の自由があり、法律上、2週間前に告げればやめられます(民法627条)。とはいえ、責任感の強い人ほど、予定日よりだいぶ前に退職したいと伝えてしまうこともあります。このとき、ヤメハラなどのいじめが発生すると、耐える期間が長くなってしまいます。

せっかく会社を思って余裕もって伝え、退職直前のいじめを受けては、恩を仇で返された気分でしょう。ヤメハラがひどく、違法なパワハラにあたるほどの強度なら、退職日まで欠勤してしまってよいです。このとき、次に解説のとおり、退職日まで出社できない責任は会社にあります。無断欠勤といわれる筋合いはないし、会社のせいで働けないなら、給料は請求できるのが基本です。

「退職を伝えるのが早すぎる場合」の解説

弁護士に退職代行を依頼する

とはいえ、退職の前後では、やらなければならない手続きが多くあります。例えば、失業保険のための離職票の発行、源泉徴収票の交付、貸与品の返還などです。自ら退職を決行しづらかったり、退職を言い出したらいじめがひどくなったりしたら、弁護士を窓口として、退職手続きを代わりにやってもらうのが有効です。

退職時にどうしても必要となる事務手続きも、弁護士が間に入って会社と交渉してくれます。弁護士に退職代行を依頼すれば、嫌な社長や上司と顔合わせることなく、円満に退職できます。

「退職代行の仕組み」「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

パワハラの慰謝料を請求する

会社は、社員を安全に働かせる義務(安全配慮義務)を負います。退職予定者だからといってこの義務は変わらず、退職直前にいじめを受けてしまったのなら、安全配慮義務違反の責任を会社が負うこととなります。

適切な対応を徹底しても、どうしてもスムーズにやめられないなら、パワハラの慰謝料を請求し、少しでも被害回復に努めるのが有効です。退職予定者へのいじめを放置する会社では、話し合いで解決するのが難しいこともあります。このようなケースでは、弁護士に依頼し、労働審判や訴訟といった裁判手続きによって解決する方法もあります。

やめた後の嫌がらせは無視してよい

退職予定者に、直前になっていじめが加速するケースはよくあります。更には、退職をした後になっても嫌がらせを受け続けてしまう例もあります。

退職後になっても続く嫌がらせには、次の例があります。

- 転職先の会社に連絡され、悪評を流される

- 退職手続きを進めてもらえない

- 離職票が送られてこない

- 退職後も無償で引き継ぎするよう指示される

- 不利な内容の誓約書にサインを強要される

- 迷惑をかけたから損害賠償請求すると脅される

しかし、もう退職できたなら、このような不当な請求は無視してよいです。退職できてしまえば、その後の嫌がらせに応じる必要はないからです。

無視したとして、賠償請求するなどと脅す会社もありますが、そんな手続きは、あなたが無視すれば会社側から裁判などで追及しなければなりません。裁判にもコストがかかりますし、非がなければ損害賠償も認められませんから、会社にとって損であり、やってくる可能性は低いといえます。

したがって、やめた後の嫌がらせは、無視してよいのです。なお、万が一退職前後にあなたの非があるときは、誠実な対応を心がけましょう。間違っても、連絡なく、逃げるようにやめるのは危険であり、バックレは止めるべきです。

「仕事をバックレるリスク」「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

まとめ

退職の自由があるので、ブラックな企業はさっさとやめるべきです。とはいえ、退職直前に会社ぐるみで嫌がらせされると、対象となった労働者の精神的負担、ストレスは相当でしょう。中小企業などの人手不足が加速するなか、ヤメハラは深刻な問題になっています。

このような退職を伝えたことによるトラブルを解決するには、労働法についての法律知識が重要です。退職を言い出していじめを受けたときの解決策をよく理解するのが、将来の活躍のためになります。一人でスムーズに退職できないときは弁護士にご相談ください。

- 退職予定者はいじめの標的になりがち、こんな問題を「ヤメハラ」という

- 退職が迫るなら、相手する必要はなく、有給休暇や欠勤で淡々と対応する

- 退職後にも嫌がらせが続いたとき、あなたに非がないなら無視でよい

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【様々な種類のパワハラ】

- ブラック上司のパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】