社長や上司から厳しく指導されると「パワハラでは?」と疑問を感じる方もいるでしょう。

一方、注意指導する側からしても、感情的になって後悔するケースもあります。

明らかな人格否定の発言、暴力をともなえばパワハラなのは明らかで、疑いありません。

しかし指導の目的があると、パワハラなのかどうか曖昧で、判断に迷うケースも多いです。

こんなケースは、「モラハラ」と呼ばれることもあります。

相談者

相談者自分の問題点だから、厳しい指摘も我慢するしかない

相談者

相談者社内の和を重視するため、指導のようだと争いづらい

こんな法律相談もあります。

自責の思考は、理想としては良いですが、相手が誠意ある対応をしてくれるかにより変わります。

「業務指導」の名を借りてパワハラする上司だと、我慢すれば自分の身が削られてしまいます。

今回は、パワハラと指導の違いについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

正当な業務指導なら、労働者は従う必要がありますが、行き過ぎれば違法なパワハラで、拒否できます。

- パワハラと指導は区別すべきだが、その違いは相対的なもので、労働トラブルのもと

- パワハラと指導の違いは、行為の目的、態様、程度などで判断される

- パワハラと指導の違いを知り、パワハラを避けることは、被害者・加害者いずれでも大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【さまざまな種類のパワハラ】

- ブラック上司にありがちなパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】

パワハラと指導の違い

はじめに、パワハラと指導の違いについて解説します。

この区別を知るには、そもそも「パワハラ」、「指導」がどう定義されるか、理解する必要があります。

パワハラとは

パワハラとは、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの、と定義されます。

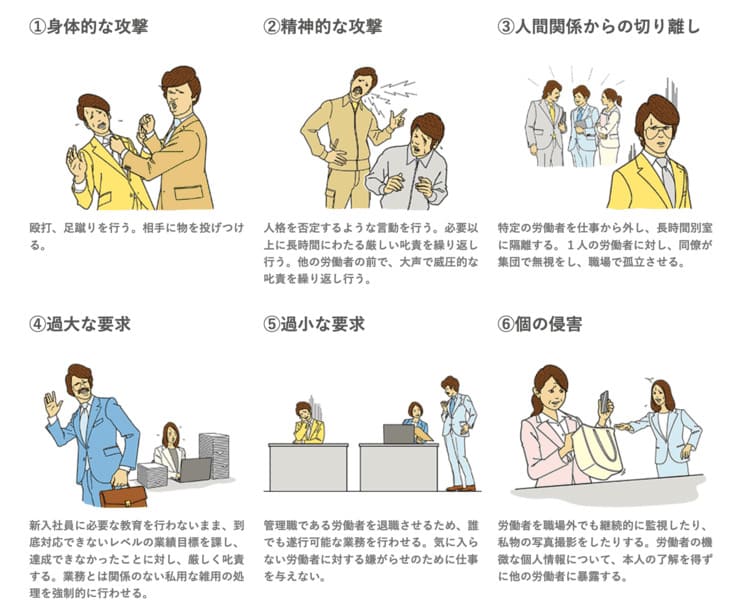

パワハラの法律上の定義に沿って、自分の受けた被害が「パワハラ」といえるかを知るには、厚生労働省の定める「パワハラの6類型」が参考になります。

パワハラかどうか迷うとき、まずこの6類型のいずれかに該当するか、検討します。

- 身体的な攻撃

- 精神的な攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

なお、6類型は、あくまでパワハラをわかりやすく説明するもの。

ここに含まれなくても、パワハラにあたる可能性はあります。

パワハラの定義からして、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とされるため、逆に「業務上必要かつ相当な範囲」内の行為であればパワハラではなく、業務における正当な指導だといえるのです。

指導とは

指導とは、労働者に問題があるとき、それを改善、是正するために行われる業務上の行為。

会社が、労働契約によって有する「業務命令権」がその根拠ですが、管理監督する立場にある上司は、部下に対して、会社に代わって業務命令権を行使し、指導を行います。

パワハラと区別される指導は、「業務指導」、「業務指示」、「注意指導」などとも呼びます。

パワハラではなく指導ならば、まったくの適法であり、問題にはなりません。

労働問題の種類と、解決方法について、次に解説しています。

行き過ぎた指導はパワハラにあたる

パワハラと指導を区別しなければならない理由は、行き過ぎた指導がパワハラにあたるから。

「パワハラなら違法、指導なら適法」です。

パワハラされた被害者側からすれば、この区別ができないと違法なパワハラに声を上げられません。

パワハラした加害者側でも、この区別ができないと無自覚なパワハラをし、責任追及されてしまいます。

部下から「パワハラだ」と訴えられてはじめて気づくようでは遅いでしょう。

前章の「パワハラの6類型」の定義に照らしても、パワハラと指導はよく似た状況で起こりうるもの。

その区別はとてもむずかしい問題です。

つまり、パワハラではなく指導でも、「精神的な攻撃」に似た厳しい発言、キツイ口調でされるケースがありますし、指導として「過大な要求」に似たノルマが与えられたり、問題を起こした社員に対して「過小な要求」に似た仕事の取り上げが指導してされるケースがあります。

このとき、「過大」、「過小」、「必要以上」のプレッシャーならパワハラ。

とはいっても、これらの言葉はいずれも「程度問題」で、客観的に明らかな判断は難しいものです。

似た言動でも、「過大ならパワハラ」、「必要以上ならパワハラ」といっても、そうでなければ指導であり「過大かどうか」、「必要以上かどうか」という評価をしなければなりません。

パワハラと指導の違いについて、最終判断は裁判所がします。

「パワハラか指導か」を正しく判断するには、パワハラについて判断した裁判例を知る必要があります。

パワハラと指導の違いについて判断基準は?

次に、パワハラと指導の違いについて、判断する基準を解説します。

これらの判断基準は、裁判例をもとにまとめたものです。

パワハラと指導の区別については、これらの基準の総合的な判断によってされます。

1つの基準を満たせば、パワハラ・指導と明確に区別できるわけではないので注意を要します。

指導の目的があるか

パワハラと指導を分ける大きなポイントは、その行為の目的です。

パワハラでなく指導なのであれば、指導しようという目的があるから。

労働者に対する注意、指導、教育といった正当な行為なら、その目的は次の2点です。

- 労働者の問題点を是正し、改善したい

- 問題の再発を防止したい

例えば、ミスした労働者に指導することで、ミスの再発を防止し、今後より良い業務遂行をしてもらうことを目的としているなら、その言動は正当な指導といえる可能性が高いです。

不当な動機・目的がないか

これに対して、不当な動機・目的があると、パワハラとなります。

パワハラの目的は、業務とは無関係なことがあります。

例えば、次のケースは、不当な動機・目的といえます。

- 嫌がらせをしたい

- 不快な思いをしてほしい

- 相手を馬鹿にしたい

- 自分のストレスを発散したい

- 自主的に退職してほしい

- ある労働者を職場から排除したい

これらの目的は、パワハラ加害者の勝手な思いにある点で共通します。

業務に不要であり、かつ、不適切なことは明らかで、これらの目的があれば指導ではなくパワハラです。

難しいのは、指導の目的と、不当な動機・目的が併存するケース。

被害者となった労働者にも問題があり指導が必要だと、判断が曖昧になります。

ただ、指導の目的は適切な方法で果たさなればなりませんから、不当な動機・目的が併存している時点で、違法なパワハラといえるケースが多いでしょう。

業務上の必要性があるか

パワハラと指導を分ける判断基準として、その行為に「業務上の必要性があるか」という点も重要。

正当な業務指導は、業務に必要なものです。

このとき、指導が業務に必要な理由は、単にその労働者の問題点の改善だけにあるのではなく、ひいては、安全な職場環境を整備し、企業内の秩序を守るという、他の労働者も含めた職場全体のためにも必要となるからです。

これに対し、パワハラには業務上の必要性はありません。

加害者がパワハラで果たそうとする目的は、指導の範囲でも果たすことができます。

行為の態様が相当か

パワハラと指導の違いを判断する大切なポイントとして、その行為の態様にも気をつけなければなりません。

たとえ、目的が正当であっても、態様が不適切ならパワハラになるから。

例えば、業務において指導が必要な場面であっても、次のような態様は不適切だといえます。

- 不必要なほど強くしかりつける

- 殴って指導する

- 業務に無関係な人格否定をする

- 必要以上にネチネチと責める

- 直ったミスについて過去を掘り返す

- 全社員の前で罵倒し、はずかしめる

威圧的、攻撃的な態様は、たとえ指導の目的があってもパワハラの可能性が高いといってよいでしょう。

「厳格な指導」と「威圧的なパワハラ」の区別は、とても難しいものです。

部下の問題点が何度言っても直らないと、つい感情的になり強く言い過ぎる上司もいます。

しかし、こんなとき、パワハラしたからといって改善するとは限りません。

パワハラの態様をよく説明するには、証拠が大切。

パワハラについて集めるべき証拠について、次に解説します。

労働者に与える被害の程度

パワハラと指導とでは、その結果もまったく異なります。

つまり、その行為によって、労働者に与える被害がどの程度か、という点です。

正当な業務指導ならば、労働者に、過度なダメージを与えることはありません。

その被害の程度は、労働者の問題点と比べて、改善するのに必要な痛みにとどまるはず。

むしろ、厳しい指導といえる範囲内なら、問題を起こした労働者としては耐えて努力をすべきです。

これに対し、違法なパワハラは、その犠牲になった労働者に過度の被害を与えます。

不必要な攻撃によって精神的ダメージを与えれば、萎縮し、業務が円滑に進まなくなります。

これに対して、不必要に攻撃的なパワハラ行為を行えば、労働者(従業員)は精神的ダメージを負い、また、業務も委縮して円滑には進まなくなります。

パワハラ被害者として、業務による損害は、労災(業務災害)。

パワハラを防止しない会社にも、慰謝料請求できます。

明らかに指導ではなくパワハラとなるケース

パワハラと正当な指導の違いは、とても難しいもので、区別は決して容易ではありません。

少なくとも「明らかに指導ではなくパワハラだ」といえるケースを知っておくのが良いでしょう。

明らかにパワハラのケースさえ理解すれば、違法行為を我慢して苦しむことはなくなります。

パワハラと指導の違いは「程度問題」と解説しました。

しかし、区別が「微妙」ではなく、誰が見ても「明らか」だといえる事案もあります。

違法なパワハラなら、たとえ「指導だ」と反論されても、労働審判や訴訟など、裁判所の救済を受けられます。

暴力をともなう指導はパワハラ

労働者にどれほどのミスがあり、注意指導が必要でも、暴力は許されません。

暴力で従わせようとするやり方は、違法なパワハラなのが明らかです。

肉体的な暴力をともなう指導は、パワハラのなかでも特に重度のもの。

暴行罪、傷害罪など、刑法上の犯罪にもあたります。

人格否定をともなう指導はパワハラ

人格や人間性の否定をともなうケースもまた、パワハラにあてはまる典型例。

注意指導が必要なのは、あくまで業務に関連するから。

人格や人間性は、業務とは無関係です。

「罪を憎んで人を憎まず」というように、ミスは改善すればよく、労働者自身を責めてはいけません。

例えば、次の発言は、指導とは無関係な人格否定で、パワハラといえます。

- 「バカ」、「死ね」など、労働者への悪意のある発言

- 「ブス」、「ハゲ」、「チビ」など、外見を指摘する発言

- 「給料泥棒」、「無能」など、必要以上に攻撃的な発言

なお、これらの発言が性的な意図をもってされるとき、セクハラ発言になる可能性もあります。

セクハラ発言にあたる言葉は、次に解説しています。

必要以上の被害を与える目的ならパワハラ

業務指導や注意の目的は、労働者にダメージを与えることではありません。

行き過ぎた指導、上司の熱意は、部下に必要以上の被害を与えてしまいます。

しかし、これはパワハラだといわざるをえいません。

職場いじめといったパワハラの類型にあたることもあります。

パワハラ被害を受けたら、直接の加害者はもちろん、会社にも慰謝料をはじめ損害賠償を請求できます。

労働トラブルを相談するなら、労働問題に強い弁護士がお勧め。

弁護士の選び方について、次に解説します。

パワハラと指導の違いを理解するための注意点

最後に、パワハラと指導の違いを理解するのに、注意すべきポイントを解説します。

問題社員の指導のしかたを知る

社長や上司など、上の立場にいるものは、社内の秩序を守るため、指導をしなければなりません。

正しい指導のしかたを知らないと、問題社員に「パワハラだ」と言われ、萎縮しかねません。

あまりに改善しない問題点があるなら、書面による注意指導、懲戒処分、ひいては解雇など、問題社員に対してすべき法的に正しい対応を進めていくべきであり、パワハラに頼るべきではありません。

パワハラは上司から部下への指導に限らない

今回は、パワハラが特に起こりがちな「部下を指導する」という場面についての解説。

しかし、職場でパワハラが起こるのは、上司から部下への指導の場面に限りません。

上司から部下への指導は、「職場の上下関係」という優越的な地位を利用してされます。

そのため、パワハラになりやすいもので、パワハラと指導の区別が必要。

しかし、同僚同士や、部下から上司に対しても、パワハラは起こります。

このとき、職場の地位が同じだったり、むしろ下だったりしても、能力や経験、コミュニケーション能力など、さまざまな優越的関係が利用され、パワハラの原因となります。

部下から上司への、いわゆる「逆パワハラ」について、次に解説します。

まとめ

今回は、パワハラと指導の違いについて解説しました。

悪質な会社が、「業務指導」のふりしてパワハラするとき、正確な区別はとても困難。

しかし、しっかり区別しないと、パワハラなのに「正当な指導では?」と不安で断りきれません。

「パワハラではないか?」と疑問でも、社長や上司から「これは指導だ」、「注意される自分が悪い」と責められ、泣き寝入りしている労働者も数多くいます。

こんなとき、「パワハラだ」と主張し続けると、問題社員扱いされるケースもあります。

しかし、業務上必要な指導と、パワハラは別物。

違法なパワハラは拒否し、慰謝料請求など、正当な権利を主張して対抗しましょう。

- パワハラと指導は区別すべきだが、その違いは相対的なもので、労働トラブルのもと

- パワハラと指導の違いは、行為の目的、態様、程度などで判断される

- パワハラと指導の違いを知り、パワハラを避けることは、被害者・加害者いずれでも大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【さまざまな種類のパワハラ】

- ブラック上司にありがちなパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】