業務によって病気やケガを負ったら、労災となります。労災申請して認定がおりれば、治療費や休業補償については、労災保険でカバーされます。しかし、労災保険からの給付には、精神的な苦痛に対する「慰謝料」は含まれておらず、会社に対して別途請求することが可能です。

労災による病気やケガは、被災労働者に大きな精神的負担をもたらすので、労災における慰謝料の相場や金額の目安について、しっかりと理解しておく必要があります。労災の慰謝料の相場を知れば、損せず、十分な補償を得る助けになります。会社と交渉して、示談金を受け取る際にも、慰謝料の相場を知り、適切な額で合意するよう心がけなければなりません。

今回は、労災の慰謝料の相場について解説し、損害賠償を請求する際の方法や注意点について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労災の被害に遭ったら、労災保険の給付とは別に、会社に慰謝料を請求できる

- 労災の慰謝料の根拠は、使用者責任または安全配慮義務違反の責任

- 労災の慰謝料の相場は、病気・ケガの入通院、後遺障害、死亡の各場面で異なる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労災における慰謝料とは

はじめに、労災における「慰謝料」の意味合いについて解説します。

労災認定を得られたことで満足せず、慰謝料請求することを忘れないでください。慰謝料請求は、精神的なダメージの回復すると共に、会社の安全管理に不手際があったり、悪質な労働問題があったりしたとき、責任追及の重要な手段でもあります。

労災保険による補償の範囲

労災とは、業務や通勤が原因となって生じた病気やケガのことで、業務災害と通勤災害に分けられます。労働基準監督署に申請し、労災認定を得られれば、労災保険を通じて一定の補償を受けることができます。

労災保険による補償には、具体的に、次のものが含まれます。

- 療養(補償)給付

病気やケガの療養にかかった治療費 - 休業(補償)給付

療養のための仕事を休業せざるを得なくなった場合の失った収入の補償 - 障害(補償)給付

後遺障害が残った場合に、後遺障害等級に応じて得られる補償 - 遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)

労災によって死亡した遺族に給付される補償 - 傷病(補償)年金

傷病が1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合に給付される補償 - 介護(補償)給付

介護を要する重度の後遺障害が生じた場合に給付される補償

重要なポイントは、労災保険でカバーされるのは、主に身体的な損害や経済的損失に限定される点です。精神的苦痛に対する「慰謝料」は、労災保険からの給付には含まれません。

「労災の条件と手続き」の解説

労災保険だけで不十分な場合は慰謝料請求が必要

労災事故に遭遇したら、労動者は大きな精神的苦痛を受けるでしょうが、労災保険からは、精神的損害に対する補償は受けられません。このとき、加害者となった個人または会社に対して、慰謝料を請求することができます。

慰謝料は、精神的な苦しみや、日常生活や仕事への影響を考慮して支払われる補償であって、労災保険とは別の法的根拠に基づいた損害賠償請求の一種です。そのため、労災保険だけではカバーできない労災による被害を回復するために、非常に重要な役割を果たします。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災の慰謝料の相場と金額の目安

次に、労災の慰謝料の相場と、金額を決定する主な要因、そして、ケースごとの慰謝料の目安について解説します。

労災の慰謝料の相場

労災の慰謝料の相場を把握することは、会社との交渉を進める際に、適切な金額を主張し、正当な補償を受け取るために非常に重要です。慰謝料の金額は、負った病気やケガの重さやその影響によって変動しますので、注意が必要です。

入通院慰謝料の相場

病気やケガに対する慰謝料を、法律用語で「入通院慰謝料」と呼びます。労災に遭ったとき請求できる入通院慰謝料の相場は、入院や通院の期間と、その頻度によって決まります。

入通院慰謝料の計算は、以下の表に基づいて算出されます。

| 通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |

| 7月 | 123 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |

ただし、軽度の打撲や挫傷の場合、慰謝料が3分の2程度に減額されることがあります。例えば、むちうちなどのケースが該当します。

軽傷の場合の入通院慰謝料の相場は、次の表を参考に計算してください。

| 通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0月 | 0 | 25 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |

また、通院が長期かつ不規則な場合、通院にかかった期間で計算されるのではなく、実際に通院した日数の3.5倍を目安に、慰謝料を算定することがあります。入通院慰謝料を増額したい場合は、医師の指示に従って定期的に治療に通うことが重要なポイントです。

後遺障害慰謝料の相場

入通院慰謝料は、症状固定、つまり「これ以上治療しても症状が改善しない」という状態に達するまでです。その後は、後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料が支給されます。

後遺障害慰謝料は、1級から14級までの等級に応じて、次の基準で定められます。

| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |

|---|---|

| 第1級 | 2800万円 |

| 第2級 | 2400万円 |

| 第3級 | 2000万円 |

| 第4級 | 1700万円 |

| 第5級 | 1440万円 |

| 第6級 | 1220万円 |

| 第7級 | 1030万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 670万円 |

| 第10級 | 530万円 |

| 第11級 | 400万円 |

| 第12級 | 280万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

死亡の慰謝料の相場

労災によって被災者が死亡した場合、遺族は死亡慰謝料を請求することができます。この場合、被害者本人は既に亡くなっているため、遺族が相続して慰謝料を請求する形となります。

労災における死亡慰謝料の相場は、一家の支柱である方の場合は2800万円、それ以外は2000万円〜2500万円が目安とされています。

なお、死亡事故では、早期の段階で会社から見舞金・弔慰金といった金銭が支払われることがありますが、これらは後に、労災の慰謝料の前払いであったと扱われることが多いです。どのような給付があるか、就業規則も確認しておきましょう。

「退職後も労災の支給を受ける方法」の解説

労災の慰謝料の金額を増額・減額する事情

労災における慰謝料の金額は、病気やケガの程度、精神的苦痛の大きさなど、様々な要因を考慮して決定されます。そのため、以下の事情によって、労災の慰謝料が増額されたり、減額されたりすることがあります。

疾病や傷害の程度

病気やケガが重いほど、慰謝料の金額は高額となります。前章の基準にしたがえば、重度の怪我を負うほど、入院や通院の期間が長くなり、後遺障害が残る可能性が高まるからです。

治療期間

治療に要する期間も重要な事情です。治療が長期間に及ぶほど、その間の精神的苦痛も大きくなってしまうため、慰謝料が増加される傾向にあります。

被災者の生活に与える影響

ケガや後遺障害による影響が大きいほど、慰謝料額にも反映されます。仕事が続けられなくなったり、就ける職種が限られて収入が下がったり、日常生活に支障をきたしたりするとき、後遺障害等級に該当する事態となれば、より高額な慰謝料を請求できます。

精神的苦痛の大きさ

労災によって労動者が受けた精神的な苦痛が大きいほど、慰謝料は増額されます。入通院期間などが同じでも、例えば外見に大きな変化を及ぼしてしまうような外傷、社会生活に影響を及ぼす特別な事情のあるケースなどでは、精神的苦痛が深刻とみなされ、慰謝料が増えることがあります。

「労災の示談」の解説

ケース別の労災の慰謝料の目安

労災の慰謝料の具体的な金額がいくらほどかは、ケースによっても異なります。

労使の話し合いで交渉し、決裂する場合には、労働審判や訴訟といった裁判手続きで争って決めるものですが、ケース別の慰謝料の目安は、次のようなイメージとなります。

軽傷の場合の目安

軽傷とは、入院を必要とせず、比較的短期間の治療で回復するケガであり、軽度の打撲や捻挫などの場合が該当します。軽傷のケースでは、労災慰謝料の相場は「100万円未満」となります。例えば、入院はせず、1ヶ月で完治するケガだと、28万円の通院慰謝料となります。

軽傷の場合は、労動者の仕事や生活に与える影響が比較的少ないため、慰謝料の相場も控えめに抑えられているのです。

重傷の場合の目安

重傷とは、入院が必要なケガをはじめ、治療に長期間を要する場合であり、骨折や内蔵の損傷などの重度のケガが該当します。

重症のケースでは、労災の慰謝料の相場は「100万円〜300万円」となります。例えば、1ヶ月入院し、3ヶ月通院した場合には、入通院慰謝料は115万円が目安です。

後遺障害が残る場合の目安

後遺障害とは、ケガが完治せず、後に身体的な障害が残る状態であり、手足の麻痺やしびれ、視力の喪失、手指の機能障害などが該当します。後遺障害が残る場合の慰謝料額は、非常に高額となるケースもあります。

例えば、むちうちで神経障害が残ったケースでは、後遺障害等級12級相当ならば280万円、14級相当ならば110万円を、入通院慰謝料に加えて請求することができます。

「裁判で勝つ方法」の解説

労災の慰謝料を請求する方法

次に、労災の慰謝料を請求する方法について、具体的に解説します。

労災の慰謝料請求の法的根拠

労災の被害に遭った労働者は、労災保険から治療費や休業補償を受け取れますが、保険給付だけでは十分な補償とならないとき、会社に直接の責任を追及することができます。この責任追及の方法が、損害賠償請求であり、そのうち精神的な損害の賠償を請求するのが、慰謝料請求です。

慰謝料をはじめとした損害賠償を請求する法的根拠は、会社の使用者責任、安全配慮義務違反の責任の2つがあります。

不法行為の使用者責任(民法715条)

不法行為の使用者責任は、民法715条に定めがあり、「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する」ことを内容とする使用者の責任のことです。

例えば、ハラスメントがきっかけで病気やケガを負わせたとき、会社が直接加担していなくても、監督し、予防すべき立場にあったことから、直接の加害者と連帯して責任を負います。労動者は、直接の加害者と同時に、会社に対しても慰謝料請求をすることで、資力の面から、被害回復の確実さを上げることができます。

安全配慮義務違反(労働契約法5条)

会社は、労動者を健康で、安全な環境で働かせる義務を負っており、労災に遭ってしまわない職場環境を提供する責務があります。病気やケガが予想できるときには、会社は対策を講じる義務があるところ、この義務を果たさずに労災事故が起きてしまったとき、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求することができます。

「安全配慮義務」の解説

労災の慰謝料を請求する具体的な手順

労災の慰謝料を請求する具体的な手順は、次の流れで進めてください。

事故直後に行うべきこと

労災事故に遭ったらすぐに、証拠収集を開始してください。

事故現場の写真を撮影し、目撃していた同僚の証言を記録するといった証拠集めは、事故直後でなければ行うことができません。また、医師からの診断書も早めに取得しておかなければなりません。原因となった業務災害から時間が経つと、「本当に業務によって病気やケガになったのか」と疑われ、因果関係を争われてしまうからです。

労災になりやすいパワハラや長時間労働の証拠集めは、次の解説を参照してください。

労災申請をする

次に、労災申請をしましょう。労災申請は、会社が協力してくれる場合には、会社を通じて行うことができますが、会社が労災を認めなかったり、非協力的だったりする場合は、労動者自身で行うことも可能です。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

会社に損害賠償を請求する

次に、会社に対して損害賠償を請求します。損害賠償のなかには、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、労災の休業補償ではカバーされない残部などが含まれます。

労災の認定がおりた場合、損害賠償請求の場面でも、会社の責任が認められやすいです。ただし、会社の責任があるかどうかについては、労災認定がおりているかどうかが大いに参考にはされるものの、全く同じ基準とは言い切れないため、労災認定が得られなかったとしても、あきらめずに会社と戦うのがよいでしょう。

交渉の結果、和解ができる場合には、示談書を作成し、示談金を受け取ります。ただ、労災が不支給だと特に、会社が責任を否定してくる可能性があるため、交渉で解決しなければ労働審判や訴訟などの裁判手続きに進みます。

弁護士に相談する

労災によって慰謝料をはじめとした損害賠償を請求する場面は、労使の対立が大きく、主張も異なっている可能性が高いです。そのため、法律知識に基づいて正しく解決するために、弁護士に早めに相談するのが賢明です。

労災事故後すぐに弁護士に相談することで、スムーズに請求手続きを進めていくことが可能です。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

労災の慰謝料を請求するタイミング

労災の慰謝料を請求するタイミングについて、重要なのが、労災申請や認定との先後関係です。つまり、「労災を申請した後で慰謝料を請求すべきなのか」「労災認定を得られるより前に慰謝料を請求すべきなのか」といった点です。

この点については、労災申請の進捗によって、ケースごとに有利な方法が変わります。

大前提として、労災認定の基準と、使用者責任や安全配慮義務違反といった会社の責任が認められるかは、別の判断であり、裁判では大いに参考とされるものの、判断が分かれる場合もあります。つまり、「労災はおりたが会社の責任は否定された」「労災は認定されないが会社の責任は認められた」といったケースがあり得ます。

労災認定がおりる可能性が高いなら、労災の申請をし、認定を待ってから会社に慰謝料などの損害賠償を請求する方が、会社に責任を認めさせやすく、有益です。

しかし、労災の判断が微妙であり、万が一にも認定されない危険のあるとき、不認定となるのを待っていては、会社が責任を否定して大きな争いとなることが予想されます。

「労災に不服申し立てする方法」の解説

労災の慰謝料を請求する時の注意点

次に、労災の慰謝料を請求するときに注意すべきポイントを解説します。

労災の慰謝料には時効がある

労災の慰謝料には、時効があります。そのため、時効を過ぎてしまうと、慰謝料を請求する権利を失ってしまうため、早急に行動する必要があります。

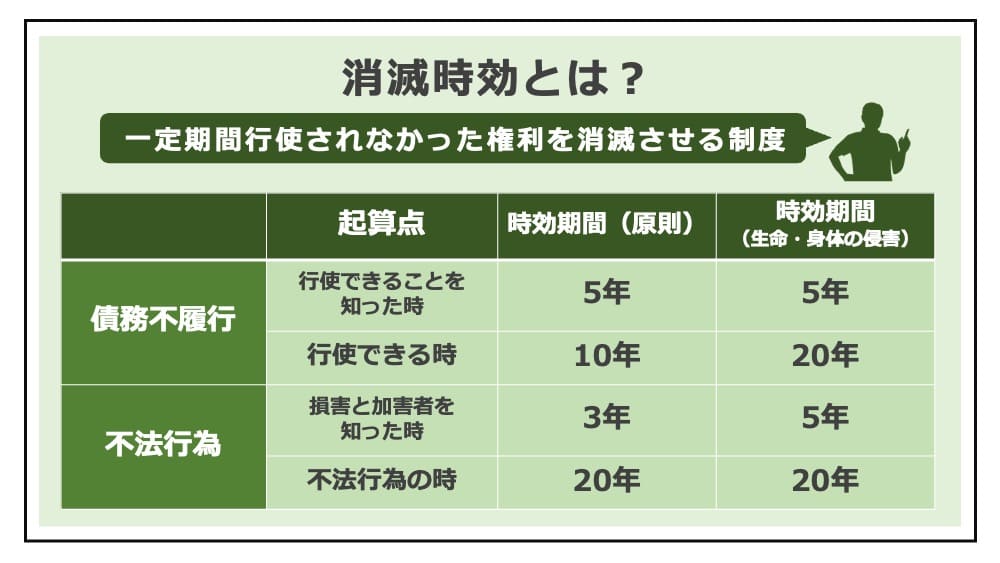

労災の慰謝料の時効は、その請求の根拠によって次のように異なります。

不法行為の使用者責任の時効

不法行為の使用者責任を理由に請求するケースでは、不法行為の時効として、損害及び加害者を知ったときから5年が期限となります。ただし、生命や身体を侵害する不法行為については、時効期間は5年に延長されます。いずれも、不法行為の時から20年が経過すると、請求ができなくなります。

安全配慮義務違反の時効

安全配慮義務違反を理由に請求するケースでは、債権の時効が適用されます。この場合、請求権があることを知ったときから5年が原則であり、請求権を行使できるときから10年経ったときも権利行使はできなくなります。なお、生命や身体を侵害する行為については、請求権を行使できるときから20年経過するまでは権利行使が可能です。

労災保険の請求時効

労災保険を請求できる期限は、次のように定められています。

| 労災保険 | 時効期間 |

|---|---|

| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支払った日の翌日から2年 |

| 休業(補償)給付 | 休業の日の翌日から2年 |

| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |

| 障害(補償)年金前払一時金 | 2年 |

| 障害(補償)年金差額一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |

| 介護(補償)給付 | 介護を受けた日の翌月1日から2年 |

| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |

| 遺族(補償)年金前払一時金 | 2年 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 2年 |

これらの期限を過ぎてしまうと、慰謝料や損害賠償を受け取ることができなくなるため、事故後は早めに行動を起こすことが必要です。

過失相殺されると労災の慰謝料が減額される

労災事案のなかには、労働者にも過失があることもあります。

労動者側にも過失があった場合に、その分だけ賠償額が減額されるのが、過失相殺の考え方です。例えば、労災事故において過失相殺がされるのは、次のケースです。

- 被災労働者が社内のルールを守っていなかった場合

- あえて危険な作業をして事故に遭った場合

- 自身の健康管理を怠っていた場合

労動者の過失が認定されると、過失の割合に応じて賠償額が減額されます。例えば、労働者の過失が3割、会社の責任が7割なら、慰謝料が30%減額されることになります。過失相殺が適用されるかどうかや、その際にどの程度の過失割合が認められるかは、業務災害の状況や証拠によって変わるため、この点でも、速やかな証拠収集が非常に重要となります。

「労動者の自己保健義務」の解説

労災の慰謝料を最大限受け取るためのポイント

最後に、労災の慰謝料や損害賠償を、最大限に受け取るのに重要なポイントを解説します。

事故直後から十分な証拠を確保する

労災の慰謝料を請求する際には、証拠の収集が重要となります。

証拠が不十分だと、裁判になったときに労災による被害の大きさを理解してもらうことができず、賠償額が低く抑えられてしまうからです。適切な証拠を集め、労災事故の発生状況や被害の大きさを正確に示すことが、慰謝料を増額するためのポイントとなります。

特に、長時間労働によるうつ病や過労死といった労災事故のケースは、精神疾患の被害が目に見えないため、証拠の収集には工夫を要します。定期的に通院して、医師の診断書を取得するなどして、精神的な被害が大きいことを説明する必要があります。

弁護士に相談する

労災の慰謝料請求をするときは、弁護士のサポートを受けることに大きなメリットがあります。労働法に詳しい弁護士なら、法律の専門的な知識をもとに、労災の慰謝料を増額するためのアドバイスを提供してくれることが期待できます。

また、知識だけではなく、交渉のサポートも依頼することもできます。弁護士が交渉の前面に立つことで、法的に誤った相手の主張に反論することができ、不利な示談を受け入れてしまうリスクを軽減することができます。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

交渉のポイントを押さえておく

労災の慰謝料の請求は、裁判になることもありますが、まずは交渉での解決を目指します。交渉によって会社との合意に至れば、裁判をするまでもなく早期に解決できるため、交渉のポイントを押さえ、交渉術を駆使して合意に導くのが有益です。

交渉では、会社から慰謝料や示談金の金額が提示される流れが多いですが、そのまま受け入れるのではなく、一旦持ち帰って相場を検討し、適切な対案を主張してください。特に、労災の死亡事故における慰謝料は、「家族の命の値段」といった意味にも受け取れるため、納得いくまで粘り強く交渉すべきです。この際も、証拠をそろえて説得的に主張することが、有利な結果に繋がります。

労動者一人では交渉がうまく進まない場合や、会社に誠意がないときは、弁護士を通すことでプレッシャーをかければ、交渉をスムーズに進める助けとなります。

「労働問題の種類と解決策」の解説

まとめ

今回は、労災の犠牲になり、慰謝料を請求する人が知っておくべき知識を解説しました。

労災保険から給付されるのは、治療費や、休業補償の一部に限られます。そのため、たとえ労災認定を受けることができても、補償が十分とはいえず、ケガや病気によって受けた精神的苦痛については、会社に慰謝料を請求する権利があります。労災の慰謝料の相場は、ケガの程度によっても異なりますが、しっかりと理解し、損しないように請求してください。少しでも増額するには、適切な証拠を集めて準備することが重要です。

会社が労災申請に協力してくれることはあっても、損害賠償の場面では対立が顕在化し、会社と戦わなければなりません。正当な補償を受けるために、ぜひ弁護士に相談してください。

- 労災の被害に遭ったら、労災保険の給付とは別に、会社に慰謝料を請求できる

- 労災の慰謝料の根拠は、使用者責任または安全配慮義務違反の責任

- 労災の慰謝料の相場は、病気・ケガの入通院、後遺障害、死亡の各場面で異なる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】