労働者が、業務中や通勤中に事故や病気で亡くなった場合、残された家族は、労災保険による遺族の補償を受けることができます。労災のなかでも、死亡事故は最も深刻なトラブルです。予期せぬ不幸に直面した遺族の生活を守るため、労災の遺族(補償)給付により手厚く保護されます。

事故に巻き込まれて死亡するケースはもちろん、長時間労働や劣悪な労働環境で、過労死に追い込まれるケースも、労災の遺族への適切な補償が必要となる場面です。労災の遺族が請求できるのは、定期的に給付される「遺族(補償)年金」と、一度に支払われる「遺族(補償)一時金」の2種類であり、それぞれ支給条件や受給額が異なります。

今回は、労災保険による遺族(補償)給付の仕組みと、年金や一時金の違い、申請手続きなどについて解説します。なお、業務災害の場合は「遺族補償給付」、通勤災害の場合は「遺族給付」と呼び、両方をあわせて「遺族(補償)給付」と表記します。

- 労災で死亡した労働者の遺族は、遺族(補償)給付を請求することができる

- 過労死や過労自殺などの場合、労災事故と死亡の因果関係を証明する必要がある

- 労災でカバーされない慰謝料について、遺族は会社の責任を追及できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労災の遺族(補償)給付とは

労災保険は、業務中や通勤中に、病気やケガを負ったり死亡したりした場合の補償を行う制度です。労災保険は、医療費や休業補償、障害補償など、幅広い給付を内容としていますが、労働者が亡くなってしまったとき、残された家族は、労災による遺族(補償)給付を受け取ることができます。

労災の遺族(補償)給付の内容

労働者が、業務中や通勤中に死亡してしまった場合、残された家族には、労災保険から遺族(補償)給付が支給されます。労災の遺族(補償)給付は、年金と一時金の2種類があります。

- 遺族(補償)年金

遺族の生活を安定させるための長期の経済的な支援として、毎月一定額が支給される。 - 遺族(補償)一時金

遺族年金の受給資格を有する家族のいない場合に、一括で支給される。

いずれの補償も、遺族が、将来的に安定した生活を送る支えとして重要ですが、それぞれ、支給の条件や金額が異なるため、状況に合った手続きをする必要があります。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

労災の遺族(補償)給付の対象となるケース

労災保険の遺族(補償)給付の対象となるのは、労働者が、業務上の理由で亡くなった場合や、通勤中に発生した事故や災害で死亡したケースです。業務災害の場合は「遺族補償給付」、通勤災害の場合は「遺族給付」と呼び、両方をあわせて「遺族(補償)給付)」と表記します。

具体例としては、次のケースが該当します。

- 業務中の事故や災害による死亡

- 建設現場での死亡事故

- 高所から落下して死亡した場合

- 機械や重機に巻き込まれた事故

- 災害対策が不十分なオフィスでの事故

- 通勤中の事故

- 通勤途中に交通事故に遭遇して死亡した場合

- 過労死や過労による自殺

- 長時間労働やストレスの蓄積による過労死

- 精神疾患によって追い込まれた末の過労自殺

不幸にも、業務中や通勤中に労働者が命を失った場合に、その家族が困窮しないよう国が経済的な支援をするのが、労災保険の遺族(補償)給付の制度です。

ただし、遺族が補償を受け取るには、そもそも労災認定される必要があるので、いずれの具体例でも、業務遂行の過程で起こり(業務遂行性)、かつ、業務に内在する危険によるものである(業務起因性)という要件を満たさなければなりません。特に、過労死や過労自殺では、「業務によるストレス」という目に見えないものが原因となっており、労働者が死亡したとして、それが過労によるものかどうか、因果関係が不明確となりがちです。そのため、直近の労働時間の長さやハラスメントといったストレス要因による基準が定められています。

「労災の条件と手続き」の解説

労災の遺族(補償)給付の具体的な内容

次に、労災の遺族(補償)給付の制度について、具体的な内容を解説していきます。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、遺族(補償)給付のうち、労災で亡くなった人の遺族が一定の条件を満たす場合に、定期的に支給される補償です。業務災害の場合は「遺族補償年金」、通勤災害の場合は「遺族年金」と呼び、両方をあわせて「遺族(補償)年金」と表記します。

遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の収入源が絶たれることで、その収入を頼みにしていた一定範囲の遺族が困窮しないよう、生活を支える目的で支給されます。

給付を受けるための条件は、以下の2点です。

- 業務中または通勤中に死亡が労災として認定されること

- 受給資格のある遺族の要件を満たしていること

遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の親族のうち、一定の範囲の者が受給することができます。受給資格ある遺族の範囲は、「被災労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」であり、次の優先順位が定められています(より順位の高い者が受給対象となります)。

- 配偶者

亡くなった時点で配偶者がいる場合、最優先で受給者となります。妻は、被災労働者の収入によって生計を維持されていれば無条件で受給者となりますが、夫は60歳以上か、一定の障害(障害等級5級以上)を有する必要があります。 - 子供

18歳に達する日以後の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する必要があります。 - 父母

60歳以上であるか、一定の障害を有する必要があります。 - 孫

18歳に達する日以後の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する必要があります。 - 祖父母

60歳以上であるか、一定の障害を有する必要があります。 - 兄弟姉妹

18歳に達する日以後の3月31日までの間にあるか、60歳以上であるか、一定の障害を有する必要があります。 - 55歳以上60歳未満の夫

- 55歳以上60歳未満の父母

- 55歳以上60歳未満の祖父母

- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※ なお、7〜10については、60歳に至るまで年金支給は停止されます。

※ いずれも、亡くなった労働者と生計をともにしていたか、その収入によって主に生活を支えてもらっていたことが条件となります。

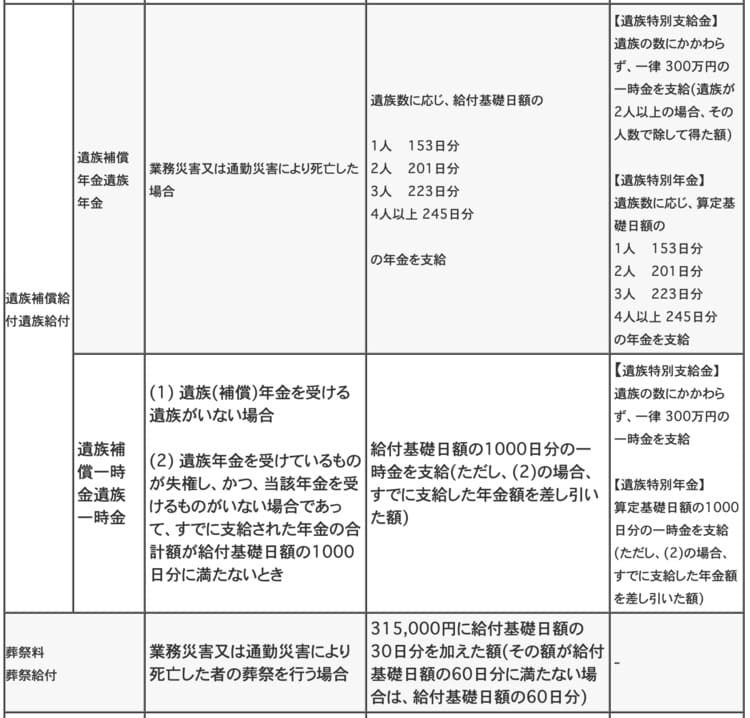

遺族(補償)年金の支給額は、次の表の通りです(同順位の受給権者が複数いる場合は、頭数で割った支給額となります)。

| 遺族の数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額の153日分 但し、その遺族が55歳以上又は一定の障害のある妻の場合は、給付基礎日額の175日分 | 300万円 | 算定基礎日額の153日分 但し、その遺族が55歳以上又は一定の障害のある妻の場合は、算定基礎日額の175日分 |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 300万円 | 算定基礎日額の201日分 |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 300万円 | 算定基礎日額の223日分 |

| 4人 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、労災認定がなされ、以下の2つの場合に支給されます。

- 遺族(補償)年金の受給資格を持つ遺族がいないとき

- 受給権者が全て失権した時点で、支給済みの年金額に1000日分との差額が残っている場合

受給できる者は、受給資格者の優先順位のうち、最上位の遺族です。遺族(補償)一時金の額は、はじめから遺族(補償)年金の受給資格者がいなければ、次の通りです。

| 遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |

|---|---|---|

| 給付基礎日額の1000日分 | 300万円 | 算定起訴日額の1000日分 |

失権後に差額が支給されるケースでは、次の通りです。

| 遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |

|---|---|---|

| 給付基礎日額の1000日分から支給済みの遺族(補償)年金の合計額を差し引いた金額 | なし | 算定基礎日額の1000日分から、支給済みの遺族特別年金の合計額を差し引いた金額 |

遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)年金が受給できるとき、まとまった出費を要するケースでは、受給権者の請求により、1回に限り、年金の前払いを受けられます。これを遺族(補償)年金前払一時金と呼びます。

前払い額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のいずれかから、受給権者が選択して請求することができます。前払いされた場合、年金の各月分の額(1年経過後は、年利で割引いた額)の合計が前払金に達するまで、年金の支給が停止されます。

遺族特別支給金

残された遺族の生活などのため、支給される給付です。死亡した労働者の給料にかかわらず一律300万円が支給され、遺族(補償)年金とは別途、一括で支払われます。

遺族特別年金

死亡した労働者のボーナスなどを基準にして支給される給付です(基準となるボーナスの金額は150万円が上限)。遺族(補償)年金と異なり、前払いの対象ではありません。

葬祭料(葬祭給付)

葬式などの費用補填のため、支給される給付が、葬祭料(葬祭給付)です。業務災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」と呼びます。

31万5000円に、給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。この額が、給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災の遺族(補償)給付の申請手続きの流れ

次に、遺族(補償)給付の申請手続きの流れについて解説します。労災で労働者が死亡したとき、遺族が適切な補償を受け取るための方法を理解しておいてください。

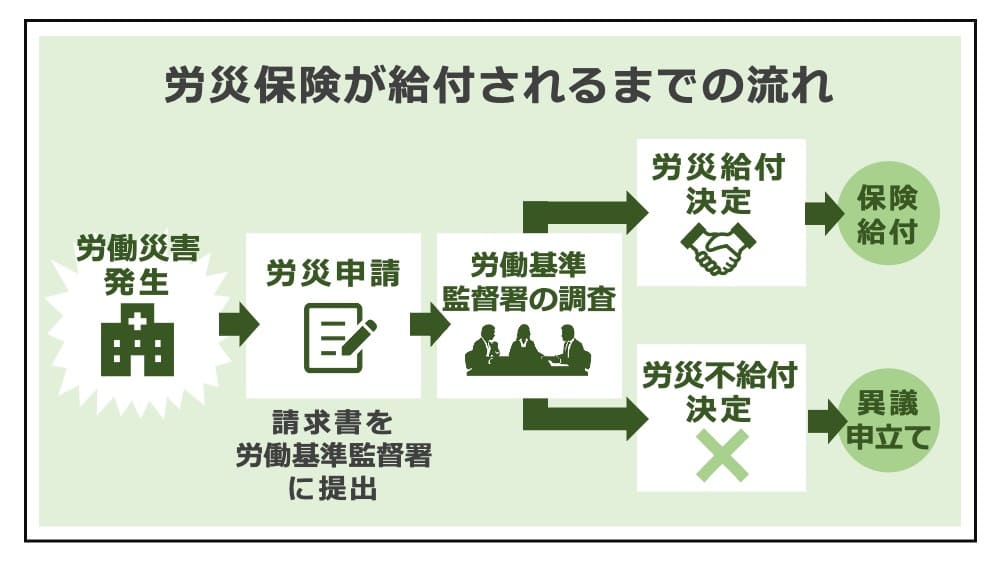

労災の申請をして認定を受ける

遺族(補償)給付を受け取るには、労働者の死亡が、労災であると認定されることが必要です。

業務中や通勤中に亡くなった場合でも、労災と認定されなければ遺族(補償)給付を受け取ることはできないので、速やかに労働基準監督署に労災申請をする必要があります。会社が協力してくれる場合は、会社を通じて手続きするのが通例ですが、非協力的なときは自身のみでも可能です。

労災のなかでも、被災労働者が死亡するケースは、企業にとって不名誉であり、信用低下に繋がりやすいものです。特に、過労死や過労自殺が報道されると、企業イメージが低下する例は少なくなく、会社の協力を得づらい性質があります。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

必要書類を提出して申請手続きを行う

労災保険による遺族(補償)給付を受け取るための申請手続きが必要です。その際の主な必要書類は、次のものがあります。

- 支給申請書

- 死亡の事実と死亡年月日を証明する書類

死亡診断書、死体検案書、検視調書など - 被災労働者との身分関係を証明する書類(戸籍謄本、抄本など)

- 被災労働者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類

申請から受給までには一定の期間がかかるため、必要な書類を漏れなく準備し、早めに申請を進めることが大切です。

遺族(補償)年金の受給資格者を確認する

遺族年金を受給できる資格者は、「遺族(補償)年金」の通り、配偶者や子供など一定の親族に限られるので、受給資格者がいるかどうか、事前に確認が必要です。

家族関係は、戸籍などを取り寄せることで調査できますが、「被災労働者の収入によって生計を維持されていたかどうか」という点は遺族間で争いとなることがあります。そのため、資格を有すると主張する人が複数いるときは、話し合いが必要となります。

年金か一時金かの受給方法を選択する

遺族(補償)年金は、受給資格を有する親族しか申請できないので、受給資格者がいるなら遺族(補償)年金の申請、いない場合は遺族(補償)一時金の申請をします。

年金給付を受け取ることができる人がいる場合も、その一部を前払一時金として受け取るかどうかは、急な出費が必要となるかどうかを、遺族の生活状況や将来の計画も踏まえて慎重に選択する必要があります。

労災による死亡の認定基準について

労災による死亡のなかでも、過労死は、因果関係の判断が困難です。事故や災害は原因が目に見えやすいですが、過労死や、その原因となったストレスは、本人にしかわかりません。

過労死の労災認定がおりないことを避けるため、一定の基準があります。厚生労働省は、脳・心臓疾患、精神疾患という、過労死が起きやすい2つの原因について、判断基準を定め、労災認定の基準を明確化しています。

過労死、過労自殺について労災であるかどうかを認定する際は、これらの認定基準によって判断されます。一定の時間を超えて働いていると過労死認定されやすいという意味で、「過労死ライン」と呼ぶことがあります。また、安全配慮義務違反の基準は、必ずしも労災の基準と同じではないとされながら、裁判所においては上記基準が大いに参考にされます。

本解説の遺族(補償)給付の要件に当てはまったとしても、そもそも補償を受給するには、労災であると認定される必要があります。脳や心臓の疾患は、生活習慣や加齢によっても生じますし、自殺の原因となるストレスも、必ずしも仕事によるものとは限りません。業務と死亡との因果関係を証明することができなければ、労災による死亡としての保護は受けられません。

「長時間労働の問題点と対策」の解説

労災保険の遺族(補償)給付についての注意点

最後に、労災保険による遺族(補償)給付について、遺族が注意すべきポイントを解説します。

死亡についての会社の責任を追及する

死亡してしまった労働者の遺族は、労災による遺族(補償)給付だけでなく、会社の責任を追及することも検討してください。死亡の原因が、会社の管理不足や業務内容に関連する場合、死亡事故を防止する責任が会社にあると考えられるからです。

民事責任の追及(損害賠償請求)

労災保険による補償に加えて、会社の民事責任を追及する方法は、次の2つです。

残された家族が、会社に損害賠償請求をするとき、法的には、遺族は、死亡によって本人の請求権を相続します。そのため、損害賠償請求権を行使できるのは、配偶者や子、父母など、亡くなった労働者の相続人です。また、民法711条によって、死亡した人と近しい人間関係にあった人は、近親者固有の損害賠償請求権を有します。

民法711条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

民法(e-Gov法令検索)

民法711条の「配偶者」は、事実婚も含むものとされます。近しい人間関係にあった人の心の痛みを慰謝するものなので、必ずしも相続人に限らず、損害賠償を請求することができます。

「労災の慰謝料の相場」の解説

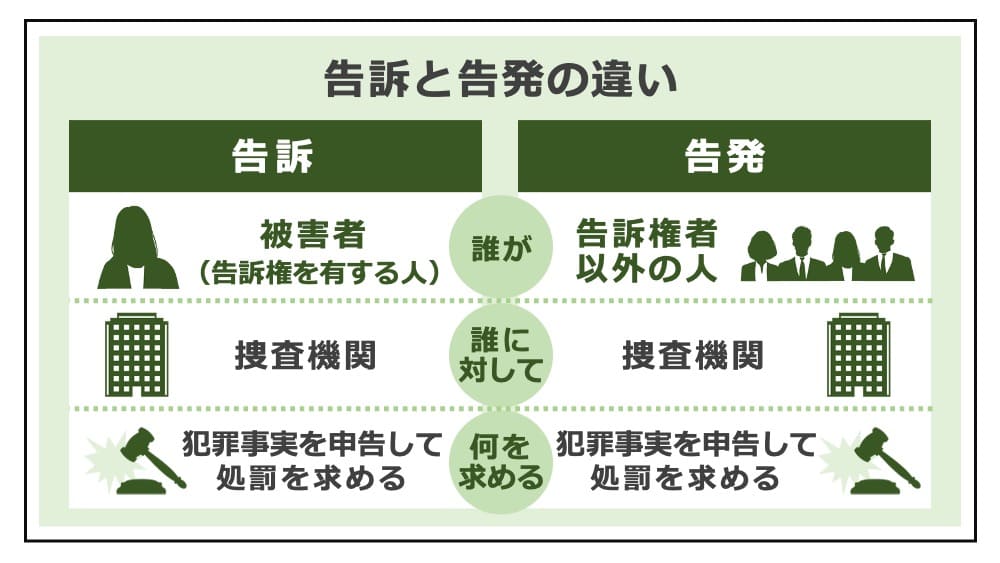

刑事責任の追及(告訴・告発)

重大な過失や故意によって、労働者の死亡が引き起こされたケースでは、刑事責任を追及できることもあります。例えば、安全管理体制に重大な欠陥があった場合や、劣悪な労働環境を放置して働かせ続けた場合などで、死亡事故が発生してしまったとき、会社やその代表者に刑事罰が科されられる可能性があります。

会社の刑事責任を追及するには、労働基準監督署に通報し、調査をしてもらう必要があります。刑事的な処罰を求める行為は、被害者自身が行う場合は「告訴」、被害者以外の人が行う場合は「告発」と呼びます。

「労災隠しの対処法」の解説

他の保険や公的給付と併用する

労働者が、業務中や通勤中に死亡したとき、労災保険による遺族(補償)給付以外にも、国民年金の遺族基礎年金などの公的給付や、生命保険の死亡保険金などの他の保険による給付を受け取ることができます。

より多くの補償を受け取るためにも、労災の遺族(補償)給付のほかに、併用することが可能な給付について、事前にしっかりと確認しておきましょう。

「労災保険と他の保険の併用」の解説

労災の遺族(補償)給付の期限に注意する

労災の申請には、期限があります。具体的には、遺族(補償)給付について、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年以内に申請を行う必要があります。期限を過ぎると、補償が受けられなくなるため、早めに手続きを進めるのが重要です。

「退職後も労災の支給を受ける方法」の解説

まとめ

今回は、労災で死亡した労働者の遺族に、どのような補償があるかを解説しました。

労災保険の遺族(補償)給付は、突然の事故や病気で労働者が亡くなった際、遺族の生活を支える大切な制度です。遺族の悲しみは、金銭では救済されないでしょうが、被害回復を図ると共に、生活を安定させるために、非常に重要な意味を持ちます。

大きく分けて、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金がありますが、それぞれ支給の条件や金額が異なり、状況に合った手続きをする必要があります。また、労務管理の不備によって過労死や過労自殺を招いてしまったときは、慰謝料など、労災の遺族(補償)給付でカバーされない損害について、会社の責任を追及することができます。

万が一のとき、家族の無念を晴らすために、ぜひ弁護士に相談してください。

- 労災で死亡した労働者の遺族は、遺族(補償)給付を請求することができる

- 過労死や過労自殺などの場合、労災事故と死亡の因果関係を証明する必要がある

- 労災でカバーされない慰謝料について、遺族は会社の責任を追及できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】