業務によるケガや病気が労災認定されると、労災保険による補償を受けられます。しかし、それだけでは補いきれない損害について、会社との示談交渉が必要です。示談は、裁判手続きに進む前に、当事者間で合意に達することで解決する方法です。

労災事故による被害は、労災保険だけではカバーできず、精神的な損害に対する慰謝料など、保険給付に含まれない被害を回復するには、会社に直接請求する必要があります。適正な補償を勝ち取るには、示談交渉を優位に進めなければならず、示談交渉のテクニックを知っておくのが有益です。ケースによっては、裁判で争うより高額の示談金を得られる例もあります。

今回は、労災の示談の流れと注意点、そして、成功するための交渉テクニックについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

労災の示談とは

はじめに、労災の示談がどのような場合に必要なのか、労災保険の基本的な仕組みと、示談が必要となるケースについて解説します。

労災保険でカバーされない損害は会社に請求すべき

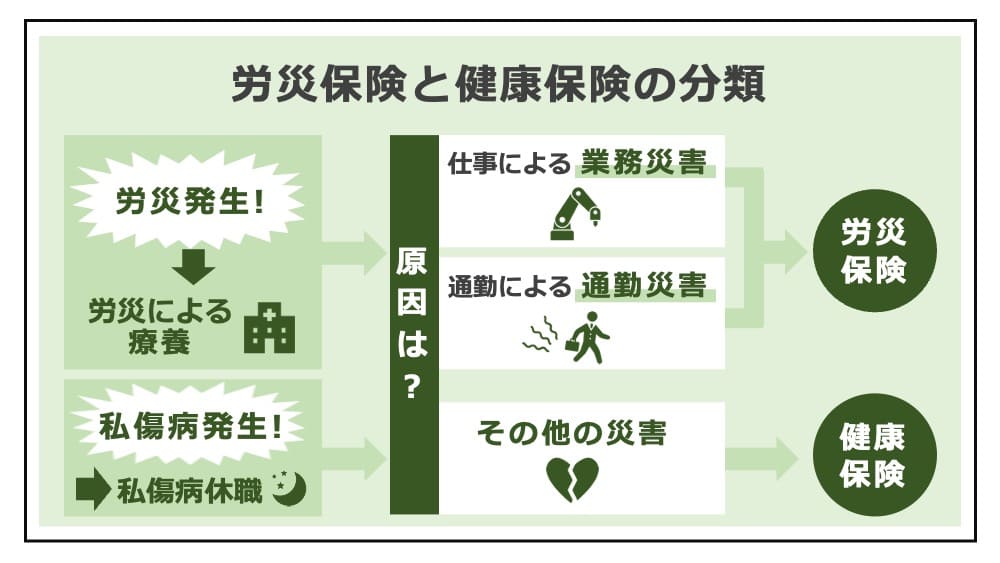

業務中や通勤中に発生した事故や病気は、労災の対象となります。作業中に起きた事故によるケガだけでなく、長時間労働によるうつ病や適応障害、過労死といった被害も、労災の対象です。これらのケースで労災認定されると、労動者は、労災保険から一定の補償を受け取ることができます。

労災保険の補償には、治療に要する医療費や、休業中に受け取れなかった賃金の補償を含みますが、精神的な苦痛に対する慰謝料はありません。そのため、労災保険でカバーされない精神的損害は、会社に別途請求していく必要があります。

「労災の慰謝料の相場」の解説

労災の示談が行われるケース

示談は、裁判を通さずに当事者同士で交渉し、合意に達して問題を解決する方法であり、「和解」とも呼びます。この交渉過程が「示談交渉」です。話し合いで賠償額や条件が決まれば、法的な争いを避け、迅速に解決できるメリットがあります。

労災の示談は、労災保険で補償されない損害の賠償請求をきっかけに、労使で話し合いを行い、会社が負うべき損害賠償について合意を目指すプロセスです。労災の示談交渉では「会社に労災の責任があるかどうか」と「(責任がある場合)適切な慰謝料額はいくらか」が争点となります。示談交渉が成立すれば、示談書を作成し、会社が労働者に示談金を支払うことで解決します。

示談の性質上、労使双方の譲歩が必要です。一方的に有利な解決に固執すれば、話し合いが成立しにくくなるからです。そのため、早期解決を優先し、裁判で受け取る額より補償が少なくなったり、逆に、企業が信用を失うリスクを恐れて裁判より多くの補償を払ったりすることがあります。

したがって、示談交渉をうまく進めるには、テクニックや交渉力が必要です。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

労災で示談交渉するメリットとデメリット

次に、労災の被害に遭った人が、示談をすることのメリット・デメリットを解説します。

労災の示談交渉のメリット

労災の示談交渉のメリットについて解説します。

示談による解決には多くのメリットがあるため、労災の被害に遭ってしまったとき、まずは示談交渉による解決を目指すべきです。

早期解決が可能である

示談交渉は、裁判に発展せずに労災トラブルを決着できるので、早期解決が可能です。

労災の裁判には長い期間と手間がかかることが多いのに対し、示談なら迅速に進み、労働者は早い段階で補償を受け取ることが期待できます。そのため、まずは会社が誠意ある対応をしてくれるかどうか、示談交渉を試みる価値があります。

精神的な負担が少ない

示談交渉なら、裁判に比べて労動者の精神的な負担も少なくて済みます。

裁判だと、書面や証拠の提出、期日出廷などが続き、ストレスが増していきますが、示談がスムーズに進めば、複雑な手続きを踏まずに解決できます。示談交渉は非公開で行われ、裁判のように公開されないため、労災事故の詳細が第三者に明らかになることを避け、プライバシーを守ることができます。

柔軟な解決が可能である

示談交渉では、当事者間の合意によって賠償額や条件を柔軟に調整できるメリットがあります。法律に従って判断される裁判は、勝敗がはっきりと決まるため、敗訴すれば一切の補償を得られません。これに対して示談は、労使双方の事情を考慮して柔軟に調整できるので、うまく交渉すれば、労動者に有利な条件を引き出すことができます。

「労働問題の種類と解決策」の解説

労災の示談交渉のデメリット

労災の示談交渉のデメリットについても解説します。

デメリットやリスクが大きい場合、示談によって解決すべきではありません。最たる例は、相手がブラック企業で、まともな交渉が成り立たない場合です。このとき、裁判をせずにあきらめてしまうと、示談では良い解決を得ることができません。

十分な補償を受けられない

示談交渉は、あくまで話し合いなので、一方の当事者に誠意がないとまとまりません。労災の示談交渉で、会社の提案する示談金が相場からかけ離れていると、示談では十分な補償を得られなくなってしまいます。

早期解決を優先し、裁判で得られる賠償額よりも低い金額で合意に至ることもありますが、あまりに低額な示談に合意すべきではありません。請求額から大幅に乖離した金額しか払われないなら、示談すべきではなく、裁判で徹底して争うべきです。

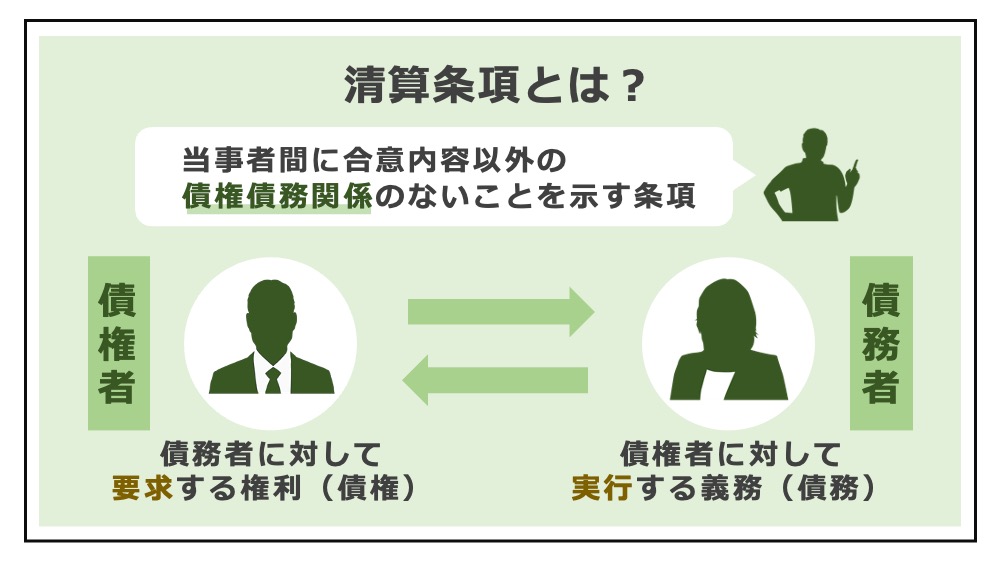

将来の請求を放棄するリスクがある

示談成立時に作成される示談書には、「清算条項」が記載されるのが通例です。示談書にサインした後は、それ以上の責任追及はできず、更に損害が生じたり、新たな症状が発生したりしても、追加の賠償請求は難しくなるデメリットがあります。

したがって、会社の提案額が十分かどうかは、将来に生じる損害まで予想して検討すべきであり、示談によって最終解決とすることには慎重になるべきです。

交渉力に格差がある

示談交渉では、労使の交渉力に差が出るデメリットがあります。

労災事故は人生で何度もあることではなく、労動者は交渉に慣れていない人が多いです。一方、企業側は、何度も対応した経験と法律知識を有しており、交渉力の差から、労災の示談では不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。

労動者側がこのリスクを避けるには、弁護士に交渉を依頼するのが有益です。

誠実に対応してもらえない

勤務先がブラック企業だと、示談では誠実な対応をしてもらえないデメリットがあります。

労災が起こったとき、会社は適切な補償をし、謝罪し、責任を果たすべきなのが当然です。しかし、問題ある会社ほど自身の非を認めず、謝罪や反省の姿勢を欠いていることが多いです。責任逃れをし、支払うべき金額を減らすことを最優先に考え、適切な対応をしない会社とは、示談を成立させるべきではありません。

問題ある企業の対応には、次の例があります。

- コストを軽減するために不当に低い補償額を提案する

- 事故の責任を労動者に転嫁する

- 被災した労動者の気持ちに配慮しない発言をする

- 今後の再発防止策を講じない

会社がこのような態度だと、示談交渉では納得いく結果が得られず、更に精神的な苦痛が増してしまいます。会社に責任を理解してもらうには、示談せず裁判で争うべきです。

事実と反する反論をされてしまう

労災隠しをしようと会社だと、労災の示談交渉において、企業側から事実と反する反論をされてしまうことがあります。裁判なら、証拠を基に客観的な判断を下してもらえますが、示談交渉はあくまで話し合いのため、事実を中立的な立場から判断してくれる人はいません。

その結果、労使の対立が激しくなると、事実の認識に争いがあり、示談交渉がまとまらなくなってしまいます。

「労災隠しの事例と対処法」の解説

労災の示談の流れと進め方

次に、労災の示談の流れと進め方について、ステップで解説します。

労災の示談では、適正な補償を求めるには、労動者が会社に請求をすることから始め、交渉を主導的に進めていかなければなりません。

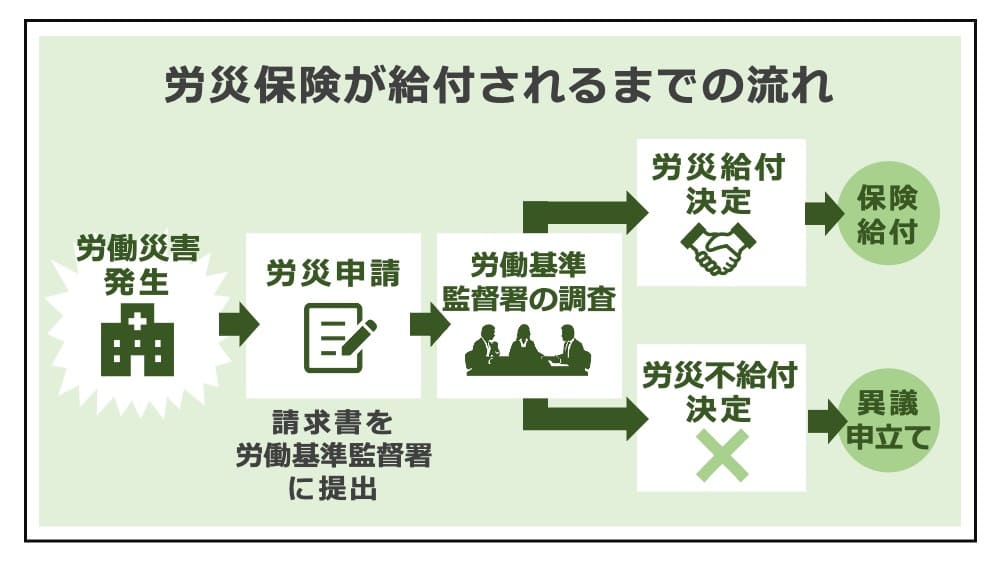

事故が発生したら先に労災申請をする

労災事故が発生したら、まずは労災申請を行います。

労働基準監督署に申請し、労災認定を得られれば、労災保険から補償を受けられます。示談交渉はあくまで、労災保険でカバーされない範囲についてのもので、まずは労災保険による救済を優先してください。労災の条件を満たす限り、会社に過失がなくても、治療費や休業補償などを受け取ることができます。

「労災の条件と手続き」の解説

労災の示談交渉を開始する

労災の示談交渉は、労災認定がおりた後で行うのが通例です。示談交渉で議論される責任は、労災保険でカバーされない範囲に限られるからです。

ただ、認定を待たず、申請と並行して交渉を開始すべきケースもあります。

- 会社が労災を認めない場合

- 会社が労災申請に非協力的な場合

- 労災の認定がおりないことが予想される場合

- 速やかに救済を受ける必要性が高い場合

重傷を負い、入院や手術などで多額の費用がかかる場合、救済の緊急性が高いため、最終的な解決に至らなくても、少なくとも慰謝料の一部を先に払ってもらうなど、示談交渉を進めておくことが重要です。また、会社が労災を認めない可能性や、労災認定が下りないおそれがある場合、そうした不利な結論が確定する前に示談交渉を開始しておくことに意味があります。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

示談書を締結して示談金を受け取る

労災の示談交渉では、労動者と会社側がそれぞれ証拠を提示したり、自身が適正であると考える賠償額や補償の内容を示したりして、話し合いを行います。

示談が成立したら、合意内容に基づいて示談書を作成し、会社が労動者に示談金を支払うことで紛争は終結します。示談書には、示談金の額のほか、支払方法や(退職しない場合は)今後の処遇などについて記載され、労使の双方が署名をします。

示談不成立なら裁判で損害賠償請求する

労使の主張が大きく乖離するなど、話し合いで妥協できないとき示談は不成立となり、次のステップとして労働審判や訴訟といった裁判手続きに移行します。

交渉があくまで双方の合意による調整であるのに対して、裁判は、裁判所の判断によって終局的に賠償額が決定される点に違いがあります。したがって、会社の言い分に納得いかなかったり、不誠実な交渉をされ、不当に低い賠償額しか提示されなかったりするときは、示談を成立させず、民事裁判に進むべきです。

「労災に不服申し立てする方法」の解説

労災の示談を有利に進めるための注意点

次に、労災の示談を有利に進めるための注意点について解説します。

示談書の内容を慎重に確認する

示談交渉が終了したら、示談書を作成し、労使双方が署名します。

合意内容を証拠に残すため、示談書を必ず作成すべきです(公正証書にすれば裁判なしに強制執行できます)。示談書は、会社が約束を守らない場合、法的に重要な意味を持つため、不利な条項になっていないか、締結前に確認しなければなりません。会社の提案する示談書は、労動者に不利な条件が記載されることがあるので、以下の点を確認しましょう。

- 賠償額が適正かどうか

- 適切な支払い方法、支払時期が明記されているか

- 清算条項の範囲が明確になっているか(将来どのような請求が可能か)

- (退職しない場合)今後の再発防止策が約束されているか

これらの条件が曖昧だったり、労動者に不利な記載があったりする場合、示談書に署名する前に、修正を求めましょう。特に、包括的な清算条項が記載されていると、示談成立後の追加の請求は、基本的にできなくなってしまいます。

「誓約書を守らなかった場合」の解説

労災の示談交渉の時効に注意する

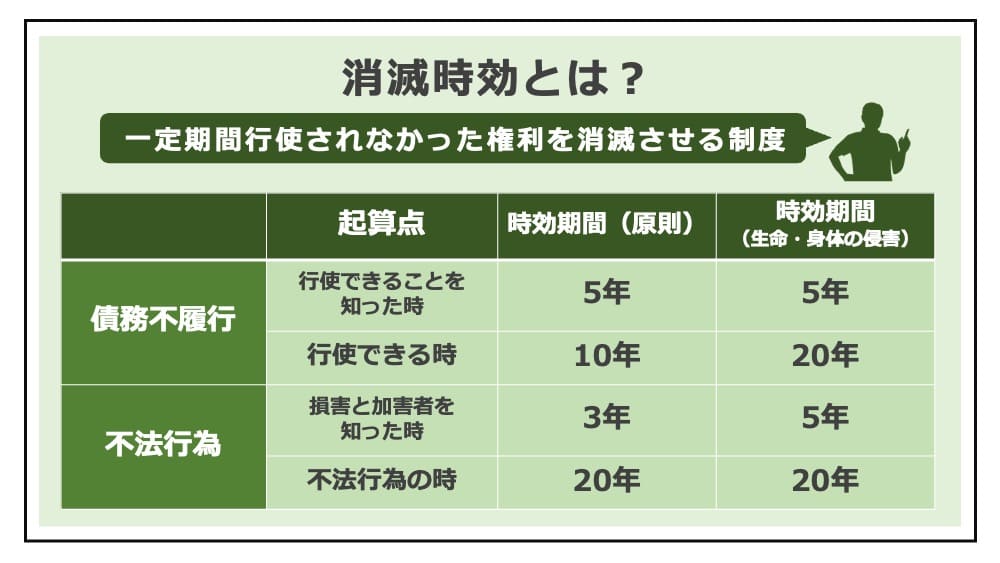

労災に関する損害賠償請求には時効があるため、示談交渉は、時効期間が経過する前に行う必要があります。不法行為を理由とする場合、損害賠償請求の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年間が基本となります(生命・身体の侵害については5年)。

時効が成立すれば、損害賠償請求権を行使することはできず、したがって、示談交渉にも応じてはもらえなくなります。時効で請求権を失わないためにも、労災の示談交渉はできるだけ早く開始し、納得いく解決とならないときは裁判を提起しておくのが重要です。時効が迫ると、労動者にとって不利な条件でも合意せざるを得なくなる危険もあるため、注意してください。

「退職後も労災の支給を受ける方法」の解説

労災の示談交渉のテクニック

次に、労災の示談交渉におけるテクニックについて解説します。

示談交渉は任意の話し合いなので、法律上のルールがあるわけではありません。一方で、感情に流されず冷静になって、交渉のテクニックを駆使すれば、有利に進めることも可能です。このとき、労働法や裁判例の知識に沿って、有利な条件を引き出すには、労働問題に精通した弁護士の力を借りながら進めるのが賢明です。

交渉術を駆使して論理的に進める

交渉の成立までには駆け引きが存在し、交渉術を駆使することで優位に進めるべきです。労災の示談交渉における駆け引きのポイントとして、次の点を心得てください。

- できるだけ有利な主張をする

法律の解釈は様々ですが、最も有利な見解に基づいて請求すべきです。反論され、譲歩するにせよ、初めから低い額を提示する必要はありません。 - 感情的にならず冷静に対処する

感情的な判断は避け、冷静に対処しましょう。感情に任せた交渉だと相手に付け込まれ、気付かないうちに不利な示談を押し付けられるリスクがあります。 - 法律と裁判例に基づいて判断する

適正な請求額については、過去の裁判例を参考にするのがよいでしょう。 - 「退職すること」を交渉のカードとする

退職するかどうかは労動者の自由ですが、「労災で働けないなら辞めて欲しい」と考える会社は多いです。そのため、「退職する」という決断が大きな交渉のカードとなります。退職する気持ちがあるなら、交換条件として補償を要求しましょう。 - 「労災申請しないこと」を交渉のカードとする

同様に「労災申請してほしくない」と考える会社も多いです。そのため、「労災申請しないこと」も交渉のカードとなります。その代わりに労災保険から得られるはずの救済も含め、十分な補償が提示されなければ示談してはいけません。

「退職勧奨の拒否」の解説

労災の示談交渉のタイミングを見極める

労災の示談交渉を成功させるには、交渉のタイミングが重要です。

労災が認定された後で、ある程度状況が確定してから交渉を開始するのが通例です。労災認定がおりる前だと、会社が責任を認めてくれず、交渉が難航する可能性があるからです。また、労災による損害の全容が把握できない段階で示談してしまうと、補償が不十分となる危険もあります。

一方で、労災認定に関する労働基準監督署の判断と、裁判所における責任の判断は、必ずしも同一の基準で判断されるとは限りません。そのため、ケースによっては、労災認定より前でも、示談交渉をスタートさせるべき場合もあります。

「安全配慮義務」の解説

弁護士に示談交渉を依頼する

示談交渉は複雑で、法的な知識が欠かせないため、弁護士のサポートを受けることに大きなメリットがあります。労働法に詳しい弁護士なら、裁判例などに基づく適正な示談金額を算出し、できるだけ増額するよう会社と交渉できます。弁護士が交渉の窓口だと、不当に低い金額しか提案しないと裁判に発展することが容易に予想され、会社としても真剣に対応せざるを得ません。

労動者のみで、自力で示談交渉をして、不利な条件で示談を成立させてしまわないよう、くれぐれも注意してください。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、労災事故の損害について、会社と示談する方法について解説しました。労災の示談の流れや注意点、示談交渉のテクニックを知り、有利な解決を目指してください。

労災の示談は、労働者が適正な補償を受けるための大切なプロセスですが、慎重に進めなければ、不利な条件で合意し、後悔してしまうリスクもあります。示談書を交わしてしまえば、それ以上の請求を放棄することを意味するため、適切な補償を受けることができているか、示談に応じる前によく検討しておかなければなりません。

業務によってケガや病気になったり、最悪は、家族を労災で亡くしてしまったりすれば、冷静に交渉を進めるのは難しいことでしょう。このとき、労働問題に精通した弁護士のサポートを受けることで、交渉を有利に進めることができます。

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】