労働者が、業務によって病気やケガになったとき、労災となります。

労災ならば、負傷や病気の療養にかかる費用、休業中の給料の一部を補償されます。

ただ、労災の補償を受けるには、申請し、労災の認定がされる必要があります。

労災認定がおりるには、条件があります。

どんなケガや病気が、労災認定されるか知らないと、補償の対象を見逃してしまいます。

そのためには、「労災の条件」を理解しなければなりません。

具体的なケースで、判断できるようにするため、まずは労災の条件の知識を知りましょう。

実際に労災だと認定されるかは、行政通達、労災保険法と、裁判例の理解も欠かせません。

今回は、どのような要件を満たせば補償されるのか、労災の条件を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労災の条件を満たせば、労災の認定がおりることで、補償を受けられる

- 労災の認定の条件では、業務起因性、業務遂行性の2つが重要

- 労災の条件を満たすか決めるのは労働基準監督署であり、会社ではない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】

労災の条件とは

労災とは、労働者が、業務上の理由で負傷、疾病や傷害、死亡したときの補償です。

会社は、安全配慮義務から、業務による危険について補償する義務があります。

ただ、会社がその補償を払いきれないおそれもあるため、労災保険が準備されています。

労災による補償は、条件を満たす限り、正社員でなくても受けられます。

契約社員、アルバイトやパート、派遣でも、労災がおりるのです。

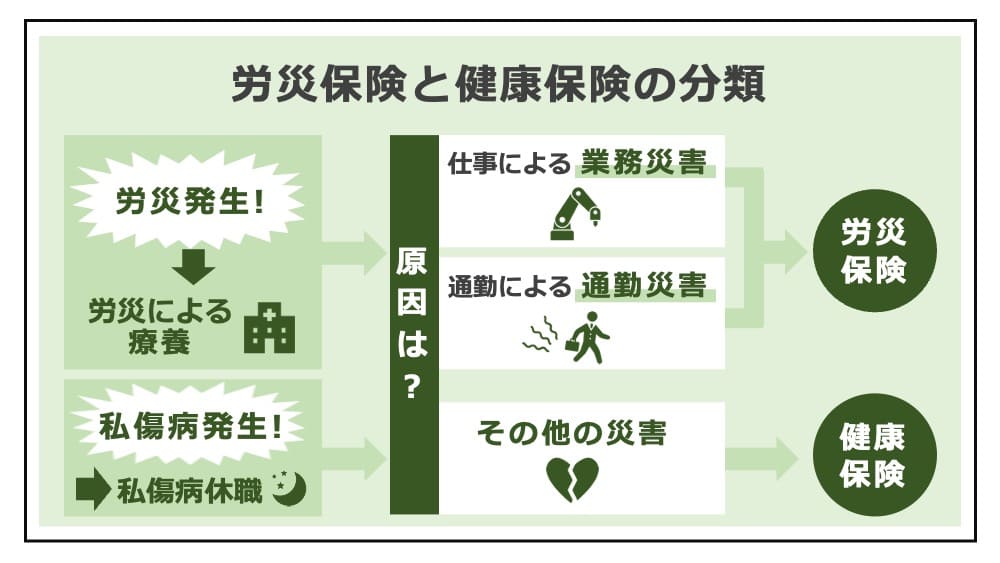

業務上の災害に対する「業務災害」、通勤途上の災害について「通勤災害」の2つの補償があります。

いずれも、条件を満たせば認定を受けられ、補償がもらえます。

主な補償には、療養にともなう医療費を補う「療養(補償)給付」、休業中について欠勤4日目以降の給料80%相当が支給される「休業(補償)給付」などがあります。

他にも、障害が残れば「障害(補償)給付」、死亡したら「遺族(補償)給付」「葬祭料」、治療が1年6か月以上継続する場合には「傷病(補償)給付」、介護を要するなら「介護(補償)給付」が受給できます。

また、業務災害の条件を満たすなら、療養による休業中とその後30日間は、解雇が制限されます(労働基準法19条1項)。

(参考:解雇制限とは)

ただし、慰謝料は、労災保険ではカバーされません。

会社に請求すべき、労災の慰謝料の相場は、次の解説をご覧ください。

労災の認定がおりるために満たすべき条件

次に、労災の認定がおりるために、満たすべき条件を解説します。

労災のなかでも特に、業務災害は、労使の対立が激しくなりがちです。

会社が否定しても、業務災害として、労災の条件を満たすよう、準備が肝要です。

どんなケースで労災の条件を満たすか、業務遂行性、業務起因性に分けて解説します。

業務遂行性の条件

労災となるために満たすべき条件の1つ目が、業務遂行性です。

業務遂行性とは、事業主の支配下にある状態で、事故などの被害にあったことです。

つまり、会社がコントロールする範囲内で事故が起こる場合に限り、責任追及できるわけです。

事業主の支配下にある場合とは、次の3つの類型です。

- 事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合

例:オフィス内での事務作業など - 事業主の支配下で、管理下だが、業務に従事していない場合

例:職場内での休憩、仮眠など

(オフィス内にいるが、仕事をしていない場合) - 事業主の支配下だが、管理下を離れて業務に従事する場合

例:外回りの業務、出張など

(オフィス外にいるが、仕事をしている場合)

以上のとおり、業務遂行性とは、必ずしも「仕事をしている最中」というのと同義ではありません。

たとえ仕事をしていなくても、職場内の事故ならこの条件を満たす可能性があります。

そして、仕事をしている最中なら、職場外でも労災の条件を満たす場合があります。

業務起因性の条件

労災となるために満たすべき条件の2つ目が、業務起因性です。

業務起因性とは、労働者の傷病と、業務との間に因果関係があること。

つまり、「業務によって」ケガや病気になったといえるための条件を意味しています。

労災といえるには、業務に含まれる危険が現実化したと認められなければなりません。

なお、この際の「業務」には、本来の業務だけでなく、付随する次の行為も含まれます。

- 業務に付随する行為

例:掃除、後片付けなど - 準備的な行為

例:着替え、体操、朝礼など - 生理的な行為

例:トイレ休憩、タバコ休憩など - 反射的な行為

例:風でとばされた帽子を拾おうとして事故にあった - 緊急行為

例:病気の同僚を病院に運ぶ途中の事故、災害中の事故など

したがって、本来の業務からくる直接のケガ、病気でなくても、労災の条件を満たす場合があります。

あわてず、あきらめず、労災の条件にあたるかチェックしてください。

専門的な知識が必要な、微妙なケースでは、弁護士への相談が役立ちます。

労災に関する疑問も、弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

条件を満たしても労災認定がおりない「特段の事情」とは

以上の業務遂行性、業務起因性の2つの条件を満たせば、労災の認定がおります。

しかし、条件を満たしてもなお、「特段の事情」があると例外的に、労災認定が受けられません。

労災認定がおりない特段の事情とは、その傷病が業務と無関係に起こったと示す事情です。

たとえ職場で起こる事故でも、会社に責任を負わせるのは酷な場合もあるからです。

特段の事情が認められるのは、例えば次のケース。

- 業務離脱行為

例:業務時間中、職場を離れて通院した際の事故など - 業務逸脱行為

例:業務時間中、仕事に専念せずに起こった事故など

(業務中なのに、私用をしていたケース) - 恣意的行為

例:部下が、上司の命令を聞かずに起こした事故など

(事故や災害を、労働者がわざと発生させようとしたケース) - 私的行為

例:プライベートな恨みで社員同士が暴力をふるって負傷した - 自己保健義務違反

例:会社が通院を命じたのに怠り体調を悪化させた - 天災

例:地震や台風により、会社の対策に不備なく負傷した - その他、通常では発生し得ない事故

これらの事情があると、労災の条件を満たしても、労災認定がおりず、補償を受けられません。

なお、形式的には特段の事情にあたっても、やはり労災認定がおりるケースもあります。

事故や、これによる障害が予想されるのに対策しない場合、会社に責任があるからです。

例えば、オフィスの地震対策が万全でないために、棚が倒れてケガしてしまった例などです。

労災問題を弁護士に相談すべきケースについても解説しています。

労災の申請から、認定がおりるまでの手続きの流れ

以上のとおり、労災の条件には、業務遂行性、業務起因性の2つがあります。

これらをチェックし、条件を満たしそうなら、労災の申請をしましょう。

労災申請は、労働基準監督署の署長に対して行います。

必要な書類を記載して、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出し、申請します。

会社が協力的ならば、書面の記載や提出は、会社が代わりにしてくれます。

(非協力的ならば、労働者だけでも申請ができます)

その後、労働基準監督署で、労災の条件を満たすかがチェックされます。

条件を満たす場合には、労災認定がおりることとなり、補償を受けられるようになります。

労災の申請をするには、複雑な書類の作成が必要となります。

このとき、労災の条件を満たすことを説得的に説明しないと、納得いく認定はおりません。

また、労災にあたるという証拠も必要です。

自分1人で進めるのが難しい、深刻なケースは、弁護士に相談ください。

労災認定は誰が決めるの?

以上の手続きのとおり、労災は、労働基準監督署に申請し、認定してもらいます。

つまり、労災認定すべきかどうかを決めるのは、労働基準監督書です。

決して、会社が自由に決められる問題ではありません。

会社のなかには、労災を嫌い、「労災だと認定されたくない」ということがあります。

しかし、ブラック企業といってよいでしょう。

悪質な会社が、どれほど労災がおりるのを避けようとも、条件を満たせば労災です。

この際、会社の同意や承諾は不要です。

ただ、会社が協力しないと、証拠集めが十分に行えないことがあります。

労災の条件を満たしているという証拠がなければ、認定されない危険もあります。

会社の協力が得られそうにない場合、「業務による災害であること」の証拠を収集してください。

事故や災害にあった直後から、早めの準備が大切です。

なお、争いになれば、最終的には裁判となり、裁判所が決めることとなります。

裁判に勝つためにも、証拠集めは欠かせません。

会社が労災を認めず、事業主証明を拒否する時の対応は、次に解説します。

まとめ

今回は労災のなかでも、業務中の事故によるケガや病気、つまり「業務災害」を解説しました。

労災認定を受けるには、その条件を満たさなければなりません。

要件を正しく満たせば、労災による補償で、救済されます。

労災認定が降りるかどうかで、労働者の負担は大きく変わります。

労災ならば、治療費や休業損害による負担を、できるだけ最小限にすべきです。

労災の条件を知り、かつ、その条件を満たすための証拠の準備が欠かせません。

業務災害にあい、労災認定が降りるよう努力したい方は、ぜひ弁護士に相談ください。

弁護士への相談は、治療中でも可能で、早めのアドバイスが有効です。

- 労災の条件を満たせば、労災の認定がおりることで、補償を受けられる

- 労災の認定の条件では、業務起因性、業務遂行性の2つが重要

- 労災の条件を満たすか決めるのは労働基準監督署であり、会社ではない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】