自己保健義務とは、労働者が自分の健康を管理すべき義務のことです。安全配慮義務をはじめ、労使間では会社が労働者に負う義務が多いですが、自己保健義務は、労働者が会社に負う義務の一つ。具体的には、健康に気遣い、適度な睡眠や休息を取ったり、健康診断を受診したりして自身の健康を保つことを内容とします。

従業員一人ひとりの健康管理は、企業の生産性に直結する重要な課題です。労働者としても、自己保健義務に違反すると、健康被害が生じても「自身の管理不足が原因だ」と反論され、会社の責任を追及するのが難しくなってしまいます。

とはいえ、自己保健義務を尽くしてもなお、違法な労働環境は労働者に不利益を与えます。自己保健義務を守っても生じる被害は、会社の安全配慮義務違反によるものであり、身を守るために慰謝料をはじめとした損害賠償請求によって是正する必要があります。

今回は、労働者の自己保健義務とはどのようなものか、具体的な義務の内容や法的根拠、違反した場合の扱いなどについて詳しく解説します。

自己保健義務とは

はじめに、自己保健義務の基本的な法律知識について解説します。

自己保健義務の意味

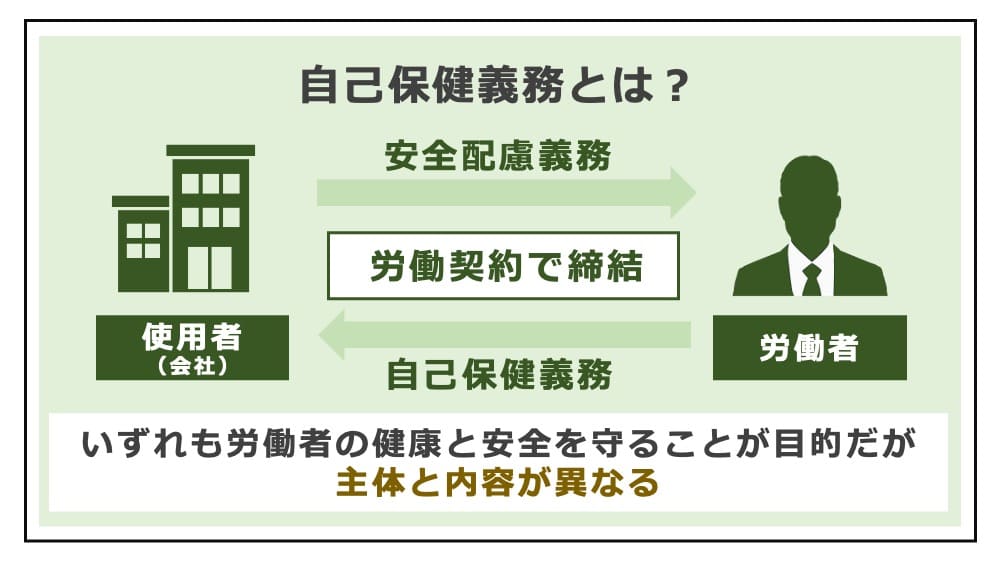

自己保健義務とは、労働者が自らの健康と安全を維持するために、自身の行動を適切に管理すべき義務ないし責任のことを指します。その意味から「健康保持義務」「健康配慮義務」「自己保全義務」などと呼ぶこともあります。

自己保健義務は、労働契約を交わすことで、労働者が会社に対して当然に負う義務です。労働者の健康を守るために、安全な労働環境が提供されるのは大前提ですが、労働者も自身の健康と安全に配慮する必要があります。企業が労働者を守る対策を講じるのと同じく、労働者もまた企業に従って自らの行動を律し、健康リスクを最小限に抑えることが期待されるのです。

自己保健義務は、オフィスで働く業務時間中に限らず、日頃の睡眠や食生活、生活習慣や、健康診断で異常を指摘された場合の治療など、プライベートな面での規律を含みます。身体の不調に限らず、メンタル不調を感じたときに休むこともまた、自己保健義務の一内容です。

自己保健義務の目的は、労働者が自らの健康を守ることで職場全体の安全と健康を維持し、ひいては労働環境の健全性を高めることにあります。労働者一人ひとりが自己管理を徹底して健康を維持すれば、業務中の事故を防げるだけでなく、企業の生産性やサービスの質も向上するため、企業にとっても非常に重要です。

「労災の条件と手続き」の解説

自己保健義務の根拠

自己保健義務には、法律上の根拠と、契約上の根拠があります。

自己保健義務の法律上の根拠

自己保健義務について、労働安全衛生法26条ないし同法69条に定めがあります。労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と衛生を守る法律で、企業の義務を定めるのが主目的ですが、企業の講じる措置に応じた労働者の果たすべき役割も定めています。

労働安全衛生法26条

労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

労働安全衛生法69条(健康教育等)

1. 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2. 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

労働安全衛生法(e-Gov法令検索)

労働安全衛生法20条から25条は「第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」として企業の講ずべき措置を定め、26条は、その際に労働者の守るべき事項を定めます。また、69条2項は、事業者が講ずる措置を利用して労働者が健康の保持増進に努めるべきことを定めます。いずれも、会社が安全と衛生に配慮したとて、実際に働く人の協力なしには被害は避けられないことを背景としています。

自己保健義務の就業規則上の根拠

自己保健義務について、就業規則に定めている企業もあります。就業規則における自己保健義務の条項例は、例えば次のようなものです。

第XX条(自己保健義務)

1. 社員は、適切な労務提供を行う義務があることを自覚し、勤務に支障を来さぬよう、勤務内外を問わず自らの健康の維持・増進に努めるものとする。

2. 社員は健康上必要な事項について医師及び産業保健スタッフの指示・指導等を受けた場合には、これに従わなければならない。

3. 社員は、自らの健康状態に異常がある場合は、速やかに会社に申し出るとともに、必要に応じて医師の診察を受けて、その回復に努めなければならない。

就業規則は、社内に統一的に適用されるルールであり、その記載は労働契約の内容となります。就業規則上の義務への違反は、「懲戒処分や解雇の理由となる」と定めるのが通例で、違反すれば社内における制裁の対象となる危険があるため注意が必要です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

自己保健義務の具体的な内容と労働者に期待される行動の例

次に、自己保健義務の具体的な内容を理解し、義務を守るために労働者に期待される行動の例を知っておきましょう。

労働者が健康を害し、その責任を会社に追及しようとするとき、自己保健義務に違反がないかどうかを検討しなければなりません。義務違反があると「むしろ労働者の管理不足である」という反論を食らうおそれがあるためです。このような事態を避けるには、自己保健義務を果たすためにどのような行動が適切なのかを理解する必要があります。

健康診断の受診義務

労働者は、法律に基づいて定期的に健康診断を受ける義務があります(労働安全衛生法66条)。これは、会社が実施する健康診断を受診すべき労働者の義務であり、自身の健康状態を把握し、必要なタイミングで早急に対策を講じるために重要です。入社時と年一回に実施される定期健康診断が典型ですが、その他にも労働安全衛生法は、危険の大きい特定業務に従事する社員に、特別な健康診断を義務付けています。

健康診断で異常が見つかった場合は、医師の指示にしたがって適切な治療や生活改善をすることも自己保健義務の一部です。会社側にも、職場での業務内容を見直し、労働環境を改善したり、必要に応じて休暇を与えたり休職させたりといった配慮をする義務があります。

なお、会社の指定する医師に受診する義務まではなく、自分の信頼する医師に受診し、その結果の証明書を提出すれば、自己保健義務違反とはなりません(労働安全衛生法66条5項但書)。

「労災隠しの違法性と対処法」の解説

日常的な健康管理義務

円滑な業務遂行には、日常の健康管理も重要です。長時間労働が続くと疲労が蓄積し、事故やミスが起こりやすくなるので、適度な休憩を取る必要があります。プライベートにおいても健康的な食事、適度な睡眠を心掛け、過度な飲酒や夜ふかしをしないといった点が重要です。プライベートは会社に縛られないのが原則ですが、仕事のパフォーマンスに影響するほどの不健康な生活をしないといった程度のことは、自己保健義務の内容として守らなければなりません。

健康と安全への配慮のために会社の講じた措置を利用し、労働者もまた、自身の健康を保持増進するよう努めなければならないのです。法律上の根拠は、保健指導後の健康管理義務(労働安全衛生法66条の7第2項)と健康の保持増進義務(労働安全衛生法69条2項)にあります。

なお、違法な長時間労働、法律の定める休日や休憩を与えないといった状況で、健康が保持できないなら安全配慮義務違反であり、会社に違法があります。この場合は労働者が努力しても日常的な健康管理が難しくなってしまうからです(後述「自己保健義務と安全配慮義務の違い」)。

「残業月100時間の違法性」の解説

職場のルールを遵守する義務

職場には、労働者の健康と安全を確保するためのルールが設けられています。多くは、全社員に適用されるルールとして就業規則の「安全衛生」の章に規定されます。これらの社内規程を遵守して、自身の安全と健康を守る努力をすることも、自己保健義務の一内容です。

健康を管理し、安全を守る措置が講じられても、労働者がこれに違反した働き方をしたり、協力しなかったりすれば会社の努力は無駄になります。会社が健康の維持増進、安全確保に配慮したのに、労働者が従わなかったことで被害が生じたなら、自己保健義務違反です。

会社が講じる措置には、法律の定める健康診断の実施、避難訓練の実施、長時間労働の抑制、緊急事態や災害時の対応マニュアルの作成といったもののほか、危険を伴う作業では、安全対策としてヘルメットや手袋、マスクなどの保護具を着用するといった指示も含まれます。

「残業の削減の違法性」の解説

自覚症状の申告義務

健康状態に異常を感じたときは、従業員は速やかに職場に報告する義務があります。この自覚症状の申告義務は、健康を守るために非常に重要です。体調不良を隠したまま無理して働いていると、会社としても配慮を尽くすことができないからです。

申告すべき異常や不調には、例えば、作業中のめまいや息切れ、身体の痛み、疲労感といった、重大な事故や健康被害につながってしまうものが挙げられます。特に、工場や建設現場のように常に危険と隣合わせの環境では、労働者の体調不良が大きな事故に発展するリスクがあります。オフィスでの仕事でも、残業が多くてストレス過多になっているとき、会社に申告し、業務の再配分を検討してもらう必要があります。

「長時間労働の相談窓口」の解説

療養専念義務

自己保健義務を尽くしても健康を損なった場合、労働者は療養に専念すべき義務を負います。つまり、病気やケガを速やかに治療し、回復に専念する義務です。療養専念義務によって、負傷や疾病を抱えながら無理に業務を続け、悪化させてしまうことを避ける必要があるからです。

例えば、欠勤したり、休職を命じられたりしたなら、自らの健康を第一に考え、その期間中は療養に専念し、医師の指示に従って通院したり、必要な休養を取ったりする必要があります。「仕事をしなくてもよくなった」と考えて遊びに行くことが許されないのは当然、低評価を恐れて無理に仕事をして悪化させたりすれば、自己保健義務の違反となるおそれがあります。

「うつ病休職時の適切な対応」の解説

自己保健義務と安全配慮義務の違い

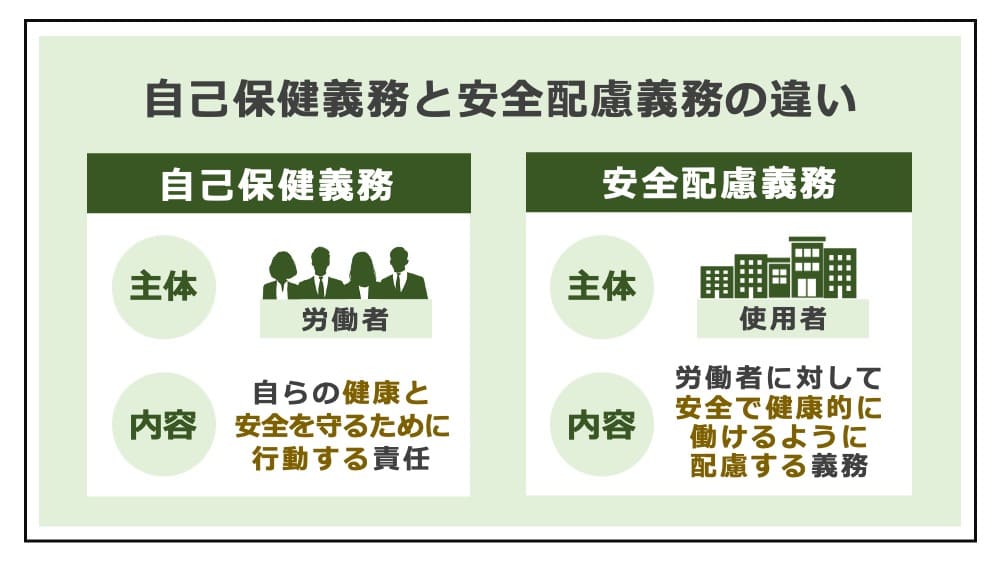

自己保健義務と安全配慮義務は、どちらも労働環境において労働者の健康と安全を危険から守る重要な義務です。いずれも目的は労働者の健康と安全を守ることにありますが、それぞれの義務の主体や内容が異なるので、区別する必要があります。

自己保健義務は、労働者が自らの健康と安全を守るために行動する責任を指します。義務の主体は労働者であり、労働者が会社に負う義務です。内容は、自らの健康を維持するのに必要な行動を取ることにあります。これに対して安全配慮義務は、使用者である企業が、労働者に対して、安全で健康的に働けるよう配慮する義務であり、義務の主体は使用者である企業です。安全配慮義務の内容は、安全な職場環境の提供、作業の危険の除去、安全教育や、健康的に働くための労務管理、過重労働の防止といったものが含まれます。

自己保健義務と安全配慮義務の違いについてまとめると次のようになります。

- 義務の主体の違い

自己保健義務は労働者が自身のために負う義務であるのに対して、安全配慮義務は使用者が労働者に対して負う義務。 - 義務の内容の違い

自己保健義務は、労働者が自身の健康と安全を守るための行動を内容とするのに対して、安全配慮義務は、使用者が労働者に適用するべき安全で健康的な労務管理を内容とする。

これら2つの義務の違いは、実務では非常に重要です。労働者が、会社の安全配慮義務違反の責任を追及して損害賠償請求をするとき、自己保健義務に違反があると労働者の過失として評価され、得られる賠償額が目減りしてしまうからです。つまり、ある被害が労働者に生じたとき、それが安全配慮義務違反によるものか、それとも自己保健義務違反が原因なのかといった点は、労使間の大きな争点となります。この点は「損害賠償請求において過失相殺される」で、裁判例を交えて説明します。

「安全配慮義務」の解説

労働者が自己保健義務に違反した場合の扱い

自己保健義務に違反した場合、労働者が被る不利益は多くあります。自らの健康管理を怠り、その結果として職場での事故や健康被害を引き起こしてしまった責任を問われるおそれがあるからです。自身の健康や安全が損なわれるのは当然ですが、それだけでなく、職場にも悪影響を生じさせた責任を問われるのでは「踏んだり蹴ったり」だと言わざるを得ません。

自己保健義務に違反するとどうなるのか、裁判例を紹介しながら説明します。

懲戒処分を下される

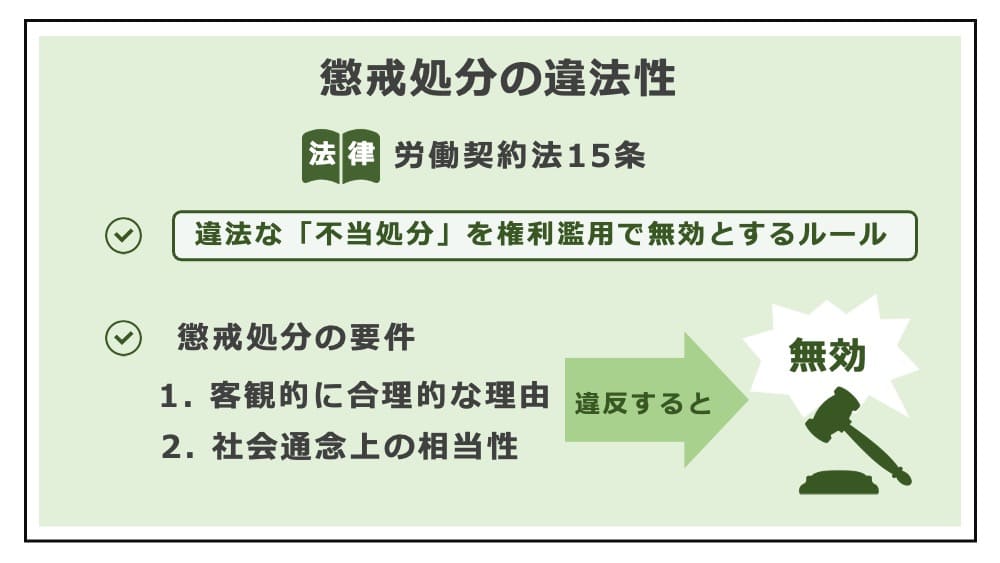

労働者が自己保健義務を果たさなかったことによって業務に支障を与えたり、他の労働者に悪影響を与えたりした場合、懲戒処分を下されるおそれがあります。懲戒処分は、企業秩序を維持するための制裁を意味します。自身の健康や安全を顧みない働き方は、ひいては職場全体の秩序を侵害する危険もあるため、社内において一定の処分をされるおそれがあるわけです。

とはいえ、懲戒処分に至らない口頭や書面による注意から、譴責、戒告といった軽度の処分、減給や降格、諭旨解雇や懲戒解雇といった重度の処分など、処分の内容は様々です。重要なのは、ルール違反の程度と制裁のバランスが取れている必要のある点で、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は、権利濫用として懲戒処分は無効となります(労働契約法15条)。

自己保健義務違反に対する懲戒処分を適法であると判断した裁判例は、次の通りです。

X線検査の受診を拒否した学校教諭を、減給処分とした事案。

教諭は、他の保健所の検査で異常なしとされた結果を報告したが、X線検査をするのが相当でない健康状態にあったなどの事情が窺われないことを加味し、労働安全衛生法66条5項ただし書の要件を満たすものとはいえないと判断され、減給処分は適法であると判断された。

指定病院での精密検診を拒否したのを理由に、戒告処分とされた事案。

裁判所は、受診義務を定める健康管理規程に合理性があること、使用者が病院を指定したとしても、労働者が選択した医師による診療は制限されず、医師選択の自由の問題は生じないことを理由に、戒告処分は適法であると判断した。

「懲戒解雇のデメリットと対処法」の解説

会社から損害賠償請求される

労働者が自己保健義務に違反した結果として、企業に損害が生じた場合、会社から損害賠償請求されるリスクがあります。

例えば、自己保健義務違反によって業務が滞ったり、プロジェクトを担当できず顧客を失ってしまったりといったケースです。ただし、会社にも安全配慮義務があることから、完全に労働者側の責任だと認められるケースは、従業員に故意がある場合などの例外的なものに限られます。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

損害賠償請求において過失相殺される

自己保健義務に違反すると、安全配慮義務違反の損害賠償を請求する局面において、過失相殺をされるおそれがあります。つまり、安全配慮義務違反の責任があって損害賠償請求が可能な場合にも、同時に自己保健義務への違反があると「労働者にも一定の責任がある」ということになり、その労働者側の過失の分だけ請求できる損害が減殺されてしまいます。

自己保健義務違反を理由に、過失相殺を認めた裁判例に次のものがあります。

IT企業の社員が脳出血で死亡した事案で、相続人らの安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求に対し、裁判所は次の事情から、労働者が自身の健康保持に配慮していないとし、5割の過失相殺を認めた。

- 健康診断結果の通知を受けて、自らが高血圧で治療が必要な状態であると知っていたこと

- 会社から精密検査を受けるよう指示されていたのに、医師の治療すら受けなかったこと

飲食店の店長がくも膜下出血で死亡した事案で、安全配慮義務違反による損害賠償請求に対し、裁判所は次の事情から、自己保健義務への違反を理由に3割の過失相殺を認めた。

- 健康診断結果の通知を受けて、自らが高血圧で治療が必要な状態であると知っていたこと

- 専務から病院の受診を勧められたが、通院や服薬を継続しなかったこと

- 病院で薬を処方されたのに、次の健康診断で服薬不十分であると指摘されたこと

- 服薬によってある程度降圧効果を期待できること

- 通院する程度の時間の確保までが困難であったとは考え難いこと

「裁判で勝つ方法」の解説

労災認定を受けられない

業務に起因する負傷、疾病や死亡については、労災認定を受けることができますが、労働者が自己保健義務を怠った結果として業務中にケガや病気になったとき、その義務違反は労災認定に不利な影響を与えることがあります。

労災(業務災害)であるという認定を受けるためには、業務起因性が要件となります。つまり、業務が原因となった被害でなければならないところ、労働者に自己保健義務違反があると、業務とは別の原因による被害であると評価され、労災認定が受けられなくなるリスクがあるのです。最悪は、プライベートの病気、つまり、私傷病と同視され、労災としての保護が受けられず、休職を余儀なくされ、休職期間中に回復しなければ当然退職とされてしまう危険があります。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

社内の信頼を喪失する

自己保健義務を怠った従業員、同僚や上司、更には会社全体からの信頼を失うおそれがあります。健康を適切に管理せず、事故や健康被害を引き起こしてしまえば、周囲の労働環境にも悪影響であり、迷惑をかけてしまいます。職場での信頼を喪失すると、重要な業務を任せてもらえなくなったり、出世や昇進の道が閉ざされてしまったりといった不利益を被ります。

自己保健義務違反に罰則はない

労働者が自己保健義務に違反しても、罰則はありません。つまり、刑事罰や罰金といった厳しい制裁が科されることはありません。自己保健義務は、あくまでも努力義務であり、法的に強制されるものではありません。したがって、労働者が、自らの健康の保持増進に努めず、それによって健康を損なったとしても、刑罰を受けることまではありません。

ただし、罰則がないとしても、ここまで解説した通り、自己保健義務に違反することには労働者として多くの不利益やデメリットが存在することに注意しなければなりません。具体的なケースにおいてどのように行動すべきか不安なとき、弁護士の無料相談が役立ちます。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

自己保健義務を守るために労働者が理解すべき注意点

最後に、自己保健義務を確実に守るために、労働者が理解すべき注意点を解説します。

自分の体調を常に把握する

労働者は、自身の健康状態を常に把握しておき、異常を早期に発見し、対処する必要があります。日々の体調チェックを欠かさず、健康を崩してしまったら、まずは休むことを優先しましょう。

体調を崩して休むときは、法律や就業規則を確認して、利用できる制度がないか検討します。少し休めば回復しそうならば、会社と相談して欠勤するか、有給休暇を取得するのがお勧めです。長めの休みが必要な場合は、会社に休職制度があるなら、それを利用する手もあります。休職期間中に回復できれば、期間満了後に復職できます。休職中は、健康保険から傷病手当金を受給することで、経済的負担をある程度軽減することができます。

これに対して、病気やケガが業務に起因するなら、労災認定を受けられます。労災であると認定されれば、療養期間に限度はなく、療養期間中とその後30日間は解雇制限が適用されるため、手厚い保護のもとに安心して療養することができます。

「うつ病休職から復職する労働者の注意点」の解説

職場のサポートを活用する

自己保健義務を守り、自身の健康を維持し、安全を守るためにも、職場の提供するサポートは最大限活用しておきましょう。

例えば、危険な作業を要する現場では、安全のための支給される装備を適切に利用し、危険を回避する必要があります。法律に定められた定期健康診断を会社が実施するのに協力することは、労働者にとっても健康状態を把握し、生活習慣を改善する役に立ちます。産業医やカウンセラーがいる会社では、これらの制度を活用して専門的なアドバイスを求めるのもよいでしょう

精神的な不調では自己保健義務を重視しすぎない

自己保健義務を守るにあたって、身体的な不調は自分でも気づきやすいものです。しかし、メンタルヘルスの不調、つまり、精神的な不調は、自覚できないことも多いです。そのため、精神的な被害が生じている場面では、自己保健義務には限界があるということを理解してください。

特に、パワハラや職場いじめなど、職場の労働問題がメンタルヘルスの不調に影響し、うつ病や適応障害といった精神疾患にかかってしまったとき、その責任は会社にあると考えるべきです。責任感、義務感の強い社員ほど、自己保健義務を重視しすぎて自分を責めてしまうこともありますが、精神的に追い詰められていると客観的な判断は困難でしょう。

自身では判断の難しい事案では、労働問題に精通する弁護士の意見を聞くのがおすすめです。

「うつ病を理由とする解雇」の解説

まとめ

今回は、労働者の負うべき自己保健義務についての知識を解説しました。

自己保健義務は、労働者が自身の健康を保持する義務です。会社には、社員の健康を守る責務がありますが、それも社員自身の協力あってのことです。劣悪な労働環境によって体調を崩した場合にも、自己保健義務を尽くさないと、会社の責任を追及した際に「労働者の責任だ」という反論を受けてしまいます。日頃から適度な休息を取り、健康診断を受け、不調なときには通院して医師の意見に従うなど、健康保持に力を注がなければなりません。

自己保健義務に違反していると、労働者側の過失を認定されてしまうリスクがあります。そうすると、安全配慮義務違反によって生じた被害を全て会社に請求できず、被害回復が目減りしてしまいます。自己保健義務の具体的な内容をよく理解し、遵守することで、いざ労災に遭ってしまったときに不利益を被らないようにする必要があります。

万が一、業務によって心身の健康を害したときは、ぜひ一度弁護士に相談ください。

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】