安全配慮義務は、労働者の安全に配慮すべき会社の義務のことを指します。職場で危険な目に遭ってしまわないよう、労働現場での社員の安全を守る重要な役割を果たします。

そして、安全配慮義務の重要性からして、義務違反があった場合の適切な対処を理解しておく必要があります。安全配慮義務違反の責任追及の手段は、会社への損害賠償請求です。あわせて、職場における危険が現実化したなら労災認定を受けられます。このとき安全配慮義務違反を理由とする損害賠償は、労災でカバーされない慰謝料などの補償を意味します。

今回は、安全配慮義務の意味と具体例、損害賠償請求する際のポイントについて労働問題に強い弁護士が解説します。

安全配慮義務とは

まず、安全配慮義務についての基本的な法律知識を解説します。

安全配慮義務の定義

安全配慮義務とは、使用者が労働者に対して、業務を行うにあたり安全で健康的な労働環境を提供するために必要な措置を講じる法的義務のことです。職場環境を整備することがその中心になるため、「職場環境配慮義務」と呼ぶこともあります。

この義務は、労働者の生命・身体の安全を確保するために必要不可欠であり、労働契約法と労働安全衛生法という重要な法律に規定されます。

安全配慮義務の法的根拠

安全配慮義務違反の法的根拠は、主に労働契約法、労働安全衛生法という2つの法律です。

- 労働契約法

労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定め、安全と健康を確保するための必要な措置を講じる義務を使用者に課しています。 - 労働安全衛生法

労働安全衛生法3条1項は、「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」と定め、同法の他の条項で、職場の安全管理、衛生管理のために講じるべき措置を具体化しています。

安全配慮義務の重要性

安全配慮義務は、単なる法律上の義務にとどまらず、労働者の人生に大きな影響を与えます。会社と労働者は密接で、かつ、継続的な関係に置かれます。業務命令で就労場所を指定されると拒否できないのが原則であり、勤務先や職場環境は労働者の自由にはなりません。

働きやすい職場環境を整備し、労働者の生命と健康を守るには、企業側の努力が必要となります。就労場所の安全を守る義務は、その環境をコントロールできる会社が負うのです。働く場所をコントロールする使用者が配慮を怠れば、危険な場所での勤務を強制され、労働者の安全が脅かされてしまいます。安全で健康的な職場は、労働者のモチベーションや生産性の向上にも繋がるので、安全配慮義務の遵守は結果として企業にもメリットがあります。

労働に適正な対価を払うのは当然ですが、健康や安全はお金で買えないので、リスクなく働けることはそれよりも重要なことです。

安全配慮義務の内容

安全配慮義務には、大きく分けて、職場の安全管理と、労働者の健康管理の2つの異なった方策があります。

【職場の安全管理】

労働者が安全に作業できる環境を提供するための措置を講じることが、安全配慮義務の一要素となります。

- 作業環境の整備(適度な温度、湿度、明るさ、広さなど)

- 危険物の除去、転倒防止

- 安全装置の設置

- ヘルメットやハーネスなどの装備の支給

- 災害対策

- 労災事故の防止策

- 老朽化した設備や機械の更新

【労働者の健康管理】

労働者が健康に働けるようサポートし、健康を守ることが、安全配慮義務違反のもう一要素となります。

- 労働時間を把握・管理する

- 長時間労働と過重労働の防止

- 十分な休憩と休息、休日と休暇を付与する

- セクハラ・パワハラなどのハラスメント予防、再発防止

- 健康チェック(定期健康診断やストレスチェックの実施、産業医の受診など)

- メンタルヘルスケアのサポート

また、これら様々な対策を実際に推進する上司や管理職の教育と研修も必須となります。

なお、具体的に行うべき施策は、職種や業務内容、オフィスの具体的な状況によっても異なります。実際に安全配慮義務違反を争う際は、責任追及する労働者側が「本来ならどういった措置を講じるのが適切であり、それに違反しているか」という形で主張する必要があるため、取るべき対策を知ることは労働者側にとっても重要です。

より具体的な対策は「安全配慮義務を遵守するために企業が講じるべき対策」を参照ください。

「長時間労働の相談窓口」の解説

安全配慮義務違反の責任

安全配慮義務を怠ると、企業は法的責任を問われる可能性があります。具体的には、以下の責任があります。労働者としては、安全配慮義務違反によって受けた被害を回復するため、損害賠償請求をするのが基本的な対処法となります。あわせて、会社に刑事罰を負わせて将来の改善を求めようとするなら、労働基準監督署に通報し、告訴する方法も有効です。

- 民事責任

安全配慮義務違反によって労働者が被った損害について賠償請求できる。安全配慮義務違反による損害賠償請求の法的な根拠は、労働契約違反を理由とする債務不履行(民法415条)、または、不法行為の使用者責任(民法715条)にあります。 - 刑事責任

重大な違反があった場合、企業や経営者に刑事罰が科されることがあります。安全配慮義務違反を一般的に定める労働契約法5条、労働安全衛生法3条に罰則はないものの、労働安全衛生法で具体化された各措置への違反には罰則があります(同法115条の3以下)。 - 行政責任

労働基準監督署による助言指導、是正勧告の対象となることがあります。

安全配慮義務違反の犠牲になってしまったけれど、今後も同じ会社に勤務し続ける労働者にとって、安全管理、衛生管理を将来に渡って整備するよう改善を求めるのも大切で、責任追及はその一手段として利用できます。損害賠償請求などについては「安全配慮義務違反が起こったときの労働者側の対処法」で後述します。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

安全配慮義務の対象となる人の範囲は?

次に、安全配慮義務の対象となる人の範囲について解説します。

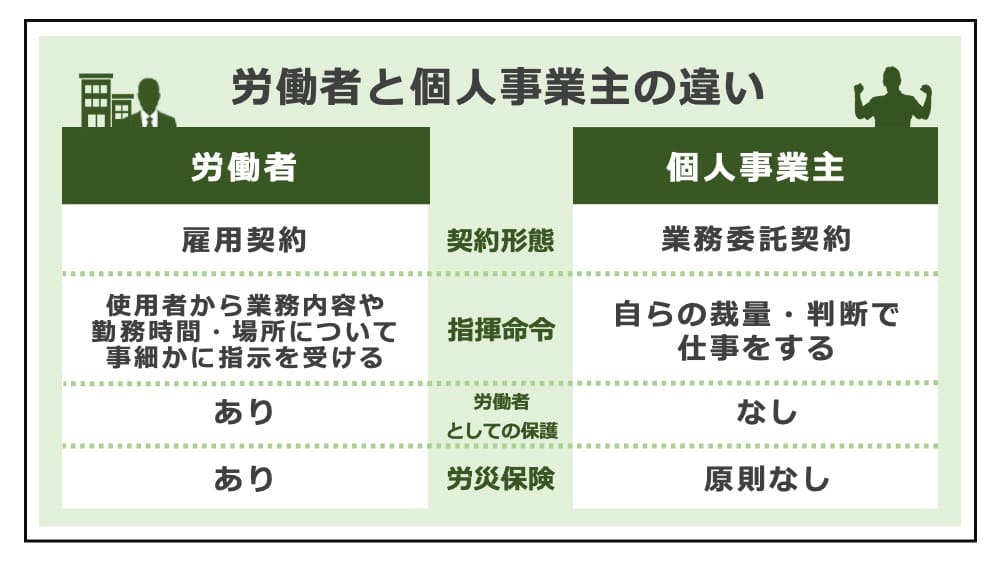

安全配慮義務は、労働契約を結んでいる労働者のように、継続的な関係を有する人に対して信義則上発生するのが基本となります。そのため、直接雇用契約を結ぶ人に適用されるのは当然ですが、これに限らず、密接な関係を有する範囲に広く適用されます。義務の有無を判断するのに重要なポイントは、安全に配慮すべき義務ある企業が、その危険を除去しコントロールできるか、という点です。

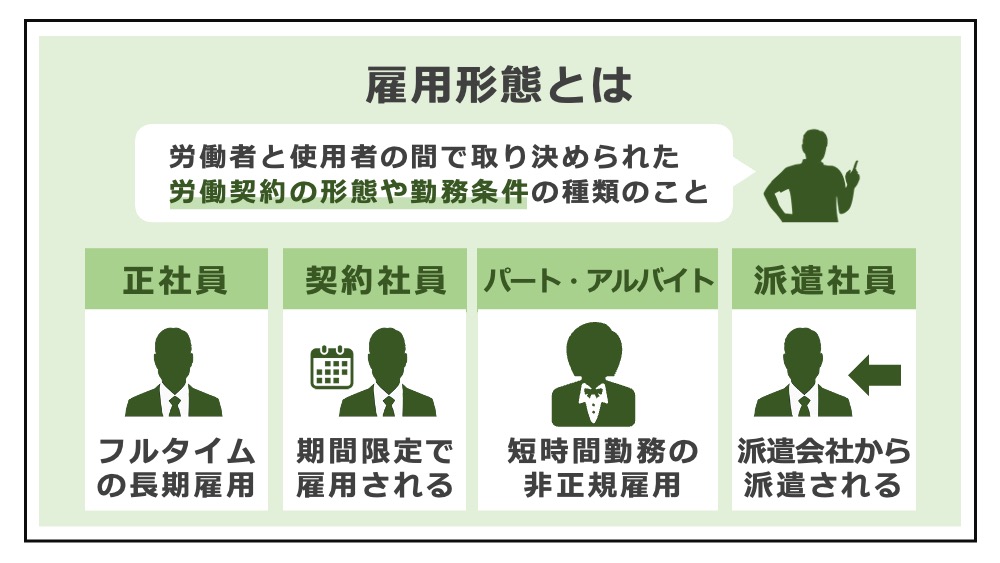

直接雇用する労働者

直接雇用する労働者が、安全配慮義務が適用される人の範囲に含まれることに異論はありません。常時雇用されて中核的な業務を担う正社員は特に、職場に長時間滞在するのが前提となるので、企業にはその安全と健康を確保する重大な責任があります。

管理監督者(労働基準法41条2号)には労働時間等の規定が適用されないものの、健康と安全を守るべき必要性は変わりません。そのため、残業代が支払われない場合でも安全配慮義務は適用され、労働時間の把握などをして働きすぎを防ぐ必要があります。

また、安全と健康を保護する必要性は雇用形態で差がなく、契約社員やアルバイト、パートといった非正規社員もまた安全配慮義務の対象範囲に含まれます。公務員も、国家公務員であれば国に、地方公務員であれば地方公共団体に安全配慮義務違反の責任を追及できます。

「名ばかり管理職の違法性」の解説

派遣社員

派遣社員は、派遣元に雇用され、派遣先で就労しています。そのため、派遣先に直接雇用されるわけではありませんが、派遣元と派遣先の双方に安全配慮義務が生じます。これは、実際に働く派遣先の職場の環境やその安全は、派遣先がコントロールすべきだからです。

したがって、派遣社員は、派遣元、派遣先のそれぞれに危険を避けるために実施できた措置を主張し、安全配慮義務違反の責任を追及できます。ただし、追及できる責任はコントロールできるリスクの範囲に限られるため、役割分担に応じて次のように考えます。

- 派遣元に対する責任追及

派遣社員の採用、基本的な教育・訓練、担当者が相談を受けた派遣元の問題点など - 派遣先に対する責任追及

派遣先における具体的な作業環境、労働時間管理、ハラスメント被害など

「派遣社員の残業代」の解説

海外派遣者

海外派遣者は、特別加入制度を利用しない限り労災の対象外です(なお「海外出張」と評価される場合は労災が適用されます)。しかし、それでもなお安全配慮義務の対象となります。むしろ、海外での就労は国内よりも危険が多く、海外の危険な地域に行かせること自体が安全配慮義務違反となるケースもあります。

「違法な異動命令を拒否する方法」の解説

業務委託のフリーランス・個人事業主

業務委託契約に基づいて作業をする外部業者もまた、安全が確保された作業場所を提供されるべきです。そのため、業務委託のフリーランスや個人事業主に対しても、少なくとも安全対策を講じる義務があります(なお、業務委託や請負には逐一の作業指示は不適切であり、労働時間把握による健康管理をすべき責任まではありません)。

業務委託のフリーランスや個人事業主のなかには、一社専属で他に仕事がなく、逐一の業務指示を受けるなど、実質的には雇用される労働者と同視できるケースがあります。この場合、労働者としての保護を受けるべきであり、なおさら安全配慮義務は当然に適用されます。

業務提携先の従業員でも、社内で仕事をする限りにおいて、少なくとも安全管理の責任を負います。なお、重層的な請負関係にある建設業の例などでは、現場の安全管理を行う元請け業者が、下請けの社員にも安全配慮義務を負うケースがあります。

「個人事業主の解雇」の解説

インターンシップ生・実習生

インターンシップ生や実習生のなかには、無給であったり低賃金であったりなど、通常の雇用とは異なる性質を有する人もいます。しかし、安全と健康が守られるべきことは他の労働者と変わらず、当然に安全配慮義務によって保護される対象です。

「無給インターンの違法性」の解説

訪問者

以上は、働くことに対する安全配慮義務の範囲についての解説でした。働くためでなくても、例外的に、企業の施設を訪れた顧客や取引先に対して、安全に過ごせるよう事故防止策を講じる義務が会社にはあります。例えば、建物内の消防設備の整備、緊急避難経路の確保といった例です。

自身が安全配慮義務の対象となるかどうか不安なとき、実際に安全や健康が損なわれてしまう前に、弁護士の無料相談にて疑問を解消するのがおすすめです。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

安全配慮義務を遵守するために企業が講じるべき対策

安全配慮義務のなかには様々なものが含まれており、企業が義務を遵守するには具体的には数多くの対策を講じる必要があります。以下の対策はいずれも、安全配慮義務を守るために企業側で検討すべき内容ですが、労働者もまた、どのような行為が義務違反に該当するかを具体的な事例を通じて知ることが、法的な責任を追及するのに役立ちます。

なお、いずれの措置も継続的な実施が重要です。

完璧な対策はなく、労働者からのフィードバックを受けて職場環境の改善に役立てたり、定期的にリスクを分析して新たな危険に備えたりといった努力も重要です。

物理的な安全策による事故の回避

安全配慮義務違反の典型例に、物理的な危険による事故の例があります。事故そのものは偶発的でも、事前に安全管理をしなかった会社に責任が認められるケースもあります。

具体的には、機械や装置を安全に保ち、定期的に点検し整備すること、清掃を定期的に行うこと、化学物質や危険物の扱いに注意し、必要な保管場所やマニュアルを社員に周知することといった対策です。なお、裁判例で必要とされた措置についても参考にしてください。

車両の運転上の過失による事故で、同乗した社員が死亡した事案は、次の義務があることを認定した(陸上自衛隊事件:最高裁昭和58年5月27日判決)。

- 車両整備を十分に行うべきこと

- 車両運転者に十分な技能をもつ者を選任すべきこと

- 車両運転に必要な安全上の注意を与えること

社員寮の火事で労働者が死亡したケースで、次の事実が安全配慮義務違反と認定された(京都地裁昭和58年1月31日判決)。

- 社員の注意力が著しく劣ることを認識しながら、火災の現場の出口から外に出ることを指示し、出口の方向へ向かうことを確認したのみで、安全な場所に誘導しなかったこと

- 火災現場からの退去後も、社員の安全確認のため現場を再度調査するなどの措置を取らなかったこと

災害の対策

天災のような偶発的な事象は、人のコントロールできるものではないですが、災害対策を万全にし、いざ災害が生じたときに社員の健康と安全を守るのは企業の責務です。被害を最小限に抑える努力を尽くさないと安全配慮義務違反となり得ます。

具体的には、避難訓練を実施し、緊急時の対応マニュアルを準備するといった非常事態に備えた安全確保が重要です。安全配慮義務違反を認定した次の裁判例が参考になります。

東日本大震災の後、自動車教習所で働く社員が津波で死亡した事案で、次の事実が安全配慮義務違反とされた(仙台地裁平成27年1月13日判決)。

- 消防車の津波警報により教習所に津波が襲来することを予見しながら、教習生らと一緒に送迎バスなどで避難させる、または職員各人において避難させるなどの措置をとらなかったこと

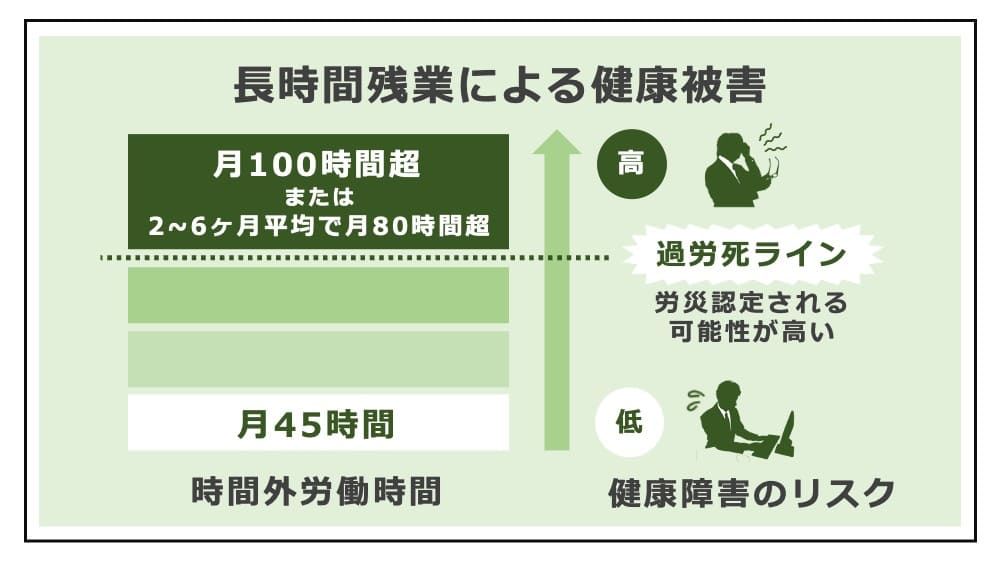

長時間労働の抑止

労働時間が長すぎると、社員に過剰なストレスを与えることとなり、うつ病や適応障害といった精神疾患を発症するおそれがあります。そのため、労働時間を把握し、管理することは会社の義務であり、長時間労働による被害は、安全配慮義務違反が認定される典型例です。「労働時間」とは使用者の指揮命令下に置かれる時間なので、労働時間の長短は会社がコントロールできます。

講ずべき措置としては、労働時間を正確に記録し、長時間労働にならないよう監督すること、適切な休憩時間と休日を確保すること、有給休暇の取得を推奨して従業員のリフレッシュを図ることといったものが挙げられます。

月80時間を超える残業は「過労死ライン」と呼ばれ、これを超えて働かせると、その後の健康被害や死亡について業務に起因するものと認められ、労災認定されやすくなります。義務違反を認定した次の裁判例もご参照ください。

月80時間を超える時間外労働のある事案で、次の事実を安全配慮義務違反と認めた裁判例(東京地裁平成28年5月30日判決、長崎地裁大村支部令和元年9月26日判決など)。

- 36協定が正しく締結されていなかったこと

- 労働時間を正しく管理、把握していなかったこと

- タイムカードの打刻などから知れる労働状況に注意を払わなかったこと

- 事実関係を調査して改善措置を取らなかったこと

「長時間労働の問題点と対策」の解説

過重労働の防止

勤務時間が長過ぎるケースだけでなく、労働による負荷が大きいときも過重労働を防止する義務が会社にはあります。

具体的には、定期健康診断の実施による早期発見に始まり、ストレスチェックやカウンセラー、産業医や安全衛生管理者の設置、メンタルヘルスの対策といった措置がこれに該当します。

過重労働による脳・心臓疾患について次のような点に安全配慮義務違反を認定した裁判例は数多く存在する(岡山地裁倉敷支部平成10年2月23日判決、東京高裁平成11年7月28日判決、福岡高裁平成19年10月25日判決、名古屋高裁平成20年9月17日判決など)。

- 健康診断や実態調査などによって、労働者の健康状態や労働の実態を把握していなかったこと

- 業務の軽減など適切な措置を講じなかったこと

- 仕事の量や締切を適切に設定しなかったこと

造園業の社員が熱中症で死亡した事案で、次の事実を安全配慮義務違反と認めた(大阪高裁平成28年1月21日判決)。

- 具合が悪くなったことを認識した後も、労働者の状態を確認しなかったこと

- 高温環境を脱するために適切な場所での休養させなかったこと

- そのまま労働者を現場に放置したこと

- 心肺停止状態まで救急車を呼ぶ措置を取らなかったこと

「過労死について弁護士に相談する方法」の解説

ハラスメントやいじめの防止

ハラスメントやいじめによる被害があると、安全配慮義務違反が認定される可能性があります。セクハラやパワハラ、職場いじめが起こらないよう対策を講じる義務が会社にはあるからです。

具体的には、明確なハラスメント防止ポリシーを策定して従業員に周知徹底し、定期的な研修や教育を実施するなどしてハラスメントの早期発見に努めます。また、労働施策総合推進法は、パワハラ防止のための相談窓口を設置する義務を会社に課しています。

第三者の故意による行為への対策

必ずしも会社やその社員の行為がなくとも、安全配慮義務違反を認める例もあります。それが、第三者の故意による行為によって被害を負ったケースです。社外の第三者の故意による行為は、事故や災害と同じく会社のコントロール外ではありますが、それでもなお労働者の安全を守るために一定の義務を負います。具体的に、どのような安全策があるかは、次の裁判例を参考にしてください。

宿直中の労働者が強盗に殺害された事案で、次の安全配慮義務を認定した(最高裁昭和59年4月10日判決)。

- 盗賊の侵入を防止する物的施設を十分に施さなかったこと

- 宿直員の安全教育を行わなかったこと

作業環境の改善、職業病の防止など

作業環境を改善することも、安全配慮義務の一環です。劣悪な環境下で仕事を続けると、心身に不調をきたすおそれがあるためです。業務の継続による身体的な障害を「職業病」と呼ぶことがありますが、「仕事だから仕方ない」とあきらめるのではなく、会社には支障を緩和すべき義務があることを理解しなければなりません。

具体的には、空調や換気、照明を適切に保つことで作業環境を快適にし、労働者の疲労を軽減する必要があります。業務内容によっては、必要に応じた防音対策、振動対策を講じて、社員の健康被害を防がなければなりません。このような物理的な安全策については古くから多くの裁判例において安全配慮義務違反が認定されています。

粉じん作業によりじん肺に罹患した事案で、次の事実を安全配慮義務違反と認めた裁判例(東京高裁平成4年7月17日判決)。

- 粉じんの発生を防止しなかったこと

- 粉じんが発生しているのにその除去や飛散をしなかったこと

- 適切な労働時間を設定して有害粉じんの人体への吸入を抑止しなかったこと

- 防じんマスクを支給しなかったこと

- じん肺に関する教育を行わなかったこと

- 作業時間を短縮したり職種転換したりして、重症化を阻止しなかったこと

石綿暴露作業による健康被害が争われた裁判例も、次の事実を安全配慮義務違反と認めた(東京高裁平成17年4月27日判決、札幌高裁平成20年8月29日判決など)。

- 石綿が使用された箇所を把握していなかったこと

- 石綿粉じんの飛散を防止・抑制しなかったこと

- 防じんマスク等の保護具を支給しなかったこと

- 健康被害防止のために安全教育を実施しなかったこと

- 健康被害を早期に発見するために健康診断を実施しなかったこと

「労働問題の種類と解決策」の解説

安全配慮義務違反が起こったときの労働者側の対処法

安全配慮義務違反が発生した場合、労働者は適切な対処を取ることで自身の権利を守り、適切な補償を受けるようにしなければなりません。次に、労働者が取るべき具体的な手順を解説します。

事故や違反の状況を把握する

まず、安全配慮義務の履行が適切ではないと疑われる事態が生じたら、その事故や違反の状況を確認し、証拠を収集します。具体的な日時、場所、状況を記録して、上司や管理部門に報告し、対応するように求めましょう。また、必要に応じて、事実関係をまとめた報告書を作成します。

安全配慮義務を果たしていなかった会社は、証拠の保全を怠る可能性があるため、労働者側においても次の証拠を集めておいてください。

- 事故現場の写真や録画、監視カメラの映像

- 事故に関する報告書

- 事故直後の対応の分かるメールやチャットのやり取り

- 目撃者の証言

- 事故や違反による被害を示す診断書や医療記録

十分な証拠は、後の損害賠償請求だけでなく、刑事告訴や労災申請の際にも役立ちます。

労働基準監督署に申告する

労災事故について適切に対応する会社であれば、事業主から労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告書」を提出することで報告がされるはずです。しかし、労災隠しをする悪質な会社では、適切な報告はされず、行政機関の監督を受けられないおそれがあります。

労働基準監督署は労働条件や安全衛生についての労働問題を扱う行政機関です。そのため、安全配慮義務違反の通報先として、労働基準監督署に申告し、対応を求めるのが最適です。企業側に法違反があるときは、労基署は立入検査をし、助言指導、是正勧告といった手段によって違反を是正するよう働きかけます。また、悪質な場合は告訴・告発をして刑事罰を科してもらえるよう働きかける手も有効です。

「労働基準監督署への通報」「労基署が動かないときの対処法」の解説

弁護士に相談する

安全配慮義務違反が発生した場合、弁護士に相談することは非常に重要です。

弁護士は専門的な法律知識を有しており、労働者の権利を守るためのアドバイスを提供してくれます。また、依頼した場合は、後述の交渉や裁判の手続きについて労働者に代わってサポートできます。安全配慮義務違反についての法律相談は、労働問題のなかでも「労災」に精通した経験豊富な弁護士を選ぶ必要があります。

「労災について無料相談する方法」の解説

損害賠償請求して交渉する

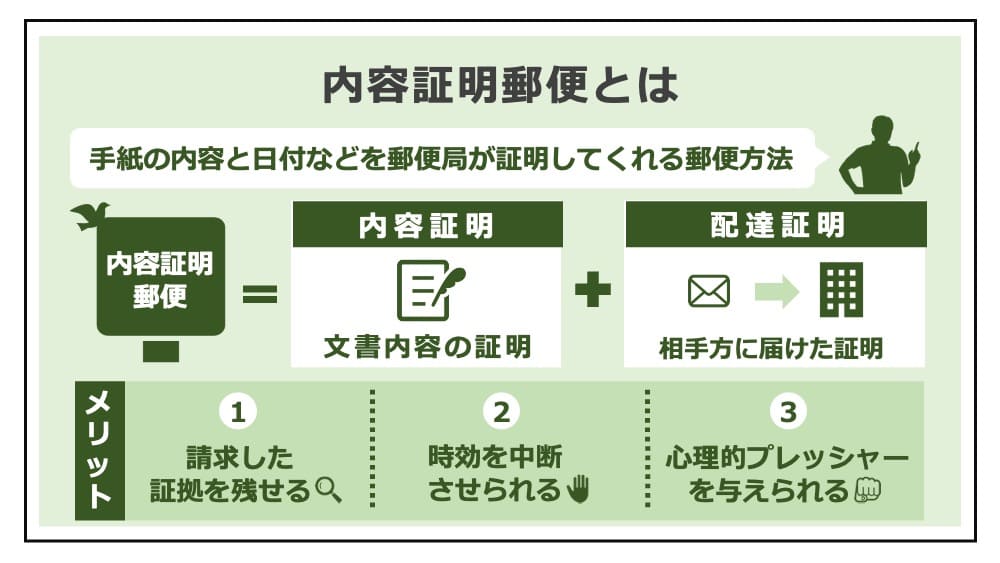

安全配慮義務違反を理由にして損害賠償を請求するとき、まずは会社側に請求の意思を示して交渉します。最初の請求は、内容証明を送付する方法によって行うのが通例です。内容証明なら、送付した事実と書面の内容を証拠に残すことができます。また、弁護士名義の内容証明ならば、大きなプレッシャーを与え、会社に対して問題の深刻さを伝える効果もあります。

示談が成立した場合には、合意書や示談書を作成して支払内容を記録に残し、その内容に従って企業からの補償を受け取ります。

裁判手続きで争う

示談が成立せず、交渉が決裂する場合には、裁判手続きで争います。安全配慮義務違反について訴えたい場合、利用できる主な手続きは、労働審判と訴訟の2つです。

労働審判には、労使の紛争を迅速かつ柔軟に解決できるメリットがありますが、安全配慮義務違反が死亡事故を招くなどの重要性の高いケースは、訴訟手続きでしっかりと決着を付けるのに向いています。また、多数の証人の出頭を要するケースや、安全管理、衛生管理についてあるべき義務を証明するために専門家の協力を要するなどの複雑なケースは、簡易な制度である労働審判には向きません。

「労働審判の流れと有利に進めるポイント」の解説

再発防止と労働環境の改善を求める

労働者側の対処法の最後に、再発防止と労働環境の改善を求めておいてください。

安全配慮義務が誠実に履行されず被害を受けたとしても、その後も会社に勤務し続けるケースも少なくありません。このとき、会社が義務違反を認識せず、再発防止策を講じていないと、同様の事故や違反が再度起こり、更に損害を負うことにもなりかねません。

継続的に改善要求を続けるには、弁護士からしつこく警告書を送る方法のほか、労働組合に加入している場合は、組合のサポートを受けて団体交渉を申し入れるのも有効な手段です。

「退職したらやることの順番」の解説

安全配慮義務違反の損害賠償を請求するときのポイント

最後に、安全配慮義務違反で損害賠償請求をするとき、注意すべきポイントを解説します。

安全配慮義務が適切に履行されなかったときに、損害賠償請求は、被害者となった労働者が企業の責任を追及すると共に、被害を回復し、再発の防止を求めるための最も重要な手段です。

損害賠償請求の時効に注意する

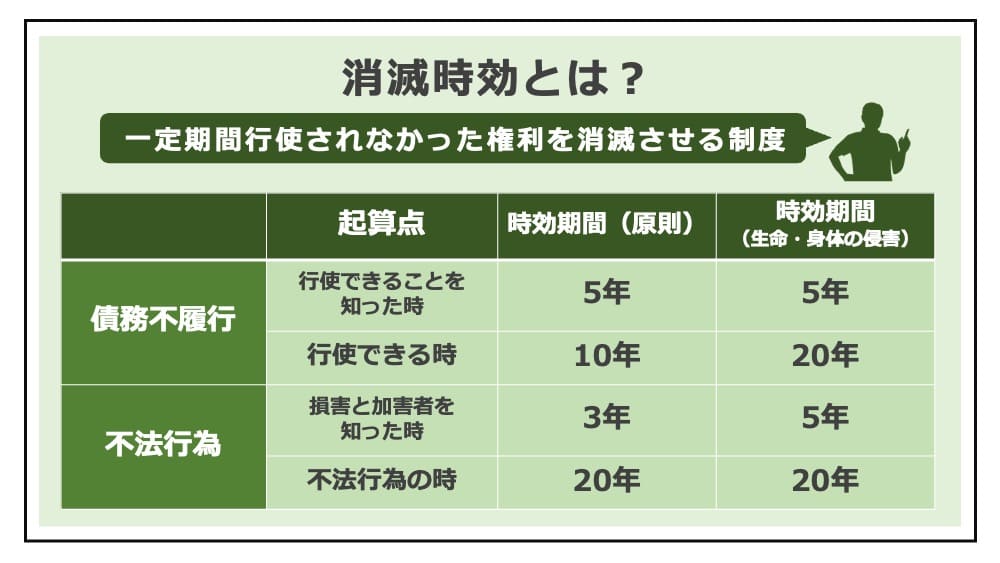

まず、安全配慮義務違反の損害賠償請求には時効(消滅時効)があります。

安全配慮義務違反の民事責任には労働契約違反を理由とする債務不履行(民法415条)と不法行為の使用者責任(民法715条)の2つがあると「安全配慮義務違反の責任」で前述しましたが、それぞれの時効期間は次の通りです。

- 債務不履行の時効

債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年(生命・身体の侵害の場合は20年)(民法166条1項、167条) - 不法行為の時効

損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害の場合は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)

時効を過ぎると請求権が消滅してしまうため、被害を放置せず速やかに対応すべきです。

なお、消滅時効は、2020年4月に施行された民法改正で大幅に変更されており、2020年3月31日以前の行為については改正前の時効(債務不履行の場合には10年、不法行為の場合には損害及び加害者を知った時から3年)が適用されます。

「残業代請求の時効」「不当解雇の時効」「セクハラの時効」の解説

企業の過失を証明する必要がある

安全配慮義務違反の損害賠償請求を裁判所で認めてもらうには、企業が安全配慮義務を怠った過失があることを証明しなければなりません。そして、労働者側にとって、この証明のハードルは非常に高いことが多いです。

過失を証明するには、「安全配慮義務を遵守するために企業が講じるべき対策」をよく理解し、適切な対策を講じなかったことを、証拠によって具体的に示す必要があります。そして、義務違反というには、危険の発生を予見できる必要があり、対策を講じれば危険を避けられた必要があります。予想もできない危険の責任を負わせるのは酷だと考えられるからです。

なお、労働者の生命と健康という重要な権利を守るために、予見可能性の程度は、完全に結果を予測できなくてもよく、安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧で足りるとするのが裁判例です(福岡高裁平成元年3月31日判決)。

「裁判で勝つ方法」の解説

労働者の過失割合を考慮する

企業側に安全配慮義務違反があるとしても、労働者側にも落ち度がある場合には、過失総裁によって賠償額が減額されてしまうケースがあります。労働者の生活態度が悪かったり、治療を怠っていたりといった過失があると、労使間の過失割合によって責任の分担が決められるからです。

例えば、趣味による睡眠不足を理由に3割の過失相殺を認めた裁判例(東京高裁平成24年3月22日判決)、事前申告せずに兼業で働き続けた結果うつ病を発症したケースで安全配慮義務違反を否定した裁判例(大阪地裁令和3年10月28日判決)などがあります。

一方で、労働者の性格や個性の範囲に留まるものは過失ではなく、通常想定される範囲内なら過失相殺の対象とはなりません(最高裁平成12年3月24日判決)。また、病気に関する情報はプライバシーに属するため、体調不良や心身の不調を申告しなかっただけで労働者の過失とはされません。

「労働者の自己保健義務」の解説

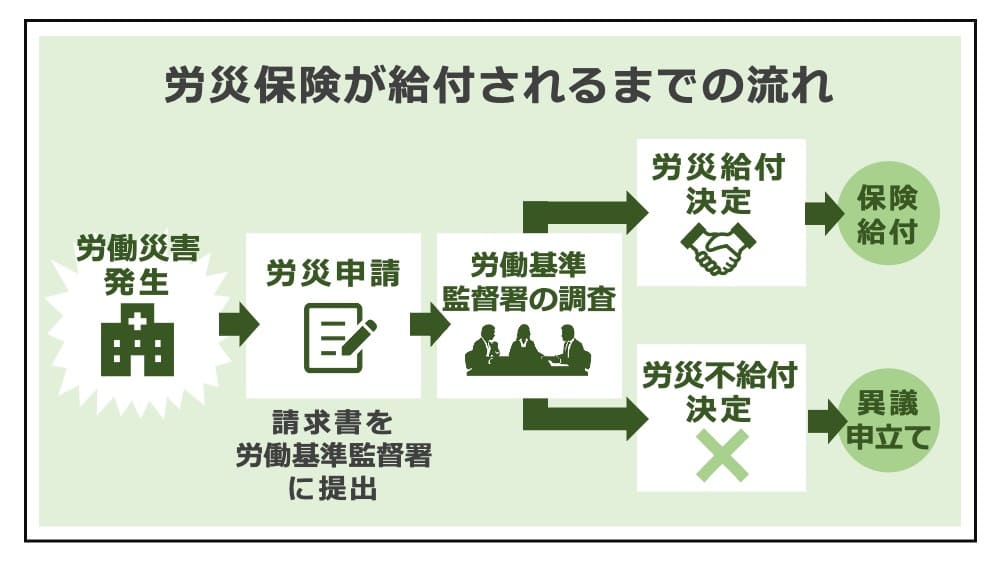

労災の申請を並行して行う

業務中ないし通院中の負傷、疾病については、労災の認定を受けることができます。そして、労働災害であれば、労災保険から一定の給付を受けることができ、これによってカバーされた損害は、安全配慮義務違反を理由として請求できる損害額から控除されます。

労災と安全配慮義務違反の基準は同じではないものの、安全配慮義務違反の損害賠償請求についての裁判例では、労災認定の基準が大いに参考にされます。

労災保険による給付と、安全配慮義務違反による損害賠償は、いずれも労働者の救済を目的としますが、損害の填補が重複することがあり、その場合は法律によって相互調整が図られています。

具体的には、会社が労働基準法上の災害補償をした場合は、その価額の限度において民事損害賠償責任を免れると定められ、労災保険による給付も同様に解釈されています(労働基準法84条2項)。

なお、労災保険でカバーされない一部の積極損害(付添監護費、交通費など)、精神的損害に対する慰謝料などは、労災だったとしても並行して安全配慮義務違反を理由に請求する必要があります。

「労災の条件と手続き」の解説

まとめ

今回は、安全配慮義務の意味と具体例、違反時の損害賠償請求について解説しました。

安全配慮義務は、労働者の健康、職場環境の安全を確保するのに必須のものであり、定義や範囲、違反時の対応についてよく理解しておく必要があります。労働者側においては特に、安全配慮義務違反の犠牲になってしまったとき、会社に損害賠償を請求することで対処すべきです。

労使の関係は、継続的で、かつ、密接な関係です。労働者にとって職場で過ごす時間は人生の大部分を占めるので、十分な安全が確保されなければ大きな損害をもたらす危険があります。

勤務先が安全配慮義務に違反している可能性がある場合は、法律や裁判例の知識を理解して対応するようにしてください。身の安全を守るために不安がある方は、速やかに弁護士に相談ください。

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】