個人事業主は、独立して仕事をする分だけ、労働者より保護が小さいとされます。

しかし、いきなり仕事をキャンセルされれば、個人事業主といえども困るのは当然。

個人事業主は「フリーランス」、「業務委託」と呼ばれるほか、「外注」ともいわれます。

自由な反面、不安定な立場におかれやすく、リスクへの対応力が低くなりがち。

不況のあおりをうけると、真っ先にコスト削減の対象となるのが、外注費です。

相談者

相談者内製化したいからもう仕事を頼めないと突然いわれた

相談者

相談者労働者は解雇できないので業務委託にしろといわれた

労働者の解雇のハードルが高いのはよく知られています。

会社としては、解雇よりも、個人事業主にやめてもらおうとします。

しかし、個人事業主といえど、自由を楽しめるほど力ある人ばかりではありません。

個人事業主のなかには、下請けいじめを受けながらなんとか食いつなぎ、一社専属で頼りきり、実質はその会社の社員と変わらない状態の人も珍しくありません。

今回は、業務委託を突然解除されてしまったときに、個人事業主が解雇を争う方法と、いきなりクビにされてしまったときの対策について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 個人事業主でも、実質が労働者なら、解雇は違法

- 個人事業主の実質が労働者のとき、いきなりクビにされたら解雇の撤回を求め、争う

- 個人事業主であるフリーランスの仕事をキャンセルされたら、損害賠償請求できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【退職勧奨への対応】

【不当解雇の相談】

個人事業主の解雇とは

個人事業主とは、個人として事業を営み、独立した立場で仕事を受ける人のことです。

個人事業主は、一般に、フリーランス、外注と呼ぶこともあります。

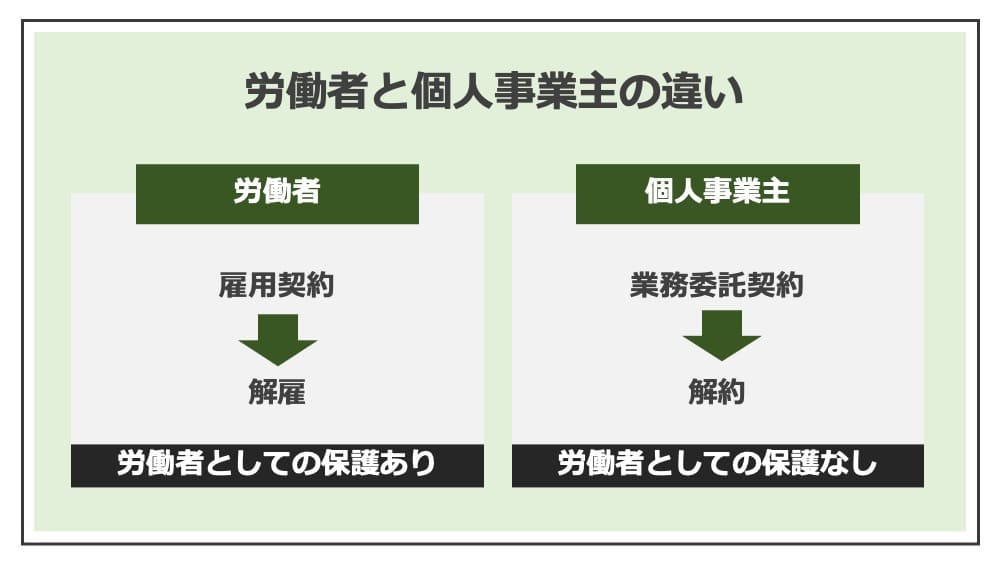

会社に雇われて働く労働者が「雇用契約」を結んでいるのに対して、会社とは独立した存在である個人事業主は、会社との間で「業務委託契約」ないし「委任契約」、「請負契約」を結んで仕事をもらいます。

このとき、これ以上頼まないと決めた会社から、個人事業主の契約が切られてしまうケースがあります。

個人事業主側からみたら、突然仕事を打ち切られれば、それは解雇、すなわち、クビと同じだと感じることもあるでしょうが、法的な性質は、解雇とは異なります。

そもそも「解雇」とは、労働契約を、会社の都合で一方的に解約すること。

これに対し、個人事業主の仕事を打ち切るのは、解雇ではなく「業務委託契約の解除」です。

解雇の基礎知識は、次に詳しく解説します。

実質が「雇用」なら、個人事業主でも不当解雇を争える

形式的には個人事業主のフリーランスでも、実質は労働者だと評価されることがあります。

このとき、形式よりも、実質が重視されます。

つまり、実質が労働者ならば、個人事業主だったとしても、労働法の保護を受けられるのです。

そこで、どんな場合に、個人事業主が解雇を争えるのかを解説します。

個人事業主が、実質は労働者と評価されるための基準

労働基準法では、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」(労働基準法9条1号)と定められます。

そして、これにしたがった裁判例では、労働者にあたるかどうかは「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」という基準で判断されています。

総合的な判断となりますが、考慮される事情には次のものがあります。

| 労働者 | 個人事業主 | |

|---|---|---|

| 指揮命令 | 会社の指揮命令下 | 個別の指揮命令なし |

| 諾否の自由 | 業務命令を拒否できない | 仕事を断るのも自由 |

| 拘束の有無 | 職場、労働時間は会社が指示する | 時間・場所の拘束はない |

| 事業者性 | 業務に要する備品は会社負担 | 業務に要する備品は事業主負担 |

| 社会保険・労働保険 | 加入義務あり | 加入義務なし |

次のような個人事業主は、労働者としての保護を受けられる可能性があります。

- 1つの会社の仕事しかしていない個人事業主

- 毎日オフィスに出社し、決まった仕事をしている個人事業主

- 会社の保険に加入している個人事業主

- 会社より弱い立場にあり、社長の言うなりの個人事業主

個人事業主が、実質は労働者ならクビは違法

これらの基準で判断したうえで、個人事業主だが、実質は労働者だというとき、業務委託契約の解約は、解雇、つまり、クビと同じことだといえます。

このとき、労働者の解雇と同じく解雇権濫用法理の保護を受けられるため、解雇が違法となるケースがあります。

したがって、個人事業主のクビ、仕事のキャンセルでも、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないなら、不当解雇となり、違法、無効です。

不当解雇は許されませんから、撤回を求め、仕事を続けることができます。

「労働者にあたるかどうか」の判断は、形式より実質重視。ということは、契約書の題名が「業務委託契約書」として結ばされていても、その働き方が、会社のいうことにしたがわざるをえないような状況ならば、労働者といってよいでしょう。

会社から、無理やり個人事業主扱いされていても、あきらめる必要はありません。

いきなり仕事をキャンセルされた個人事業主がすべき対応

個人事業主として独立性が担保されており、労働者の解雇とは同視できないときにも、無策ではいけません。

そこで次に、いきなり仕事をキャンセルされた個人事業主がすべき対応を解説します。

個人事業主であるフリーランスに、仕事を外注している会社にとっては、その外注費は、まっさきに削減の対象としやすい費用だといえます。

経営状況が悪化したり、業績が低下したとき、外注費の見直しが図られます。

業務拡大のための「広告費」などの場合、特にそうです。

個人事業主であり、労働者でないとしても、保護がまったくないわけではありません。

個人事業主といえども、いきなり業務委託を解約するのが違法となる場合もあります。

業務委託を解約する根拠を確認する

個人事業主であるフリーランスへの発注は、法的には「委任契約(ないし準委任契約)」もしくは「請負契約」。

一般に、「業務委託契約」ということもあります。

このとき、委任契約書、請負契約書、業務委託契約書などの書面を交わしているなら、仕事のキャンセルについてのルールもまた、契約書に書かれるのが通例です。

突然に業務委託を解約されてしまったら、まずは契約書を確認してください。

その上で、解約をした発注者に、理由を問いただします。

理由によっては、許されてしまうものもありますが、実際には建前上の理由であり、本音は「やる気がなくなった」、「思っていたのと違った」といった自分勝手な理由のこともあるからです。

個人事業主のなかには、契約書を作らずに仕事をしてしまったいる方もいます。

このとき、キャンセルのルールについて明文化されておらず、口約束になっており、証拠が存在しません。

しかし、口約束でも契約は成立します。

そのため、契約条件がどんなものかは、契約内容を示すメールやLINE、チャットなどの証拠資料を参考に判断することとなります。

働いた分の報酬を請求する

業務委託を突然解約されても、そこまで働いた分の報酬は請求できます。

個人事業主としてサービス提供をしていたなら、すでに提供した分は自信もって請求しましょう。

民法のルールでは、債務不履行が発注者の責任のときはもちろん、どちらの責任でもないときでも、「金銭債務は不可抗力をもって抗弁とすることができない」(民法419条3項)とされており、少なくともサービス提供した分の報酬が請求できることに争いはありません。

給料が未払となったときの請求方法は、次の解説をご覧ください。

キャンセル料・違約金を請求する

契約書に、キャンセル料や違約金の定めがあるときは、請求するようにします。

このとき、契約書の要件を満たすかどうか、その解約理由などを相手に確認しながら検討してください。

- 「売上が低下したからしかたない」

- 「外注費が払えないのに、違約金など払えるはずない」

- 「業績が回復したら再発注するから、今回は勘弁してほしい」

といった言い訳をよく聞きますが、請求に遠慮はいりません。

仕事を切られて苦しい立場なのは、あなたのほうなのですから。

不可抗力条項があり、「不可抗力によるキャンセルなら違約金は生じない」と定められる例もあります。

しかし、どんなケースが「不可抗力」にあたるかは、限定的に考えられています。

少なくとも、契約を継続することができない理由が、契約当事者にとってコントロールできないもので、予想外のものでなければ、不可抗力とはいえません。

弱い立場の個人事業主を守るため、コロナ禍に起因する解約でも慎重な配慮を要する旨、通達が出ています。

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと

・個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと

令和2年3月10日20200309経第1号、厚生労働省発雇均0310第4号、公取企第25号

仕事のキャンセルで損失が出たら、損害賠償を請求する

仕事をキャンセルされてしまったフリーランス、個人事業主として、解約そのものは仕方ないとしても、大きな損失を負ってしまうケースもあります。

このとき、個人事業主が負担する必要のない損失もあります。

仕事のキャンセルが原因で損失が出たとき、損害賠償を請求できるケースがあります。

民法では、委任契約を解約することで、委任された側に損害が生じたときには、賠償責任を負うことが定められているからです(民法651条2項)。

民法651条(委任の解除)

1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

①相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

民法(e-Gov法令検索)

民法の条文にしたがえば、突然仕事をキャンセルされた個人事業主が損害賠償請求できるのは、

- 個人事業主にとって、不利な時期に解約されたケース

- 個人事業主自身の利益をも目的として委任契約していたケース

の2つの場合です。

不利な時期のキャンセルだといえる典型例は、仕事当日のドタキャン、通告なしのいきなりのクビ、長期の契約を前提として準備をしていた、といったケースがあてはまります。

なお、逆に、仕事をバックレたときは、個人事業主・フリーランス側の責任にもなります。

このとき、バックレを理由に、発注者から損害賠償請求されるおそれがあります。

会社をバックレるリスクは、次に解説します。

契約条件の変更を申し出る

最後に、仕事をキャンセルされて収入が一切なくなるよりは、契約条件を変更しても続けたほうがましだという場合には、個人事業主側から、契約条件の変更を申し出る手もあります。

ただ、会社の言うなりになると値引きだけになるおそれがあるので、契約条件の変更は最後の手段です。

フリーランス・個人事業主が契約条件を変更するとき、変更後の報酬額や支払期限など、新たな取引条件は、必ず契約書にして、証拠化しておいてください。

せっかく契約条件を変更しても、その後の報酬が払われなければ本末転倒です。

少しでも損を減らすためには、単なる値引きで「貧乏暇なし」を加速するのはおすすめしません。

サービスの拡充、アップグレードの無償化、報酬の支払い猶予といった、個人事業主側にとっても損が少なく、良質なサービス提供のできる代替案を検討するのが、生き残りの手助けとなります。

労働者だと、一方的な不利益変更は許されません。

個人事業主でも、実質は労働者ならば、会社側からの不利益変更は制限されます。

まとめ

今回は、個人事業主が、仕事をキャンセルしたときの対応を解説しました。

個人事業主といえど、突然仕事をとりやめにされれば、解雇として争えるケースもあります。

不況や業績不振など、さまざまな理由で切られやすいフリーランスの仕事ですが、大きな損失を負ったとき、発注者である会社にその責任をとってもらいましょう。

仕事がなくなって困るのは、労働者でも個人事業主でも同じことです。

最近では、個人事業主として自由な働き方を重視する人も多いもの。

会社のなかには、労働者を雇わず、個人事業主の集団として運営しているところもありますが、不安定な地位に置かれ、軽視されがちなので注意が必要です。

- 個人事業主でも、実質が労働者なら、解雇は違法

- 個人事業主の実質が労働者のとき、いきなりクビにされたら解雇の撤回を求め、争う

- 個人事業主であるフリーランスの仕事をキャンセルされたら、損害賠償請求できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【退職勧奨への対応】

【不当解雇の相談】