まともな会社に勤めていると、給料の未払いなど想像できないかもしれません。そして、「給料を払わないなら働かない」という人も多いでしょう。しかし、ブラック企業では、想定外の労働問題がよく起こります。その結果、働いたのに給料が払われないという事態が生じます。

相談者

相談者少額な計算ミスなので、言い出しづらい

相談者

相談者約束と少し違う。しっかり払ってほしい

今後も働き続けるなら、「給料を払ってほしい」と強くは言いづらいかもしれません。しかし、給料未払いを放置すると、「少しくらい未払いでも仕方ない」と軽く見られ、労働者の保護が欠けた状態が続いてしまいます。証拠がなくなってしまったり、会社が倒産したり、賃金の時効が到来したりすると、その後は給料を払ってもらうことができず、泣き寝入りとなってしまいます。

未払い賃金の請求は、労働の対価として当然のことであり、労働者として正当な権利行使です。後ろめたい気持ちを抱く必要は全くないので、給料未払いで泣き寝入りするのは止めましょう。未払いとなっている給料があるなら、速やかに請求すべきです。

今回は、給料未払いで泣き寝入りしないために労働者が知っておくべき法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 給料の未払いが疑われるとき、まずは理由を確認し、証拠を集める

- 給料の未払いを解消するには、内容証明を送った後、裁判手続きを検討する

- 給料の未払いを弁護士に依頼するとき、弁護士費用を見積もり、採算があうか調べる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

給料未払いで泣き寝入りしてはいけない

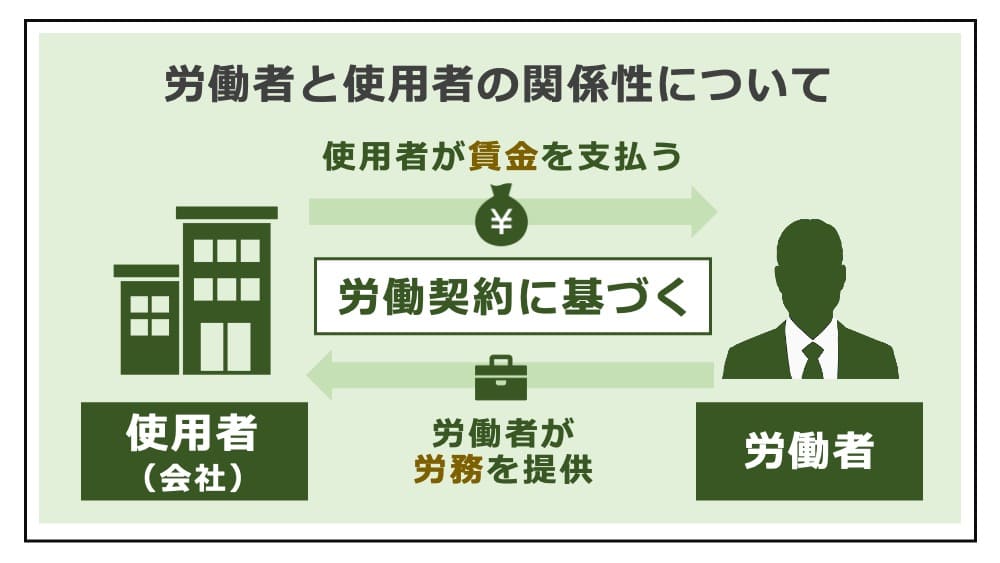

給料の未払いは、雇用契約における約束を破る、非常に悪質な行為であり、決して泣き寝入りしてはいけません。労働関係は、労働者が会社に労務を提供し、会社がこれに対して給料を支払うことによって成り立ちます。そのため、給料は、労働の対価として非常に重要な金銭です。

給料の未払いが労働契約違反なのは当然ですが、単なる約束違反にとどまらず、立派な犯罪行為です。つまり、給料未払いは、刑事罰の対象となる悪質性の高い行為です。具体的には、給料の未払いは、発生した賃金の全額を労働者に払う義務を定める労働基準法24条に違反し、30万円以下の罰金という刑罰に処せられます(労働基準法120条)。給料未払いが「犯罪」なら、給料を払わない社長は「犯罪者」。このことをよく理解し、恐れることなく未払い分を強く請求してください。

「給料未払いで社長を逮捕してもらう方法」の解説

給料は、生活の糧となる非常に大切なお金です。そのため、給料すら未払いにしてしまうのは非常に悪質な行為であり、労働者の保護は必須です。残業代や賞与、退職金といったその他のお金も払われるべきは当然ですが、何をおいても給料が最優先であり、最も手厚く保護されます。

給料の未払いは、労働基準法違反として刑事罰の対象となるため、労働基準監督署の管轄となる労働問題です。そのため、未払いが発覚したときは、労働基準監督署への通報をすれば、逮捕、送検され、最終的には起訴されて前科を付けることができる可能性があります。ただし、労働基準監督署は、未払いの給料を回収してはくれないため、被害回復のためには労働問題に精通した弁護士にも相談しておくのがおすすめです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

給料が未払いとなっている証拠を集めるのが大切

「給料が足りないのでは?」と思うとき、まずは給料が未払いであることを明らかにする必要があります。給料が足りないからといって、無策で救済されるわけではありません。

相手がブラック企業だと「成果が不十分だ」「経営状況が悪く給料を払えない」など、給料を未払いにすべき理由を主張して、強硬に反論してくる例もあります。話し合いで解決できず、労働審判や訴訟などの裁判手続きで請求せざるを得ないなら、証拠の準備は必須です。裁判手続きでは、証拠のない事実は認定されず、無かったものとして扱われ、労働者に不利な判断が下ってしまうからです。

給料未払いの証拠として、労働者が収集すべき資料は、次の3種類に分けられます。

労働契約の内容についての証拠

本来支払われるべき給料の金額は、労働契約、つまり、会社と労働者の間の約束によって決められています。そのため、労働契約の内容についての証拠を準備することで、「いくら支払うことを約束していたのか」という点を証明します。給料の未払い分を正確に請求するには、金額・締め日・支払日の3点を必ず証明するようにしてください。

労働契約の内容についての証拠は、次の3つが最重要です。

- 労働条件通知書

- 雇用契約書

- 就業規則・賃金規程

給料は、労働者にとって最重要の労働条件です。そのため、賃金の金額、計算方法、支払方法、支払日といった項目は、入社時に書面で明示するのが会社の義務とされています(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)。したがって、労働者の手元に証拠がなくて給料の額がわからないといったケースでは、会社に労働基準法違反の違法があることとなります。

なお、労務管理に不備があり、給料の額についての証拠が用意できないときは、次の資料もあわせて考慮し、給料額を明らかにできないか検討してください。以下の資料は、労働契約の内容である給料額を直接証明はできないものの、間接的に未払い額を知る助けとなるからです。

- 採用過程における労働条件の提案を示すもの

例:求人票、内定通知書、採用面接時のメモ - 実際の給料の支払い額を示すもの

例:給料明細、給与口座の通帳のコピー - 使用者からの給与についての約束を示すもの

例:社長とのLINE、やり取りの録音

「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

労働をしたことの証拠

労働契約で、給料が払われるのは、労働者が労務を提供する「対価」だからです。つまり、未払いの給料を請求するには、「いくらの給料を約束していたか」とあわせて、労働者が、労働契約の約束通りに働いていたことの証拠を用意しておく必要があります。逆に、働いていなかったなら給料を払う必要はなくなってしまいます(ノーワークノーペイの原則)。

労働者が、約束にしたがって労働していた証拠には、次のものがあります。

- タイムカード

- 出勤簿

- シフト表

- 業務日誌

- 日報、週報

- 業務報告のメールやチャット

- 業務用PCのログ履歴

これらはいずれも、実労働の証拠として、残業の証拠と共通します。労働していたことを示す最も重要な証拠が、タイムカードです。タイムカードは会社が用意するものなので、始業時刻・終業時刻に打刻されていれば、その間は労働していたことの証拠となるのが原則です。

なお、会社には、労働時間を把握する義務があるため、労務管理に不備があってタイムカードなどの証拠がない場合、会社に法違反があることとなります。「タイムカードが実態と異なる」「もっと短い時間しか働いていなかった」などと反論するならば、どれほどの時間だけ労働していたかについては会社が証明する必要があります。

「タイムカードを開示請求する方法」の解説

給料が未払いとなっている証拠

最後に、給料が未払いになっていることを証明する証拠が必要です。法的にいえば、給料未払いのトラブルにおいては「給料を払ったこと」を会社が証明すべきであり、「給料を払っていないこと」を労働者が証明する責任はありません。とはいえ、労働者側でも、正しい給料が払われてないという証拠を集めるのはさほど難しくはありませんから、必ず用意しておきましょう。

給与が未払いとなっていることの証拠には、次のものがあります。

- 給料明細

- 源泉徴収票

- 給与口座の取引履歴

給料の一部のみ未払いのときは、いくら払われていないのかも確認する必要があります。

なお、給料未払いの証拠を確実に用意するために、現金手渡しで給料をもらう方法はあまりお勧めできません。万が一、現金でしか給料をもらえない会社の場合は、給料支払時のやり取りを録音したり、領収書を発行したりといった方法で証拠を作る努力をしてください。

「給料未払いの相談先」の解説

給料の未払いが生じたら、請求する方法

次に、給料の未払いが生じているとき、請求するための具体的な方法について説明します。未払いの給料の請求は、会社がどれほど強硬に抵抗するかによって解決方法が異なるため、ステップに分けて順番に進めていくのがよいでしょう。

給料の計算間違いでないか確認する

まず、給料が少ないと感じるとき、すぐに会社の悪意を疑わないようにしてください。次のようなミスが原因となっていて、会社に確認すればすぐに払ってもらえるケースもあります。

- 給料の計算が間違っていた

- 人事や経理にミスがあった

- 給料を払ったつもりでいたが、忘れていた

- 振込手続きがうまくできていなかった

事務処理にミスがなかったか、人事部や総務部の担当者にすぐ確認するのがよいでしょう。給料が少なかったり、払われていなかったりすると感情的になる気持ちは理解できますが、あくまで冷静に事実を確認するのが適切です。

「残業代の計算方法」の解説

給料が未払いとなった理由を聞く

次に、給料が未払いとなった理由について、会社に聞くようにします。

未払いが発覚した直後は、まだ会社の意図が明らかではありません。社長に直接請求するなどして、会社の態度を探らなければなりません。「給料の払い忘れだった」「忙しくて間に合わなかった」といったように、違法性が軽微である可能性も残されています。行き違いや誤解がある場合には、話し合えば払ってもらえることもあり、早とちりは禁物です。焦って法的手続きを起こして大事にしてしまうと、会社の反発を招く危険があります。

なお、給料未払いの理由が、給料を減らされたこと、つまり減給にあるときは、その理由も確認しておいてください。同意のない減給は認められないのが基本であり、不当な人事評価を理由とした誤った処遇を受けているおそれもあります。

「減給の違法性」「労働条件の不利益変更」の解説

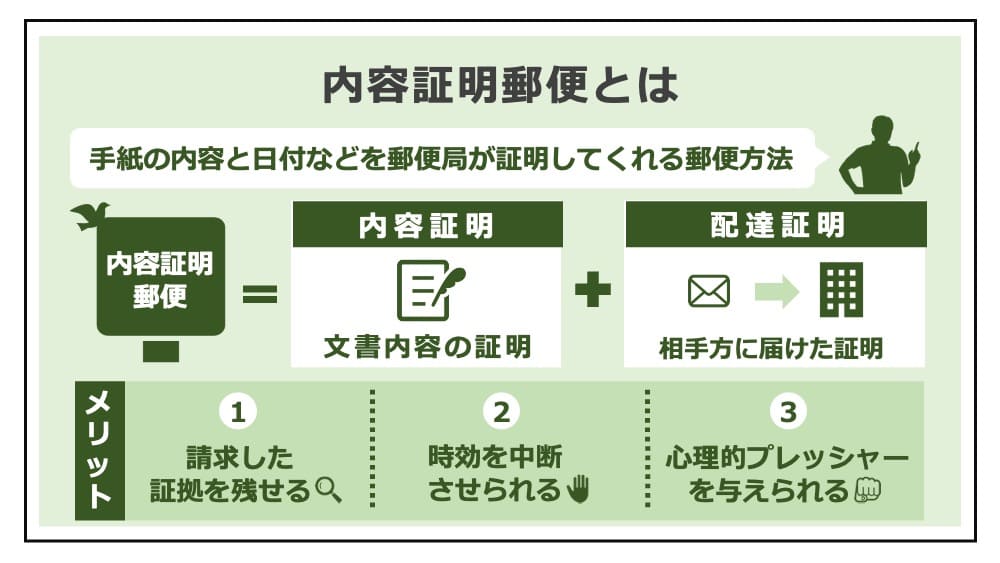

内容証明で給料を請求する

給料の未払いが、会社の責任だと明らかになったら、いよいよ戦う覚悟をしなければなりません。未払い賃金を請求するときは、口頭で請求するだけでなく、書面で行うのがお勧めです。書面で請求すれば、証拠に残すことができると共に、会社に本気度を示してプレッシャーを与えられます。

書面のタイトルは、「賃金支払請求書」などとし、未払いの給料を請求する意思を明らかにします。文例を紹介しますので、参考にしてください。

賃金支払請求書

20XX年XX月XX日

○○株式会社

代表取締役 XXXX殿

貴社の○○部に所属するXXXXと申します。私の本年X月分給料(本年X月X日払い分)について、まだ支払いがなされておりません。生活に必要となる大切なお金なので、速やかにお支払いいただけますよう、強く要求します。

なお、本書面到達から○日経っても、給料が未払いのままであるときは、法的手続きによって請求します。

以上

このとき、将来に裁判手続きで証拠とするために、内容証明を活用するのがお勧めです。内容証明なら、送付日や文書の内容を郵便局が証拠化してくれます。弁護士名義の内容証明なら、更に強いプレッシャーをかけることができ、給料を払ってもらえる可能性を上げることができます。

社長が感情的になって「給料を払いたくない」と思っているだけであれば、法的には払わなければならないことを自覚している可能性もあります。本気度を示して強く請求すれば、「今後、裁判になって大事になってはいけない」と感じ、給料を払ってもらえる可能性があります。

「残業代の請求書の書き方」の解説

裁判手続きで給料を請求する

交渉では、会社が未払いの給料を払ってくれないとき、裁判手続きを利用して請求するしかありません。給料未払いのケースにおいて利用できる裁判手続きには、主に次の6つです(各手続きについては「給料の未払いがあったら利用すべき裁判手続き」で詳しく解説します)。

どの手続きを選ぶべきかについては、会社側の支払い拒否の理由や反論、態度が強硬であるかどうか、未払い給料の金額といった事情に応じて判断する必要があります。各手続きには一長一短あり、メリットとデメリットを比較する必要があります。労働問題のケースでは、労働者保護のために簡易、迅速かつ柔軟な解決を目指す、労働審判を利用するのが有効な場合が多いです。

「残業代を取り戻す方法」の解説

強制執行で財産を差押える

最後に、裁判で勝訴すれば、給料の未払いは解消できるかというと、そうとも限りません。裁判手続きで支払いを命じられてもなお、会社が給料の未払いを続けるときは、強制執行をして財産を差押え、未払い給料を回収するようにしてください。

「残業代請求の強制執行」の解説

給料の未払いがあったら利用すべき裁判手続き

次に、給料未払いがあったとき利用すべき裁判手続きについて解説します。

会社がどうしても給料の未払いをなくしてくれないとき、強制的に払わせるには裁判手続きが必要です。給料の未払いが少額なときほど、泣き寝入りになりがちです。利用できる裁判手続きは複数あり、なかには少額の給料未払いについて自分で活用できる制度もあります。

労働審判

労働審判は、労働者のために作られた制度であり、給料未払いの場面でも、最もよく利用されます。証拠が十分あるケースでは、労働審判は、速やかに未払い給料を払ってもらえる有効な方法です。

労働審判では、原則として3回までの期日で、労使の話し合いによって調停成立を目指します。そして、調停が成立しないときには、裁判所から審判を下してもらえます。労働審判でも証拠が重視されますが、通常訴訟に比べると柔軟な判断をしてもらえる傾向にあります。

「労働審判の流れと注意点」の解説

通常訴訟

話し合いや労働審判では払ってもらえない給料は、通常訴訟で請求します。

勝訴し、判決を得られれば、強制執行して会社の財産を差し押さえることができます。労使の主張に大きな差があるケースでは、通常訴訟でなければ解決できないこともあります。

通常訴訟による給料の請求は、とても強制力のある手段ですが、デメリットもあります。それは、通常訴訟には多くの時間と費用がかかる点です。そして、通常訴訟を進めるには、法律知識が必須であり、弁護士に依頼することが多いので、弁護士費用についても検討しなければなりません。

「裁判で勝つ方法」の解説

仮差押え

訴訟や労働審判で勝っても、お金の全くない会社からは回収できません。最悪のケースでは、会社が倒産すれば未払い給料を払ってもらうことはできず、泣き寝入りとなってしまいます。

給料を払ってもらうため、会社の資産をあらかじめ押さえておくのが、仮差押えの方法です。仮差押えは、緊急のケースで、「仮」に権利を実現するための制度。証拠をもって、未払い給料を裁判所に疎明できれば、会社の不動産や預金口座といった資産を保全することができます。なお、「仮」の手続きであるため、緊急性が高く、保全の必要性のあるケースでしか認められません。

支払督促

支払督促は、簡易裁判所に申し立てることで、支払いを促してもらう制度です。未払いの給料の請求では、会社の所在地を管轄する簡易裁判所で利用することができます。

簡易な手続きで督促してもらえるため、裁判所に行かずに解決でき、通常訴訟よりも、かかる費用が安く済むメリットがあります。一方、会社が異議を申し立てると、通常の訴訟に移行するため、その場合には、訴訟で給料を請求する方法と同じ手間と費用がかかります。

証拠がしっかりとそろっており、訴訟になっても勝訴の可能性の高いケースで、感情的な理由でどうしても払ってもらえないといった事例なら、支払督促が有効です。

少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、簡易裁判所でする訴訟のことであり、1回の審理で判決が下されます。60万円以下という制限がありますが、給料の未払いをスピーディに解決できるメリットは大きいです。

給料未払いのケースでは、例えば1ヶ月分の未払いなど、請求額が少額なこともあるでしょう。少額訴訟なら、手間と費用をできるだけ抑えて請求することができます。簡易な制度なので、弁護士を依頼せずに本人のみでも利用することができます。

ただし、少額訴訟を利用するには、要件とルールを守らなければなりません。また、会社が、少額訴訟での決着を望まない場合には、通常訴訟に移行してしまいます。

「少額訴訟で残業代請求する方法」の解説

民事調停

民事調停は、訴訟のように、判決で白黒はっきりつける解決手段とは異なり、裁判所における話し合いの方法といったイメージです。民事調停によって、労働者側も譲歩の余地を示せば、給料の未払いの問題を円満に解決することができます。まずは話し合いを重視する方法なので、会社から不利益な扱いを受けづらく、かかる費用も少なくて済みます。

ただ、民事調停は、強制的に給料を回収することができません。会社が支払いを拒否したり、そもそも出席してこなかったりすると、不成立で終了してしまいます。そのため、給料の未払い額が多額だったり、労使の主張に大きな対立があったりするケースは、民事調停での解決は困難です。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

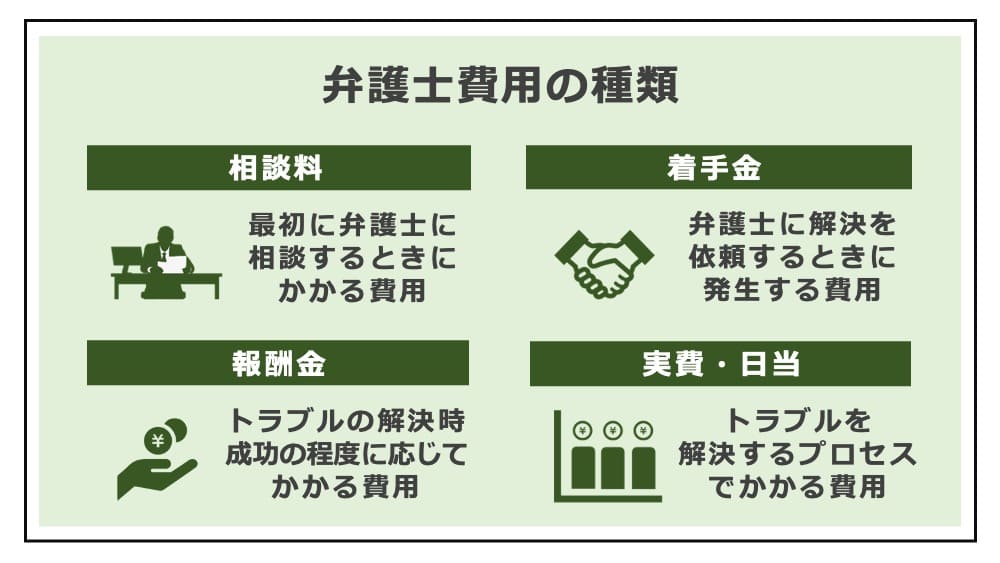

給料の未払いを依頼するための弁護士費用

給料の未払い金額が少ないとき、かかる手間と費用が気になるでしょう。このとき「手間がかかる」「面倒だ」といった懸念点は、弁護士に依頼すれば解決できます。弁護士が、あなたの代わりに、なかなか言い出しづらい給料請求をしてくれるからです。

心配なのは、弁護士費用がかかるという点ではないでしょうか。弁護士に依頼するとき、弁護士費用を加味して、「給料の未払いを回収することで金銭的に得かどうか」の検討が必要です。給料の未払いが少額だと、自分で請求を勧めた方がコスパが良いこともあります。

よくある弁護士費用については、次のとおりです。

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円以下 | 8% | 16% |

| 300万円を超え、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |

| 3000万円を超え、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+128万円 |

| 3億円を越える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |

これは、(旧)日弁連報酬基準を参考にした報酬体系です。弁護士費用は自由化されていますが、未払い給料の請求のように経済的利益の獲得を目指すケースでは、こちらの基準を今でも参考にする法律事務所が多いです。まずは、無料相談で見積もりを取ってみるのもよいでしょう。

「残業代請求に強い弁護士に無料相談する方法」の解説

給料の未払いでは時効に注意する

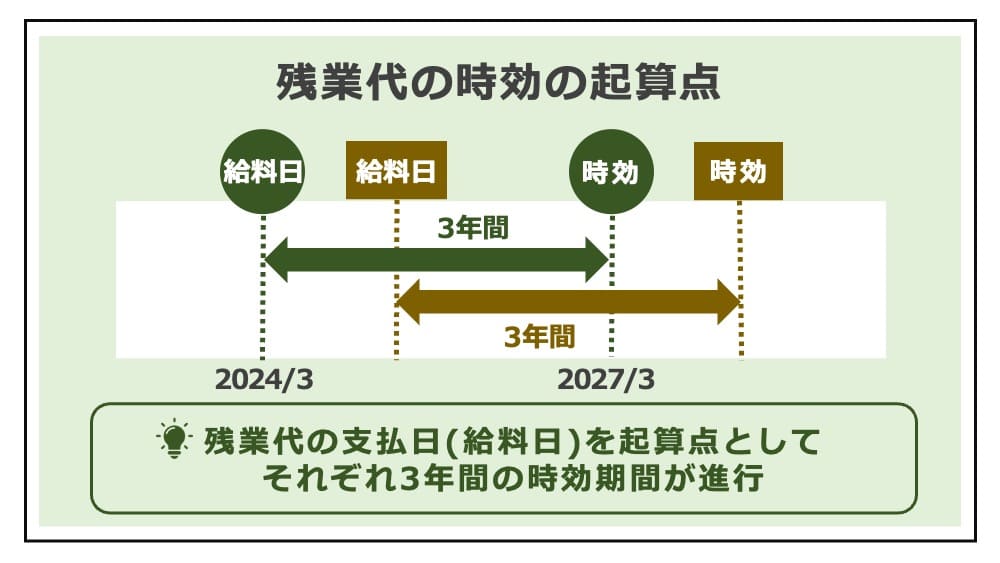

給料の未払いがあっても、いつまでも請求できるわけではありません。給料の請求権には時効があるため、時効期間が経過すれば、請求できなくなってしまいます。

給料の消滅時効は、3年間です(退職金の消滅時効は、5年間)。つまり、払われていない給料も、3年間請求せず放置すれば、その後に請求はできなくなるのです。

時効が完成してしまいそうなときは、まずは給料を請求する意思を伝えれば、「催告」となり、その時点から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます(民法150条)。また、給料の未払いについて勝訴判決が確定すれば、判決時から10年間に時効が延長されます。

3年間は、長そうに見えてすぐに経過してしまいます。少額の未払いで、すぐには言い出しづらかったり、「退職したら請求しよう」などと思っているうちに時間が経ってしまったりすると、給料の未払いが時効となるおそれがあります。未払い給料の時効が近づいているときは、速やかに弁護士に相談し、内容証明で請求書を送っておくのが正しい対応です。

なお、給料の時効は、2020年3月31日までは2年間でしたが、民法改正によって、2020年4月1日より5年間に延長されました(ただし、経過措置として当面の間は3年間とされます)。

法改正前後のどちらの法律が適用されるかは、給料の支払日を基準として決められるので、2020年3月31日以前に払われるべき給料の時効は2年、2020年4月1日以降に払われるべき給料の時効は3年となります。

「残業代請求の時効」の解説

まとめ

今回は、給料未払いで泣き寝入りしないための、未払い賃金の請求方法を解説しました。

未払い賃金の問題は、多くの労働者にとって非常に深刻な問題であり、泣き寝入りすることなく、法的な権利をあきらめずに主張するのが大切です。給料の未払いが少額だったり、今後も働き続けなければならなかったりといった事情で、請求を躊躇してしまう方もいますが、泣き寝入りする前に、未払いの給料を請求するための方法と、法律知識を知っておきましょう。

給料の未払い分を回収するには、勤務時間や給与額についての証拠を入手し、会社との話し合いを試みるのが第一歩です。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談したり、必要に応じて労働審判や訴訟といった裁判手続きによる強制的な解決を検討しなければなりません。

交渉や法的手続きを一人で進めるのが不安な方は、弁護士に相談してサポートを受けるのが賢明です。

- 給料の未払いが疑われるとき、まずは理由を確認し、証拠を集める

- 給料の未払いを解消するには、内容証明を送った後、裁判手続きを検討する

- 給料の未払いを弁護士に依頼するとき、弁護士費用を見積もり、採算があうか調べる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】