労働者と会社の間では、労働契約が交わされています。労働契約の内容を示す重要な書類が、「就業規則」と「雇用契約書」ですが、それぞれ役割が違い、内容も異なることがあります。

就業規則も雇用契約書も、労働契約を締結したことの証拠となります。それぞれ、労使互いに守らなければならないルールを定める点で重要性が高いもの。ですが、就業規則と雇用契約書の内容が、まったく違う場合があります。つまり、就業規則と雇用契約書の内容が矛盾するケースです。

就業規則と雇用契約書が異なるとき、どちらのルールに従うべきでしょうか。労動者として正当な権利を請求しようとするとき、その優先順位を理解しておく必要があります。

今回は、就業規則と雇用契約書の違いと、優劣関係について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 就業規則と雇用契約書は、その役割、内容が違うが、いずれも労働契約の内容となる

- 就業規則と雇用契約書が違うとき、いずれか労働者に有利なほうに従えばよい

- 就業規則、雇用契約書のいずれも、労働基準法をはじめとした法律に劣後する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

就業規則と雇用契約書の違い

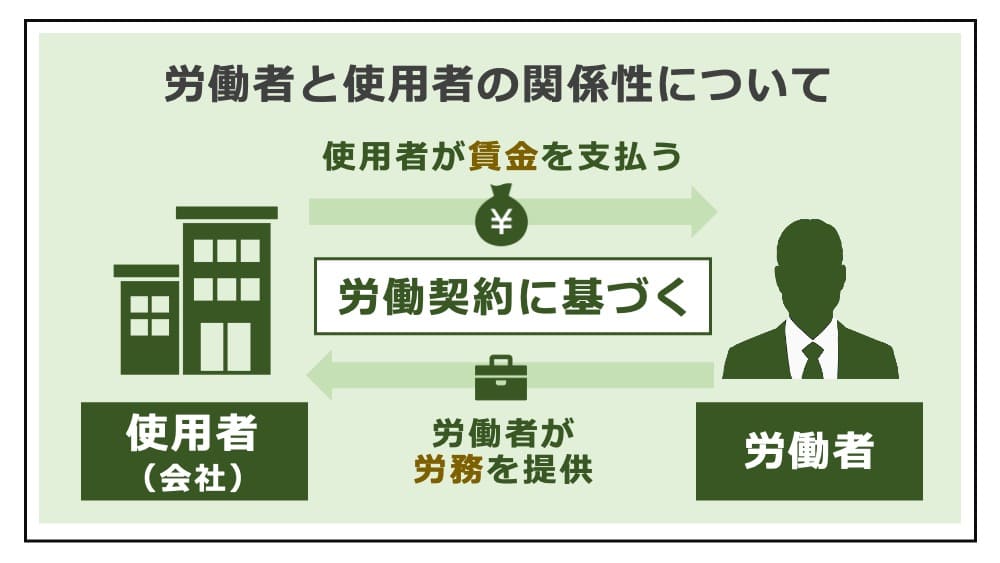

就業規則も雇用契約書も、「労使間の労働契約の内容となる」という意味では、共通します。労働契約とは、労働者が会社に労務を提供し、その代わりに給料をもらう契約のことを指します。そして、就業規則、雇用契約書はそれぞれ、働く上でのルールを定めます。

この労働契約では、労働者と会社の間で「何時から何時まで働くか」「休憩がどれほどあるか」「いつが休日か」「労働時間に、いくらの給料が払われるか」といった約束をします。このことを法的に表したのが、雇用契約書です。

はじめに、就業規則と雇用契約書で、どのような違いがあるかを解説します。

役割の違い

まず、就業規則と雇用契約書は、役割が異なります。

就業規則は、全社に適用される統一的なルールです。複数の労働者、特に会社全体に適用したい取り決めは、就業規則に定めるのが適しています。

これに対して、雇用契約書は、一人の労働者が、会社と個別に結ぶものです。ある労働者にだけ適用したいルールがあるときは、雇用契約書に書いておきます。

「雇用契約書がないことの違法性」の解説

内容の違い

就業規則と雇用契約書は、いずれも労働契約の内容を定めるという点では同じです。ただし、労働基準法で、それぞれ定めておくべき内容が決められています。

就業規則には、絶対的必要記載事項と、相対的必要記載事項があります。絶対的必要記載事項とは、必ず定めなければならない事項、相対的必要記載事項とは、制度が存在するならば定めておかなければならない事項のことです(定めを置くかどうか自由な事項を、任意的記載事項といいます)。

就業規則の記載事項は、労働基準法89条に定められています。

労働基準法89条

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法(e-Gov法令検索)

これに対して、雇用契約書の内容となるのは、労働者に示すべき大切な労働条件です。

会社は、入社時に、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。給料などの特に大切な労働条件は、書面で明示する義務があります。このとき、労働条件通知書で明示する方法もありますが、「労働条件通知書兼雇用契約書」が利用されます。

労働基準法15条(労働条件の明示)

1. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2. 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3. 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働条件通知書に定める重要な労働条件は、労働基準法15条と、労働基準法施行規則5条1項において次のように定められています。

- 労働契約の期間

- 就業場所、従事すべき業務

- 始業時刻、終業時刻、残業の有無、休憩、休日など

- 賃金の決定、計算方法、支払時期、昇給など

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

- 退職手当に関する事項

- 臨時に支払われる賃金、賞与など

- 労働者に負担させる実費など

- 安全衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償など

- 表彰、制裁に関する事項

- 休職に関する事項

「労働条件の不利益変更」の解説

就業規則と雇用契約書が違うときの優先順位

就業規則と雇用契約書は、役割や内容が違うため、定められたルールが矛盾することもあります。労働者としてどう対応したらよいかを知らなければ、権利実現が遠のいてしまいます。

就業規則、雇用契約書を見比べ、内容が明らかに違っているときの対応について解説します。

労働者に有利な方に従えばOK

就業規則と雇用契約書の内容が違い、矛盾するとき、結論は「有利な方に従う」でOKです。これら取り決めに優先順位がついているのも、労働者保護のためだからです。

つまり、労働者は、就業規則と雇用契約書のうち、自分に有利な方に従って主張することができます。逆に、会社としては、より不利な方しか主張できません。就業規則も雇用契約書も、会社が作成するものですから、取り決めたことを守るべきは当然です。

したがって、就業規則が雇用契約書より有利なら就業規則にしたがい、雇用契約書の方が就業規則より有利なら、雇用契約書にしたがって対応します。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

雇用契約書の方が有利なとき

雇用契約書は、各労働者との個別の約束です。そのため、有利ならば、その特別なルールに従うべき、というのはわかりやすいでしょう。

就業規則の方が有利なとき

就業規則の方が有利なときには、就業規則が優先します。そして、労働契約法によれば、就業規則よりも低い条件を、雇用契約書で定めることはできません。

就業規則より劣後する雇用契約書は、労働契約法12条によって無効になります。そして、雇用契約書が無効となった部分については、そのまま就業規則がルールとなります。

労働契約法12条

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による

労働契約法(e-Gov法令検索)

この就業規則の特別な効果を、法律用語で「強行的直律的効力」と呼びます。つまり、就業規則が、雇用契約を「無効」とし「直接律する」効力です。雇用契約書でどのような内容の約束をしても、就業規則を下回る労働条件なら、無効なのです(なお、雇用契約書のうち、無効となるのは「就業規則より不利な部分」に限られ、全体が無効になるわけではありません)。

優先順位は会社が勝手に決められない

就業規則と雇用契約書の内容が違うとき、労働者に有利な解釈がされます。そして、この2つの優先順位について、会社が勝手には決めることはできません。

というのも、この優先順位は、労働契約法という法律で定められているからです。したがって、ブラック企業の次のような言い分は、いずれも違法です。

- 「会社のルールはすべて就業規則どおりで、雇用契約書は関係ない」

- 「就業規則より不利な契約を特別にしたなら、雇用契約書に従うべき」

- 「就業規則を守るという誓約書にサインしたなら、従わなければならない」

労働審判や訴訟で争えば、認められることはありません。不利な労働条件を飲まされそうなときは、法的手続きで争うことができます。労働トラブルにお困りなら、労働問題に精通した弁護士にご相談ください。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

就業規則、雇用契約書がないときの考え方

会社によっては、就業規則や雇用契約書が存在しないことがあります。このような特殊なケースでの考え方も理解しておいてください。

必要書類を整備しないブラック企業の場合はもちろん、存在してはいるが、「労働者には見ることができない」、「要求しても開示してもらえない」というケースもあります。

就業規則はあるが、雇用契約書がない場合

まず、就業規則はあるが、雇用契約書がないケースです。

前述の通り、重要な労働条件は、入社時に書面で明示しなければなりません。なので、雇用契約書がなく、労働条件通知書もないなら、違法の可能性が高いです。

ただし、雇用契約書がなくても、労働契約は成立しています。このとき、労使間で、就業規則より有利な約束がされれば、その約束が優先です。雇用契約書がない場合、その「有利な約束」を証明するには、次のような証拠を集める必要があります。

- 就職説明会の資料

- 求人票

- 労働条件通知書

- 採用面接で渡された資料

- 社長の口約束の録音

- 人事担当者とのメール、LINE、チャット

- 同期の雇用契約書

これらの証拠で、労働条件を証明でき、かつ、就業規則より有利なら、それが労働契約の内容になります。逆に、口頭の約束などより就業規則が有利なら、やはり就業規則の内容に従います。なお、就業規則は、労働者に周知されており、合理的な内容でなければ有効とはなりません。

「雇用契約は口頭でも成立する」の解説

雇用契約書はあるが、就業規則がない場合

次に、雇用契約書はあるが、就業規則がないケースです。このとき、「就業規則を作成すべき義務があるかどうか」の検討を要します。

労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する事業場で、就業規則の届出を義務としています。10人以上社員がいるのに就業規則を見たことがない方は、労働基準法違反の会社で働いている可能性あります。そのため、就業規則を作成し、労働者に周知するよう求めましょう。

社員が10人に満たないなら就業規則は不要で、雇用契約書がルールとなります。ただし、この場合にも、統一的に適用したいルールがあるなら就業規則を作成するほうが適切です。

雇用契約書の書式には、労働条件の重要な部分が「就業規則による」とされる例があります。

それなのに就業規則がないと、労働条件が定まらないことになってしまいます。労働法の知識なく、雛形を流用する会社にありがちなミスです。

「就業規則の変更」の解説

就業規則、雇用契約書のどちらもない場合

就業規則も雇用契約書もどちらも存在しないと、労働基準法に違反する疑いがあります。少なくとも入社時には、労働条件を示さなければならないからです。

また、労働条件通知書で労働条件を示していても、就業規則も雇用契約書もどちらもないケースでは、労働者は自分の労働条件を確認しづらくなってしまい、不適切なのには違いありません。このとき、なんとなくの口頭の約束で働いてはいけません。

会社が、ある日突然、口頭の約束を、一方的に不利な内容に変更してくることがあるからです。しかし、就業規則も雇用契約書もないと、不当な扱いに対抗する証拠すらなくなってしまいます。

「求人内容と違う労働条件の違法性」の解説

就業規則と雇用契約書の優劣のポイント

最後に、就業規則と雇用契約書の違い、それぞれの優先順位を考える際のポイントを解説します。

どの就業規則が適用されるか確認する

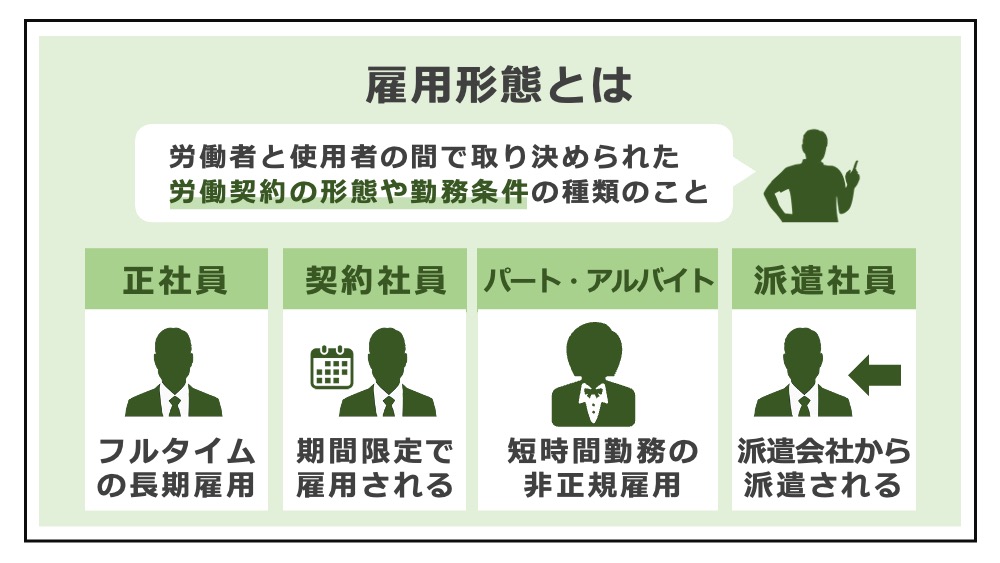

就業規則に基づいて、権利主張するとき、あなたに適用される雇用契約書を知らなければなりません。会社によっては、就業規則が、雇用形態ごとに複数存在することもあります。例えば、正社員就業規則、アルバイト就業規則、契約社員就業規則といったイメージです。

どの就業規則が、誰に適用されるかは、就業規則のはじめのほうの条項に定めるのが通例です。「休職制度があるのは正社員のみ」など、非正規社員のほうが保障の少ないケースもあります。

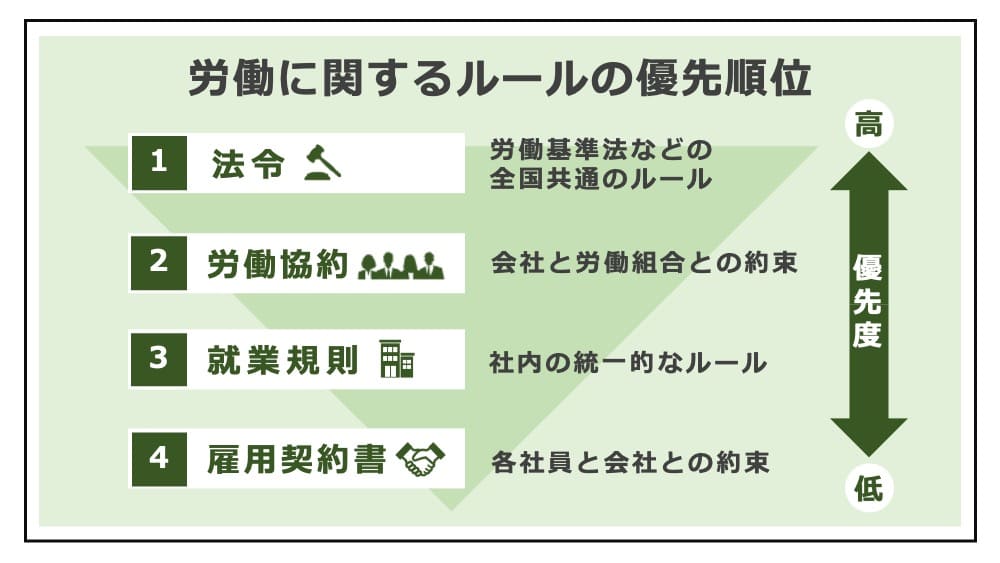

法律が最も優先される

就業規則と雇用契約書の優先順位は、いずれか有利なほうが適用されると説明しました。しかし、最も優先されるのは、法律です。法令に違反している場合には、就業規則も雇用契約書も、いずれも違法となります。

なかでも、労働基準法は、労働者保護のため、強い効力を持ちます。労働基準法に違反する労働条件は、就業規則、雇用契約書のどちらに書かれても無効です。そして、その部分について、労働基準法どおりのルールが、労働契約の内容となります。

これは、労働基準法が、「強行法規」の性質を持っているからです。強行法規とは、労使間でどんな約束をしても、法律違反の約束は認められないという性質です。不利な約束を強制され、サインさせられても、労働基準法にしたがった正当な権利が主張できます。

「労働問題の種類と解決策」の解説

まとめ

今回は、労働条件を示す2つの重要な資料、就業規則と雇用契約書の違いを解説しました。労働者が入社するにあたり、労働条件は特に気になるでしょう。

就業規則と雇用契約書の2つを見比べ、明らかに内容が違う点について、優劣関係があります。労働者保護の考えからして、より有利なほうに従うのが基本的な考え方です。

解雇の無効や残業代など、労働者の権利を実現するには、会社とどのように約束をしているかが非常に重要です。就業規則や雇用契約書を見ても疑問があるときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 就業規則と雇用契約書は、その役割、内容が違うが、いずれも労働契約の内容となる

- 就業規則と雇用契約書が違うとき、いずれか労働者に有利なほうに従えばよい

- 就業規則、雇用契約書のいずれも、労働基準法をはじめとした法律に劣後する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】