「不当解雇ではないか」と感じるなら、すぐ解雇の撤回を求めるのが基本。しかし、解雇後すぐには決断できず、泣き寝入りのまま時間が経ってしまう方もいます。長い時間が経過したとき、不当解雇の訴えはいつまでできるのでしょうか。それが「不当解雇の時効」という労働問題です。

相談者

相談者社内の人間関係を悪化させず円満に収めたい

相談者

相談者解雇は不服だが、怖くて文句が言えなかった

結論として、不当解雇の訴えに時効はありません。そのため、長期間経過した過去の解雇も争えます。以下で、理由付きで詳しく解説します。

- 原則:不当解雇に時効はない

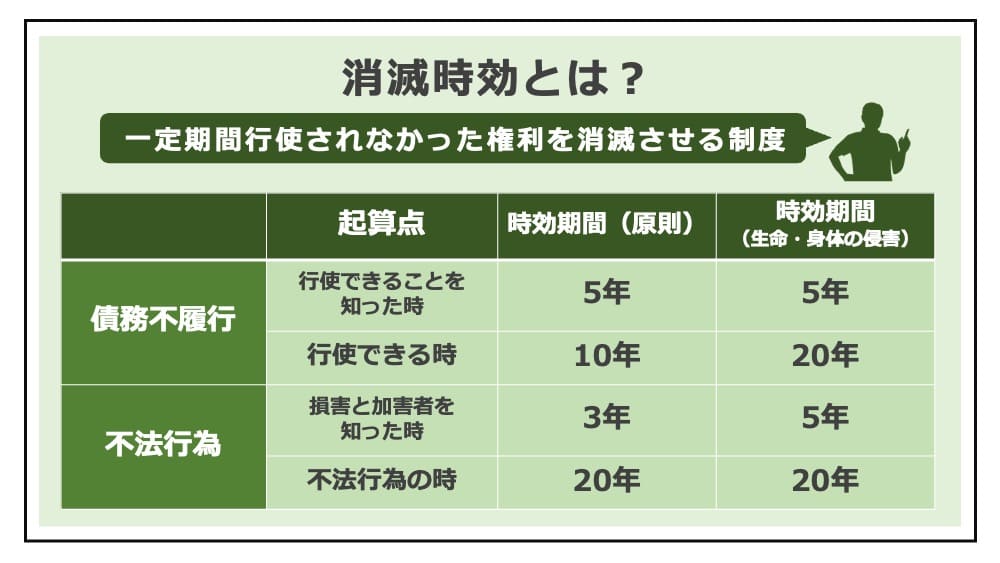

しかし、労働者が文句をいわず時間が経てば、解雇の争いで不利になるのは否めません。また、解雇に付随して争うべき未払いの給料や残業代、退職金、慰謝料といった金銭請求にはそれぞれ次の通り時効があり、時間が経過すると権利が消滅してしまいます。

今回は、不当解雇の責任追及で知るべき時効の問題を、労働問題に強い弁護士が解説します。不当解雇はできるだけ早く争うに越したことはありませんが、解雇の違法性を争いたいなら、時間が経ってもあきらめは不要です。

- 不当解雇には時効がない。どれだけ経過しても争うことができる

- 不当解雇と共に訴える金銭請求は時効があるので、長く放置すると経済的に損失

- 解雇に不服なら、解雇直後に、争う意思を明確に示すのが大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇の訴えには時効がない

結論として、不当解雇には時効がありません。つまり、労働者が不当解雇を争うにあたっては、いつ争ってもよく、どれほど昔の解雇だったとしても、不当解雇を主張して争うことができます。

以下では、不当解雇の時効とはどのような意味か、なぜ不当解雇に時効が存在しないのかの理由といった点について、詳しく解説します。

不当解雇の時効とは

不当解雇の時効とは、違法な不当解雇を、いつまで争うことができるかという労働問題です。次章の通り、厳密には解雇の争いに「時効」の定めはないので、「不当解雇の時効」は「どれほど昔の解雇の責任を追及できるか」という労働問題を、慣用句として表した用語です。

解雇直後は、気が動転し、冷静に将来の争いを考えられない方は珍しくありません。世話になった上司や同僚のことを考え、人間関係を理由に不当解雇の争いをあきらめる人もいます。しかし時間が経っても怒りはおさまらず「やはり争いたい」という相談も多いものです。

不当解雇の請求に時効がない理由

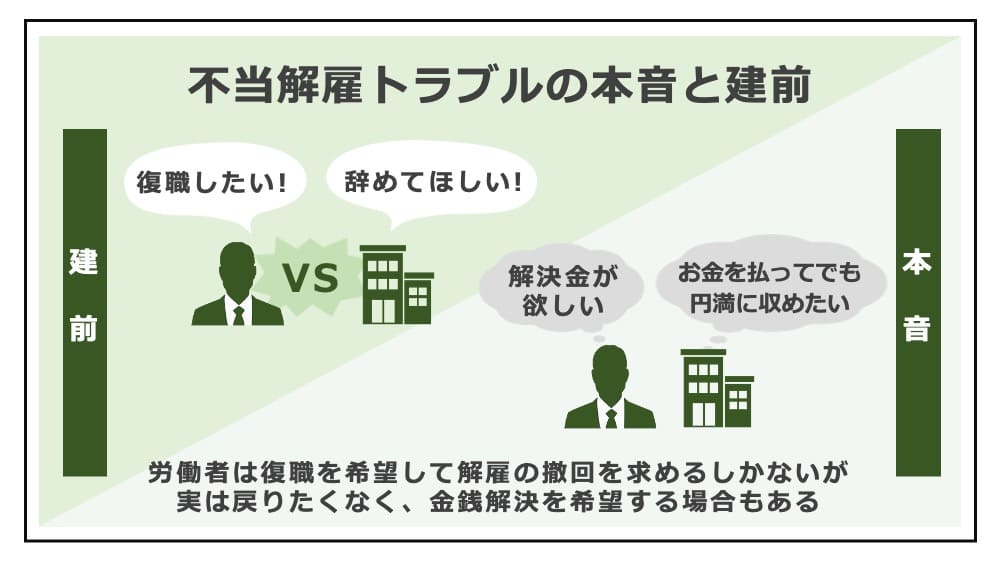

解雇トラブルは「不当な解雇は無効で、社員の地位にあることを確認してほしい」と争うことから始めます。この方法を、法律用語で「地位確認請求」と呼びます(争った結果、解雇の撤回を求める例もありますが、復職したくない場合には解雇の金銭解決を求める方法もあります)。

そして、この地位確認請求には、法律上、時効の定めがありません。このことが「不当解雇の請求には時効がない」と言われる理由です。つまり、1年前の解雇だろうが、5年前の解雇だろうが、解雇の無効を求めて争えるのです。たとえ転職後でも解雇は争えます。争う方法も、交渉はもちろん、労働審判、訴訟といった裁判も、いずれの方法も利用可能です。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でなければ違法な不当解雇として無効となります(労働契約法16条)。このルールを、解雇権濫用法理といいます。

労働者に不利益の大きい解雇は、厳しく制限されており、無効であると主張して争うことができます。

不当解雇の解決金にも時効はない

不当解雇の解決金にも時効はありません。不当解雇の解決金は、解雇の争いをした結果、労使の話し合いによって受け取れる金銭なので、解雇の争いに時効がない分、解雇の解決金にも時効はないのです。ただし、長期間経過後だと会社から十分な譲歩を引き出しづらくなるので、早く争うに越したことはありません。

不当解雇を争っても、実際は会社に戻りたくない方も多いでしょう。解雇を争っても、金銭解決できれば解決金としてまとまったお金がもらえます。解雇が無効だとしても復職は必須ではなく「戻りたくないが金銭補償をしてほしい」という本音、会社としても「復職させるくらいなら金銭で解決したい」という意図が合致すれば、金銭解決の合意ができます。

「不当解雇の解決金」の解説

不当解雇とともに訴えるべき金銭請求には時効がある

不当解雇には時効がなく、どれだけ経っても解雇の無効を争えると解説しました。しかし一方で、不当解雇を争うときに同時に求めることのできる金銭の請求には時効が存在します。つまり、未払いの給料や残業代、退職金、解雇予告手当、退職金、慰謝料といった金銭請求の時効です。

どうせ解雇トラブルに発展するなら、不当に侵害された権利もあわせて解決すべきで、未払いとなっていた金銭は必ず会社に請求すべきです。このとき、期間が経過し、請求できたはずの金銭が時効によって消滅してしまうのは損です。有利な交渉材料が減ることを意味し、結果として解雇の争いにも悪影響が生じてしまいます。

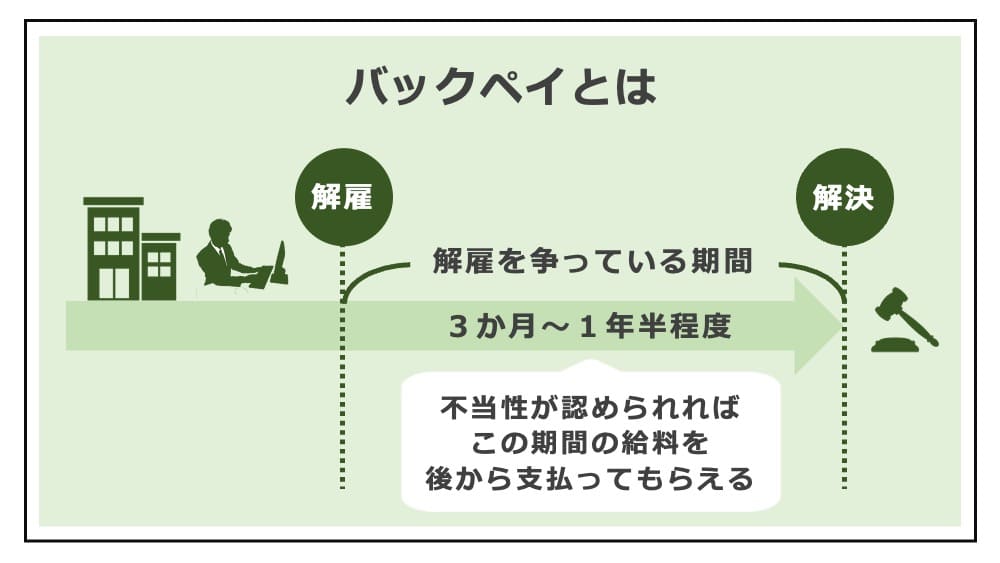

解雇無効の場合の給料(バックペイ)の時効は3年

解雇無効の場合の給料(バックペイ)の時効は3年です。なお、2020年4月施行の民法改正により、2020年3月31日までの給料の時効は2年、2020年4月1日以降の給料の時効は5年(ただし当面の間は3年)です(労働基準法115条、同法附則143条3項)。

不当解雇だと認められると解雇は無効になります。解雇がなくなった結果、当初の解雇された時点から現在まで労働者であり続けたことになり、その解雇期間中に未払いとなっていた給料(バックペイ)を請求できます。つまり、解雇の無効はいつでも争えるものの、いざ勝訴したときの未払い給料(バックペイ)は3年分しかもらえないということです。

「バックペイ」の解説

残業代請求の時効は3年

残業代もまた、労働基準法11条の「賃金」に含まれるので、前章の未払い賃金と同じく、残業代請求の時効もまた3年です。不当解雇をするような悪質な会社は、残業代も未払いの可能性があります。不当解雇を争うなら、必ず残業代請求もあわせて検討してください。残業代が適切に払われているかどうかが心配なときは、残業代の計算方法を参考にして、弁護士にご相談ください。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

退職金請求の時効は5年

退職金の時効は5年です(労働基準法115条)。退職金は、退職時に支給される金銭のため、例外的に、他の賃金よりも長めの時効が設定されています。

退職理由が解雇でも、退職金がもらえるケースはあります。「懲戒解雇なので退職金は払わない」と会社から反論されることもありますが、たとえ懲戒解雇が有効でも退職金を不支給にはできないと判断した裁判例もあるので、あきらめてはいけません。ましてや、不当解雇であり無効ならば、退職金も必ず請求すべきです。なお、払われる退職金は、退職金規程で確認するようにしてください。

「退職金の請求方法」の解説

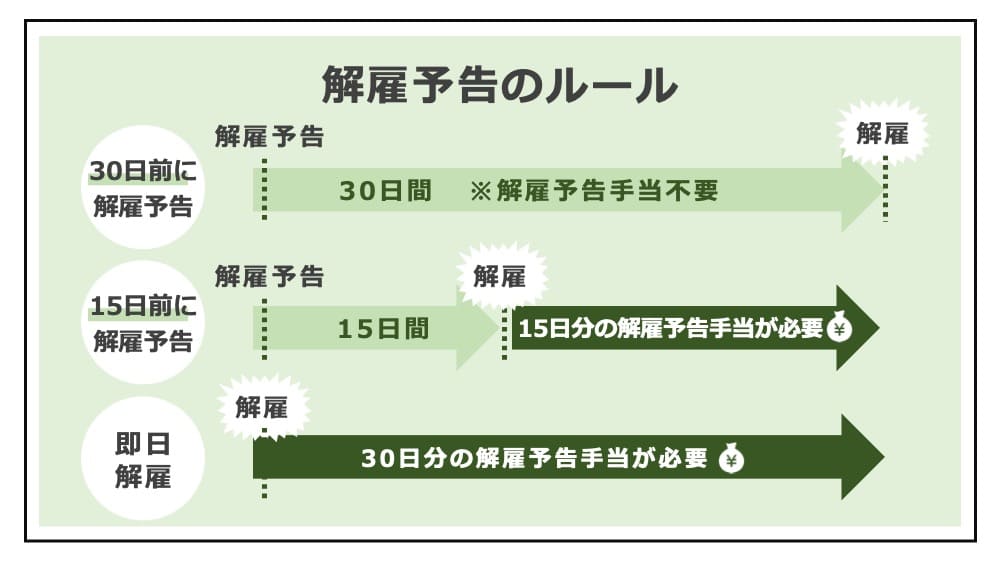

解雇予告手当の請求の時効は2年

解雇予告手当は、労働基準法115条の「賃金」に含まず、「その他の請求権」に該当するため、その時効は2年です。

会社は、解雇をするときには30日前に予告するか、もしくは、不足する日数分の解雇予告手当を払う必要があります(労働基準法20条)。解雇予告手当は、不当解雇で無効なケースだけでなく、有効な解雇でも払わなければなりません。そのため、即日解雇されたら、解雇予告手当を必ず請求しましょう。

「解雇予告手当の請求方法」の解説

解雇の慰謝料(損害賠償)の時効は3年または5年が基本

不当解雇されたとき、解雇の無効を主張する方法とあわせて、慰謝料を請求する方法もあります。解雇の効力そのものを争わないことを選択してもなお、慰謝料の請求は可能です。

不当解雇は違法であり、不法行為(民法709条)にあたります。また、会社が労働者に対して負う、安全配慮義務の違反にもなります。そのため、この2つを根拠に解雇の慰謝料(損害賠償)を請求できます。ただし、解雇の慰謝料にも時効があり、その期間は、上記2つのいずれの請求根拠によるかで変わります。

不法行為による解雇の慰謝料の時効は3年が基本

慰謝料の根拠が、不法行為(民法709条)なら、時効は「損害及び加害者を知った時から3年間」が基本です。生命または身体を侵害する不法行為については時効が5年となります。また不法行為の時から20年経過した場合にも請求権が消滅します。

不当解雇は通常、された時点で損害と加害者(会社)を知っていると考えられ、生命や身体に影響しない場合が多いでしょうから、不法行為を理由に慰謝料を請求するときは3年が基本となります。

「不当解雇の慰謝料の相場」の解説

安全配慮義務違反による解雇の慰謝料の時効は5年が基本

不当解雇は、不法行為であると同時に、安全配慮義務違反でもあります。会社は、労働者を安全に働かせる義務を負いますが、理由なく解雇したり、嫌がらせで会社を辞めさせられたりする職場は、到底安全とはいえず、安全配慮義務違反を理由に慰謝料請求をすることができます。

安全配慮義務違反による慰謝料の時効は、民法の定める債権の時効によって「権利を行使することができることを知った時から5年間」もしくは「権利を行使することができる時から10年間」です。ただし、生命、身体を侵害する場合は、権利を行使することができる時から20年間消滅しません。

「労災の慰謝料の相場」の解説

不当解雇の時効前でもできるだけ早く訴えるべき理由

次に、時効前でも、できるだけ早く解雇を訴えるべき理由を解説します。

解雇そのものに時効はないが、一緒に争うべき金銭請求には時効があると説明しました。給料や残業代の時効「3年」、退職金の時効「5年」は、「今まさに解雇された」という人にとってはまだ先のことと感じるかもしれません。

しかし実際は、速やかに争わないとデメリットが多くあります。勘違いしてほしくないのは、時効はあくまで「その期間までは権利が行使できる」という意味にすぎず「時効まで請求を先延ばししてよい」ということではない点。「時効まではいつ戦っても変わらない」と思うなら、その考えは誤りで、トラブルを放置すると時間を経過するごとに損をしていきます。

不当解雇を争う証拠がなくなる

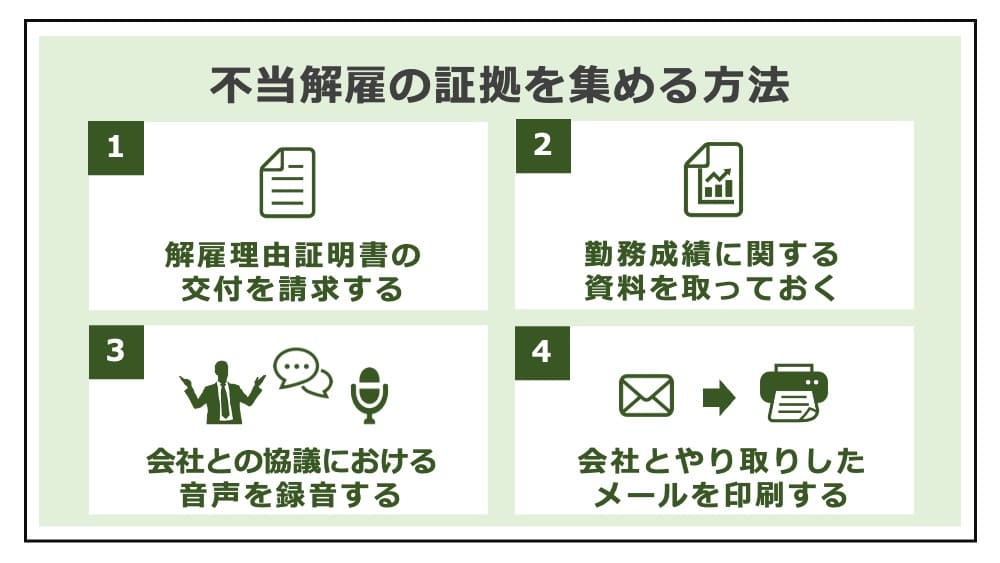

期間が経過することのデメリットの1つ目は、不当解雇を争う証拠がなくなること。不当解雇の時効より前でも、解雇の時点から期間が経つと、労働者に有利な証拠は徐々になくなります。

労働問題では特に、労使に上下関係があり、重要な証拠の多くは会社に保存されます。解雇を争われたくない会社が、労働者に有利な証拠をいつまでも大切に保管するとは限りません(なお労働基準法109条は労働関係書類の保存期間を5年(当面は3年)と定めます)。期間経過によって、証拠の面で労働者に不利になる事情は、次の通り数多くあります。

- 就業規則、賃金規程などが変更され、従来の規程類が消失する

- タイムカードが紛失される

- 有利な事情を証言する同僚が退職し、当時を知る人がいなくなる

解雇とあわせて、ハラスメントなどの客観的な証拠の少ない主張をするなら特に、証人に頼るしかないケースもあります。後に解雇を争う可能性があるなら、書類やタイムカードはコピーを取り、証言してくれる同僚に連絡先を聞き、記憶をメモしておくよう頼むなど、有利な証拠を保存する努力をしてください。時間を経過して解雇を争うケースほど、証拠は労働者側で確保する努力が大切なのです。

「不当解雇の証拠」の解説

不当解雇に同意したと評価される

解雇は、あくまでも会社から労働者に対する一方的なものなので、解雇をするのに労働者の同意は不要です。しかし一方で、違法な不当解雇なのに放置しておくと、「労働者も同意していた」、少なくとも「争う意思はなかった」と評価され、いざ不当解雇を主張して争うにも労働者に不利な影響があると言わざるを得ません。

解雇を放置しただけで完全に争えなくなるわけではないですが、不服があるならすぐに意思表示すべきです。異議のある解雇を放置してよい理由はなく、不服があるのに何も言わないのは不自然です。たとえ時効前でも、解雇から長期間経った後の労働審判や訴訟では、裁判官から「なぜ争わず放置していたのか」と質問され、納得いく説明がないと不利益な評価を受ける危険があります。

「不当解雇を争うときの禁止事項」の解説。

会社の経営が悪化するおそれがある

企業をとりまく対外的環境は日々変化し、社内の状況も変動します。不当解雇を強行せざるを得ない会社の業績が、さほど良好だとは考えられません。

すると、不当解雇を長期間放置した結果、経営が悪化すると、労働者の得るものが少なくなる危険があります。業績が悪化すれば、未払い給料や残業代を支払う資金が枯渇してしまうでしょう。最悪は、会社が倒産してしまえば、たとえ時効前でももはや解雇を争えません。明らかに違法な不当解雇だったとして、争って無効にしたところで復職する先が存在しないのでは仕方ありません。

なお、会社の業績を理由にした整理解雇も違法なケースがあるので、あきらめてはいけません。

「整理解雇の違法性」の解説

不当解雇の時効を過ぎないためにすぐにすべき対処法

最後に、時効を過ぎないために労働者がすぐすべき対処法を解説します。

不当解雇を受けた場合、その後の対応は非常に重要です。不当解雇そのものには時効がないものの、それに付随する金銭請求など、会社の責任追及には時効があり、過ぎないために速やかな対処が必要となります。

解雇されたらすぐに撤回を求める

まず、解雇通知を受け取ったり、クビを宣告されたりしたら、速やかに撤回を求めましょう。会社に対し解雇の不当性を訴え、撤回しない場合は次のステップに進むことを伝えます。もはや復職する気がなく、解雇の金銭解決を求める方針でも、まずは一旦撤回を求めるのが交渉上は得策です。

撤回の申出は自分でもできますが、会社が不誠実な態度で交渉に応じない場合、時効との関係ではいつまでも放置しないよう注意してください。

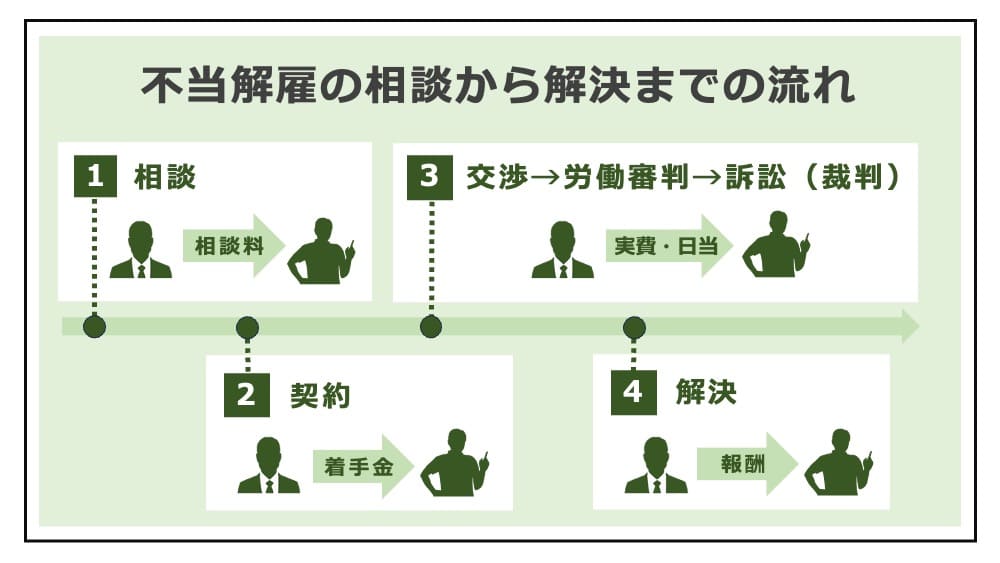

不当解雇は早めに弁護士に相談する

不当解雇の疑いがあるときは、労働問題に精通した弁護士に相談ください。弁護士は、解雇の状況を法的な観点から評価し、適切な対応策についてアドバイスします。相談時には、解雇理由証明書、労働契約書や就業規則などの労働条件を示す文書が手元にあるとスムーズです。

時効が近いとき、その起算点や期間の計算といった法律知識に誤りがあると、知らぬうちに時効が過ぎてしまうおそれもあり、法律の専門的なアドバイスは必須です。労働基準監督署に相談することも可能ですが、労基署は労働者の代わりになって戦ってくれるわけではなく、特に時効が間近なケースでは弁護士の方が適切な相談先です。

「不当解雇に強い弁護士への相談」の解説

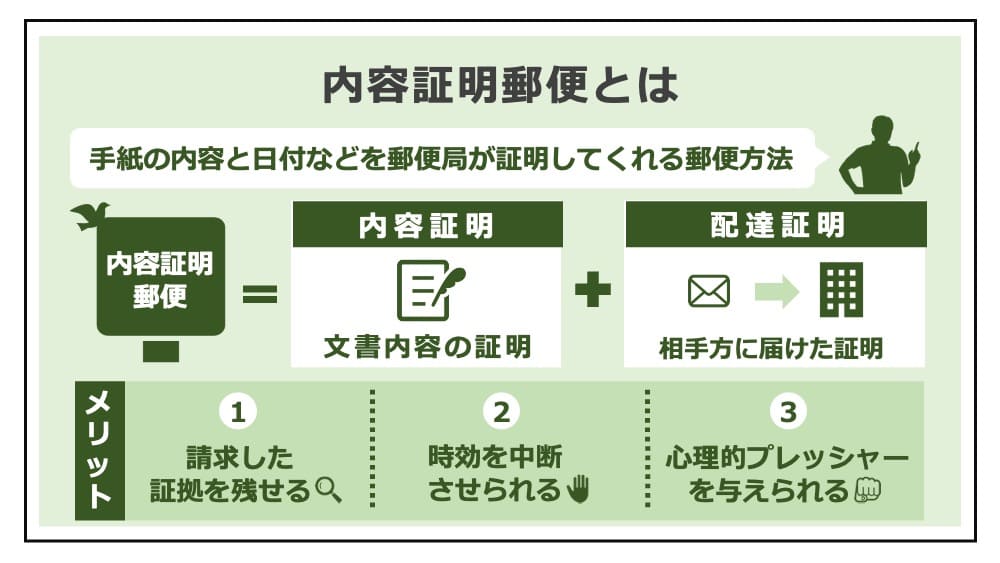

内容証明で請求する

不当解雇の撤回を求めたり、未払いの残業代や退職金を求めたりするとき、会社への請求は必ず内容証明で送付するようにします。直接対面や電話で伝えても、更にパワハラを受ける危険があります。

特に、今回解説するような時効が間近に迫るとき、時効中断の措置を取ったことが記録に残っていなければ、裁判では認められません。内容証明なら、送付した請求の内容や会社への到着日を記録することができ、交渉や裁判で強力な証拠となります。

交渉が難航したら早く裁判を起こす

交渉が難航、会社との合意が見込めないときは、裁判を起こすことを検討してください。不当解雇を争う裁判には、労働審判と訴訟提起の2つがよく用いられます。内容証明による金銭請求は「催告」にあたり、6ヶ月の間、時効の完成を猶予する効果があります(民法150条)。したがって、前章の通り内容証明を送付し、その後6ヶ月以内に裁判を起こせば、解雇とあわせて請求する未払いの残業代や給料、退職金などは時効にかかりません。

「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

まとめ

今回は、不当解雇をいつまで争えるか、つまり「不当解雇の時効」を解説しました。

結論としては、不当解雇を争うこと自体には時効はありません。そのため、どれほど昔の話でも、過去の解雇トラブルを蒸し返すことも可能です。ただ、納得いかない解雇をされた方は、良い解決を得たいなら、不利にならないようできるだけ早期の対応がお勧めです。解雇の争いは、時効が到来せずとも、証拠がなくなったり解雇を認めたと思われたりと、放置するとデメリットがあるからです。

また、解雇に関連して争える未払いの給料や残業代、退職金や慰謝料といった金銭請求には時効があります。時効が間近なときは速やかに内容証明で請求し、時効の完成をストップさせてください。

- 不当解雇には時効がない。どれだけ経過しても争うことができる

- 不当解雇と共に訴える金銭請求は時効があるので、長く放置すると経済的に損失

- 解雇に不服なら、解雇直後に、争う意思を明確に示すのが大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】