残業代請求で損せぬよう、残業代の計算方法を正確に知る必要があります。法律知識が不十分だと計算ミスが生じます。交渉の末に会社が残業代の支払いを提案しても、その計算が合っているか判断できません。会社に有利な反論により、残業代を不当に減らされることも少なくありません。

相談者

相談者残業代は払われたが足りない気がする…

相談者

相談者残業代がいくらになのか簡単に知りたい

労働者側で、あらかじめ残業代を計算しておけば、わざと少なく計算して支払いを逃れようとする使用者に反論できます。ざっくり計算であきらめるのはもったいないこと。残業代のルールは労働基準法が定めており、たとえ一定の残業代を受け取った人も、正しく計算すれば給与がもっと上がる例もあります。法律上の正しい計算方法は、会社の示す考え方とは異なるのです。

一方で、残業代の計算方法は複雑で、正しい法律知識を身につける必要があります。少なくとも、企業側の計算方法は、労働者に著しく不利であるおそれがあります。本解説を参考に、順に計算すれば、正当な残業代の金額を計算することができます。

今回は、残業代の計算方法の基本を、労働問題に強い弁護士が解説します。

残業代の計算式と労働基準法の定め

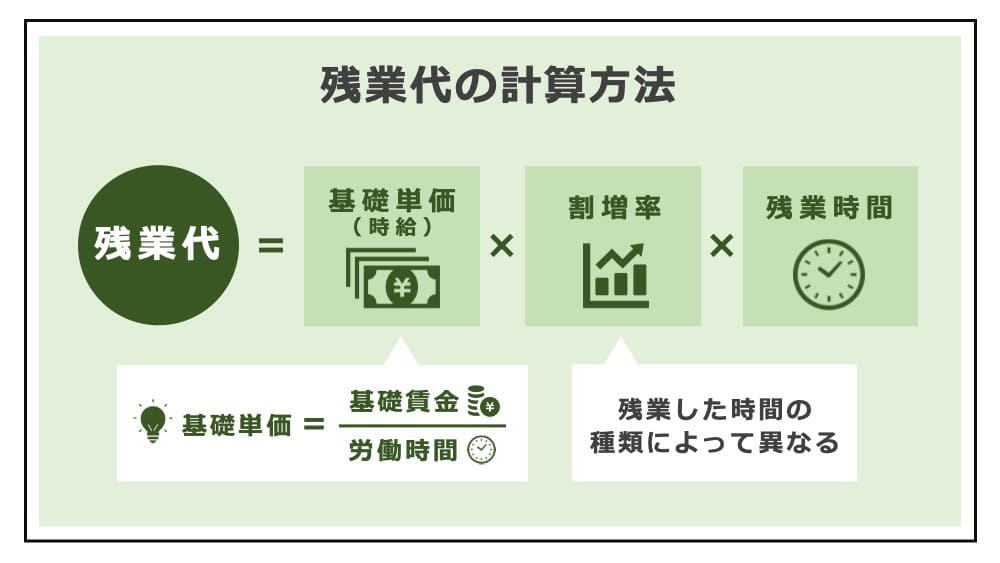

まず、残業代の計算方法の基本について解説します。残業代は、次の計算式で算出されます。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

この計算式に、それぞれ必要な情報をあてはめれば、正しい残業代を計算できます。自分の残業代がいくらなのか疑問を有する方は、本解説をお読みいただければおおよその金額を概算できます。

本解説では、残業代の計算式にあてはめるべき、

の4つの要素を詳しく解説します。基本ルールだけでなく、例外的なパターンも理解することが、正確に残業代を計算する助けになります。また、正しい知識を知れば、会社に正確な説明をして、残業代請求に伴うトラブルを未然に防ぐことができます。

残業代とは、決められた労働時間よりも長く働いた場合に払われる給与であり、法律用語では「割増賃金」と呼びます。労働した時間によって、時間外割増賃金、休日割増賃金(休日手当)、深夜割増賃金(深夜手当)といった種類に分けられます。労働基準法37条は、残業代の計算方法のルールを次の通り定めており、これをわかりやすくまとめたのが本解説です。

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

1. 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2. 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

3. 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

4. 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

5. 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

残業代の基礎賃金の計算方法

まず、残業代を計算する際に検討すべき、「基礎賃金」の計算方法を解説します。

基礎賃金は時間に対して払われる給料(基本給と手当)

残業代の「基礎賃金」は、給料全体のうち、時間に対して払われる給料のことを指します。基礎賃金は、次の計算式で求められます。

- 基礎賃金 = 給料(基本給、手当など) − 除外賃金

残業代は、働いた時間が長くなった場合に得られる対価です。そのため、基礎賃金の計算においては、「時間に対して払われる性質の給料」のみを考慮すべきで、それ以外の基準にしたがって払われるものは考慮されません。「時間に対して払われる性質の給料」は、残業によって時間が長くなればそれだけ多く払うべきなのに対して、「時間」を基準とせず払われる給与は、どれほど長く働いても労働時間に比例すべきではないからです。

この考えから、残業代の基礎賃金に含む給与、含まない給与は、次のようにまとめられます。

【残業代の基礎賃金に含む給与】

- 基本給

- 手当(ただし、労働時間に対して払われるものに限る)

例えば、精勤手当、役職手当、資格手当、研修教育手当、安全手当など

【残業代の基礎賃金に含まない給与】

したがって、時間に対して払われる「基礎賃金」を知るには、そこから差し引かれる「除外賃金」について理解する必要があります。

除外賃金は控除する

除外賃金とは、給料のうち、時間に応じて払われているわけではない性質のものを指します。基本給と各種の手当のうち、基本給は、決められた労働時間(所定労働時間)に働く対価を意味します。一方で、手当には、労働時間に応じて払われるものと、労働時間にかかわらず固定額であるべき性質のものがあります。後者の性質の手当が、除外賃金です。

除外賃金についての法律は、労働基準法37条5項及び同法施行規則21条に、次の通り定めています。

労働基準法37条5項

割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

労働基準法施行規則21条

労働基準法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第4項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

・別居手当

労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)

・子女教育手当

・住居手当

・臨時に支払われた賃金

・1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金

上記の通り、家庭の事情に応じて払われる給料や、毎月払われるわけではない給料などは、労働時間に応じて支給されるわけではないので、残業代の計算からは除外すべきです。例えば、除外賃金にあてはまる手当は次の例を参考にしてください。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居手当

- 子ども手当

- 住宅手当

- 賞与(ボーナス)

- 退職金

- 3ヶ月に1度払われる歩合給(インセンティブ)

手当の名称は企業によって様々ですが、重要なのはその性質です。「時間に対して払われる性質か」という点から実質的に判断します。

例えば「住宅手当」という名称で、形式的には除外賃金に該当しても、全社員一律に支給される手当は、時間に対して払われているのと同視され、除外賃金にはなりません。住宅手当が除外賃金なのは「住居を有しているか、家賃がいくらか」といった労働時間とは無関係の理由で支給の有無や額が決まるからです。

月平均所定労働時間の計算方法

次に、前章で解説した残業代の「基礎賃金」を、「月平均所定労働時間」で割ることで、「基礎単価」(いわゆる時給)を算出します。つまり、あなたが現在の給料で1時間働いたときに得られる給料がわかります。

月平均所定労働時間とは

所定労働時間とは、労働契約によって働くことが義務付けられている時間を指します。具体的には、始業時刻から終業時刻までの間の時間(休憩時間を除く)のことです(あくまで通常の労働時間であり、残業時間は含みません)。「月平均」を算出するのは、労働日や休日・祝日が月ごとに違うことが、残業代の計算に影響しないようにするためです。

月平均所定労働時間は、次の順序で求めます。

- 年間所定労働日数を算出する

1年間の日数(365日または366日)から、会社の定める休日(例:週休二日制なら土日)、国民の祝日、年末年始の休日数などを引く。 - 年間所定労働時間を算出する

年間所定労働日数に1日の所定労働時間(例:8時間)を乗じて、年間所定労働時間を算出する。 - 月平均所定労働時間を算出する

年間所定労働時間を12ヶ月で割って、月平均所定労働時間を算出する。

1日の所定労働時間が8時間で、年間所定労働日数が250日の例

年間所定労働時間は2000時間(=250日×8時間)、月平均所定労働時間は166.67時間(2000時間÷12ヶ月)

以上のステップで月平均所定労働時間を正確に計算するには、会社ごとの1年の労働日を知る必要があります。労働日のカレンダーが入手できるなら、それに基づいて計算しますが、会社ごとの1年の労働日を知れない場合には、労働基準法にしたがって計算します。

労働基準法に基づく計算では「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を根拠として、次のような計算式で算出します。

- うるう年でない場合:173.8時間

月平均所定労働時間 = (365日/7日) ×40時間 ÷ 12ヶ月 - うるう年の場合:174.2時間

月平均所定労働時間 = (366日/7日) ×40時間 ÷ 12ヶ月

労働基準法は、労働者保護のための強行法規なので、労働基準法よりも不利な定めは無効となります。

1時間あたりの給与を計算する

以上で計算したものをもとに、1時間あたりの給与(いわゆる「時給」)を計算します。この計算は、給与の支払い方によって異なり、月給、日給、時給といった方法によって異なる計算が必要となります。

月給制の場合

月給制の場合の1時間あたりの給与(いわゆる「時給」)は、ここまで計算した「基礎賃金」を「月平均所定労働時間」で割ることによって求められます。

日給制の場合

日給制の場合の1時間あたりの給与(いわゆる「時給」)は、ここまで計算した「基礎賃金」を、1日の所定労働時間(例:8時間)で割ることによって求められます。基礎賃金の計算については月給制の例と同じく、基本給や手当などの月額賃金から、除外賃金を差し引いて求めます。

時給制の場合

時給制の場合の1時間あたりの給与(いわゆる「時給」)は、その定められた時給そのものを用いて計算します。なお、月給制の例と同じく除外賃金は差し引いて計算しますが、時給制で定められたアルバイトやパートなどには、除外賃金となるような手当を受け取っていない方が多いです。

年俸制の場合

年俸制は、年で賃金を決める制度ですが、労働基準法24条によって毎月一定額の給与を払うことが義務付けられている結果、残業代の基礎賃金の考え方は、月給制の場合と同じになります。つまり、月ごとに払われている月額給与から除外賃金を差し引き、月平均所定労働時間で割ることによって時給を求めます。

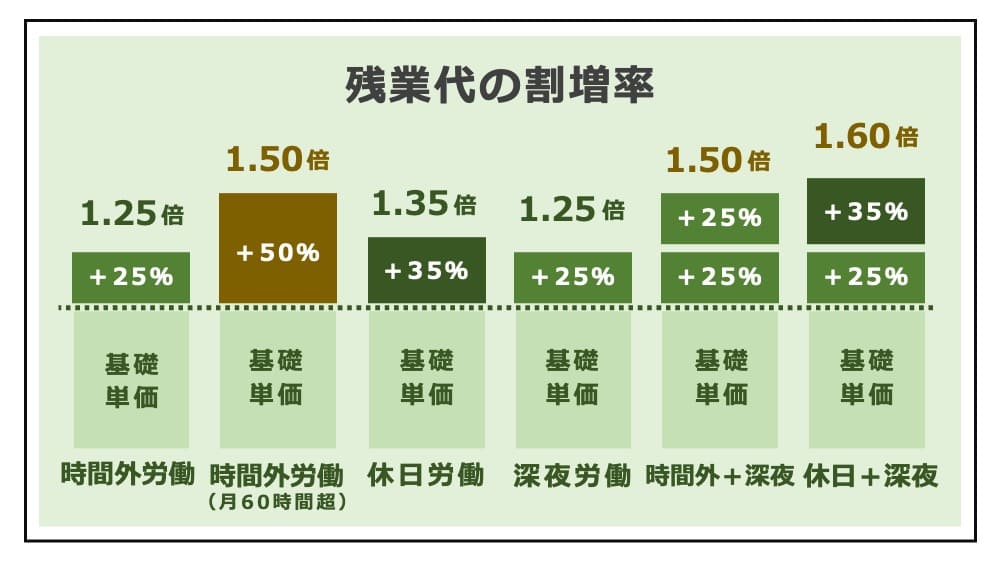

残業代の割増率の考え方

割増率とは、残業の種類に応じて、通常の賃金よりも多く支払うべき割合のことです。残業はあくまで例外であり、通常の賃金よりも一定割合だけ割増された額を払う必要があるからです。通常の賃金より割増が会社に義務付けられるのは、残業抑制の効果も期待してのことです。

「基礎賃金/月平均所定労働時間」によって割り出した1時間あたりの基礎単価(いわゆる「時給」)に対し、割増率と残業時間を掛けて残業代を算出します。残業代の割増率は、残業した時間の種類によって異なります。労働者にとって負担の大きい時間ほど、高い割増率が定められています。

割増率は、労働基準法37条で次のように定められます。

労働基準法は、労働者保護のための最低限度であり、強行法規です。そのため、これを下回る割増率の定めは違法です(上回る定めは可能)。

時間外労働の割増率

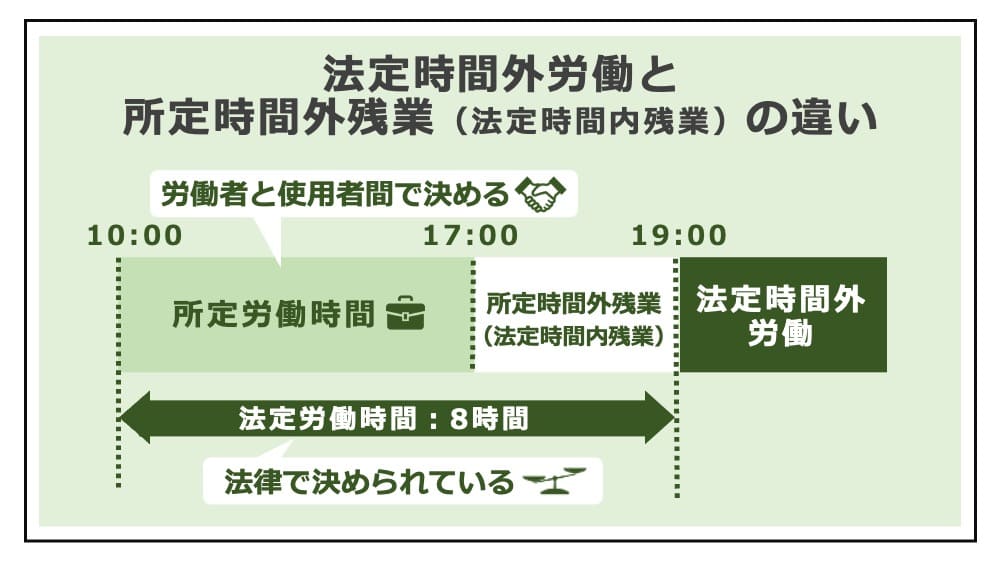

「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働(時間外労働)について、25%割増した賃金を支払うことが義務付けられています。また、月60時間を超える残業については50%の割増率となります(月60時間を超える残業への50%割増は、中小企業への適用が2023年3月31日まで猶予されていましたが、2023年4月より企業規模を問わず適用されます)。

なお、会社が定めた労働時間を「所定労働時間」と呼びますが、所定労働時間を超えるけれど法定労働時間内の残業(いわゆる「法内残業」、例えば1日7時間30分労働の会社における7時間30分から8時間までの残業)には、割増賃金を払う義務は法律上ありません。

そのため、通常の給与を払うのか、割増賃金を払うのかは労働契約によって決められます。詳しくは、会社の就業規則や雇用契約書を確認することで調べられます。

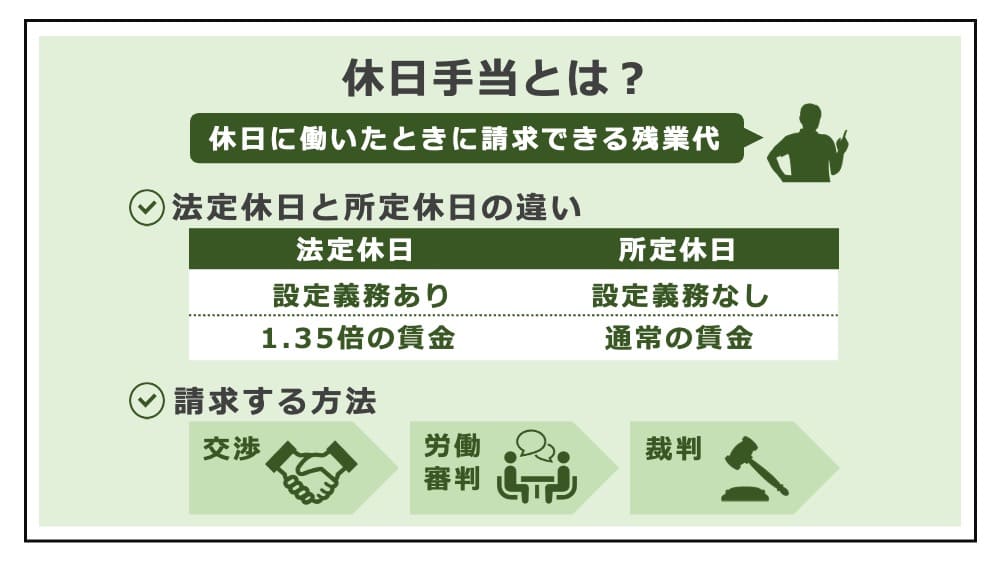

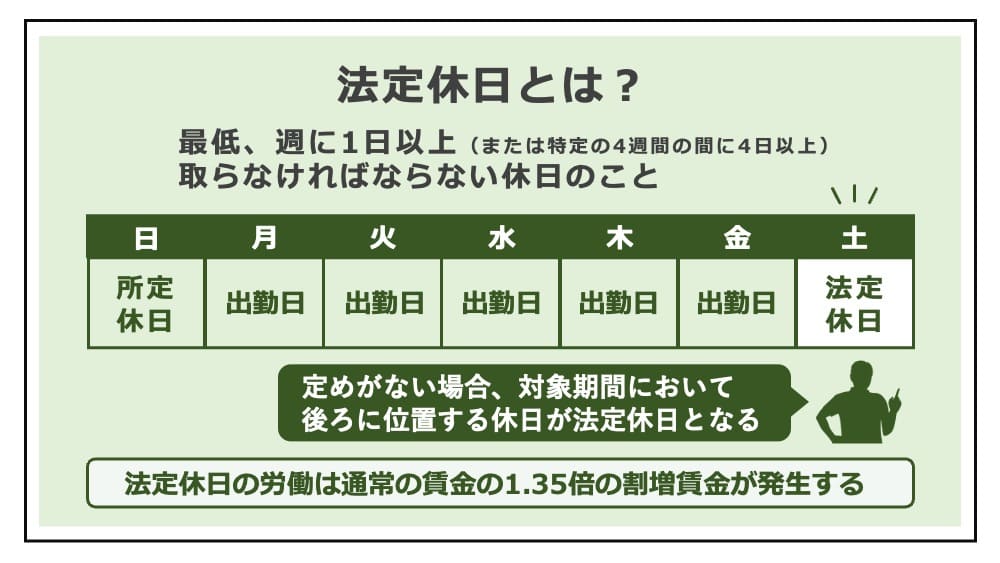

休日労働の割増率

1週間に1日、または4週間を通じて4日与える義務のある「法定休日」に労働させた場合には、通常の賃金を35%割り増した賃金を払う必要があります。この割増率は、他のものと加算されることがあり、休日かつ深夜労働の場合には60%となります。

なお、法定休日のルールを超えて会社の定める休日(いわゆる「所定休日」、例えば週休二日制の会社における法定休日ではない方の休日)には、割増賃金を払う義務は法律上ありません。例えば「週休二日制なのに週1日しか休めなかった」というケースでは、法定休日労働は発生していないことになります。

ただし、法定休日労働がないとしても、週6日勤務かつ1日8時間労働だと、1週40時間を超える労働が発生するため、時間外労働が生じることとなります。

「休日手当」の解説

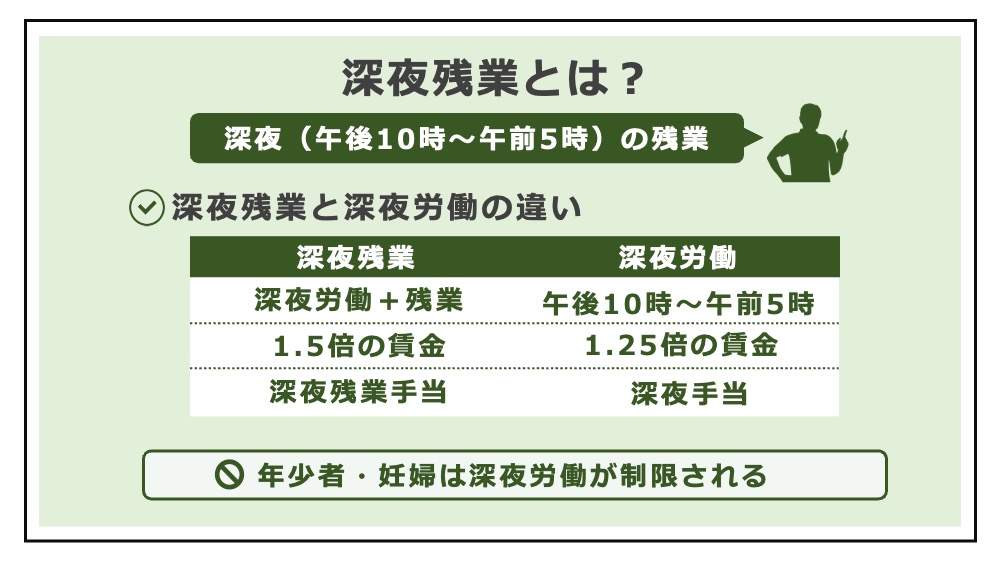

深夜労働の割増率

深夜労働、つまり、午後10時から翌午前5時までの労働については、50%割増した賃金を払う必要があります。この割増率も、他のものと加算され、深夜かつ時間外(いわゆる「深夜残業」)は50%、深夜かつ休日は60%の割増率となります。

「深夜手当」の解説

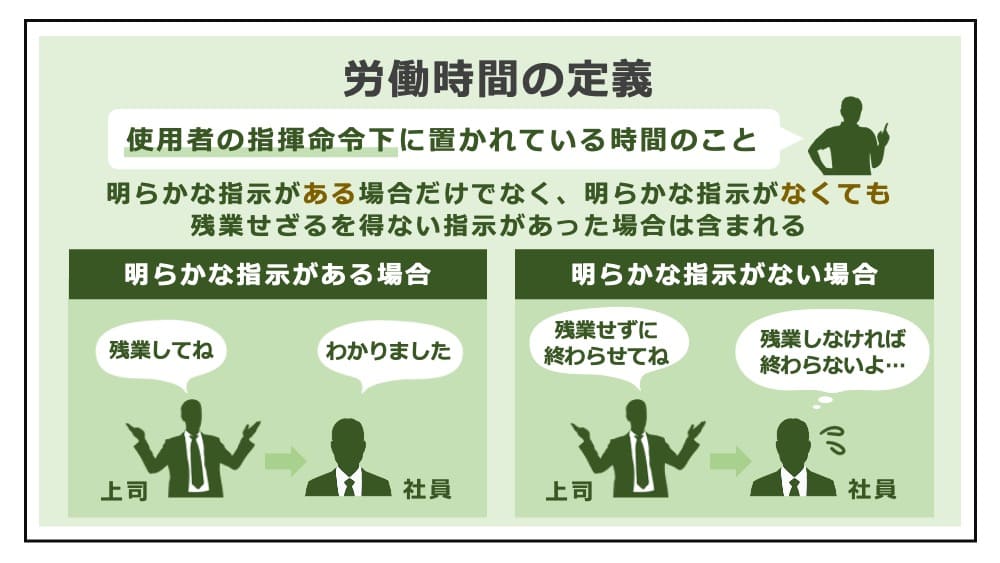

残業時間の考え方について

残業代を正しく計算するには、どんな時間が「残業時間」にあたるか知る必要があります。残業時間を知るには、その前提として労働時間の定義を知る必要があるところ、裁判例における労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれた時間」であると判断されています。

基本的に残業時間に該当する時間

まず、基本的に残業時間に該当すると考えてよい時間を解説します。

- 1日8時間を越える労働時間

労働基準法32条の定める「1日8時間」という法定労働時間を越える時間。終業時刻後の残業だけでなく、始業時刻前の早出残業も当然に含む。 - 1週40時間を越える労働時間

労働基準法32条の定める「1週40時間」という法定労働時間を越える時間。既に「1日8時間」を超える時間として計算した部分は重複するので差し引かれる。 - 所定労働時間を越える労働時間

法定労働時間よりも短い時間を会社が定めるとき、所定時間を超える時間も残業となる。このときの割増率については法律上の義務がないため、労働契約に従う。 - 深夜労働

午後10時から翌午前5時までの労働 - 休日労働

1週間に1日、または4週間を通じて4日の法定休日の労働。

残業時間が長い方が、残業代が増額できるのは当然であり、残業代の計算方法のなかでも最も重要といってよいでしょう。これらの全ての時間について、基礎単価と割増率を掛けて、合計した額が、請求すべき残業代の額となります。

残業時間かどうかが争いになる時間

会社では残業時間と扱われていない時間も、法的には残業時間にあたることがあります。残業時間を立証する責任は、労働者側にあります。そのため、どの時間が残業時間なのかは、労働者が判断せねばならず、会社の言うなりではいけません。

残業時間かどうかが、労使間で争いになりやすい時間に、次のものがあります。

- 休憩時間

休憩であるにもかかわらず仕事をさせられたら、その時間は労働時間に含まれる。 - 準備や片付けの時間

勤務開始前や終了後の準備や片付けの時間も、労働時間に含まれる。 - 移動時間

出張の移動時間、客先訪問の移動時間についても、労働時間に含まれる場合がある。 - 仮眠時間

仮眠できず、業務対応の必要があるなら、労働時間に含まれる。 - 待機時間

仕事の指示を待つ時間、機械の動作を監視する時間、オンコールの待機時間なども、拘束されているなら労働時間に含む。 - 着替え時間

業務に必須となる着替えの時間なら、労働時間に含まれる。 - 社内行事・会社行事

参加が必須であるなど、業務であると評価されるなら労働時間に含む。 - 持ち帰り残業

持ち帰らざるを得ないノルマや期限があるとき、自主的な残業とはいえず、労働時間に含むべき。 - 在宅勤務

オフィスでの労働でなく、リモートワークやテレワークでも労働時間に含まれる - 副業(ダブルワーク)の時間

労働時間は事業場を異にする場合でも通算する(労働基準法38条1項)ため、副業の残業代において本業の労働時間と足し合わせて計算する必要があります。

いずれも、社内でどう扱われているかではなく、「使用者の指揮命令下に置かれている」という労働時間の定義に該当するかどうかで実質的に判断します。単純にわかりやすく「勤務時間」には当たらなくても、法的には労働時間だと評価される場合もあるのです。

フレックスタイム制の残業時間

フレックスタイム制は、1日の労働時間を固定せず、清算期間内で労働時間を柔軟に調整できる制度です。このとき、労働者が清算期間において労働すべき時間(所定労働時間)を「総労働時間」と呼び、法定労働時間の総枠のなかで定められます。そして、法定労働時間の総枠を超えて働いた時間が残業となります。したがって、法定労働時間の総枠を超えない限り「1日8時間、1週40時間」を超えても残業にはなりません。

法定労働時間の総枠は、次の計算式で算出されます。

- 法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数/7日

これによると、よくある清算期間1ヶ月のフレックスタイム制で、法定労働時間の総枠は次のように計算できます。

- 31日の月:177.1時間

- 30日の月:171.4時間

- 29日の月:165.7時間

- 28日の月:160.0時間

休日労働がある場合は、これとは別に35%の割増率を乗じた残業代を払う必要があります。

なお、清算期間は、従来は1ヶ月以内となっていたものが、平成31年4月より最長3ヶ月まで設定できるようになりました。清算期間が清算期間が1か月を超える場合は、 ①1か月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間 ②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①でカウントした労働時間を除く)が時間外労働となります。

「フレックスタイム制の残業代」の解説

変形労働時間制の残業時間

変形労働時間制は、一定の期間内に業務の繁閑があるとき、労働時間をその期間内で弾力的に調整することのできる制度です。1年、1ヶ月、1週単位の変形労働時間制があり、それぞれの法定労働時間の総枠を超える時間が残業時間となります。

- 1年単位の変形労働時間制における1年の法定労働時間の総枠

40時間 × 対象年の日数/7 - 1ヶ月単位の変形労働時間制における1ヶ月の法定労働時間の総枠

40時間 × 対象月の日数/7 - 1週間単位の変形労働時間制における1週間の法定労働時間の総枠

1週40時間(ただし1日の労働時間は原則10時間まで)

「変形労働時間制の残業代」の解説

みなし労働時間制の残業時間

みなし労働時間制は、実際の労働時間にかかわらず一定の時間だけ働いたものとみなす制度であり、事業場外労働のみなし労働時間制、裁量労働制(専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制)の3種類があります。いずれも、労働時間の把握の困難や高度な専門性など、一定の要件のもとに裁量ある働き方を認める制度であり、残業時間について特別な配慮を要します。

これらの制度は、労使協定を締結することで、そこに記載した時間だけ労働したものとみなす効果を生みます(※事業場外みなし労働時間制のうち、法定労働時間働いたものとみなす場合には不要)が、この制度下でも残業時間が発生する場合があります。

みなし労働時間制における残業時間は、次の通りです。

- 時間外労働

みなし労働時間が8時間を超える場合には時間外労働となります。 - 休日労働

みなし労働時間制でも1週間に1日、または4週を通じて4日の法定休日を与える必要があり、法定休日の労働があると35%の割増賃金を払う必要があります。 - 深夜労働

みなし労働時間制でも、午後10時から翌午前5時までの深夜労働に対しては、25%の割増賃金(深夜かつ時間外だと50%)の割増賃金を払う必要があります。

なお、法定の要件を満たさない場合や、実質的には裁量がない場合、実態があまりに長時間労働な場合などは、みなし労働時間制そのものが違法となることもあります。この場合、制度の適用がないものとして残業代を計算する結果、高額の請求が可能となります。

「裁量労働制の残業代」の解説

残業代の計算例

残業代の計算の仕方をわかりやすくイメージしてもらうために、計算例を挙げて説明します。よくある一般的な正社員の例で、ステップで解説します。

- 基本給:月給30万円

- 手当なし

- 所定労働時間:1日8時間

- 週休二日制(土日休み、月平均20日勤務)

- 残業時間数:月30時間、休日労働1日(5時間)、深夜労働なし

- 月給を基にして時給を算出します。

基礎賃金:30万円

月平均所定労働時間数:8時間/日×20日=160時間 - 時間給=基礎賃金÷月平均所定労働時間数

30万円÷160時間=1,875円/時間

- 時間外労働の割増賃金

1,875円×(1+0.25)=2,344円/時間 - 休日労働の割増賃金

1,875円×(1+0.35)=2,531円/時間

- 時間外労働

2,344円×30時間=70,320円 - 休日労働

2,531円×5時間=12,655円 - 合計

19,975円/月

なお、残業代は1分単位で計算するのが原則であり、概算や四捨五入ができるケースは、法令で許された、ごく例外的な場合に限られます。詳しくは、下記解説をご覧ください。

「残業代の1分単位の請求の原則と例外」の解説

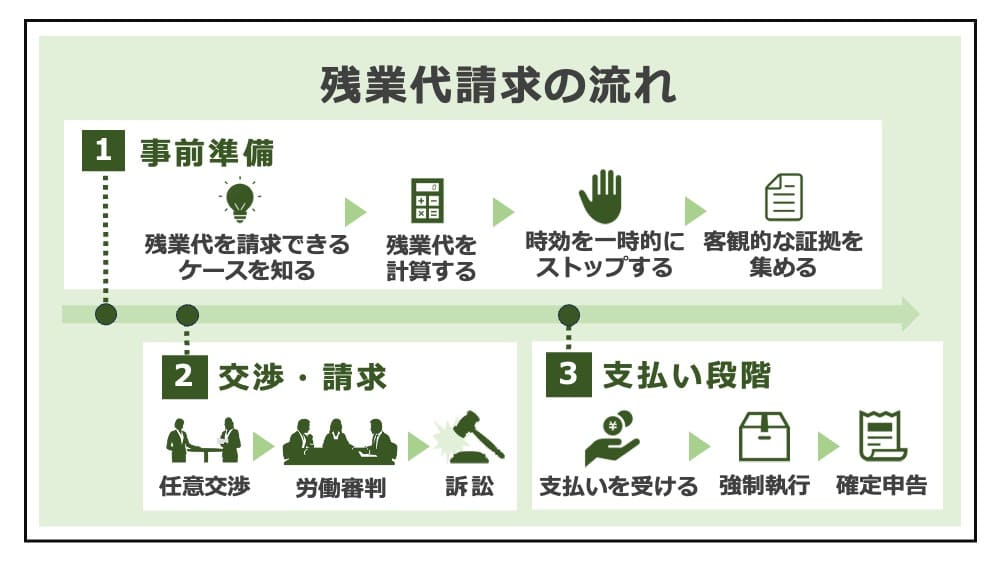

残業代に未払いがあった場合の請求方法

本解説をもとに残業代を計算し、実際に未払いがあったことが発覚した場合には、その請求方法についても知っておく必要があります。残業代の請求は、労働者の権利であり、ためらう必要はありません。

まず、残業をした都度、正確な時間を記録しておくのが重要です。日々の残業時間を証拠化し、証明できる資料を手元に保管します。タイムカードのある会社ならそのコピーをとること。しかし、残業代を払わない会社は、勤怠管理が十分でないこともあるので、メモを取る、退勤時刻の時計を写真に収めるなど、証拠を残す工夫をしてください。

残業代請求が争いになるとき、法的な手続きでは証拠によって認定されます。そのため、証拠が非常に重要な役割を果たします。

「残業の証拠」の解説

記録した残業時間に基づき、本解説の通りに残業代を計算してください。

残業代請求では、労働者よりも会社の方が、持っている情報が多いもの。そのため、正確な計算は、会社のほうですべきです。足りない証拠資料は開示を求めるようにします。

したがって、労働者としては、まずは労働基準法に基づく概算をし、これに対して「正確な情報によればその請求額よりも残業代が少なくなるはずだ」というならその旨を会社が反論するという流れで進めます。

計算した残業代の金額と内訳を書面に記載し、請求書を作成して会社に送付します。請求した証拠を残すために、内容証明の方法によるのがお勧めです。残業代の時効は3年なので、未払いに気付いたら速やかに請求の申出をしましょう。

会社が反論してくる場合には、必要に応じて、残業時間の記録や、計算の内訳などの資料を提出するようにしてください。返答が遅い場合は、催促し、検討状況を確認します。

「残業代の請求書の書き方」の解説

万が一、会社が適切な対応をしない場合、労働基準監督署に相談するか、弁護士に依頼し、労働審判、訴訟といった法的手続きを講じてください。

残業代をできるだけ少なくして人件費をカットしたいと考える悪質な会社だと、残業代請求をきっかけにトラブルに発展する危険もあります。一人で会社に立ち向かうのが難しいときは、弁護士に相談ください。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

残業代の計算方法についてのよくある質問

最後に、残業代の計算方法についてのよくある質問に回答しておきます。

会社の給与計算にミスがあった場合の対応は?

本解説で正確に計算した額に満たなくても、悪意ある残業代未払いではなく単なるミスのこともあります。給与計算のミスなら、法的権利を声高に主張するのでなく、まずは担当者に指摘し、修正を求めるのが円滑です。まともな企業なら謝罪と共に速やかに修正してもらえるはずです。

残業代を計算できるソフトやツールは?

残業代計算のツールは「きょうとソフト」が有名です。京都地方裁判所の裁判官と京都弁護士会のグループの作成したもので、日本弁護士連合会の弁護士会員向けサイトからダウンロードできます。残業代事案は労使の主張が対立することが多く、共通のソフトで計算しないと、どの争点について主張立証を要するか判別できず議論が錯綜します。

なお、市販の給与計算ソフトは、会社側の使用が想定され、労働者が残業代計算には適しません。

「残業代アプリの注意点」の解説

36協定がない場合に残業代の計算方法は異なる?

本来残業は違法であり、36協定を締結した場合にのみ例外的に適法になるに過ぎません。したがって、36協定のない会社では残業は違法ですが、それでもなお残業代は支払われるべきで、この場合の計算方法は通常と変わりありません。

残業代の計算方法における端数の処理は?

残業代の端数処理についても法律上のルールがあります。1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げることのみ許されています。

残業時間を切り捨てることはできず、1分単位で計算する必要があります。したがって、15分単位や30分単位で計算して、時間の端数を切り捨てる計算方法は違法です。

「残業代の1分単位の請求の原則と例外」の解説

残業代はアルバイトやパートでももらえる?

残業代は、雇用形態を問わず、労働基準法9条の「労働者」なら誰でももらう権利があります。アルバイトやパート、派遣社員や契約社員でも、残業をしたら残業代を請求できます。

「派遣社員の残業代」の解説

まとめ

今回は、残業代の計算方法と、その考え方について詳しく解説しました。正しく計算すれば、会社に残業代請求できる金額を増やすことができます。自分の残業代がいくらなのか、足りているのか、疑問や不安のある方は、ぜひ本解説をもとに計算してみてください。

残業代は、労働基準法にいう「賃金」であり、1ヶ月ごとに払う必要があります。そして、残業代の時効は3年です。3年以上働く方なら、1ヶ月経過ごとに、本来もらえるはずの残業代が時効で消滅します。速やかに残業代を計算し、請求に着手することもまた、もらえる残業代を増やすポイントです。

より正確に残業代を計算し、少しでも増額したいなら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】