柔軟な働き方ができるフレックスタイム制。

就業規則で定められると、フレックスタイム制が適用されます。

労働者にとっても、仕事とプライベートを自由に配分できるメリットあり。

しかし、せっかく魅力あるフレックスタイム制も、理解が乏しいと、良さを活かせません。

また、会社の対応が不誠実だと、もらえたはずの残業代が払われないことも。

フレックスなのを理由に残業代が払われないとき、その処遇は違法の可能性もあります。

フレックスタイム制でも、残業代がまったくなくなるわけではありません。

未払いの残業代があって不利益を被ったなら、必ず残業代請求しましょう。

今回は、フレックスタイム制における残業代の考え方を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- フレックスタイム制は、清算期間の総労働時間内で、労働時間を柔軟に調整できる制度

- 清算期間の総労働時間を超えると、時間外労働となり、フレックスでも残業代が請求できる

- 就業規則、労使協定など有効要件を満たさないフレックスタイム制は、違法であり無効

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

フレックスタイム制とは

まず、フレックスタイム制という、特殊な労働時間制の定義を説明します。

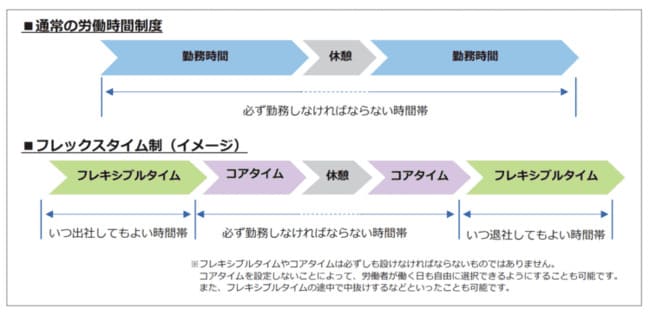

フレックスタイム制とは、労働時間を、一定のルールのもと柔軟に変更できる制度です。

コアタイムの出勤は必須な一方、フレキシブルタイムに働くかは、労働者が自由に判断できます。

フレックスタイムでは、1日、1週ごとの労働時間は規制されません。

そのため、残業代についても、通常の労働時間制とは異なった考えが必要です。

また、就業規則と労使協定による定めが必要となります。

一方、ルールを守るかぎり、労働者は、始業・終業時刻を自由に決められます。

フレックスタイム制では、「1日8時間、1週40時間」という労働時間の規制はありません。

ただし、規制がないからとて、好き勝手に働かせられはしません。

フレックスタイム制で働かせられる上限は、一定の期間ごとに労使協定に定められます。

法律用語で、この一定期間を「清算期間」、労働時間の上限を「総労働時間」と呼びます。

フレックスタイム制なら、労働者は、仕事と生活の調和をとって効率的に働けます。

日ごとのリズムにあわせ、労働時間を柔軟に調整できます。

共働きの夫婦の子の送迎、通勤ラッシュの回避などにも役立ちます。

労働時間の定義について、次の解説を参考にしてください。

フレックスにおける残業の考え方は?

フレックスタイム制だと、一般的な働き方と大きく異なることがあります。

なので、労働時間についても特殊な考えが必要。

「そもそも、どの時間が残業にあたるのか」をよく理解しなければなりません。

そこで次に、フレックスタイム制のもとでの「残業」の考え方を、わかりやすく解説します。

残業時間には、時間外労働、休日労働、深夜労働の3種類があります。

時間外労働

前章で解説のとおり、フレックスタイム制では、「清算期間」のなかで「総労働時間」までの時間数について、1日や1週の労働時間を柔軟に増減させられる制度です。

なので、清算期間における総労働時間までの労働には、残業代は生じないのが基本です。

したがって、時間外労働となるのは、清算期間の総労働時間を超えた時間です。

この時間外労働となる時間の計算は、清算期間が1ヶ月の場合と、1ヶ月を超え3ヶ月以内の場合とで異なります。

清算期間が1ヶ月の場合

まず、清算期間が1ヶ月の場合、時間外労働は次の式で算出します。

- 時間外労働=実労働時間 - 清算期間における総労働時間

なお、長時間労働とならないよう、総労働時間には一定の制限があります。

労使協定を結ぶ際、そこに定められる総労働時間には上限があるのです。

これを超えて長い時間とすることは、残業代を違法に未払いにするに等しく、許されません。

詳しくは「フレックスタイム制が違法となるケースに注意」で後述します。

清算期間が1ヶ月を超え3ヶ月以内の場合

清算期間が1ヶ月を超える場合、さらに複雑な計算が必要です。

(なお、清算期間の上限は、3ヶ月です)

清算期間が1ヶ月を超える場合には、「清算期間における総労働時間」の上限だけでなく、1ヶ月ごとの労働時間の上限が設定されます(1ヶ月ごとの上限は、週平均50時間とされています)。

1ヶ月ごとの上限を超えた労働もまた、時間外労働となり、残業代が払われます。

したがって、次のような計算式となります。

時間外労働=次の2つの時間の合計

- 月間の実労働時間数 - (50時間×各月の暦日数/7)

- 清算期間の実労働時間 - 清算期間における総労働時間

(ただし、50時間超と重複する部分を除く)

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次の解説をご覧ください。

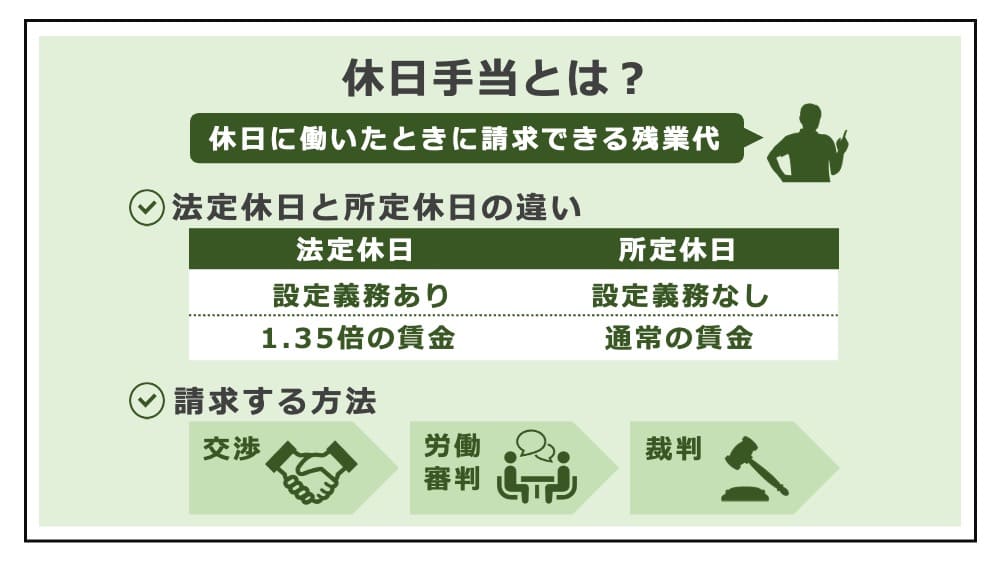

休日労働

フレックスタイム制でも、休日労働の考え方については変わりません。

通常の労働時間制の場合と、同様に考えて大丈夫です。

フレックスタイム制はあくまで労働時間の特例に過ぎず、休日のルールには関係しません。

したがって、「1週1日または4週4日」の法定休日の労働なら休日手当が払われます。

フレックスタイム制でも、法定休日労働なら残業代がもらえます。

休日手当は、通常の給料の1.35倍の割増となります。

これに対し、所定休日労働は、休日手当が生じません。

例外的に、所定休日に働き、1週40時間を超えると、時間外労働となり残業代が発生します。

ただし、フレックスタイム制だと、法定労働時間の総枠内ならば所定休日に対する残業代はもらえません。

休日手当の請求については、次に解説しています。

深夜労働

午後10時から午前5時までの労働を、深夜労働といいます。

フレックスタイム制でも、深夜労働の考え方は、通常の場合と変わりません。

したがって、深夜労働をすれば、深夜手当が生じます。

深夜手当は、通常の給料の1.25倍(深夜かつ時間外なら1.5倍)の割増となります。

深夜残業については、次に解説しています。

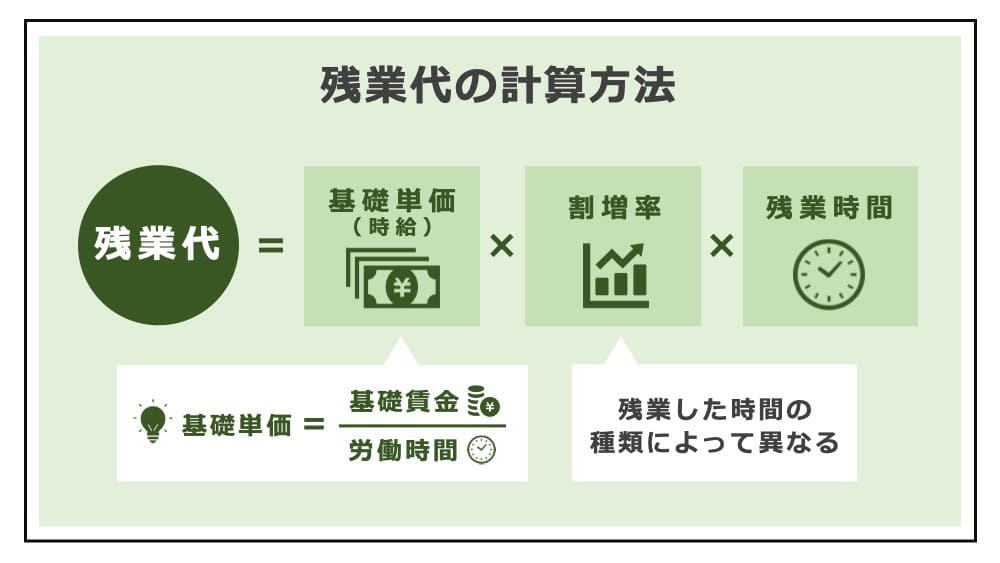

フレックスタイム制の残業代の計算方法

フレックスタイム制でも、残業となる時間があり、残業代が請求できると説明しました。

実際に、どれくらいの金額が請求できるのか、具体例で解説します。

割増率は、残業の種類によって異なります。

時間外労働は25%、休日労働は35%、深夜労働は25%とされています。

なお、時間外労働が60時間を超えるときは、割増率50%となります。

残業代の正しい計算方法は、次に解説します。

フレックスタイム制が違法なケースに注意

フレックスタイム制が通常の労働時間制と異なることを解説しました。

そして、フレックスでも残業が生じ、未払いなら違法であると説明しました。

さらにこれを超え、フレックスタイム制そのものが違法なケースもあります。

制度自体が違法なら、通常の労働時間制に直して、残業代を計算せねばなりません。

「フレックスタイム制だから」という以上に理由が聞けないなら不当でしょう。

違法な残業代未払いを疑うべき場合だといえます。

フレックスタイム制にするには、就業規則と労使協定の定めが必要。

労使協定では、次の事項を定めなければなりません。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

(清算期間の上限は3ヶ月です) - 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- (定める場合)コアタイム・フレキシブルタイム

また、違法な長時間労働は許されません。

総労働時間は、法定労働時間の総枠の範囲内である必要があります。

- 清算期間における総労働時間≦清算期間の暦日数/7×1週の法定労働時間(40時間)

清算期間を1ヶ月〜3ヶ月の月単位とするとき、法定労働時間の総枠は、次のとおり。

【清算期間が1ヶ月の場合】

| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |

|---|---|

| 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

【清算期間が2ヶ月の場合】

| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |

|---|---|

| 62日 | 354.2時間 |

| 61日 | 348.5時間 |

| 60日 | 342.8時間 |

| 59日 | 337.1時間 |

【清算期間が3ヶ月の場合】

| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |

|---|---|

| 92日 | 525.7時間 |

| 91日 | 520.0時間 |

| 90日 | 514.2時間 |

| 89日 | 508.5時間 |

残業代の計算についても慎重に判断してください。

フレックスタイム制だと月ごとの境が曖昧になりがちですが、残業代の繰越は許されません。

フレックスタイム制を逆手にとって、違法な残業を強要する会社があります。

しかし、正しい制度運用ができていないなら、その制度は違法です。

違法に残業を削減されたときの対応は、次の解説をご覧ください。

まとめ

今回は、フレックスタイム制における残業代について解説しました。

フレックスでも、残業すれば残業代が払われます。

残業代に未払があるなら、労働基準法違反であり、違法です。

会社が「フレックスタイム制だから残業代は出ない」と反論することがあります。

しかし、フレックスといえど際限なく働かされるわけはなく、鵜呑みにしてはいけません。

ただし、フレックスタイム制は、特別な労働時間制なので、残業代の計算も特殊です。

計算方法をよく理解し、未払いの残業代がいくらなのか、算出しなければなりません。

フレックスの残業代のように特殊な案件こそ、日頃から労働法に精通した弁護士にお任せください。

- フレックスタイム制は、清算期間の総労働時間内で、労働時間を柔軟に調整できる制度

- 清算期間の総労働時間を超えると、時間外労働となり、フレックスでも残業代が請求できる

- 就業規則、労使協定など有効要件を満たさないフレックスタイム制は、違法であり無効

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】