「労働時間」とは一般に、「働いている時間(業務時間)」と理解されるでしょう。

しかし、法律用語としては、「労働時間」は明確に定義されています。

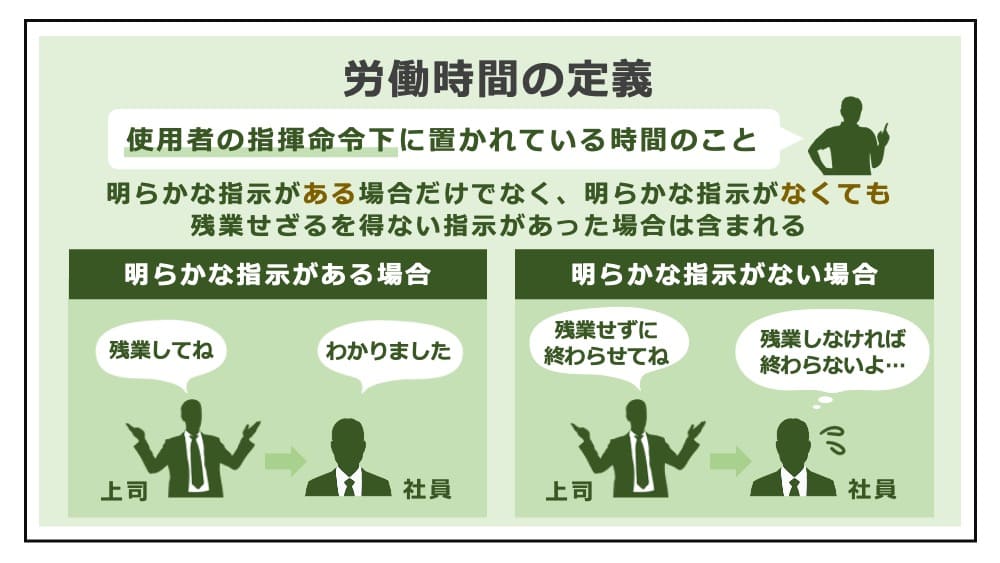

裁判例によれば、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。

労働時間にあてはまる時間であってはじめて、給料や残業代の対象になります。

そのため、残業代を損せず請求するには、労働時間の定義をよく理解せねばなりません。

このなかに含まれるのは、実際に業務をする時間だけではありません。

業務のため待機したり、休んだりする時間も、使用者の指揮命令下にあるなら労働時間。

すると、実際の作業に従事する時間以外に、その前後の時間も含まれることがあります。

今回は、労働法及び裁判例における「労働時間」の定義を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間と、裁判例で定義される

- 会社が、労働時間と扱わない時間も、客観的には労働時間にあたる

- 法定労働時間を超えて働けば、残業にあたり、残業代がもらえる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

労働時間の定義とは

労働時間の定義は、「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」です。

「勤務時間」「業務時間」などということもあるが、これはあくまで一般用語。

「労働時間」は法律用語なのです。

労働時間とは、一般には「働いている時間」という意味。

しかし、法律用語では、この一般の意味とは違ってきちんと定義されます。

労働時間を定義する裁判例

労働時間の定義は、労働基準法をはじめ法律にはありません。

労働時間かどうかが争われた裁判例で、解釈によって定義が決められています。

裁判例では、労働時間について次のように判断されます。

(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)

労働基準法32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

三菱重工業長崎造船所事件(最高裁平成12年3月9日判決)

指揮命令下に置かれている時間とは

「使用者の指揮命令下」とは、会社が業務命令をしているかを表す基準。

したがって「会社の業務命令で行動している」という時間が、労働時間です。

このなかには、明示的な命令だけでなく、黙示の命令も含みます。

裁判例における労働時間の考えを、「指揮命令下説」と呼びます。

つまり、労働時間は、実作業に従事する時間だけでなく、その前後の時間も指す法律用語。

実作業に従事する時間だけを「労働時間」と算出する会社は、残業代が未払いです。

これら「労働時間」に含まれるすべての時間を足し合わせて「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働いていれば、残業代の正しい計算方法にしたがえば残業代請求が可能だというわけです。

そのため、労働者が、会社から一定の行為を指示、命令されていたり、実際にはそうするしか選択肢がないといった場合に、その時間が労働時間と評価されるのかどうかが、労働トラブルの原因となります。

残業代請求の弁護士への無料相談は、次に解説しています。

労働時間に該当する時間

先ほどの定義にしたがって、労働時間に該当するケースを解説します。

会社の業務命令に従って、本来の業務そのものをする時間が労働時間なのは当然です。

業務命令によって働く時間が労働時間なのは、一般の感覚からしてもよくわかるでしょう。

遅刻や欠勤、サボりやミスは注意されるから、「使用者の指揮命令下」なのも明らかです。

これに対し、会社は労働時間と扱わなくても、実際には労働時間に該当する例もあります。

労働時間かどうかは、最終的には裁判所の判断なので、会社の不当な扱いに従う必要はありません。

例えば、使用者の指揮命令下に置かれていると評価され、労働時間に当たるのは次のケース。

- 休憩時間とされているが、来客対応、電話対応を要する時間

(例:短すぎる休憩時間、実際は休憩できなかった時間) - 終業時刻後なのにサービス残業の黙認をされている時間

- 持ち帰り残業の時間

- 業務に要する準備の時間

(例:着替え時間、朝礼、体操、掃除など) - 仮眠時間とされているが、頻繁な緊急対応を要する時間

- 会社の飲み会や社内行事

これらの時間は、労働時間に当たります。

そのため、法定労働時間を超えて働けば、残業代が発生します。

むしろ、会社はその時間をすべて記録し、正確に把握する義務があるのです。

しかし、本来なら労働時間に該当する時間を把握せず、タイムカードを打刻しないよう指示するなど、労働時間としての記録が残らないよう悪知恵を働かせるブラック企業もあります。

このような労働時間の把握は、違法です。

未払いの残業代を損しないよう請求するには、労働者側でも、証拠集めの工夫が必要です。

残業の証拠となる資料は、次に解説します。

労働時間に該当しない時間

次に、労働時間には該当しない時間についても解説します。

残業代請求では、明らかに労働時間でない時間を知るのも大切。

むしろ、会社が不当に労働時間と扱われる時間を減らそうとするとき、「明らかに労働時間に該当しない時間を除いて、それ以外は労働時間になる可能性がある」と考えるべきです。

使用者の指揮命令下に、明らかに置かれていない時間は、次のケース。

- 通勤時間

- 休憩時間

- 始業前・終業後の時間

- 教育・研修(自由参加のもの)

※ただし、いずれも自由利用が保障され、拘束されていないことを要します。

これらの時間は、労働時間ではないため、どれほど長時間でも残業代はもらえません。

ただ、社内では休憩と扱われながら、実際には仕事せざるをえないこともあります。

このとき、その時間に対して給料、残業代を払わないと、違法なサービス残業になってしまいます。

労働時間の上限と、残業に該当する時間

労働時間には、法律で定められた上限があります。

つまり、会社は労働者を、いくらでも長時間働かせられるわけではありません。

労働時間の限度を超えて働かせるのは違法で、たとえ残業代を払っても禁じられます。

労働時間の上限を考えるときは、まずは法定労働時間を知る必要があります。

法定労働時間は、労働基準法で定められた「1日8時間、1週40時間」の時間。

これを超えて働かせた時間は、いわゆる残業時間に該当し、残業代がもらえます。

労働基準法32条

1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

法定労働時間を超えて働かせるには、36協定の締結を要します。

ただし、36協定に定められる残業時間は、法律による上限があり、長時間労働を抑止しています。

36協定の限度時間は、次のように定められています。

- 月45時間、年360時間が基本

【36協定に特別条項を定めた場合】

- 月100時間未満、年間720時間未満

- 2〜6ヶ月平均で80時間以内(休日出勤を含む)

- 月45時間を超えるのは年間6ヶ月まで

労働時間を知るため、理解したいポイント

次に、労働時間を知るために、理解しておきたいポイントを解説します。

労働時間と休憩時間の違い

休憩時間は、労働時間に該当しない時間の典型例です。

ただし、休憩時間は、労働者が自由に利用できる保障が必要。

自由に利用できないなら、労働時間に該当する時間となる可能性もあります。

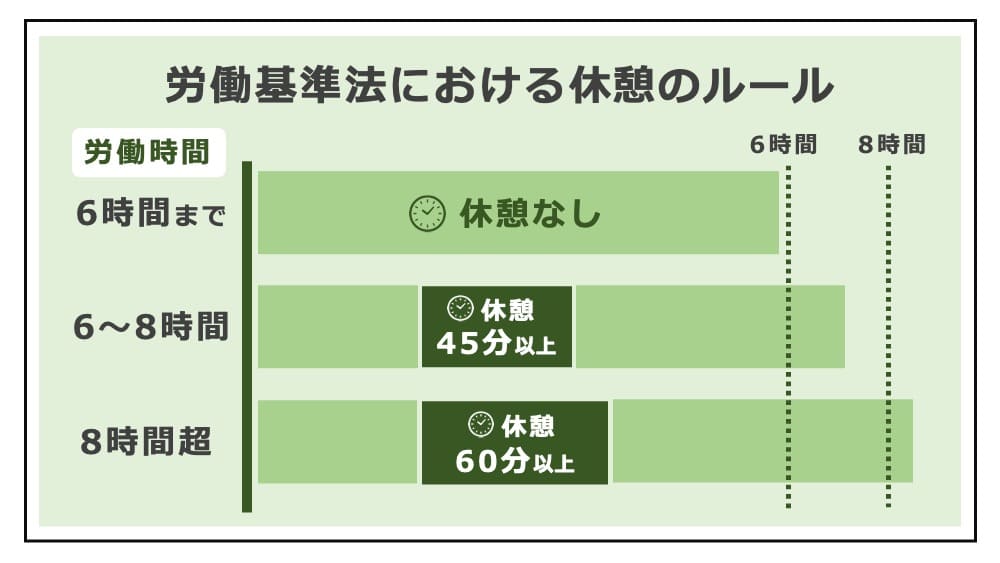

労働基準法では、6時間を超えて働かせると、休憩をとらせる必要があります。

働く時間に応じ、とる必要のある労働時間は、次のように決められています。

| 労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| 〜6時間以内 | 休憩なし |

| 6時間を超え、8時間以内 | 最低45分 |

| 8時間を超える | 最低1時間 |

休憩時間が短いときの違法性は、次に解説します。

法定労働時間と所定労働時間の違い

労働時間に該当する時間のなかには、法定労働時間と所定労働時間があります。

この2つの違いを知れば、労働時間の理解を深めることができます。

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限。

つまり「1日8時間、1週40時間」という労働時間のことです。

36協定があってはじめて残業命令できるので、36協定なしに法定労働時間を超えて働かせるのは違法。

そして、法定労働時間を超えて働かせるには、残業代を支払う必要があります。

所定労働時間とは、会社が労働契約で定めた労働時間のこと。

所定労働時間は、法定労働時間の範囲内でなければならず、労使の合意で決まります。

「1日7時間30分」など、法定労働時間より短い労働時間を定めている会社もあります。

このとき、所定労働時間を超え、法定労働時間を下回る時間について、残業代を払うかどうか(また、その残業代の計算方法)については、労働契約の内容によって決めることができます。

労働時間に関するさまざまな制度

ここまでの解説は、労働時間についての基本でした。

最後に、労働基準法に定められた、特殊な労働時間制を解説します。

特殊な労働時間制では、労働時間の考え方が違うため、残業代の計算方法も異なってきます。

変形労働時間制

変形労働時間は、1週40時間を平均としながら、一定期間の枠内で労働時間を調整する制度です。

変形労働時間は、その単位によって、次の3つがあります。

- 1ヶ月単位変形労働時間制

(労働基準法32条の2)

1ヶ月以内の期間を平均して1週40時間となるよう、特定の日・週で法定労働時間を超える労働をさせることのできる制度 - 1年単位変形労働時間制

(労働基準法32条の4)

1ヶ月を超え、1年以内の期間内を平均して、1週40時間となるよう、特定の日・週で法定労働時間を超える労働をさせる制度 - 1週単位非定型的変形労働時間制

(労働基準法32条の5)

1週40時間以内の範囲で、1日10時間を上限としてその枠内で労働させる制度

乗じ使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店のみ適用できる

(参考:変形労働時間制とは?)

いずれも、繁閑の差の激しい業種で利用されることの多い労働時間制です。

労働者を保護するための要件を満たす範囲で、忙しいときにたくさん働かせ、暇なときに調整することが許されているからです。

1年単位、1週単位の場合は労使協定を要し、1ヶ月単位の場合は労使協定もしくは就業規則が必要。

(労使協定のある場合には、労働基準監督署に届出しなければなりません。)

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、1ヶ月以内の清算期間を定め、そのなかで始業時刻、終業時刻を労働者が自由に決めて働くことのできる労働時間制です。

必ず働かなければならない「コアタイム」を定める例もあります。

コアタイム以外の時間を「フレキシブルタイム」といいます。

労使協定で、清算期間内の総労働時間を定めねばならず、これを超える時間は残業となります。

フレックスタイム制における残業代について、次に解説しています。

事業場外みなし労働時間制

労働者が、事業場の外で働き、労働時間を把握できないときに適用できる制度。

一定の時間だけ働いたものとみなす効果があり、所定労働時間だけ働いたとみなすのが原則です。

また、所定労働時間を超えて働く必要のあるときは、当該業務の遂行に通常必要な時間だけ働いたものとみなします。

この場合、労使協定を締結すれば、みなし労働時間を定めておくこともできます。

なお、労働時間の把握が困難でなければ、この制度は利用できません。

努力すれば時間把握が容易ならば、制度そのものが無効となり、残業代が生じる可能性があります。

裁量労働制

裁量労働制は、専門性の高い業務に従事する労働者について、あらかじめ定めた一定の時間だけ働いたものとみなす制度です。

裁量労働制には、次の2種類があります。

- 専門業務型裁量労働制

(労働基準法38条の3)

専門性の高い業務に従事する労働者について、労使協定に定めた時間だけ労働したものとみなす - 企画業務型裁量労働制

(労働基準法38条の4)

企画、立案、調査及び分析の業務に従事する労働者について、労使委員会の決議で定めた時間だけ労働したものとみなす

労使協定の届出、労使委員会の設置といった要件を満たさない裁量労働制は、違法であり無効です。

この場合には、残業代を請求することができます。

裁量労働制が違法なケースの対応は、次に解説します。

まとめ

今回は、「労働時間」の法的な定義について解説しました。

残業代請求するとき、必ず理解しておいてください。

「必要な残業代をもらえていないのではないか」と不安に思うこともあるでしょう。

まず、「その時間は、『労働時間』にあたるのか」を検討する必要があります。

社内のルールでは労働時間とされずとも、法的には残業代が生じる時間もあります。

労働時間の考えを正しく理解すれば、会社の不当な扱いに対抗できます。

裁判例で定められた「使用者の指揮命令下に置かれている時間」なのに残業扱いされていないなら、未払い残業代が生じている可能性が高いです。

- 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間と、裁判例で定義される

- 会社が、労働時間と扱わない時間も、客観的には労働時間にあたる

- 法定労働時間を超えて働けば、残業にあたり、残業代がもらえる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】