労働審判は、労働者保護のための裁判手続き。残業代請求でもまた、労働審判は十分に活用できます。きちんと残業代を払わないブラック企業は、未だ数多くあります。残業代を受け取るのは正当な権利とはいえ、権利の実現は手間と労力がかかるもの。労働審判ならば、少なくとも訴訟よりは、簡易に請求できます。

一方で、労働審判が作られた当初は、残業代請求に向かないとの意見もありました。メリットや手続きの流れをよく理解した上で利用しなければなりません。

今回は、労働審判による残業代請求のポイントを、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労働審判は、個別労使紛争を、簡易、迅速かつ柔軟に解決するための制度

- 残業代を請求するとき、労働審判を利用することにはメリットがある

- 残業代請求の労働審判を活用するには、デメリットを理解し、訴訟と比較する必要がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労働審判で残業代を請求すべきケースとは

残業代は、働いた分の正当な対価であり、未払いは違法です。残業したのに払ってもらえないなら、法的手続きによって払ってもらう必要あり。

このとき、解決に資するのが、労働審判の手続きです。

労働審判は、簡易、迅速かつ円滑に労働問題を解決するための裁判手続きの一種。

裁判所で行われますが、訴訟に比べ、話し合いを重視します。残業代請求では、証拠の審理が1期日でされる点が特徴です。

労働審判で、残業代を請求すべきケースは、次のようなもの。

- 早期に解決したい残業代請求

- その代わりに、金額はある程度は譲歩してもやむをえない

- 会社も徹底的に争う可能性は少ない

- 未払い残業代以外の複雑な労働問題がない

なお、労働審判は、解雇の金銭解決のための制度という色彩が強かったことも。そのため、残業代には向かないという意見もありました。しかし、現在では、労働審判でも残業代請求が多く取り扱われています。

労働者保護のために、労使間の個別のトラブルを解決する制度だからです。残業代請求は、よく起こる労働問題の典型例であり、扱えないとすれば救済が不十分です。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

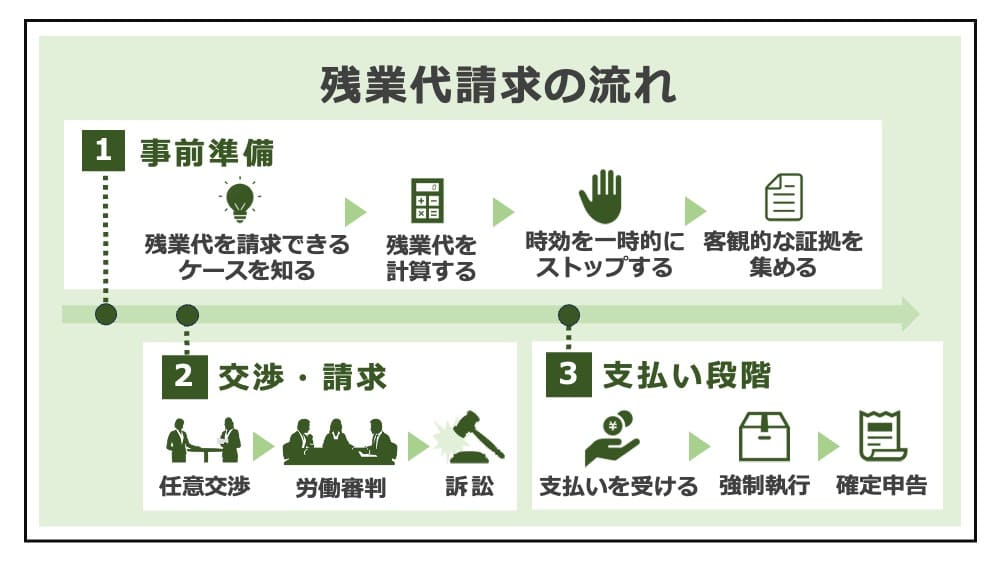

労働審判で残業代を請求する手続きの流れ

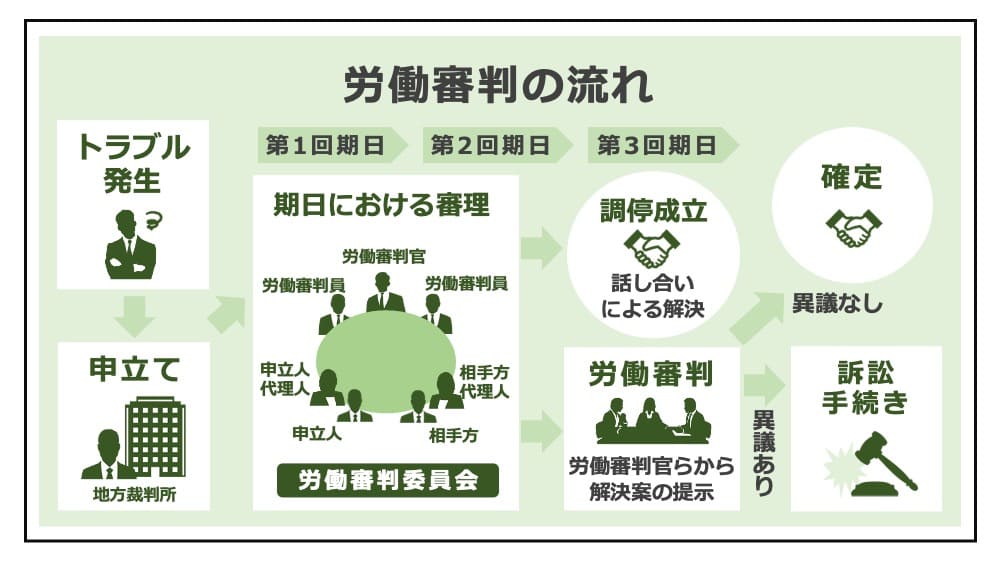

労働審判をうまく利用するには、その手続きの流れを知る必要があります。

金銭的にも時間的にも、余裕のない労働者を保護するための制度。なので、利便性の高い、残業代請求の方法だといえます。

申立書を提出する

労働審判を利用するには、申立書を、管轄の裁判所に提出します。あわせて、証拠と、労働者自身の陳述書を提出するのが通例です。

残業代を請求する場合、雇用契約書、就業規則や賃金規程、タイムカードなどの資料が重要です。

「残業代請求の証拠」の解説

第1回期日

申立書が裁判所に受理されると、40日以内に、労働審判の初回期日が設けられます。期日の1週間前を目安に、会社側から答弁書、反論に役立つ証拠が提出されます。

期日では、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(一般人)2名で構成される労働審判委員会を交え、各当事者の主張を聞きながら争点の整理が行われます。その後、聴取した事実関係をもとに、調停が行われます。

「労働審判の当日の流れ」の解説

第2回、第3回期日

第1回期日で、双方が譲歩できず、調停がまとまらないとき、第2回、第3回期日が開かれます。調停で、妥協点が見つかれば、調停成立により終了します。調停は、裁判上の和解と同じ効果を有します。

調停が成立し、終了する

第3回期日までに調停がまとまれば、調停調書が作成され、労働審判は終了します。残業代請求のみならば、調停の成否は、金額の折り合いがつくかどうか。当事者のみではまとまらない場合に、労働審判委員会から調停案が出されることもあります。

訴訟に移行したら得られる残業代、かかる費用などと比較し、譲歩するかを検討しましょう。

調停不成立なら審判が下される

調停が不成立の場合には、審判が下されます。審判は、労働審判における、裁判所側の最終的な決定です。訴訟とは異なり、必ずしも法律どおりでない柔軟な紛争解決も可能。

残業代請求の労働審判の場合には、やはり一定の金額を支払う命令が多いです。審判内容に、双方が異議なければ、労働審判は終了します。

異議申立て・訴訟に移行

審判に、労使いずれかが異議申立てをすると、自動的に訴訟へ移行します。異議申立ては、審判が出されてから2週間以内に行う必要があります。

争点が複雑だったり、事実関係に大きな争いがあったりすると、労働審判での解決には限界があります。残業代の労働審判だと、例えば、次のようなケースは訴訟が適しているでしょう。

異議申立てした場合には、労働審判の申立時に、訴訟提起していたものとみなされます。

残業代の時効は3年とされます。この点で、労働審判後、訴訟に移行すれば、たとえ判決までにかかる期間が3年を超えたとしても、時効経過前に労働審判を申し立てていれば、時効にはかかりません。

「労働審判の異議申立」の解説

労働審判による残業代請求のメリット・デメリット

次に、労働審判による残業代請求のメリット、デメリットについて解説します。

残業代請求において、多くのメリットのある労働審判。しかし、活用方法を誤ると、デメリットもあります。

短期間での紛争解決が可能

訴訟だと長期化してしまうケースも、労働審判の利用により期間を短縮できるメリットがあります。

訴訟手続きは、訴状、答弁書、準備書面によって、主張を積み重ねます。争点を整理しきるまで書面のやりとりを繰り返すので、時間がかかります。残業代請求だと、目安として半年〜1年程度。また、残業代だけでなく、長時間労働によるうつ病や過労死など、健康被害もあわさると感情的な対立が生まれやすく、紛争が激化し、解決までの期間はさらに長期化します。

一方、労働審判は、期日が最大3回までと制限されます。なので、手続き全体にかかる期間は、長くて2,3ヶ月程度です。

手続にかかる費用が安い

労働審判は、手続きにかかる費用が安く済むメリットがあります。

裁判所の手続きを利用するには、手数料がかかりますが、労働審判の手数料は、訴訟の半額程度です(手数料額早見表)。手数料は、印紙により納付します。

また、弁護士費用も、訴訟より労働審判のほうが安い傾向にあります。弁護士のかける業務量が限定的で、安く依頼を引き受けてくれる弁護士が多いのです。残業代請求のケースだと、着手金無料の弁護士も少なくありません。

「残業代請求を着手金無料で依頼する方法」の解説

証拠収集の負担が少なく済む

訴訟で残業代を認めさせるには、証拠による正確な証明が必要。残業代請求では、1日ごとの正確な労働時間の証明が求められます。タイムカードなど、客観的な証拠がない場合、ハードルが高いでしょう。

労働審判では、労使の話し合いで、互いに譲歩することが可能です。証拠の審理にも限界があり、1日単位ですべてチェックできないことも。そのため、訴訟より証拠調べが厳密でなく、証拠集めの負担が小さいメリットがあります。

「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

請求額から譲歩しなければならない

労働者側からみて、労働審判だと譲歩を要する点はデメリットです。労働審判は、話し合いを重視し、調停で終えることの多い手続きだからです。「必ず請求額満額ほしい」という態度だと、労働審判で解決できません。会社が、一定額を払う意思があるときには、譲歩をして合意せざるをえないこともあります。

準備期間があまりない

労働審判は、短期間でスピーディに解決できると解説しました。このことは逆に、準備期間がないというデメリットでもあります。申立ては速やかにせねばならず、申立てから40日足らずで初回期日が来てしまいます。

争点整理、事実のヒアリングは、第1回期日でほぼすべて完了してしまいます。なので、第1回期日までにすべての準備を終えなければなりません。

「残業代請求の解決にかかる期間」の解説

結局訴訟になってしまう場合もある

労働審判に異議申し立てされると、結局は訴訟になってしまいます。労働審判で進んでいた争いはなくなり、一から手続きのやり直しです。

必要な資料は変わらないので、証拠集めは無駄にはなりません。労働審判での議論も、証拠として訴訟に反映させることは可能です。ただ、労働審判で早く済ませようとした労働者の意図は、実現できなくなってしまいます。

「残業代を取り戻す方法」の解説

労働審判で残業代請求するとき、解決金の相場は?

労働審判で、双方歩み寄りの結果、どれくらいの解決金が得られるでしょう。費用倒れとならないためにも、解決金の相場を知る必要があります。

いくら労働審判が低コストで争えるとはいえ、一定の費用はかかります。解決金が少なすぎるケースでは、残念な結果に終わるおそれもあります。

残業代には、確たる金額の相場はありません。

基本的に、給料は人により違うし、残業をどれだけしたかでも変わるからです。残業の事情や、会社ごとの労働条件の違いも影響します。

なお、労働審判の解決金の相場には、次のような統計があります。

- 50万〜100万円未満(1位、23.7%)

- 100万〜200万円未満(2位、27.0%)

- 200万〜300万円未満(3位、10.4%)

つまり、解決金の額は、50万円〜300万円ほどが通例です。残業代は、証拠が十分なら、法律で正しく計算できます。しかし、証拠が不十分な場合もあれば、それほど時間をかけたくない場合もあるでしょう。

このとき、訴訟になればどの程度の残業代がもらえるか、労働者が、それにどれくらいの時間と費用をかけ、リスクを負えるかといった事情が、解決金を増減させます。

労働審判と、他の制度との違い

残業代を請求するのに利用できる法的手続きは、複数あり、労働審判は、その1つに過ぎません。

他の制度の違いを知れば、労働審判が適しているかを判断できます。労働審判と訴訟に違いをよく知り、どちらで申し立てるか検討する必要があります。

労働審判と訴訟の違い

労働審判のほうが、訴訟よりも簡易に結論を得られる制度だといえます。労働審判は、訴訟による解決が長期化しがちな点を懸念して作られた制度。労働者保護を主たる目的としているからです。

訴訟では、争点整理、証拠収集が終了するまで期日を重ねます。これに対し、労働審判は、3回までの期日で解決されることとされています。平均審理期間も、約70日程度とされています。また、労働審判は非公開で行われます。

労働審判と調停の違い

調停は、裁判所で行う話し合いの手続き。原則として1回の期日で、調整をしてもらって解決を目指します。その代わり、調停が成立しない場合には、終了となります。

労働審判は、話し合いを重視する点は共通だが、合意できない場合に最終決定が下る点が異なります。この最終決定が、審判です。むしろ、労働審判は、その手続内に、調停を含みます。つまり、調停で話し合い、解決しかねれば労働審判が下す、という一連の手続きなのです。

「労働問題の解決方法」の解説

労働審判による残業代請求を弁護士に依頼する理由

労働審判は、訴訟に比べれば簡易ですが、裁判所での法的手続きに違いはありません。裁判所や法律のルールにのっとり、書面作成するなど、手間はかかります。

労働審判でも、弁護士に依頼するほうが、優位に進められます。残業代の労働審判を、弁護士に依頼すべき理由を4つ解説します。

短時間で事前準備できる

労働審判の準備にかけられる時間は、必ずしも長くはありません。労働審判そのものが、スピーディに解決するための制度。残業代の未払いが発覚してから申し立てまで、あまりに日が空くのは不適切です。

弁護士に依頼すれば、限られた時間で、素早く準備できるメリットがあります。必要な証拠集めから、申立書の作成まで、慣れた弁護士に任せるほうがよいでしょう。

経験に基づきサポートできる

労働者にとって、労働審判ははじめてのことで、知らないことばかりでしょう。一方、弁護士ならば、残業代の労働審判を何度も経験しているはず。

有利な調停を成立させるには、経験から来る予測が不可欠。予想される争点に沿って対応することで、交渉を優位に進められます。一方で、会社もまた弁護士を依頼するのが通常なので、対抗する必要があります。

訴訟移行後もサポートできる

労働審判で解決できず、訴訟に移行しても、弁護士なら継続してサポートできます。訴訟は、労働審判に比べてはるかに複雑。労働審判ももちろんですが、まして訴訟を労働者1人で対応するのは困難でしょう。訴訟移行のおそれがあるなら、労働審判から弁護士に依頼し、トータルサポートを受けるのが安全です。

労働問題に強い弁護士の選び方についても参考にしてください。

弁護士費用もさほど高額ではない

残業代請求を弁護士に依頼するのに、不安なのは弁護士費用でしょうが、労働審判の依頼については必ずしも高額になるわけではありません。事前の計算で、正当に受け取るべき残業代があることがわかっていれば、労働審判によってさほど長い期間をかけずに勝ち取ることができ、訴訟などに比べれば弁護士としても費用を安く抑えてよいと考えられているからです。

労働審判で残業代を請求するなら、弁護士と協力して準備することが成功への鍵となります。適切な弁護士を選び、サポートを受けることは、弁護士費用を支払うに値する十分な効果があります。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

今回は、未払いの残業代を請求するとき、労働審判が活用できることを解説しました。労働審判の手続きやメリットを知れば、有利に進められます。

交渉が決裂し「訴訟するしかない」となると、その手間や費用から、あきらめざるをえないことも。より短期間、かつ低コストで残業代請求できる労働審判が有益なケースといえます。

弁護士は、労働審判をはじめ、裁判手続きに精通しています。労働審判で、早期に残業代を受け取りたい方は、ぜひ弁護士に相談ください。

- 労働審判は、個別労使紛争を、簡易、迅速かつ柔軟に解決するための制度

- 残業代を請求するとき、労働審判を利用することにはメリットがある

- 残業代請求の労働審判を活用するには、デメリットを理解し、訴訟と比較する必要がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】