労働審判は、解雇や残業代、ハラスメントなど、あらゆる労働トラブルで利用されます。労動者保護のために簡易、迅速な解決が実現できるので、積極的に活用すべき裁判手続き。しかし、結果にどうしても納得いかない場合もあります。

調停では合意に至らない場合、裁判所(労働審判委員会)が「審判」を下しますが、示された解決に不服なら労働審判の異議申立てを検討することになります。労働審判に不服があるとき、2週間以内に異議申立てをすることができます。労使いずれかが異議申立てをすると審判は確定せず、訴訟に移行します。2週間以内に異議申立てがない場合は審判が確定し、それ以上争えなくなります。

労働審判における判断は、裁判所の審理に基づくため「明らかな誤り」はそう多くありません。「異議申立てすべきか(異議申立てにメリットがあるか)」の決断は非常に悩ましく、訴訟移行後の見通しを踏まえた専門的な知識を要します。

今回は、労働審判の異議申立てについて労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労働審判に不服があるとき、異議申立ての期間は2週間以内

- 異議申立てをして訴訟に移行するのが有利かどうかを慎重に考慮すべき

- 訴訟移行してかえって不利にならぬよう、異議申立て前に弁護士に相談する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労働審判の異議申立ての方法と期間

労働審判は、訴訟よりも簡易かつ迅速に裁判所の判断を得られる点で、労動者保護に資する制度です。特に、不当解雇や雇止めを争う「地位確認請求」において労働審判が活用されます。

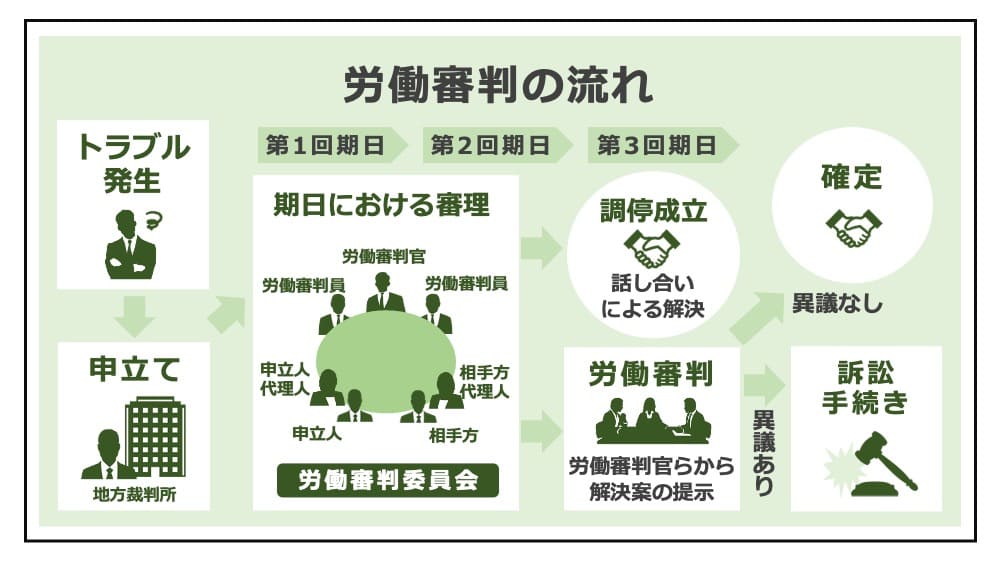

労働審判の手続きは、原則として3回までの期日で終了します。

まず、第1回期日で事実関係をヒアリングし、その後に「調停」という話し合いの手続きに移ります。合意が成立するまで調停は続き、第2回、第3回期日においても継続します。しかし、調整が難しい場合は審理が打ち切られ、労働審判委員会が「審判」という意思決定を下します。

裁判所(労働審判委員会)の最終判断である審判に対して、労使のいずれからも異議申し立てをすることができます。異議申立てができる期間は2週間です(労働審判法21条)。

2週間の期間は、審判書の送達を受けたとき、または、労働審判の告知を受けた日から進行します。通常は労働審判は当事者も参加するため期日の席上で口頭で言い渡され、審判書は作成されません。したがって異議申立ては労働審判の最後の期日から2週間以内にする必要があります。異議申立ての機会を保障するため、審判内容を知ってからしか期間は進行しません。

異議申立ての方法は、具体的には、労働審判の判断を下した裁判体に対し、異議申立書を提出する方法で行います。

「労働問題の種類と解決策」の解説

労働審判に異議申立てをすると訴訟に移行する

労働審判に対し、労動者と使用者のいずれかの当事者が異議を申し立てると、審判は確定せずに訴訟へ移行します。このとき審判は失効し、労働審判を申し立てた時点に遡って訴訟提起があったものとみなされます(訴え提起の擬制・労働審判法22条)。

労働審判の申し立て時に訴訟提起がなされたものとみなされる結果、労働審判申立書が訴状と同視されます。

実務的には訴訟移行のタイミングで「訴状に代わる準備書面」と題する書類を提出するのが通例です。その後は他の訴訟手続きと同じく、裁判所が呼出状で指定した期日に出廷し、審理を受けます。

訴訟の審理は、労働審判の審理とは区別して扱われ、証拠調べは訴訟で改めて実施され、主張書面なども出し直しとなります。

とはいえ、労働審判の結果を訴訟にも反映させるために、労働審判で提出した一連の書面や証拠は、訴訟でも証拠提出されるのが実務。そのため、労働審判で不利な結果となった場合は、訴訟においても事実上参考にされ、影響してしまいます。

労働審判の申し立て時に訴訟提起がされたとみなされることは、消滅時効との関係でも大きな意味があります。つまり、裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新(民法147条)の効果は、訴訟移行時ではなく、労働審判の申立て時に発生し、訴訟の終了時まで時効の完成が猶予されます。そして、確定判決を得た場合、そこから新たに10年の時効が更新されます。

異議申立てして訴訟に移行すべきケースの判断基準

訴訟に移行すべきかどうか、異議申立てをする際に考慮すべきポイントを解説します。

労働審判に対して、異議申立てをして訴訟に移行すべきかどうか、迷う場合があります。というのも、労働審判で下された結論を、訴訟に移行して争うことが労動者にとって得なのかどうかは、「より有利に結論を変更できるかどうか」によって変わるからです。

訴訟に移行して結論が変わるか

最も重視すべきは「訴訟に移行して結論が変わるかどうか」という点。

労働審判での解決に不服があって異議申立てをしても、訴訟に移行したからといって必ずしも結論が変わるとは限りません。むしろ、訴訟手続きで入念に審理した結果、ますます労動者の不利に変更される危険もあります。労動者に不利な流れになった後では、取り下げようにも使用者が同意せず、そのままの流れで判決まで進んでしまいます。そのため「訴訟に移行して結論が変わる可能性がどれほどあるか」は、異議申立ての「前」に必ず吟味すべきです。

次のポイントをもとに、訴訟移行後の見通しをご検討ください。

- 労働審判に明らかな法解釈の誤りがあるか

- 労働審判で証拠の検討に不十分な点があるか

- 訴訟で新たに提出できる証拠があるか

- 訴訟で新たに主張できる事情があるか

とはいえ「労働審判で下された判断」は軽視できません。労働審判は簡易な制度とはいえ、裁判官の関与する専門的な手続きに変わりありません。法解釈に絶対の正解はないものの、「労働審判に明らかなミスがあり、訴訟移行したら結果が真逆になった」という例はさほど多くありません。

労働審判で負けてしまったら、訴訟移行しても「一からやり直せる」わけではなく、不利な状況でのスタートです。前章の通り、労働審判と訴訟の審理は、理論上は別ですが、「審判書」を証拠提出するなどして結果に影響させることができます。有利な判断を得た会社側が黙っているわけはなく、「労働審判では勝っていた」と声高に主張してくるでしょう。

法的な観点から正しい選択をするには、労働問題を得意とする弁護士に無料相談して、アドバイスを得るのが有益です。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

労働審判における審理の内容

訴訟で結論が変わるかは、労働審判の審理の内容や進め方によっても判断できます。

労働審判は、迅速な解決を実現するため、スピード重視で審理を進めます。その結果、訴訟ほどには証拠を綿密に検討せず、話し合いでの解決を優先したために審理が十分でないケースもあります。例えば、労働審判だと、第1回期日に出された証拠をもとに事実認定するのが基本ですし、証人として話を聞けるのも期日に同行した人物に限られます。大部の証拠を提出しても、厳密に分析する時間の余裕はないことが多いです。

このように労働審判の審理が簡易に進められたことが結論に不利に影響したと考えるなら、訴訟で丁寧に審理すれば結論が変わる可能性もあり、異議申立てすべきケースだと判断できます。

審理の進め方を理由に、異議申立てを決断するなら、訴訟で新たに提出すべき証拠を集めるのが、有利に進めるための重要なポイントです。

労働審判における解決の内容

労働審判は柔軟な解決を目指すため、必ずしも法律通りの結論にならないことがあります。話し合いの末に裁判所の都合で「落ち着きの良い」「妥当な」解決案を示されても、労動者の考えとは異なると納得のいかないこともあるでしょう。

例えば次の通り、労動者を譲歩させる解決案は、労働審判では珍しくありません。

- 解雇の撤回を主張したが、不当解雇の解決金を受け取って退職することとなった例

- 1分単位で残業代請求をしたが、概算で妥協することとなった例

- 残業代の証拠が不足しており平均額で計算せざるを得なかった例

- ハラスメントの慰謝料を請求し、就労継続を主張したが、会社の人間関係が悪化していることを理由に退職前提の解決となった例

労働審判では、労使の合意を重視するために「退職を前提とする」解決がよく示されます。トラブルになった社員を就労させ続けるリスクを回避すべく、「退職前提」という点について使用者がどうしても譲らないことがその原因となっています。

一方で、異議申立てして訴訟になれば、途中で和解しない限り判決が下されます。判決は、法律に従っていずれか一方の勝訴(他方の敗訴)を決めるので、「0か100か」の最終判断です。労動者を譲歩させ過ぎた審判に納得いかないなら、異議申立てをして訴訟で戦うことを検討すべきです。

訴訟に移行した場合にかかる期間

訴訟に移行した場合にかかる期間も、考慮要素の1つとなります。

労働審判は、簡易かつ迅速に解決するために、原則として3回の期日内で審判が下され、平均審理期間は70日程度です。これに対し、訴訟には期日や期間の上限がなく、互いの反論がなくなるまで主張を繰り返します。その結果、労働訴訟にかかる期間は半年〜1年程度が目安で、ケースによっては1年以上かかる例も珍しくありません。

異議を申し立てる決断をする際は、長期間かかっても訴訟を勝ち抜くことができるか、途中で心が折れないかどうか、よく検討する必要があります。

「残業代請求の解決にかかる期間」の解説

訴訟に移行した場合にかかる費用

訴訟に移行した場合にかかる費用も、考慮要素の1つとなります。

異議申立てして訴訟に移行し、勝訴する可能性があるとしても、費用がかかりすぎては意味がありません。勝訴できる確率と共に、そこまでにかかる費用を考慮し、経済的合理性があるかどうかを比較すべきです。つまり、異議申立てするかの判断には「コスパ」も重要なのです。

異議申立て時には、訴訟の手数料額(手数料額早見表)から、労働審判の申し立て時に収めた手数料を控除した差額を払います(労働審判の手数料は、訴訟の手数料の半額と定められているので、労働審判の申立時に収めた額と同額を収めることになります)。また、訴訟で有利な解決を目指すなら、弁護士費用も考慮に入れておかなければなりません。

「労働問題の弁護士費用」の解説

労働審判に異議を申し立てる前に弁護士に相談すべき

納得いかない労働審判だとしても、「異議申立てをして訴訟に移行すべきかどうか」は非常に難しい判断です。ここまで解説した要素を考慮し、「労動者に得があるか」を検討してください。

このとき、法律の専門的な知識をもとに弁護士にアドバイスをもらい、訴訟の結論を予測してもらう必要があります。いざ異議申立てをしたら、その後の訴訟の手続きは労働審判より複雑で難しいです。弁護士に相談すれば、実際の手続きの代理も依頼できます。

これまで自分一人で労働審判を進めてきた方は、特に注意してください。労働審判で納得いかない結論しか得られなかったのは、あなたの適切でない選択が、結論に悪影響を及ぼしたおそれがあるからです。訴訟で有利な解決を得たいなら弁護士に任せる方がよいでしょう。

労働審判を弁護士に依頼して進めた方も、これまでのサポートを見直すタイミングです。このまま訴訟も同じ弁護士に任せて良いのかどうか、今後の戦い方をよく相談してください。弁護士の変更を検討するなら、セカンドオピニオンを得るのも有効です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、労働審判で争った結果に不服があるときの「異議申立て」について解説しました。

異議申立てを労働審判から2週間以内に行うことで、自動的に訴訟に移行できます。労働審判の審理に納得がいく場合はむしろ審判が下される状況にはならず、話し合いによって調停で合意に至るケースが多いでしょう。そのため、審判が下された場面では、労動者に不満の残る結果であることは少なくなく、異議申立てをすべきかを検討せざるを得ません。

しかし、闇雲に異議申立てをするのが正解ともかぎりません。裁判所の審理に基づく審判について、訴訟に移行したからといって必ずしも労動者の有利に変更される例ばかりではないからです。

異議申立てをすべきかどうかの難しい判断は、訴訟に移行した際の見通しを予想できる、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。

- 労働審判に不服があるとき、異議申立ての期間は2週間以内

- 異議申立てをして訴訟に移行するのが有利かどうかを慎重に考慮すべき

- 訴訟移行してかえって不利にならぬよう、異議申立て前に弁護士に相談する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/