不当解雇を争った結果、会社から「不当解雇の解決金(和解金)」をもらえるケースがあります。解雇を争い、解決金を受け取って辞めるやり方を「不当解雇の金銭解決」と呼びます。

一方的に解雇されてしまえば、さぞ納得のいかないことでしょう。違法な不当解雇であり無効だとしても、もはや復職は考えられないケースも多いもの。理不尽な解雇をきっかけに退職せざるをえないなら、せめて解決金をもらうべきです。

一方的にされる不当解雇は、労働者に責任はありません。本来なら辞めなくてよいのに、会社のせいでこれ以上働けないなら、金銭を請求しておきましょう。解決金の相場は、労働者の負った不利益への、金銭的な補償として十分である必要があります。

今回は、解雇を金銭解決するのに役立つ、不当解雇の解決金の法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 不当解雇の解決金(和解金)は、労使の本音が一致した譲歩の結果として得られる

- 復職を求めず解雇に情報できるなら、労働者にとっても金銭解決が最善

- 不当解雇の解決金の相場は、解雇の有効性やバックペイ額により決まる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇の解決金(和解金)とは

不当解雇の解決金とは、解雇トラブルの結果として会社からもらえる金銭の一種。「解決金」の名称で定めるの通例ですが、「和解金」と呼ぶこともあります。

労働者側で、解雇を争うやり方は、不当解雇だと主張する方法。正当な理由のない解雇は、違法な「不当解雇」として無効になるからです。具体的には、解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上の相当性のない解雇は違法です(労働契約法16条)。

違法な解雇は無効となるので、その結果、労働者は「社員として地位がある」ことになります。このように「社員の地位が残っていると確認してほしい」という請求が「地位確認請求」です。

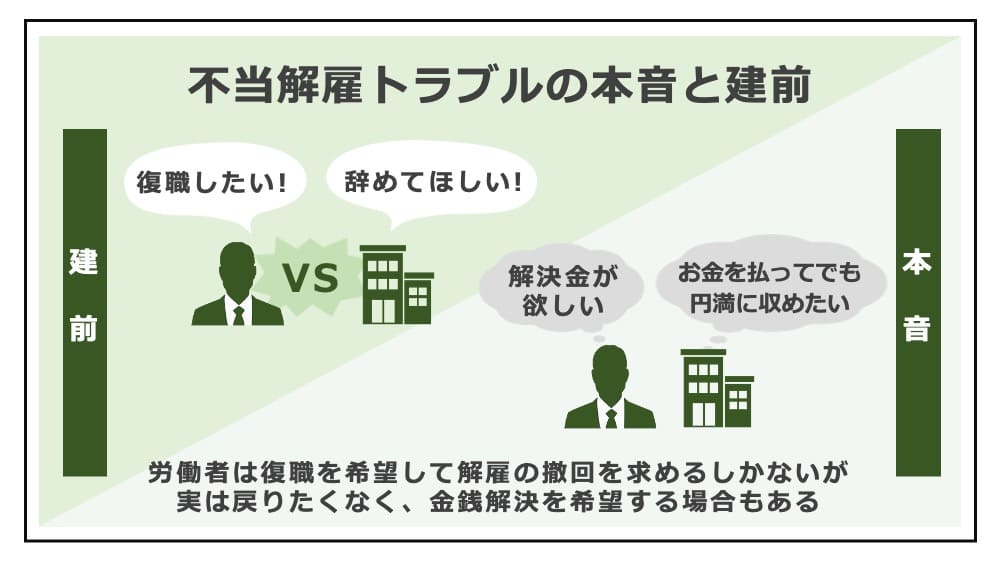

解雇の争いは、地位確認請求が基本となります。この点で「解決金を払ってほしい」と求める権利は、法律上は存在しません。しかしながら、解雇をめぐるこのような争いでは、労使間に次の攻防があり、思惑が錯綜します。

- 会社側の本音

「解雇してしまった『問題社員』には、復職してほしくない」 - 労働者側の本音

「不当解雇は納得いかないが、ブラックな会社に戻りたくない」

このように外面としては争っていても、労使の考えは「内心」では実は一致しています。その結果、本来辞める必要のないタイミングで退職せざるをえない労働者に、解決金(和解金)という一定の補償を与えるかわりに、会社を退職してもらうというのが、不当解雇の金銭解決です。

なお、会社に戻りたい(復職したい)場合は、解決金によって金銭解決するのではなく、不当解雇の撤回を求めて争い続ける必要があります。

「解雇を撤回させる方法」の解説

不当解雇の金銭解決を目指すべき理由

解雇が紛争化し、解決金をもらって収めることを、不当解雇の金銭解決といいます。解雇をめぐるトラブルの多くは、金銭解決を目指すべきケースだといえます。

不当解雇の金銭解決は、主に、労使間の交渉や、労働審判での話し合いで実現されます。このとき、前章で説明のとおり、労働者、会社の互いの譲歩、つまり、歩み寄りがされます。労働者、会社それぞれの考えが、(建前はともかく)本音で一致し、話し合いがスムーズに進むならば、解雇の金銭解決を目指したほうがよいケースが多いといえるでしょう。

労働審判や訴訟など、法的な争いを長く続けるほど、互いに多くの時間と費用がかかります。また、いずれの立場にもいえますが「必ず勝てる」という保障はなく、リスクがあります。金銭解決は、そのようなリスクを減らし、円満に解決する良い方法です。

ただし、不当解雇を争う労働者のなかには「絶対、復職したい」と望む方もいます。これだと、労使の内心が一致しないので、金銭解決は遠いと考えるべきです。

労働審判の話し合いも難しく、訴訟に発展する可能性の高いケースです。訴訟で「不当解雇は無効」という判決まで勝ち取れば、復職を実現できます。

「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

不当解雇の解決金の相場

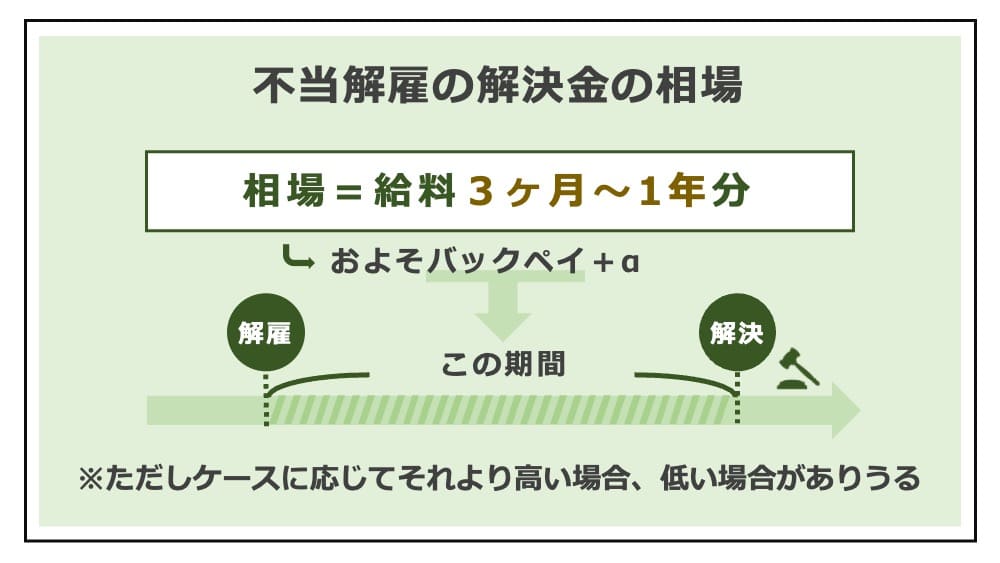

不当解雇の解決金の相場について、法律のルールはありません。そもそも、不当解雇の解決金は、法律で請求権が認められたものではなく、話し合いの産物です。そのため、その相場もまた、交渉の有利不利によって増減するのであって、法律によって決まるわけではありません。

とはいえ、金銭解決する際の、解雇の解決金の相場には次の目安があり、主に「争いの対象となった解雇に正当性があるかどうか」によって判断できます。

正当な理由ある解雇の場合

まず、正当な理由ある解雇のケース。つまり、会社がしっかりと準備し、適切な解雇理由が存在する、有効な解雇の場合です。この場合には、労働者の敗色は濃厚であり、解決金も低くなりがちです。

ただし、まだ不当解雇の解決金をあきらめてはいけません。労働者保護の観点からして、徹底して争った場合、会社側にも相応のリスクが存在します。なので、争わず譲歩するならば、月額賃金1〜2ヶ月分ほどの解雇の解決金がもらえる場合があります。

「正当な解雇理由の判断方法」の解説

正当性に争いある解雇の場合

次に、正当性に争いある解雇の場合、つまり、勝ち負けがはっきりと予測できない場合です。この場合は、労使いずれにもリスクがあります。会社によほどの準備のない限り、解雇トラブルは、労働者有利に進む可能性が高いです。

したがって、正当性に争いがある解雇では、不当解雇の解決金の相場は、月額賃金3〜6ヶ月分です。交渉や労働審判でも、会社から「月額賃金3ヶ月分」という提案をされることがよくあります。

正当性に大いに争いある解雇の場合

次に、正当性に大いに争いのある解雇、つまり、不当解雇の疑いが強いケースについてです。この場合には、さきほどよりもさらに、会社のリスクが高まります。不当解雇で無効となれば、未払いの給料を払うこととなります。

そのため、会社から譲歩を得られるケースも多いもの。このとき、不当解雇の解決金の相場は、月額賃金6〜12ヶ月分程度が目安になります。

明らかな不当解雇の場合

最後に、明らかな不当解雇の場合、会社のリスクはとても大きいです。ブラックな会社では、まったく準備なく、安易に解雇される例もあります。しかし、このようなケースは、不当解雇なのが明らかといってよいでしょう。

不当解雇であることが明らかなとき、不当解雇の解決金の相場は、月額賃金1年以上となります。解雇が無効となったときのリスクを考えれば、その争いにかかった期間なども大きく影響してきます。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

不当解雇の解決金を決める際のポイント

解雇トラブルの金銭解決において、解決金ないし和解金は、労働者と会社の話し合いで決まるもの。そのため、労使いずれもが納得しない限り、金額は定まりません。労使双方にとって合理性ある金額でなければ、不利になるほうが譲歩しないのは当然です。

労働者にとって合理性ない、不当に安い額ならば、妥協せず、判決を目指しましょう。ここでは、解決金の金額を決めるにあたり、考慮すべきポイントを解説します。解決金の相場については前章で説明しましたが、これらの事情で増減することがあります。

解雇の有効性

解決金の相場に、最も強く影響するのが、解雇の有効性です。つまり、「有効な解雇なのか、それと不当解雇なのか」という点です。解雇が無効だと判断される可能性が高いほど、会社の譲歩を引き出せて、解決金を増額できます。

解雇がまったくの無効なら、少なくとも解雇期間中の給料と同額の支払いが受けられます。労働者が勝訴し、解雇が無効となれば、その給料分は必ずもらえるからです。これに対し、解雇が有効の可能性が高いと、会社としても譲歩して解決金を払う気が失せるでしょう。

ただし、解雇の有効性は、最終的には裁判所の判断となり、確実な予想はできません。弁護士に依頼すれば、経験に基づいた予想を示してもらい、戦略を考えることができます。

「労働者が裁判で勝つための証拠集め」の解説

労働審判か訴訟かの違い

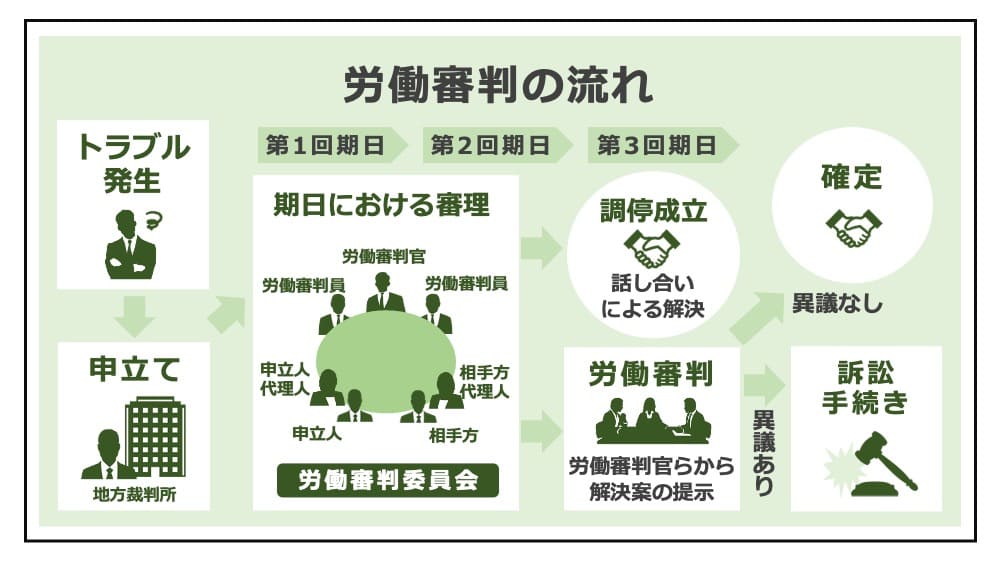

労働者が解雇を争うのに利用できる法的手続きは、労働審判と訴訟が主です。このいずれの手続きで争っているかが、不当解雇の解決金の額に影響することがあります。

交渉や労働審判だと、かかる費用が少なく、期間も訴訟ほどにはかかりません。なので、解雇の金銭解決でもらえる解決金も、低額にとどまりがちです。

労働審判を申し立てるとき、会社側でも「復職の意思はさほど強くないのでは」と考えます。会社の譲歩が、思うほど得られず、解決金の提案が、高額にならないこともあります。労働審判は、裁判所で行われるとはいえ、あくまで話し合い(調停)を中心とした手続きがからです。

これに対し、訴訟で争う覚悟をはっきり示すことで、不当解雇の解決金を増額することができます。労働審判の結果に不服なときも、異議申立てをして訴訟に移行すれば、徹底的に争うことになります。ただし、会社が譲歩しなければ判決になってしまい、その場合には解決金をもらうことによる金銭解決とはならず、「解雇が有効ならば敗訴、解雇が無効ならば勝訴(して復職)」という結論となるので、ハイリスク・ハイリターンであるとお考えください。

解決までにかかる期間

不当に解雇されてから、和解までにかかった期間の長さも、解雇の解決金の額に影響します。問題解決までに長い時間がかかるほど、解決金は高額化する傾向にあります。

交渉での和解や労働審判での調停など、短期の解決なら、それだけ労働者のダメージは少なくすみます。その分だけ、解決金は少なくても、譲歩して合意するだけの合理性があるでしょう。しかし、訴訟に発展すれば、長期間かかり、心身にもストレスがかかります。したがって、解雇から解決までに長期間かかるほど、解決金の金額は多額となる傾向にあります。

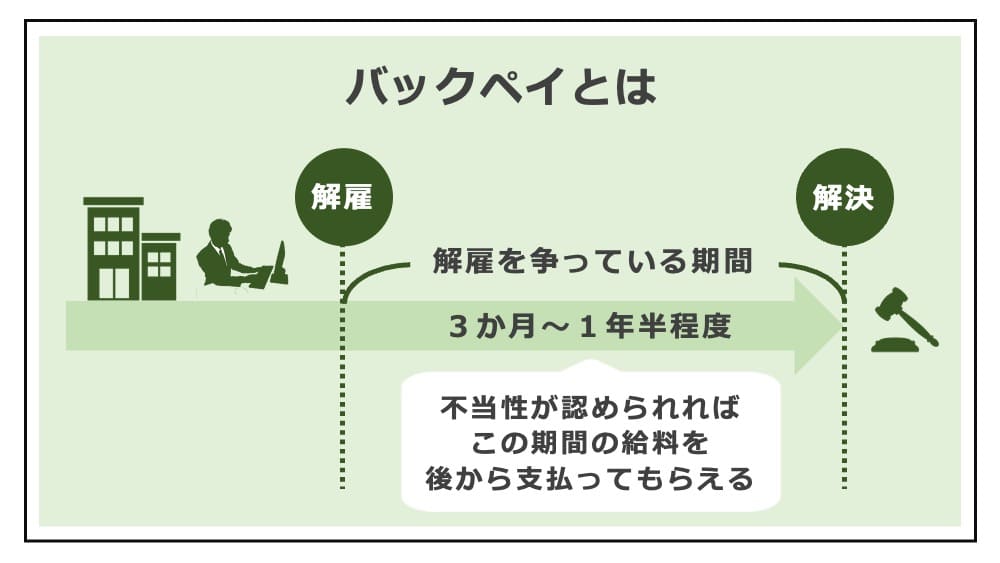

バックペイ(未払いの給料)の相場

長期にわたって戦えば、その分、解決金が高額になるのは「バックペイ」の影響もあります。バックペイとは、未払いの給料をさかのぼって支払うこと。不当解雇が無効で、労働者の地位があったと確認されると、解雇期間中の給料が未払いになります。

会社として、解雇トラブルの最終手段に「復職を命じる」という方法があります。このとき、解雇は無効だったと会社自身が認めるわけですから、給料が発生します。いざこの手段に出たら免れないバックペイの金額が大きいほど、解決金は増額できます。

解雇を撤回した場合の給料は、会社の完全なる負けだったときの損害。つまり、バックペイ(未払い給料)の相場が、会社が譲歩できる解決金の上限となります。

「バックペイ」の解説

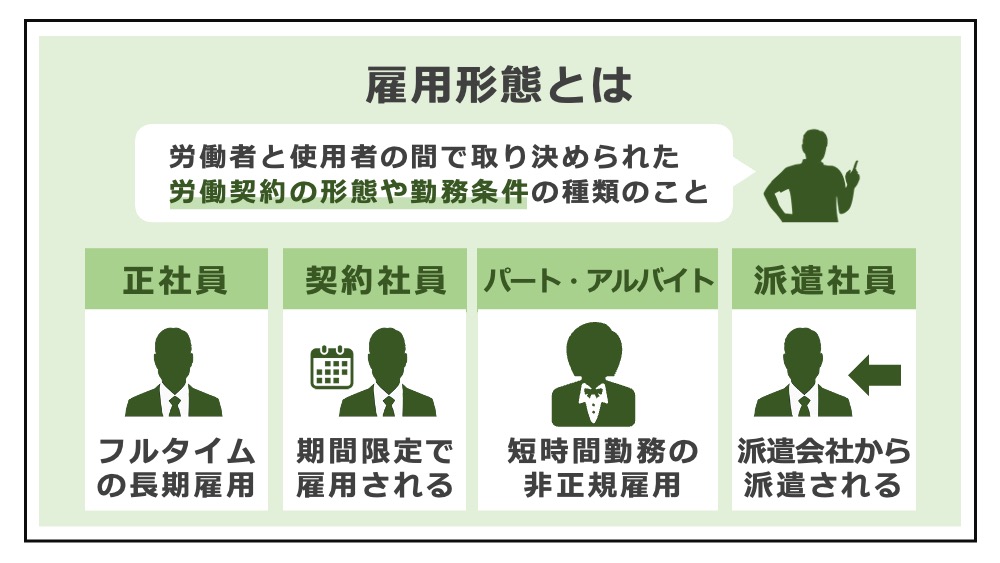

雇用形態

労働者の保護といえど、一様ではありません。長期雇用を前提とした伝統的な考え方だと、正社員のほうが、非正規よりも保護される傾向にあります。そして、長く勤務するほどに、保護の度合いは手厚くなっていきます。

解雇の解決金の額も、雇用を継続してもらえるという期待が強いほど、高額になります。そのため、正社員であり、長期に勤めていた労働者のほうが、解決金が高くなる傾向にあります。

一方で、アルバイトだったり、試用期間中だったりといった段階の保護は薄くなります。このとき、解決金の金額も、低くなりがちです。また、給料額や、地位・役職、責任の度合いなども、保護の必要性に影響します。

「契約社員の雇止め」の解説

慰謝料が生じる事由があるか

解雇の態様があまりに悪質な場合には、解雇についての慰謝料が生じる可能性があります。このとき、その解雇について金銭解決するということは、これ以上争わず、解決金をもらって紛争を終了させるなら、慰謝料分ももらっておく必要があり、その分だけ解決金が増額される可能性があります。

ただ、解雇について慰謝料が認められるケースはさほど多くはなく、解雇が無効になったときに払われるバックペイによっては補填されないほどの精神的苦痛を負った場合に限られます。

「不当解雇の慰謝料の相場」の解説

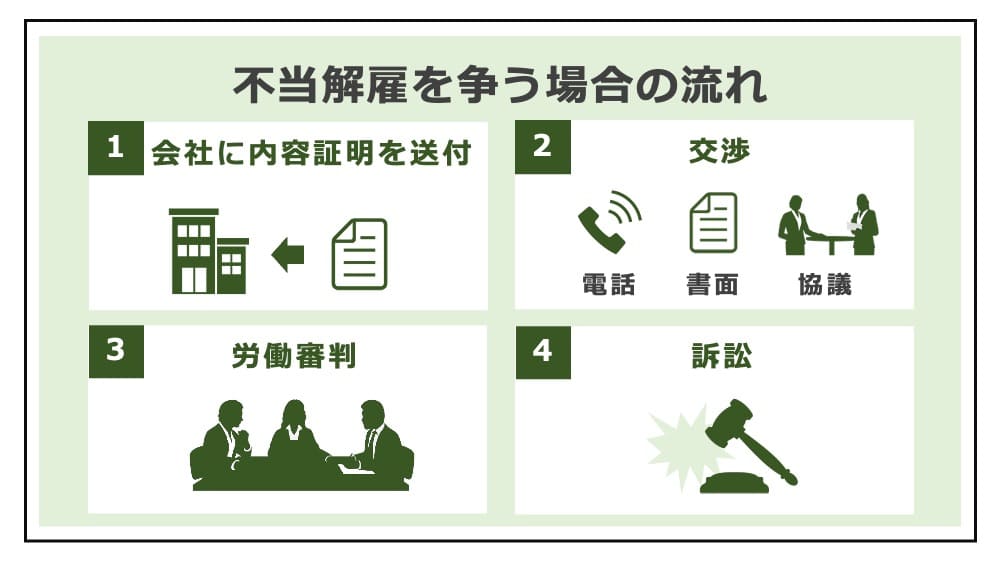

不当解雇の解決金がもらえるまでの流れ

次に、不当解雇の解決金をもらい、金銭解決する方法と、その流れを解説します。不当解雇の金銭解決に向けた流れも、他の労働問題と同じことがあてはまります。弱い立場の労働者ができるかぎり保護されるには「交渉→労働審判→訴訟」の順で進めるのが基本です。

交渉で解決金をもらう流れ

まずは、交渉からスタート。そのため、解雇の不服な点をまとめ、内容証明で撤回するよう通知を送ります。交渉のなかで話し合いを進め、解決金の額に折り合いがつけば和解に至ります。解決金を受け取り、解雇を撤回させて合意退職にしてもらい、解雇トラブルは終了します。

現在の労働法では、解雇トラブルについて金銭解決するルールはありません。不当解雇の金銭解決は、法制化が話題になっていますが、現在まだ実現していません。そのため、まずは、解雇の撤回を求め「地位確認」を請求します。

労働審判で解決金をもらう流れ

労働審判の多くのケースは、解決金による金銭解決で終了します。

労働審判は、労働者保護のため、トラブルを簡易、迅速かつ柔軟に解決する制度。その制度趣旨からして、話し合いが重視されて審理が進みます。そのため、労働審判では、不当解雇であっても金銭解決する流れとなるケースが多いです。労働審判は、3回までの期日で解決に導いていきます。そのなかで、1回目の期日の前半が、事実の確認に費やされます。その後、1回目の期日の後半、2回目、3回目は、「調停」という話し合いの手続きを進めます。調停でされることこそ、まさに、不当解雇の解決金についての調整なのです。

ただし、解雇の有効性はもちろん、解決金の金額についても合意できなければまとまりません。

労働審判は、必ずしも法律にしたがった厳格な解決でなく、実態に合った柔軟な解決が目指されます。そのため「合意退職して解決金をもらう」という、不当解雇を金銭解決するに適した制度なのです。

訴訟で和解金をもらう流れ

労働審判が決裂すると、訴訟に移行します。また、労働者がどうしても復職を目指す場合などには、はじめから訴訟を提起します。

このような流れからして、訴訟になるケースでは話し合いの余地は少なくなっており、交渉や労働審判に比べ、訴訟のほうが解雇を金銭解決できる可能性は低いもの。それでもなお、訴訟中に和解をし、解決金をもらうことによって退職する解決策はありえます。

訴訟のなかでは、裁判官が和解を勧めてくることがあります。この機に、労使双方が譲歩し、金銭解決によって訴訟が終わる場合には、解決金ないし和解金といった名目の金銭が支払われます。

なお、訴訟に勝っても「解雇は無効で、復職できる」という判決は勝ち取れますが、「解雇の解決金を払うべき」という判決をもらうことはできません。

解雇の解決金は、法的な権利ではなく、互いの譲歩によって実現するものだからです。

労働問題の種類と、その解決方法は、次に解説します。

まとめ

今回は、不当解雇の解決金(和解金)による決着、すなわち、不当解雇の金銭解決についてのポイントを解説しました。

解雇のトラブルを解決金で終わらせるには、損しないよう相場を理解した上で進めてください。有利な事情を徹底して主張するだけでなく、うまく収める戦略も心得るべき。その際、会社側の事情も考慮しなければなりません。

会社にとっても徹底的に争うよりメリットがあるなら、不当解雇の解決金をより多くもらうことができます。解決金をどれくらい請求すべきかは個別のケースに応じた検討が必要。過去の裁判例や経験を踏まえた判断となるため、不当解雇のトラブルは弁護士に相談ください。

- 不当解雇の解決金(和解金)は、労使の本音が一致した譲歩の結果として得られる

- 復職を求めず解雇に情報できるなら、労働者にとっても金銭解決が最善

- 不当解雇の解決金の相場は、解雇の有効性やバックペイ額により決まる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】