不当解雇され、会社と争う際には「弁護士費用がどれくらいかかるか」が気になるでしょう。解雇トラブルを弁護士に相談するのには多くのメリットがあります。デメリットは「弁護士費用」以外にはないといっても過言ではありません。

不当解雇は、本来、「お金の問題」ではありません。奪われた名誉や尊厳は、どれほどお金を積んでもとり返せないと感じるでしょう。ただ、現実的な問題として、解雇されると生活の立て直しが大変です。

弁護士費用が高すぎて、結果的に損しては元も子もありません。解雇を争う弁護士費用の相場を知り、できるだけ安く済ますに越したことはありません。(「安かろう、悪かろう」では意味がありませんが……。)

今回は、不当解雇を弁護士に依頼するのにかかる弁護士費用の相場を解説します。ただし、かかる費用や方針の見通しはケースによるので、まずは労働問題に強い弁護士への相談から始めてください。

不当解雇の弁護士費用の相場

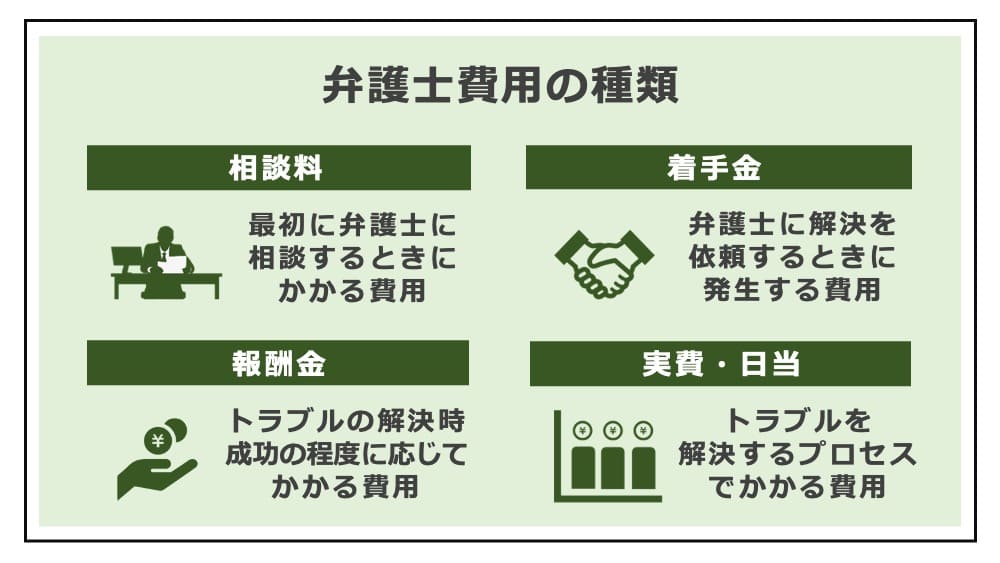

はじめに、不当解雇の弁護士費用の相場について解説します。不当解雇の弁護士費用には主に、相談料、着手金、報酬金、実費・日当があります。

不当解雇の解決を弁護士に依頼したら、弁護士費用がどれほどかかるかには目安があります。各費目の合計がかかる弁護士費用なので、「総額でいくらか」を検討せねばなりません。

「労働問題の弁護士費用」の解説

相談料

法律相談料の相場は、30分5000円、1時間1万円程度となります。不当解雇のケースだと、無料相談を行っている法律事務所もあります。

相談料とは、問題が起こったとき、最初に弁護士に相談するときかかる費用。不当解雇トラブルは、できるだけスピーディな対応が必要です。そのため、解雇されたら、まずは弁護士に相談しなければなりません。解雇されてすぐの相談はもちろん、ケースによっては解雇前の相談が効果的です。退職をうながされたり、厳しく注意されたりした際にも、法律相談は有効です。

着手金

不当解雇を争う際の着手金は、15万円〜30万円程度が相場です。

着手金は、問題解決を弁護士に依頼するタイミングで発生する弁護士費用。不当解雇のトラブルを解決するときにも、着手してもらうためにかかります。着手金は「ファイトマネー」に例えられます。

不当解雇の争いは必ずしも「お金の問題」だけではありません。「不当解雇を撤回させたい」という方針なら、成功してもお金は得られません。このような考え方から、着手金を固定額で定めるやり方が、解雇事案では一般的になっています。

報酬金

報酬金は、トラブルの解決時、成功の程度に応じてかかる弁護士費用です。不当解雇のケースだと、解雇が撤回されたときや、解決金が払われたときに発生するのが通例です。

「成功の程度に応じて」発生するのが基本で、解決に失敗したら報酬金は発生しません。なので、解決方針や目標、解決の見込みを、弁護士に説明してもらう必要があります。そもそも、解決不能なケースや、実現困難な解決ならば、依頼を受けるべきではありません。

報酬金については、得られた結果によって目安が異なります。

- 経済的利益が生じるケース

(解雇の解決金、慰謝料、残業代などの金銭が得られる場合)

→ 上記の日弁連報酬基準に準じた割合の報酬金 - 解雇が撤回されて復職に成功したケース

→ 復職後の賃金月額の1〜2ヶ月分とする例が多い - 退職勧奨がストップしたケース

→ 在職中の賃金月額の1〜2ヶ月分とする例が多い

実費・日当

不当解雇を解決するプロセスで、実費がかかることがあります。例えば、労働審判や訴訟など、裁判所の手続きの利用には手数料(印紙代)を要します。また、交渉を進めるのに、郵便切手や交通費がかかることが多いです。これらの実費は、労働者の負担となります。

弁護士が、事務所を離れて活動するとき、その距離に応じて日当がかかることがあります。

不当解雇の弁護士費用について、必ず事前に説明を受ける

本解説のとおり、不当解雇の解決を依頼するには、だいたいの弁護士費用の相場があります。この相場より、あまりに高い弁護士には、依頼しないほうがよいでしょう。しかし「安かろう、悪かろう」も避けたいところです。

大切なことは、「なぜそれだけの弁護士費用がかかるのか」を説明してもらうこと。事前に、ケースに応じた説明をもらい、納得して依頼するのが重要です。一般の相場と異なるとき、その不当解雇トラブルが特殊なケースなのかもしれません。弁護士に、理由をきちんと説明してもらって、合理的な弁護士費用で依頼すべきです。

弁護士側の事情としても、専門的に扱っているかどうかや、知識・経験、解決実績が豊富かどうか、といった事情によっても、弁護士費用が増減することがあります。

適正な費用の見積もりをもらうには、事実を弁護士にわかりやすく伝える必要があります。

電話やメールで、一部の事実だけ伝え、簡易の見積もりで満足するのはやめましょう。実際にかかる費用と違ったとき、労働者が損してしまうからです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

不当解雇の弁護士費用をできるだけ安く抑える方法

不当解雇をはじめとする労働問題では、法律の専門家である弁護士の助けは不可欠。しかし、ここまで解説した不当解雇の弁護士費用の負担は、労働者には大きいのも理解できます。

そこで、不当解雇の弁護士費用を、できるだけ安く抑える方法を解説します。

無料相談を活用する

まず、考えられるのが無料相談を活用するという方法です。

無料相談だけで解決するなら、弁護士費用はまったくかかりません。無料相談で、複数の弁護士から解決方針を聞き、見積もりをとるのも有効。こうすることで、不当解雇を有利に、かつ、最安で解決できる弁護士を選べます。

なお、無料相談の多くは、無制限ではなく、一定の条件があります。最安で解決してくれる弁護士を発見しても、最も有利な解決に導いてくれるとも限りません。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

着手金無料・成功報酬制の弁護士を選ぶ

次に、弁護士費用の節約のため考えるべきは、着手金が無料の弁護士を選ぶ方法。

着手金は、不当解雇を解決できなくてもかかるため、少しでも安いほうがよいでしょう。着手金が無料の弁護士なら、安く済ませるための大きなメリットとなります。

ただし、着手金無料は、弁護士にとってはリスクでもあります。弁護士もビジネスなので、リスクを冒して集客するからには、他の名目で対価を得ています(例えば、一定時間を超えると追加費用があったり、報酬金が高かったりなど)。着手金の安い成功報酬制、もしくは着手金無料の完全成功報酬制では、一般に報酬金の割合が高めに設定されることが多いため、勝敗の見通しとともに「総額で弁護士費用がいくらかかるのか」を予測しておくことが重要です。

法テラスを利用する

3つ目に、法テラスを利用して費用を抑える方法があります。

法テラスは、国が設立した法律トラブルの総合案内所で、正式には「日本司法支援センター」と呼びます。法テラスでは、3回まで無料相談でき、弁護士費用を分割払いできるメリットがあります。

ただし、法テラスだと、弁護士が選べないのに注意が必要です。

必ずしも、不当解雇トラブルを得意とする弁護士が担当してくれるとは限りません。担当してくれる弁護士に、得手不得手のあるのが、法テラスを利用するデメリットです。

集団で協力して訴える

集団で協力して訴えることで、不当解雇の弁護士費用を下げる方法もあります。

多くの労働者が整理解雇されたケースなどは、集団で会社を訴えるのも可能。この場合、1人でやるより複数で訴えるほうが、業務量がかからず弁護士費用が安く済みます。弁護士に相談すれば、集団で解雇を争うなら、着手金を割り引いてくれる可能性があるからです。ブラック企業、ワンマン社長のパワハラなど、同僚にも不満がないか確認しましょう。

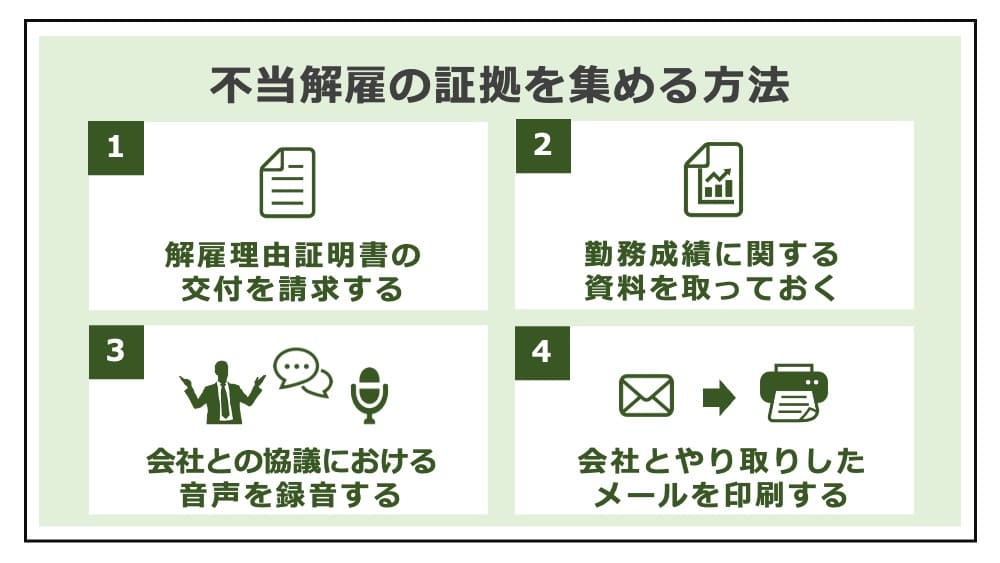

事前に証拠を集めておく

不当解雇の証拠を事前に集めるのも、弁護士費用を抑えるのに必要なこと。

証拠があるほうが不当解雇といいやすく、弁護士としても良い方針を提案できます。その結果、解雇の解決金を多くもらえる可能性が上がり、着手金を安くしてもらえます。証拠が不十分だと、弁護士は証拠集めからはじめなければなりません。内容証明で証拠開示を求めたり、裁判所に証拠提出を命令してもらったりと、業務が長引きます。解決が長引き、解雇トラブルが複雑化すれば、弁護士費用も高くなってしまいます。

「不当解雇の証拠」の解説

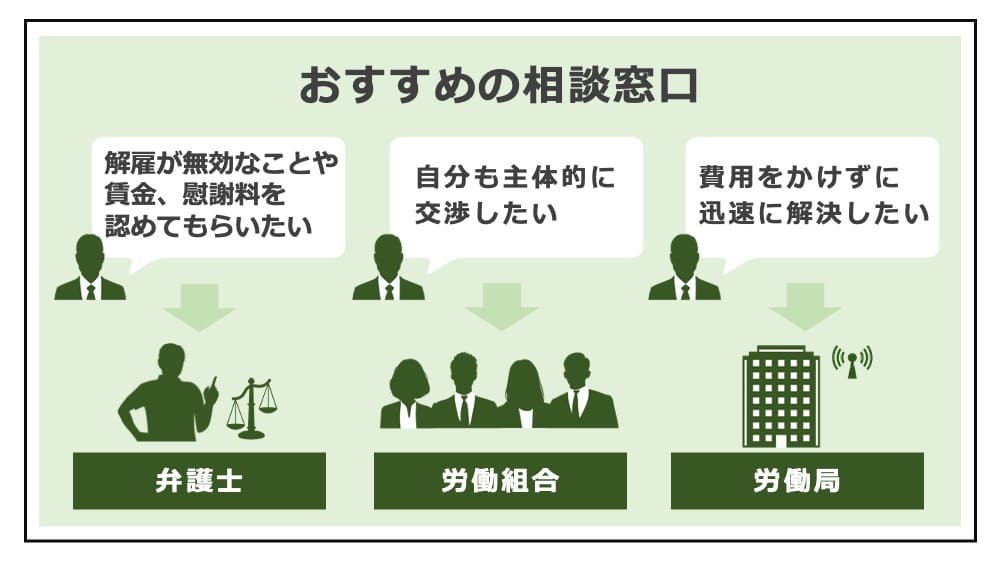

もっと安い解決策を利用する

不当解雇のトラブルを、最も安く解決できるのは、自分自身で行うことです。究極的には、自分で全部解決できれば、弁護士費用はまったくかかりません。

とはいえ、専門家の力をまったく借りず進められる人は少数でしょう。

その場合、労働基準監督署に告発する方法もあります。労働基準監督署には、不当解雇をはじめ、労働問題の相談窓口が開設されています。

ただ、労働基準監督署は会社と労働者の民事的な紛争には介入できません。解雇の有効性が争いになるとき、動いてもらえない可能性があります。安い解決手法を選んだことによって、納得いく解決にならないと後悔することでしょう。

「労働基準監督署への相談」の解説

不当解雇の問題に直面した際、弁護士に依頼することは、多くのメリットをもたらしますが、すべてのケースで必要とは限りません。ここでは、「不当解雇を弁護士に依頼するメリット」と「依頼すべき場合としない方がよい場合」について、お求めの用語を交えながら解説します。

不当解雇は弁護士に依頼すべき理由

不当解雇を依頼するには弁護士費用がかかるとしても、それでもなお弁護士に依頼すべきです。その理由は、以下の通り、弁護士に依頼した方が、労働者にとってメリットがあるからです。

不当解雇を弁護士に依頼するメリット

不当解雇に関するトラブルを弁護士に依頼するのには、次のメリットがあります。

- 専門的な法律知識を得られる

弁護士は、不当解雇の事例を数多く取扱い、労働法の知識に精通しています。相談されたケースに応じた法的な権利についてアドバイスし、適切な解決に導くことができます。 - 経験を踏まえた金銭交渉ができる

不当解雇のトラブルの多くは、金銭解決を目指しますが、解決金の相場は一律に定まるわけではなく、労使の交渉の結果として決まるに過ぎません。そのため、経験豊富な弁護士が代理して交渉するのが効果的です。 - 迅速に解決できる

会社側には多くの情報があり、組織力や金銭面でも優位な立場にあります。弱者である労働者は、弁護士を頼ることによって対等に交渉できます。また、交渉が決裂して法的な手続きに進む場合にも、弁護士の方が迅速に進められます。

不当解雇を弁護士に依頼すべき場合としない方がよい場合

不当解雇トラブルを弁護士に依頼することにはメリットが数多くあるため、会社ともめそうな気配が少しでもするなら依頼すべき場合に該当すると考えるのが原則です。依頼すべき場合について、次の点を判断基準としてください。

- 違法な不当解雇であり、無効である

- にもかかわらず、会社が反論して争ってくる可能性が高い

- 能力不足や勤務態度の不良など、労使間で感情的な対立が生じやすい

- ワンマン社長、ブラック企業など会社側に問題がある

- 使用者との交渉が難航している

重要なポイントとして「これ以上どうしようもない」という切羽詰まった状態で頼るのではなく、早期に弁護士に依頼することです。争いの初期段階のほうが可能なサポートが多く、選択肢の幅が広く、弁護士が力になりやすいからです。

一方で、次のような場面は、弁護士への依頼は慎重に検討すべきです。場合によっては依頼しない方がよいかもしれません。

- 事案が非常に単純で、自己解決が可能である

- 請求する金銭が少額で、弁護士費用の負担のほうが大きくなりそう

- 争いのポイントが法的なものではない

とはいえ具体的なケースによってできることが異なるので、自分で判断せずまず弁護士に相談ください。不当解雇の問題は、個々の状況や事案の内容によって大きく異なります。自分のケースにどのような問題があるかを見極めるには、弁護士への初回の法律相談を活用して意見を仰ぐのがお勧めです。

不当解雇の弁護士費用のよくある質問

不当解雇の弁護士費用について、だいたいの相場の目安を理解いただけたでしょうか。最後に、不当解雇の弁護士費用を考える際に、労働者からよくある質問を解説します。

弁護士費用を分割払いできますか?

弁護士費用を、分割払いにできるケースがあります。総額は変わらなくても、支払い時期によって依頼できるかどうかが変わることもあるでしょう。不当解雇の弁護士費用でも、生活に配慮し、分割払いにするケースも珍しくありません。

着手金の全部または一部を、毎月決められた額ずつ払うのが典型です。ただ、解雇トラブルでは、速やかな着手を要します。弁護士による着手を早めるため、一定割合を先に納めておくケースが多いです。慰謝料などの金銭を請求せず、復職を求める方針だと、解決してもお金がもらえないことも。このような解決で、報酬金が現実的にすぐには払えないとき、分割払いで対応することがあります。

弁護士費用を後払いできますか?

弁護士費用を後払いとするケースがあります。不当解雇の弁護士費用では、特に、着手金を後払いにする例が少なくありません。

すでに解説のとおり、着手金は一般に、「着手前」に払うもの。しかし、不当解雇の直後は生活が苦しく、争いたくても着手金が払えない方もいます。一方、不当解雇が明らかなら、争った結果、解雇の解決金などを得ることは可能です。このときは、解決金が得られたら、報酬金とあわせて着手金をもらうと定めるケースがあります。

まとめ

今回は、不当解雇を争うのにかかる弁護士費用についての解説でした。会社と争いたい労働者の方は、ぜひ参考にしてください。

悪質で、ブラックな会社を相手どるほど、解雇トラブルの解決は労働者だけでは難しいでしょう。弁護士費用はかかるものの、弁護士に依頼するほうが、結果として得な場合もあります。ただ、できるだけ弁護士費用をかけないほうがよいケースがあるのも事実です。

弁護士に相談するなら、解決方針とあわせ、必ず弁護士費用の説明を求めましょう。労働者にとって得な提案ができる弁護士ほど、かかる費用も明確に説明してくれます。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】