労働基準監督署(労基署)は、労働者の権利を守るために、ふさわしい相談先の一つです。しかし、悩みやトラブルの内容によっては「申告しても労基が動いてくれない」と感じることがあります。労基が動かないと「労働基準監督署は意味ないのでは?」と不安になるでしょう。

相談者

相談者労働基準監督署がまったく相手にしてくれない

相談者

相談者労働基準監督署は、なにも動いてくれなかった

労働問題に直面したとき、思うように解決が進まないと不満を抱く労働者は少なくありません。しかし、労働基準監督署がどのような性質の機関であるか理解し、うまく活用しなければなりません。労基署には限界もあり、全ての労働トラブルに、迅速に対応できるわけではありません。

労基署が何もしてくれない原因が、「労基署の解決できる種類の問題ではない」「労基署の役割ではない」ということもあり、対応方法を誤ると、いつまで経っても動いてはもらえません。

今回は、労働基準監督署の役割や活用方法、動かない場合の対策と、動かすにはどうすべきかについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労働基準監督署が役に立たないのではなく、相談できる内容に限界がある

- 労働基準監督署が何もしてくれないときでも、違法な労働問題には対処が必要

- 労働基準監督署への通報・相談で解決できないとき、弁護士への相談が有用

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労働基準監督署は本当に意味がないのか?よくある誤解

労働基準監督署(労基署)に対し、「申告しても対応が遅い」「全然動いてくれない」といった不満の声を聞くことがあります。労働者にとって深刻な問題なのに、なかなか解決に向かわないと、労基署が機能していないのではないか、と不安に思う人もいます。

「労働基準監督署は意味がない」という不満が生じる背景には、労働基準監督署の役割と、対応の実態についての大きな誤解があります。

労働基準監督署の役割

労働基準監督署とは、労働関係法令を企業が遵守しているか監視し、違反があれば是正を促すことを役割とする行政機関であり、厚生労働省の下で運営されています。略して「労基署」「労基」と呼ぶこともあります。

労働基準監督署の最も重要な役割は、労働基準法に基づいて労働条件が適正かどうかを監督することです。労働基準法は、労働条件の最低限度を定める法律であり、賃金、労働時間、休憩、休日、有給休暇などの基本的なルールを定めます。その他にも、労基署は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理について監督する業務も担います。

その重要性から、労働基準監督署には大きな権限が与えられ、強制的に調査したり、法違反を発見したら助言指導や是正勧告といった方法で改善を促したり。違反が重大なときは刑事罰を科すことで強制的に改善させる力も持っています。

「労働基準監督署への通報」の解説

どのような場合に労基署に相談できるか

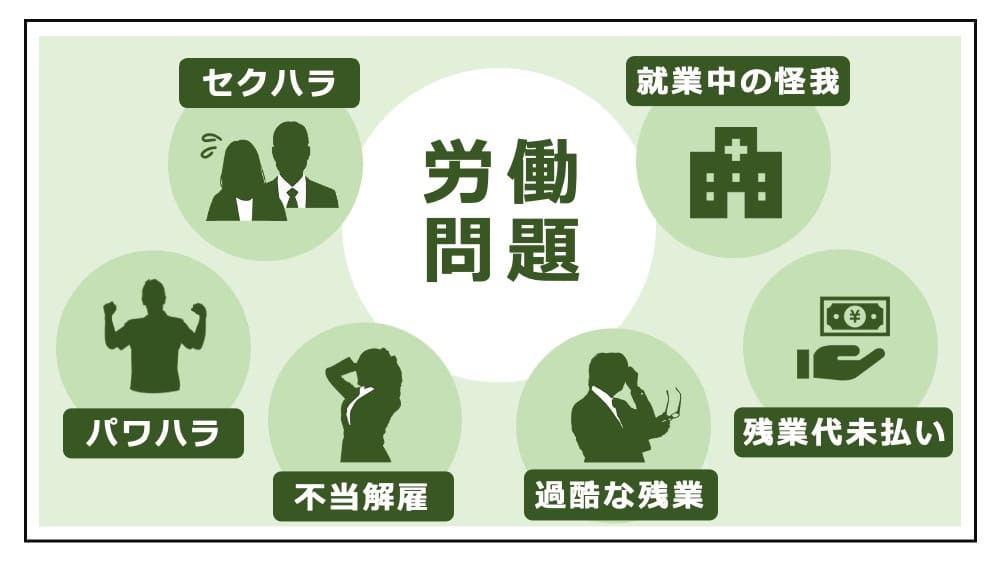

労働条件や労働環境に問題があると感じるなら、労働基準監督署に相談することができます。具体的には、以下の場面です。

- サービス残業がなくならない

- 適正な賃金が支払われない

- 最低賃金が守られていない

- 労働時間が過剰で長時間労働がある

- 有給休暇が取れない

- 仕事中に怪我をしたが、労災保険が利用できない

これらの労働問題を相談すれば、調査が行われ、必要に応じて改善指導がなされることが期待できます。労基署は、労働者の権利を守るために不可欠な存在であり、違法な労働条件の是正を求めるための最初の窓口とも言えます。

「労働問題の種類と解決策」の解説

労働基準監督署にも限界がある

労働基準監督署は、労働者の権利保護に活用できる一方で、限界もあることを理解しなければなりません。労基署が「動かない」と感じる大きな要因の一つに、リソース不足があります。監督する事業所は数多く、業務が広範であるのに、監督官の数には限りがあり、軽微であったり証拠が不十分であったりする案件の対応は、遅れてしまうことがあります。

また、労基署は、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて企業を監督しますが、法的権限に限界があり、それ以外の労働者の不満(典型的にはパワハラや解雇)は、動いてくれない可能性が高いです。労基署は、刑事罰の付いた労働法について監督するのが主な役割であり、そうではないパワハラや解雇といった民事事件への介入は難しいからです。

「労働者の味方」というイメージが先行しがちな労基署ですが、行政機関は国民の税金で動いていて、本来中立なのが原則です。警察が、治安維持を役割として「民事不介入」をルールとするように、労働基準監督署も、あくまで会社に労働法を守らせるために動くのであって、一人の被害者(労働者)のために働くわけではありません。

「パワハラのもみ消し」の解説

労働基準監督署が動かない原因・理由

次に、労働基準監督署が動かない原因と理由について解説します。

労働基準監督署が味方になってブラック企業に制裁を加え、解決に導いてくれるケースがある一方、労働者が思うよりも「労基署が動いてくれない」場面は多いものです。労働基準監督署が動いてくれないケースに対処するには、その原因・理由を正しく理解すべきです。

労基署で解決できない問題だから

労働基準監督署は、労働基準法などの一定の労働関係法令を根拠に活動します。そのため、申告内容がこれらの法律に基づかないと、対応の範囲外となってしまいます。「労働問題なら全て解決してくれる」と思いがちですが、実際は、刑事罰の付いた法違反の取り締まりが主な役割であり、解決できる相談は限定されます。労基署の扱う主な法律は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法であり、その他の法令違反は、労基署で解決できない問題の可能性があります。

例えば、次の問題は、労基署の管轄外であり、直接的な対応はできません(窓口で話は聞いてくれても、それで終わり、解決に向けて具体的に動いてはくれず「意味がない」「役に立たない」という思いに繋がります)。

- 不当解雇の問題

解雇は、労働契約法16条で規制され、正当な理由がなければ不当解雇として違法ですが、労基署は対応してくれません。適法に解雇するには、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性が要件ですが、その判断は労働審判や訴訟などの民事裁判で決めるべきで、違反しても刑事罰は科されません。 - ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)の問題

パワハラ、セクハラなどのハラスメントは不法行為(民法709条)であり、慰謝料が請求できますが、犯罪になるほど違法性が強度でない限り、労基署は動いてくれません。パワハラ事案は証拠が不十分なために見逃されることも多いです。 - 不当人事の問題

降格や減給など、人事権を濫用するのは違法ですが、企業の人事権には裁量があります。裁量の範囲を逸脱しない限り違法とはいえない微妙な問題なので、労基署が対応することはできません。

刑事罰のない法違反だと労働基準監督署は、警察と同じく「民事不介入」を理由に、動いてくれないことが多いです。上記の解雇、ハラスメントの問題は、労使の話し合いや、労働審判や訴訟といった民事裁判の手続きで解決すべきであり、刑事事件化はしません。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」「パワハラの相談先」の解説

相談だけで終わってしまうから

労働基準監督署に相談すると、初めに対応するのが「相談員」です。相談員は、人事労務部署の経験者や社労士が担当しますが、実際に労基署の強い権限を行使できるのは「労働基準監督官」であり、相談員に権限はありません。

相談員のなかには、親身に話を聞いてくれたり、「違法だ」「ブラック企業で間違いない」などと労働者の味方をして期待を煽ったりする人もいますが、残念ながら、その人の感想に基づいて法的な解決を手助けしてくれるわけではありません。

労働問題の性質や内容の違いから、全てのケースに統一的な対応がされるわけではなく、現場の判断をする監督官が、多種多様な労働問題に優先順位を付けて対処します。より深刻で、社会的影響の大きい事案が優先される結果、比較的軽微な違反への対応は遅れたり、動いてもらえなかったりすることがあります。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

証拠が不足しているから

労働基準監督署が迅速に動くには、確かな証拠が必要です。というのも、労基署が動いた先には刑事罰という強い効果が待っているので、証拠が不十分だったり、違反かどうかが曖昧だったりする状態では、厳しい対応ができないからです。

残業代の未払いならタイムカードや給与明細、就業規則といった証拠を提出しなければ、労基署は動いてくれないことがあります。労基署は強い調査権限を持っていますが、「労基署が調べてくれるから任せよう」といった甘い考えでは、そもそも動きづらく、調査すら開始されません。調査が始まっても、証拠が不十分だと、企業の反論や言い逃れによって調査が進まなくなり、「労基署が動かない」と感じる原因となってしまいます。

相談した労働問題が複雑なケースであるほど、事実の確認には時間がかかり、労基署の対応には遅れが生じてしまいます。

「残業の証拠」の解説

軽微な違反であり優先順位が低いから

労働基準監督署には、多くの相談が寄せられており、現実問題として、優先順位を付けて対応せざるを得ません。あなたの相談した法違反が軽微だと、優先順位が低くなって対応が遅れる結果、「労基署が役に立たない」という感想に繋がってしまいます。

【優先順位が高い労働問題】

- 生命や健康に直結する問題(労働災害や長時間労働の問題など)

- 多くの労働者に被害が及んでいる問題(多額の残業代未払いなど)

- 社会的影響力の大きい事件(大規模、有名企業のトラブルなど)

【優先順位が低い労働問題】

- 違法性が軽微な問題(少額の給料未払いなど)

- 社会的影響力の小さい事件(個人事業主や中小企業の労働問題など)

ブラック企業が社会問題化し、労働トラブルが増えています。労基署はとても多忙で、違法性が軽微だったり緊急性がなかったりすると、優先度が下げられ、後回しになるおそれがあります。被害者(労働者)にとって深刻な問題も、行政機関である労基署はあなただけ優遇するわけにはいかず、他に深刻な問題があると、対応に差がでてしまうのが現実です。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

労働基準監督署を動かすには?すぐ動くためにすべきこと

自分の悩みが、なぜ労働基準監督書に動いてもらえないのか理解できたら、次に、労働基準監督署を動かす方法を知っておきましょう。労働基準監督署を動かすには、労基署がすぐ動くためにすべき働きかけや努力を、労働者がしっかりと行うことが大切です。

動くべき深刻な問題だと理解させる

労働基準監督署に動いてもらうには、労働者が自身の問題を明確に伝え、労基署に「動くべき深刻な問題である」と説得しなければなりません。以下の通り、悩みの種類によって、効果的な申告の方法、証拠の集め方のポイントを押さえて対応してください。

残業代未払で労働基準監督署を動かす方法

残業代の未払いは、労働基準法37条違反であり「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が科されるので(労働基準法119条)、労基署が動く可能性の高い事案です。より迅速に動いてもらうには、未払いの悪質さを理解させるため、長期かつ高額の未払いがあること、全社的な未払いで他にも被害者がいることなどを説得的に説明するのが有効です。

「サービス残業を告発する方法」の解説

パワハラ被害で労働基準監督署を動かす方法

パワハラは、労基署が動かない可能性が高いですが、生命、身体への被害が大きいことを説明し、単なる暴言や無視であるとして軽視されないように気をつけましょう。被害が甚大だと理解させれば、労災(業務災害)として労基署を動かせる可能性があります。

「パワハラは労災認定が受けられる?」の解説

不当解雇トラブルで労働基準監督署を動かす方法

不当解雇もまた、労基署が動かない典型例です。解雇に能力不足や協調性の欠如、勤怠不良といった理由があるとき、労働者にも非がある可能性があり、不当かどうかの判断は民事裁判に委ねられます。ただ、不当に解雇する企業には、他にも労働問題が隠れている可能性が高く、労基署を動かすなら解雇以外の問題点を調べるべきです。

「解雇の意味と法的ルール」の解説

具体的かつ明確に違反内容を伝える

労働基準監督署には、違反の事実を具体的に、明確に伝えるのが大切です。

不平不満を並べるだけであったり、感情的な訴えだけだったりすると、法的にどのような違反があるか理解してもらうことができません。具体性に欠けると、労基署が優先順位を下げ、後回しにされる危険があります。

わかりやすく説明するには、申告書を作成し、いつ、どこで、どのような法違反があったか、時系列に沿って整理するのがよいでしょう。あわせて、労働法違反によって労働者の健康や生活にどれほど悪影響があったかを付け加えると、違反の深刻さが伝わりやすくなります。動いてもらいやすくするには、自分の希望、つまり「どうしてほしいか」も伝えておきましょう。

有効な申告のために必要な証拠を集める

労働基準監督署への申告は、単に不満を述べるだけでは効果がありません。

労基署が動くべき違法な状態であるということを、具体的な証拠によって説明することで、労基署が動いてくれる可能性を上げることができます。残業代の未払いなら、タイムカードや給与明細、雇用契約書や就業規則といった基本的な証拠を早めに入手し、申告時に提出しましょう。

「裁判で勝つ方法」の解説

弁護士から労基署に働きかけてもらう

他の相談先と連携することで労働基準監督署に動いてもらいやすくする方法も効果的です。具体的には、弁護士の法律相談を並行して進めれば、労基署への申告書を代わりに作成してもらったり、労基署に同行して、動いてもらえるよう働きかけることができます。

弁護士に相談しておけば、いざ、労基署が動いてくれなかったときにも、労働審判や訴訟といった裁判手続きによる解決を進めていくことができます。そのため、不当解雇やハラスメントといった、労基署が動かない可能性の高いケースで特に有効です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働基準監督署が動くまでの期間とその間にできる準備

次に、労働基準監督署が動くまでの期間と、その間にできる準備を解説します。

労基署が動いてくれる可能性があるとしても、「すぐに動く」とは限りません。あなただけの味方ではない以上、より緊急性の高いトラブルがあると優先度が下げられ、動くまでに一定の期間を要してしまいます。漫然と過ごすのではなく、できる準備をしておきましょう。

労働基準監督署が動くまでの期間

労働基準監督署が動くまでの期間は、相談内容の深刻さ、緊急性、証拠の程度といった労働者側の事情と、労基署の忙しさといった労基署の事情によって大きく異なります。一般に、申告を受けてから調査までは、次の流れで進みます。

申告受理から書類確認にかかる期間

申告が受理されると、申告書や、添付した証拠資料が確認されます。違法性があると判断した場合は調査に進みますが、この初動対応に、1〜2週間程度の期間を要することが多いです。

調査にかかる期間

労基署は、企業に立ち入り調査(臨検)をしたり、書類の提出を命じたりして、法違反の有無を調査します。通常は、数週間から1ヶ月程度の期間を要することが多いです。

調査によって発覚した違反への対応にかかる期間

調査の結果に基づいて、助言指導や是正勧告などを行うにあたっても、数週間から1ヶ月程度の期間を要します。問題が複雑な場合や、企業側が協力的ではなかったり反論したりする場合は、もう少し長くかかることもあります。

労基署が動くまでの間にできる準備

労働基準監督署が動くまでの期間を有効に使うためには、以下の準備を進めておいてください。これらの準備はいずれも問題解決に向けた努力であり、いざ、労基署が動いてくれることとなった場合に、対応をスムーズに進める助けになります。

- 追加の証拠を集める

申告時に証拠を提出しても、すぐ動いてくれないなら、追加の証拠集めが大切です。労基署の指示に従い、継続的に証拠を集め続けるべきケースは少なくありません。 - 申告書の内容を精査し、改善する

申告書の内容が具体的であることが重要です。動くまでの期間を利用して、違反の内容を具体化し、申告書の内容を補強しましょう。 - 専門家に相談する

労基署の対応が遅れるとき、そのまま放置するのは危険です。弁護士や労働組合などといった専門家への相談は、労基署への申告と並行して進めるべきです。 - 他の労働者と連携する

同様の問題を抱える同僚と、連携して集団で申告するのも効果的です。複数の被害者から同じ問題が申告されれば、労基署も真剣に対応する傾向があります。

「退職したらやることの順番」の解説

労基署が動かない場合は他の解決手段も検討すべき

労働基準監督署が動かない場合は、労働者としては他の解決手段を検討してください。

労基署が動かなかったり対応が遅かったりするなら、自身の権利を守るための他の手段を講じる必要があるのであって、労基署に頼りすぎるべきではありません。

話し合いで解決する

会社と話し合いで解決できるなら、労働基準監督署が動いてくれなくても権利を実現できます。このとき、結果的に動いてくれなくても、「要求に応じないなら労基署に相談する」と伝えることが、交渉のカードとして機能することがあります。

ただ、強いプレッシャーをかけすぎると、いざ労基署が動いてくれないと明らかになったとき、会社から甘く見られる原因となるので、伝え方は慎重に判断してください。トラブルに慣れたブラック企業や、顧問弁護士から「この程度なら労基署は動かない」「指導が来たら対応すればよい」などと助言されると、交渉に誠実に応じてくれないおそれがあります。

「残業代請求の和解金の相場」の解説

弁護士に依頼して労働審判や訴訟を起こす

労働基準監督署の動かない問題だとしても、違法なのが明らかなら、民事裁判における法的手続きを講じるのがお勧めです。具体的には、労働審判もしくは訴訟の手続きです。

労働審判は、労働者保護のため、原則3回までの期日で迅速に解決する手続きです。訴訟ほど時間や費用がかからず早期解決できる場合が多いため、労働者側で争う際に重宝されます。特に、労基署の対応しづらい解雇やハラスメントの問題は、労使の合意で終了させるべきなので、労働審判で解決するのに向いています。

「労働審判の流れと有利に進める方法」の解説

労働問題を公にして社会的な問題とする

労働基準監督署が動かないとき、法的な手段以外の方法で解決する道もあります。それが、労働問題を公にして社会的な問題とする方法です。多額の残業代未払いや、労災による死亡事故、過労死などといった社会的関心の高い話題ほど、しばしばメディア報道されます。現代では、SNSでの情報発信も、重要な役割を果たします。

法違反があることを公にされ、社会的な信用が低下するおそれがあるとなれば、企業も真剣に対応せざるを得ないでしょう。ただし、労働者にとっても、名誉毀損や業務妨害などを理由に、逆に損害賠償を請求されるリスクがあるため、情報発信には慎重さが求められます。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

まとめ

今回は、労働基準監督署が「動いてくれない」「助けてくれない」「役に立たない」「何もしてくれない」「意味ない」「仕事しない」「役立たずだ」「無能だ」といった、労基にまつわる悩みについて、その理由と対処法を解説しました。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るために重要な役割を果たしますが、全てのケースで期待通りに動くわけではありません。動かないと感じたとき、決して「役に立たない」のではなく、「動ける問題ではない」など、動かないことには原因と理由があります。

労働基準監督署をすぐ動かすにはどうしたらよいか、動くまでの期間や動かし方を知り、有効活用すれば、強い味方になってくれます。労基署だけに頼るのでなく、弁護士と連携し、労働審判や訴訟などの他の手段も検討しておくことが、労働問題の解決を早める助けになります。お困りの際は、ぜひ弁護士にも相談しておいてください。

- 労働基準監督署が役に立たないのではなく、相談できる内容に限界がある

- 労働基準監督署がなにもしてくれないときでも、違法な労働問題には対処が必要

- 労働基準監督署への通報・相談で解決できないとき、弁護士への相談が有用

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/