休憩が取れないほど忙しい日、休憩を取れなかったらその結果どうなるのでしょう。途中でなんとか時間を捻出できれば、まだましです。1日の最後まで休憩を取れなかった経験のある労働者も多いのではないでしょうか。

相談者

相談者昼休憩を取らず「気づけば終業時刻」だった

相談者

相談者多忙でも、ほんの一時でも仕事から離れたい

人手不足の職場や、繁忙期だと特に休憩など取る間もないでしょう。限られた人員でカバーする必要から、ノンストップの労働を強いる職場もあります。しかし、休憩なく働いては、業務効率も低下します。また、休憩なく働いた結果、ミスや事故に繋がれば、更に不利益が拡大します。

休憩時間を取れないのは、労働基準法に違反する重大な労働問題。やりがいで正当化できるのは初めだけで、好きな仕事も次第に嫌いになります。休憩が取れない状況を放置せず、労働者側で、積極的に対処せねばなりません。

今回は、休憩時間が取れなかった場合の影響と対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 6時間を超えて働かせた場合、休憩を取らせねばならない義務が会社にある

- 休憩を取れなかった場合、給料・残業代の請求のほか、会社への民事・刑事上の責任追及が可能

- その日中の付与、分割付与など、できるだけ休憩を取れるよう配慮を求める

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

そもそも休憩時間とは?労働基準法のルール

休憩時間とは、労働から完全に開放された時間のこと。労働基準法34条は、会社に一定の休憩を付与するよう義務付けます。

労働基準法34条(休憩)

1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3. 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

休憩時間のルールの目的は、労働者の身体や精神の保護を図ること。そのため一定の時間だけ働かせたら、一定の休憩時間を与えるよう求められます。

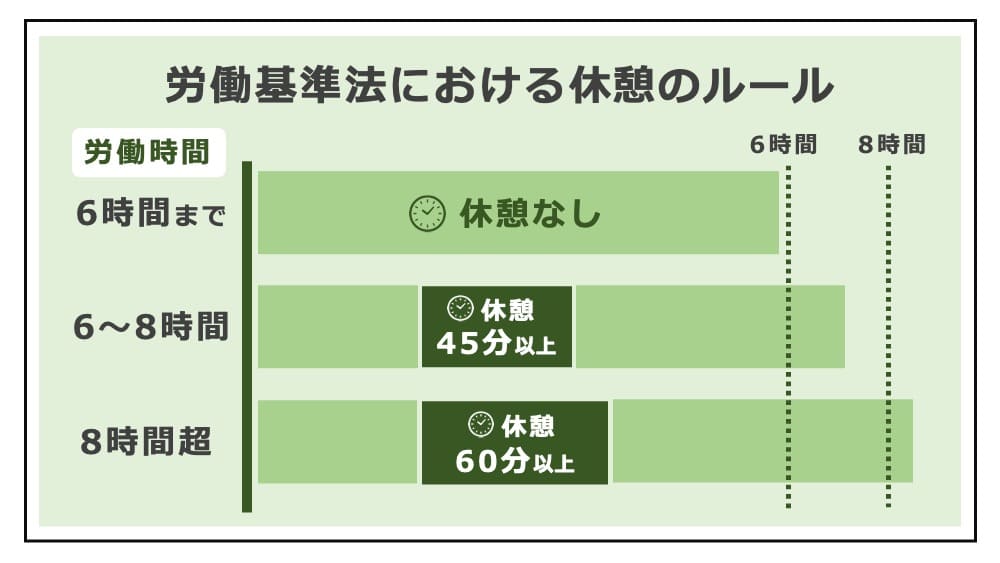

労働基準法34条の定める休憩時間の下限は、次の通りです。

| 労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| 〜6時間 | 休憩なし |

| 6時間を超え、8時間以内 | 45分以上 |

| 8時間を超える | 1時間以上 |

何時から何時までが休憩なのか、勤務先の具体的な決まりは就業規則で確認できます。とはいえ、休憩は法律上の義務なので、この点は就業規則に優先します。また、休憩は、法律上、必ず付与せねばならず、買い取りは認められません。このことは、労働者の同意があっても同じことです。

また、ただ与えるだけでなく、次の原則に従う必要があります。

- 途中付与の原則(労働基準法34条1項)

休憩時間は、労働時間の「途中で」付与する必要がある。始業前や終業後にまとめて付与しても義務を果たしたとはいえない。

(参考:休憩なしで早く帰ることができる?) - 一斉付与の原則(労働基準法34条2項)

休憩時間は一斉に付与せねばならない。なお、一定の業務形態(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署の事業の労働者)と、労使協定を締結した場合は、個別付与が可能。 - 自由利用の原則(労働基準法34条3項)

休憩時間は自由に利用させなければならない。業務に支障を生じないよう、企業秩序維持の観点から一定の制約は可能だが、その目的に合った相当な制約に限られる(飲酒の禁止、一定の外出の禁止、政治・宗教活動の禁止など)。

この点で、今回解説する「休憩が取れなかった場合」の問題には、時間としてそもそも休憩が与えられていないケースのほか、「休憩は形式的には付与されているものの自由には利用できない」といった場合も含みます。前者が明らかに違法なのは当然ですが、後者もまた違法です。

「労働時間の定義」の解説

休憩時間が取れなかった場合どうなる?

休憩時間が取れなかった場合はどうなるのでしょうか。休憩はワークライフバランスを健全に保つ、非常に重要な機能があり、従業員にとって大切なもの。そのため、法律通りに休憩を取れなかった場合は使用者に大きなペナルティがあります。

心身への影響が大きいのは言うに及ばず、できるだけ休憩できるよう努力すべき。しかし、労働者の独力では限界があり、ブラック企業では休憩は取れない場面が多いです。

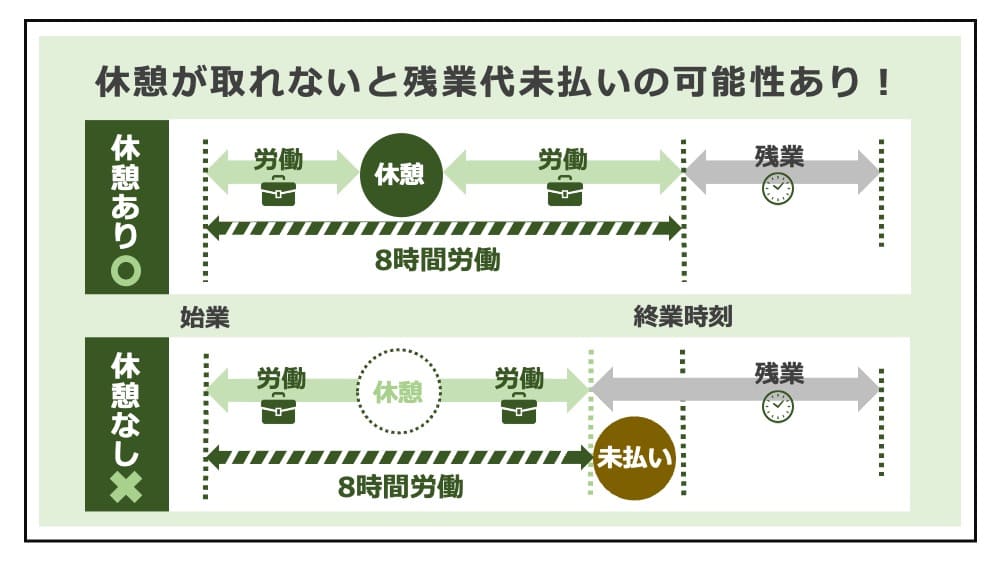

労働の対価として給料や残業代が請求できる

休憩が取れなかった場合には、その時間は「労働時間」となります。労働時間には対価が発生するので、給料や残業代を請求できます。たかが1時間の休憩も、「塵も積もれば山となる」です。結果的には、相当多額の請求となることもあります。

例えば、時給2,000円の人が、1時間の休憩時間をとれず働き続けた場合、その時間を合計して「1日8時間」の法定労働時間を超えれば、本来なら休憩であった時間について2,500円の未払い残業代を請求できます。

月の総労働日数が20日で、毎日同様に休憩がとれなかったならば、毎月5万円(=2,500円×20日)の残業代が未払いになりますから、決して小さな額ではありません。

(参考:残業時間中に休憩を取れる?)

「残業代の計算方法」の解説

使用者に罰則が科される

休憩時間が取れなかった場合、そのような事態は違法です。労働基準法違反となる結果、使用者には制裁があります。

具体的には、休憩を与えなかった使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法119条1号)(あくまで会社の義務ですから、当然ながら労働者に罰はありません)。休憩が取れないのは、未払い残業代や長時間労働と同様、深刻な労働問題なのです。

安全配慮義務違反となる

休憩を取れなかった場合、その結果として長時間労働となることが多いでしょう。慢性的な疲労やストレスで、体調を崩してしまう労働者もいます。休憩すら満足にとれない職場は、劣悪な労働環境だと言わざるを得ません。

このような場合、会社は、労働者に対して負う安全配慮義務に違反していることとなります。休憩を与える労働法上の義務に違反し、労働者の身体を危険に晒したという意味です。したがって、安全配慮義務違反を理由に、会社に対し、損害賠償請求ができます。

例えば、住友化学工業事件(最高裁昭和54年11月13日判決)は、操炉現場で働く作業員に休憩時間中も炉の監視を続けさせ、1日1時間の休憩時間を満足に与えなかったことについて、「自由利用を担保するためには、休憩時間の始期、終期が定まっていなければならず、特に終期が定かになっていなければ、労働者は到底安心して自由な休息をとりえない」と判断し、精神的な損害を受けたとして慰謝料30万円の支払いを命じました。

休憩時間を取れなかった場合の対処法は?

次に、休憩時間を取れなかった場合の適切な対処法を解説します。

どんなに体力や集中力に自信ある人にも限界があります。自己犠牲に甘んじることなく、できるだけ早く休憩が取れるよう努めるべきです。業務効率は下がるなど、休憩を取れないデメリットは大きいもの。休憩時間が取れなかった場合、慢性化する前に、直ちに対処が必要です。

休憩時間を分割して取得する

まず、正規の時間に休憩時間を取れなかった場合も、時間帯をずらして取れないか、確認しましょう。

労働時間の途中であれば、「正午〜午後1時」などの、いわゆる「お昼休み」でなくても休憩を取ることができます。厳密には、会社から「休憩時間」として指示された時間ではないわけですが、取れないという事態になれば違法なわけですから、背に腹は代えられません。

まとまった時間の付与が難しそうなら、分割して休憩をとることを提案するようにしてください。なお、休憩時間はその日中に取らせる必要があるため、翌日にまとめて取るのは違法です。

「毎日残業の違法性」の解説

上司に業務の調整を願い出る

業務が多忙で休憩が取れなかった場合には、上司に調整を願い出る手も有効です。そもそも上司が、休憩時間のルールを理解していないおそれすらあります。

ただ、法律論のみで立ち向かっても風当たりが強くなり、余計に働きづらくなる危険もあります。まずは上司にお願いし、それでも現状が変わらないなら、人事や社長に相談しましょう。職場自体はホワイトなのに、ブラックな上司一人のせいで休憩が取れなかった例もあります。

このようなケースでは、会社に適切な業務の再配分をしてもらうことが、解決策につながります。自分だけが休憩を取れないときは「仕事の押し付け」の可能性もあります。

「仕事を押し付けられる人の特徴」の解説

自身の判断で休憩を取ってしまう

休憩を取れないことを会社に相談しても、突っぱねられる危険もあります。このようなとき、自身の判断で休憩を取ってしまってよいでしょうか。

会社が休憩を取らせてくれないなら、労働者が自身の判断で休憩を取得するのも仕方ありません。形式的には業務命令違反となりますが、そもそも「休憩を取らずに働け」という業務命令そのものが違法であるため従う必要はなく、違反しても懲戒処分の対象とすることはできません。とはいえトラブルを避けるため、業務への支障は少なくなるよう配慮しましょう。

万が一、自分たちで休憩を取って処分されてしまった場合は弁護士にご相談ください。

「休憩時間が短いときの対応」の解説

労働基準監督署に申告する

労働基準監督署は、労働基準法をはじめとした法律違反をチェックする行政機関。休憩時間を取らせないのは労働基準法違反ですから、労働基準監督署の管轄となります。申告し、対応してもらえれば指導、是正勧告といった働きかけが期待できます。

労働基準監督署は各都道府県に設置されています。対面のほか、電話やメールでの相談も可能であり、相談料もかかりません。ただ、十分な資料がなければ動いてもらえない可能性もあるため、相談時は、証拠を持参しましょう。

「労働基準監督署が動かないときの対処法」「サービス残業の告発」の解説

弁護士に相談する

弁護士への相談は、非常に効果的な対処法です。弁護士は労働者の権利や利益を、一番に考えて活動します。休憩が取れなかった場合や、それに付随する残業代の問題も、親身に相談を聞いてもらえます。

休憩時間も取れないほど忙しい場合、プライベートの時間を確保するのは難しいです。自身で、法律知識を身に着け、会社と戦うのには限界があります。そんな職場が真摯に対応する見込みも低く、望む解決を獲得できないリスクも大きいでしょう。

弁護士に依頼すれば、職場と直接関わる必要がなくなり、負担を減らせます。また、弁護士からの書面は相手にプレッシャーを与えやすく、きちんとした対応を望めます。交渉で解決できない場合も、裁判所の手続を利用して有利な解決に導いてくれます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

休憩時間が取れなかった場合は正社員やパートなど雇用形態にかかわらず違法

休憩時間が取れなかった場合、そのような事態は違法だと解説しました。そして、このことは、労働者の雇用形態によりません。つまり、会社が労働者に休憩時間を与えるべき義務には、正規・非正規の区別はなく、労働基準法の「労働者」に該当するならば、どんな人でも決められた時間以上の休憩を取ることができます。

そのため、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員でも、休憩が取れなかった場合の対応は同じであり、給料や残業代を請求したり、安全配慮義務違反の慰謝料を請求したりできます。

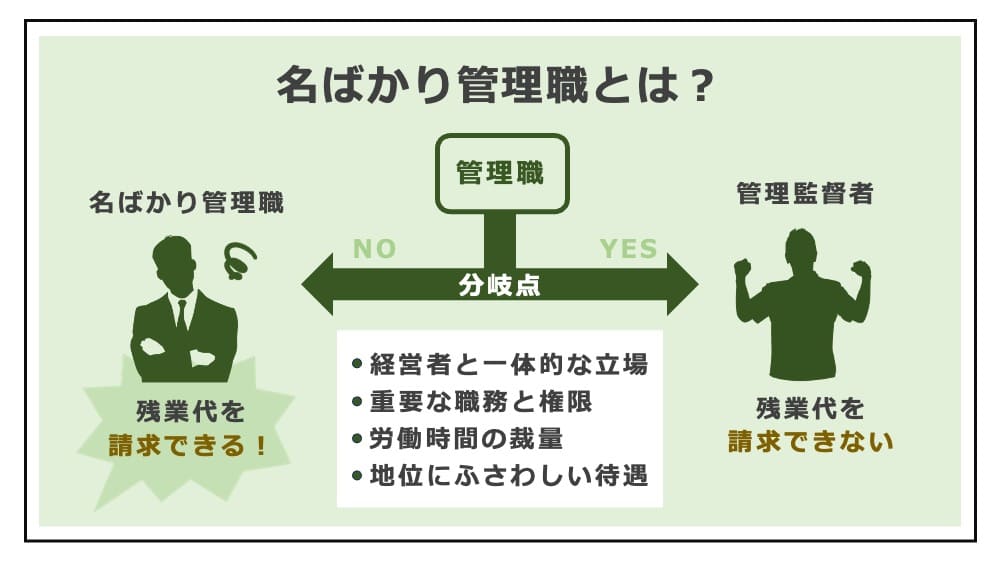

ただし、労働基準法41条は休憩時間のルールに例外を設けています。代表的な例外が、管理監督者についての定めであり、これに該当すると労働時間の規制が適用されないため、休憩をとれず労働時間が長くなったとしても残業代は請求できません。

とはいえ、管理監督者に該当するのはあくまで例外。職務の性質上、一般の労働者と同じ規制になじまず、働き方をある程度自由に決められる必要があります。要件は厳しく、いわば経営者側といえる程度の厚遇を受けなければ、管理監督者とはなりません。また、管理監督者であっても安全配慮義務の対象にはなるため、働かせすぎて心身を壊せば、会社に責任があるのは当然です。

会社が管理職扱いしているが、これら要件を満たさず違法状態となっている人を「名ばかり管理職」と呼びます。

「管理職と管理監督者の違い」「名ばかり管理職」の解説

休憩時間に労働したのに休憩扱いにされたら?

繁忙期には、休憩時間を返上して仕事をせざるを得ないこともあるでしょう。

休憩と言いながら、来客や電話に対応せねばならず休憩を取らせてもらえないケースもあります。法律上の「休憩」に該当するには、労働から完全に解放されていなければなりません。休憩を取れなかった場合に、その分の給料が払われればまだましですが、そうでない企業もあります。

まずは、給料明細を確認してください。

休憩時間を取れなかったのに、きちんと取れていたことを前提にした労働時間分しか給料が払われていなかったならば、差額分を請求しなければ損してしまいます。

会社として、できるだけ給料を払いたくない場合、「労働者が勝手に休憩時間に働いた」ということにして、労働とは扱わない、という事態は残念ながら少なくないです。

しかし、会社から命令を受けて仕事をしていたなら立派な労働。これを休憩時間扱いするならば、違法な残業隠しといってよいでしょう。また、自主的に仕事をしていたとしても、そうせざるを得ないほど仕事量があったり、ノルマや期限が区切られていた場合には、黙示の命令があったものとみなすことができます。

労働から開放された時間こそ「休憩」なので、休まず仕事を続行したなら「休憩」に当たりません。こうした状態が黙認されれば、会社が労働者を拘束しているに等しいといえます。このとき、争う際の証拠を残すため、「休憩が実際にとれたかどうか」と、タイムカード上の記録が合致するよう注意しなければならず、会社にタイムカードを勝手に押されるのは違法です。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

まとめ

今回は、休憩時間を取れなかった場合の対処法を解説しました。

休憩時間は、労働者の健康を維持するのに必要不可欠な時間。いくら業務多忙という理由があれど、休憩を与えず長時間働かせるのは違法です。休憩が取れなかった場合にどうなるかをよく理解し、対処しなければなりません。

予定された時間に休憩が取れなくても、他の時間帯に休憩を取るよう努力しましょう。最悪でも、分割して休憩を取れないか、試みるようにします。できるだけ休憩を取らせないようにしようとする会社の口車に乗らないでください。休憩を取らず、その分の給料ももらわずタダ働きするのは、労働者に損しかありません。

万が一、1日の最後まで休憩を取れなかったなら、残業代の請求をご検討ください。仕事に熱中するのは良いですが、ときに息抜きでメリハリを付けるのも大切。休憩時間が全く取れない日が続くときは、早めに弁護士へご相談ください。

- 6時間を超えて働かせた場合、休憩を取らせねばならない義務が会社にある

- 休憩を取れなかった場合、給料・残業代の請求のほか、会社への民事・刑事上の責任追及が可能

- その日中の付与、分割付与など、できるだけ休憩を取れるよう配慮を求める

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】