名ばかり管理職とは、管理職扱いして、残業代を払わない会社の違法行為のこと。

管理職とは「名ばかり」であるために、こう呼ばれます。

出世は喜ばしいですが、残業代がなくなるのは辛いでしょう。

名ばかり管理職だと、管理職にふさわしい給料がもらえない可能性も。

その結果、管理職になったのに、逆に給料が減ってしまうこともあります。

これでは「管理職になりたくない」という社員が出てもしかたありません。

やたら管理職を増やそうとする会社には、悪質な意図があります。

管理職扱いして残業代を払わず、人件費を削減するブラック企業のやり方は違法。

部長など役職名をもらい、形式は管理職でも、実態がなければ残業代は払われるべきです。

役職者が仕事に責任を持つのはよいですが、健康を害してはいけません。

今回は、名ばかり管理職について、事例や裁判例を踏まえ、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 名ばかり管理職は、会社が残業代を減らすため、違法に管理職扱いした社員のこと

- 名ばかり管理職は、管理監督者(労働基準法41条2号)でなく、残業代が必要

- 名ばかり管理職の要件に当てはまるのに、残業代が未払いなら、残業代請求できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

★ 管理職・役員の労働問題まとめ

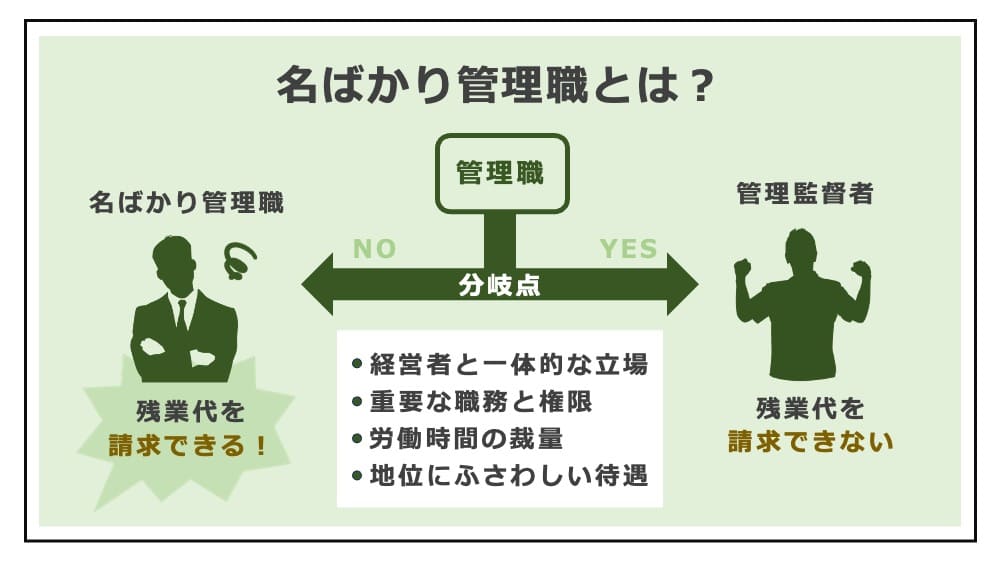

名ばかり管理職とは

名ばかり管理職とは、会社では管理職と呼ばれているものの、その実態のない社員のこと。

管理職とは「名ばかり」のため、こう呼ばれます。

「管理職は残業代が不要」という誤解から生まれた、違法な扱いです。

確かに、労働基準法41条2号に該当すれば、労働時間のルールは適用除外です。

その結果、残業代(時間外割増賃金・休日手当)は不要です。

しかし、労働基準法41条2号は、正確には「管理監督者」と呼ばれます。

管理監督者には、厳しい要件があり、これを満たさなければ、認められません。

労働基準法41条2号は次のとおり。

労働基準法41条

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法(e-Gov法令検索)

条文に「管理職」との記載はなく「監督若しくは管理の地位にある者」とされます。

略して、「管理監督者」と呼びます。

これは、会社で使われる「管理職」という一般名称とは、似て非なるもの。

「管理職と管理監督者の違い」は、次に詳しく解説します。

残業代をなくす、という強い効果があるため、厳しい要件あり。

会社で管理職扱いされているだけでは、法的には管理監督者にはあたりません。

このように「会社では管理職だが、法的には管理監督者でない」という人こそ、名ばかり管理職です。

次章のとおり、名ばかり管理職ならば、残業代を請求できます。

会社から「管理職だから残業代は払わない」と反論されても、あきらめず請求してください。

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

名ばかり管理職に残業代を払わないのは違法

会社は、雇用する労働者には、残業代を払わなければなりません。

あらかじめ労働契約で定めた時間を超えれば、追加の給料が必要なのです。

一方、「管理監督者」(労働基準法41条2号)なら、次のルールが適用されません。

- 法定労働時間に関する労働基準法32条が適用されない

- 休憩に関する労働基準法34条が適用されない

- 法定休日に関する労働基準法35条が適用されない

- 割増賃金に関する労働基準法37条が適用されない

その結果、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働いても、「1週1日または4週4日」の法定休日に働いても、割増賃金として追加の残業代をもらうことはできません。

(一方、管理監督者でも、深夜残業すれば残業代が発生します)

前章で説明のとおり、名ばかり管理職は、「管理監督者」ではありません。

つまり、労働基準法上は、法律の適用除外とはなりません。

したがって、名ばかり管理職は、通常の労働者と同じく、残業代を請求できます。

労働基準法は、労働者を保護するための法律で、強行法規。

なので、違反する定めを会社がしても、労働者の合意があっても、違法となります。

会社が一方的に、「管理職だから残業代を払わない」という扱いをするのは、違法なのです。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

名ばかり管理職のよくある事例

ブラック企業によくありがちな、名ばかり管理職の事案について、例を挙げて解説します。

違法な実態をよく知り、ブラック企業に搾取されないよう注意しましょう。

名ばかりの店長

店長を、管理職と扱い、残業代を払っていない会社は珍しくありません。

しかし、権限も時間の裁量もなく、収入も十分でないなら、名ばかり管理職です。

忙しい店舗は、店長といえど、通常のスタッフと同じくシフトをこなすところも多いもの。

飲食店やコンビニなど、名ばかりの店長ならば、残業代を請求できます。

課長だが厳しい勤怠管理がある

役職によって、管理職かどうかを決めている会社も少なくありません。

「課長以上は、一律で管理職」とする扱いは、違法の可能性があります。

課長レベルだと、まだ厳しい勤怠管理の対象となっているかもしれません。

タイムカードを打刻するのはもちろん、遅刻や欠勤による給料の控除など……。

時間的な裁量がなさすぎるならば、名ばかり管理職といってよいでしょう。

役職手当が不十分で年収が低い

管理職に出世すると、残業代がもらえない代わり、役職手当が支給されます。

役職手当がいくら支払われるか、就業規則を確認しましょう。

問題は、役職手当が不十分で年収が低いケースです。

管理監督者として、十分な保証が得られないならば、名ばかり管理職だといえます。

このとき、残業代請求ができ、かつ、役職手当も、残業代の基礎賃金に含まれます。

役職手当が、残業代や、深夜手当の一部とされるケースもあります。

このケースような場合には、固定残業代の違法性の問題が生じます。

固定残業代の違法性については、次の解説をご覧ください。

部下がいないのに管理職扱い

管理監督者(労働基準法41条2号)となるには、十分な権限を要します。

そして、その権限には、管理権と監督権があります。

このうち、部下がいない人には、監督権は与えられていません。

そのため、監督する部下がいないと、管理監督者とは認められづらいです。

部下なしでも、高度な専門性と、待遇が保証されれば、管理監督者になりえます。

ただ実際は、十分な保証なく管理職扱いされ、名ばかり管理職になる方は少なくありません。

行政通達(昭和63・3・14基発150号)も、「スタッフ職の企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に扱うことができる」とし、部下のいない管理職について、相当な処遇が必要だと示しています。

労働条件の不利益な変更への対応は、次に解説しています。

名ばかり管理職を違法と判断した裁判例(日本マクドナルド事件)

名ばかり管理職について判断した裁判例も多くあります。

有名で、社会問題化したのが、日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)。

マクドナルドの店長が、残業代請求をした事案です。

このケースで店長は、未払いの残業代、約1350万円の支払うよう求めました。

裁判所は、マクドナルドの店長職について、その職務内容や待遇などを認定した上で、管理監督者(労働基準法41条2号)には当たらないと判断しました。

つまり、会社が管理職扱いしていたのは、名ばかり管理職だと評価したわけです。

本裁判例は、名ばかり管理職かどうかの判断基準として、次の3点を示しました。

裁判所は、スタッフの一次評価、シフトの変更など、労務管理について一定の権限はあるものの、本社の承認を要するなど、その権限は限定的なものと認定しました。

一方、他の従業員と同じく勤務表で管理され、労働時間に裁量はありませんでした。

さらに、月100時間を超えるなど相当に長い残業があることなども指摘されています。

これに対して、店長の待遇は、管理監督者としては不十分なものでした。

以上のことから、日本マクドナルド事件は、店長は名ばかり管理職だと判断しました。

名ばかり管理職かどうかのチェックリスト

次に、名ばかり管理職かどうかを判断するため、チェックリストを紹介します。

名ばかり管理職ならば、残業代が請求できると解説しました。

しかし、会社はあくまで、管理職扱いし、残業代を払わないでしょう。

違法な扱いは、労働者側で見破らなければなりません。

名ばかり管理職かどうは、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかで判断します。

したがって、管理監督者の要件を知る必要があります。

管理監督者の要件は、裁判例と、行政通達により明らかにされています。

行政通達(昭和63・3・14基発150号)に、管理監督者の要件が定められています。

一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という)と、経験、能力等に基づく格付け(以下「資格」という)によって人事管理が行なわれている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、こうした職位や資格の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要がある。

昭和63・3・14基発150号

部門の長という地位があるか

管理職の典型は、「部長職以上」というったケース。

1つの部門ないし部署を統括する地位にあることが、管理監督者の考慮要素の1つです。

長たる役職名を与えられていることが多いです。

ただし、役職名など、形式面のみで管理職とし、残業代を払わない扱いは違法です。

実態も、管理監督者(労働基準法41条2号)でなければ、名ばかり管理職と言わざるをえません。

経営に関する権限があるか

管理監督者(労働基準法41条2号)となるには、相応の権限を与えられることを要します。

経営に関する権限がまったくないのでは、名ばかり管理職でしょう。

社員は、その地位に応じて、企業から一定の権限を付与されています。

平社員よりも上司など、上位の役職者のほうが、その権限の幅は広いもの。

そのなかでも、管理監督者といえるには、経営者に近い立場になければなりません。

管理職とされながら単なる「お飾り」で、実質はすべて社長が指揮しているならば、名ばかり管理職であり、残業代を請求できます。

労働時間の裁量があるか

管理監督者は、残業代のつかない裏返しとして、労働時間に裁量があります。

その結果、通常の労働者ほど、厳しい勤怠管理を受けません。

いつ、どのように働くか、自律的な管理に任されるべきです。

強制的に長時間の労働をさせ、残業代を払わないのは許されません。

なお、管理監督者でも深夜手当はあること、健康を守る必要があることから、タイムカードを打刻させたからといって、それだけで名ばかり管理職といえるとも限りません。

十分な収入が保証されているか

管理監督者は、残業代が出ない代わり、十分な収入が保証されなければなりません。

収入が不足するとすれば、それは名ばかり管理職だといえるでしょう。

残業代が出ない分の収入を増やすため、管理職手当を支給する会社が多いです。

このときも、管理職手当の金額が妥当か、検討を要します。

「管理職になったら年収が下がった」というのでは不当。

少なくとも、通常の労働者の給料に、残業代を加えた額よりは高収入であるべきです。

専門性の高い業務で、高給な人の残業代をなくす制度もあります。

裁量労働制、高度プロフェッショナル制度について、次の解説をご覧ください。

(いずれも厳しい要件があり、安易に導入できるものではありません)

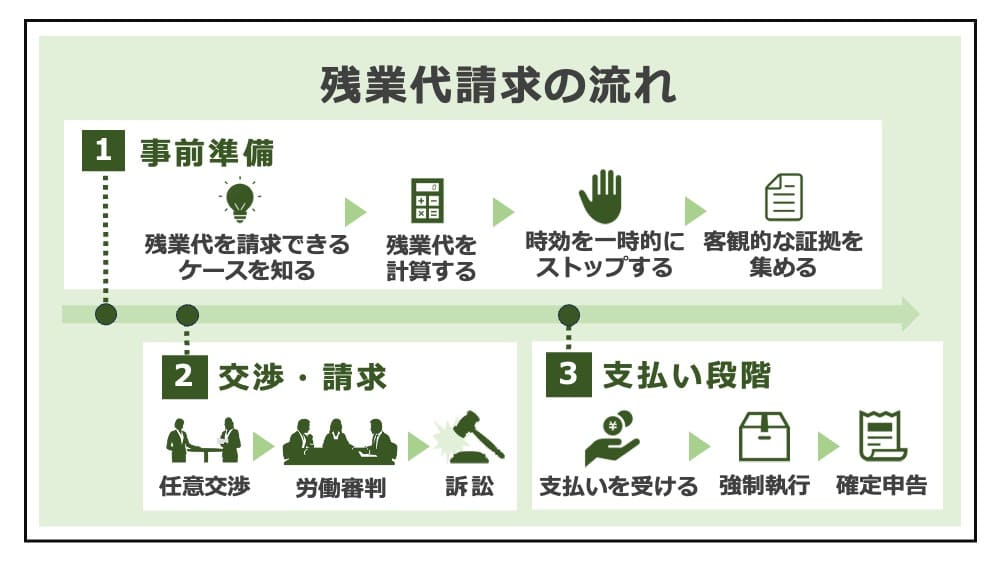

名ばかり管理職が残業代を請求する方法

最後に、名ばかり管理職が残業代請求する方法について解説します。

名ばかり管理職ならば、会社に残業代を請求すべきです。

管理監督者(労働基準法41条2号)の実態なく管理職扱いされたら、残業代が未払いとなっています。

名ばかり管理職を増やせば、会社としては残業代の支払いをカットできます。

このままでは、労働者にとってメリットはありません。

名ばかり管理職による、違法な残業代逃れを許してはなりません。

残業の証拠を集める

まず、残業代請求で、最も重要なのが、証拠収集です。

このことは、名ばかり管理職の残業代の請求でも、変わりありません。

「管理職だから残業代はない」と反論する会社は、証拠を開示してくれないおそれあり。

このとき、労働者側で、残業の証拠を準備しなければ、不利な解決になりかねません。

名ばかり管理職では、タイムカードの打刻が指示されていないこともあります。

出勤簿や日報の提出が免除されているなど、実労働時間の把握は、容易ではありません。

残業の証拠となる資料は、次に解説します。

労働基準監督署に通報する

残業代を請求するときは、あわせて、労働基準監督署にも通報しておく手も有効。

名ばかり管理職のトラブルは、社会問題化しています。

店長がすべて管理職扱いの飲食チェーンやコンビニ、チームメンバーすべてが管理職のIT企業などといった問題ある事例は珍しくなく、労働基準監督署が動いてくれる可能性があります。

労働基準監督署の指導、是正勧告がされれば、残業代の未払いは改善が期待できます。

「労働基準監督署への通報」「労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

残業代を計算する

証拠が揃ったら、残業代を計算しましょう。

名ばかり管理職ならば、通常の労働者と同じだけの残業代がもらえます。

そのため、残業代の計算方法は、平社員とまったく変わりません。

(つまり、時給を計算し、割増率、残業時間をかけて算出します)

名ばかり管理職でなく、管理監督者(労働基準法41条2号)なら、時間外の残業代は生じません。

それでもなお、深夜残業をすれば、深夜手当が請求できます。

残業代の正しい計算方法は、次に解説します。

内容証明で未払い残業代を請求する

名ばかり管理職が、残業代を請求する第一歩は、交渉による請求です。

ただ、労働基準法の管理監督者の理解を誤った会社が、交渉で快く残業代を払うとは限りません。

改善が期待できないときは、裁判所の手続きを利用するほうがよいでしょう。

残業代の請求書の書き方は、次に解説します。

労働審判、訴訟で訴える

交渉で、残業代トラブルが解決できないとき、次は、労働審判で請求します。

労働審判は、訴訟に比べ、ざっくりとした判断で和解に向けて話し合いします。

なので、名ばかり管理職の残業代でも、労働審判だと一定の譲歩を要します。

正確に、残業代をすべて回収したいときは、訴訟を選択すべき。

訴訟なら、遅延損害金や付加金など、未払いが続いたことのペナルティも請求できます。

労働審判で残業代を請求するメリットや流れは、次に解説します。

まとめ

今回は、名ばかり管理職とはどんなケースか、解説しました。

ブラック企業では、管理職扱いされて残業代が払われない事例が跡を絶ちません。

一方、裁判例でも、名ばかり管理職を違法と判断したものは多くあります。

管理職扱いされても、名ばかり管理職なら、残業代をあきらめる必要はありません。

名ばかり管理職により残業代を減らすやり口が、違法だからです。

このとき、管理職扱いして残業代を払わない会社のルールは、労働基準法違反です。

会社のルールで管理職でも、「管理監督者」(労働基準法41条2号)でなければ、名ばかり管理職。

つまり、通常の労働者と同じく、残業代請求することが可能なのです。

- 名ばかり管理職は、会社が残業代を減らすため、違法に管理職扱いした社員のこと

- 名ばかり管理職は、管理監督者(労働基準法41条2号)でなく、残業代が必要

- 名ばかり管理職の要件に当てはまるのに、残業代が未払いなら、残業代請求できる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】