社長や役員などは、「取締役」として、いわゆる経営層となります。

そのため、雇用されて働く労働者ではなく、残業代は払われないのが原則。

これを悪用し、社員を「取締役」にすることで残業代を払おうとしないブラック企業の例も。

悪質すぎる残業代の削減は違法であり、未払い残業代が生じます。

残業代を回避するためという悪質な目的があるとき、労働者保護が必要です。

取締役などの役員に残業代が払われないのは、契約形態が「委任」であり、「雇用」でないから。

そのため、「委任」といえるだけの裁量がなければ、残業代を払わないのは違法です。

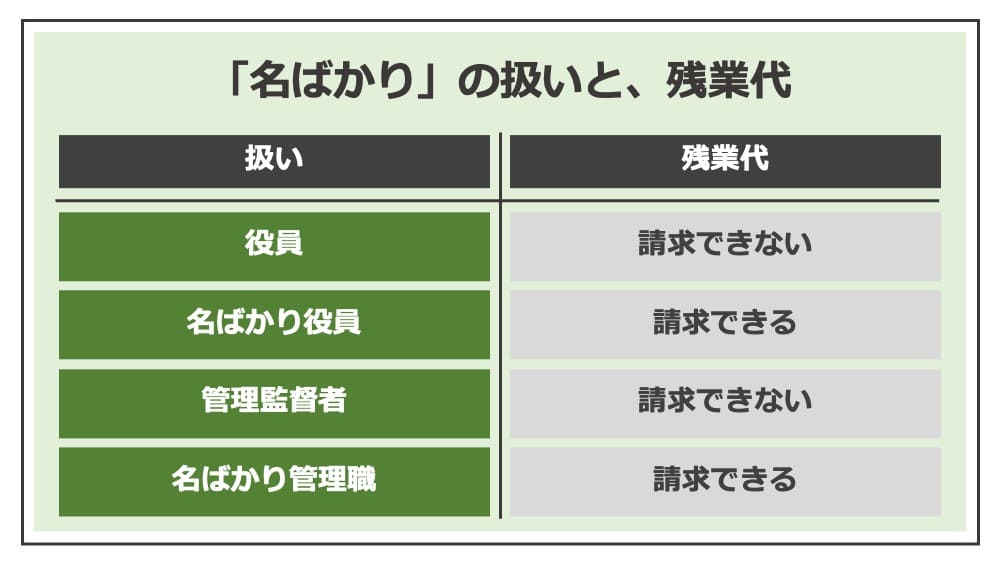

残業代のない点は役員扱いなのに、十分な裁量のない人は「名ばかり役員」になってしまいます。

今回は、名ばかり役員が残業代請求できる理由について、労働問題に強い弁護士が解説します。

なお、名ばかり管理職の未払い残業代も問題。

役員でなくても、管理職扱いされて残業代をもらえない人は、次の解説をご覧ください。

- 役員は、「委任」であり労働基準法の対象でないため、残業代をもらえないのが原則

- 形式上は役員でも、実態が労働者なら「名ばかり役員」であり、残業代が出る

- 役員が残業代を請求できるかどうかは、業務の権限、内容、報酬の実態などで判断する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

★ 管理職・役員の労働問題まとめ

役員は残業代が出ないのが原則

まず、役員は、残業代が出ないのが原則です。

役員は、時間による労務管理になじまない性格であり、残業代を払うのに適していないからです。

役員とは、法律用語でいう「取締役」のことをいうのが通例。

会社法では、取締役、会計参与、監査役をあわせて「役員」と呼びます(会社法329条)。

また、会社法施行規則では、これに加えて執行役までが「役員」です。

一般には、社長や会長、専務、常務などが取締役になります。

役員は、法人登記簿に登記されます。

役員になると、いわゆる経営層に含まれ、社員の管理監督を行う立場となります。

社長や会長、専務、常務などが、取締役になります。

役員が残業代をもらえない理由

取締役などの役員は、どれだけ働いても、残業代をもらえません。

長時間会社に貢献しても、残業代が出ないことに変わりはありません。

では、なぜ、役員になると、残業代が出なくなってしまうのでしょうか。

その理由について解説します。

「雇用」でなく「委任」だから

役員が残業代をもらえない理由の1つ目は、雇用でなく委任だから。

取締役などの役員と会社の関係は、法的には「委任契約」といわれます。

つまり、役員は、会社から経営についての委託を受けている立場にすぎません。

社員、つまり「労働者」が、会社と「雇用契約」を結ぶのとは、立場がまったく違います。

「委任契約」とはつまり、役員は、個人事業主やフリーランスと同じ立場ということ。

残業代が発生しないのは、このような法律関係からして当然のことです。

労働基準法の対象ではないから

役員が残業代をもらえない理由の2つ目は、労働基準法の対象ではないから。

残業代を払うべきと定める法律上の根拠が、労働基準法。

労働基準法は、「労働者」を対象に、手厚く保護しています。

労働基準法の「労働者」は、「事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」(同法9条)とされています。

そして、取締役などの役員は、これには該当しません。

労務管理をする経営者側だから

役員が残業代をもらえない理由の3つ目は、労務管理をする経営者側だから。

残業代は、時間で管理される労働者の保護のためにあります。

時間管理に適した働き方だからこそ、決まった時間より長く働けば、追加で残業代をもらえるのです。

これに対して、取締役などの役員は、経営層であり、経営者側の立場です。

労務管理をする側であり、時間によって管理をする側です。

そのため、時間については広い裁量が認められており、残業代による管理に適してはいません。

役員は、退職時も、労働法の保護が十分でないことがあります。

役員の退職金の請求について、次の解説をご覧ください。

名ばかり役員なら残業代をもらえる

取締役などの役員は、残業代がもらえないのが原則。

しかし、この原則の例外として、名ばかり役員なら残業代をもらえます。

名ばかり役員は、実態は社員であり、手厚い保護をしなければならないからです。

次に、残業代を請求できる名ばかり役員にあてはまるのはどんな人か、その判断基準を解説します。

名ばかり役員とは

名ばかり役員とは、取締役などの役員として登記されていながら、その実態がない人のこと。

このとき、実態は役員ではなく労働者となります。

したがって、名ばかり役員なら、残業代をもらえます。

名ばかり役員は、役員とは名ばかりで、実態は労働者と同じく弱い立場です。

名ばかり役員なら、形式は委任契約でも、実態は雇用契約。

そして、労働基準法の対象となる「労働者」だといえます。

そのため、労働基準法における労働者保護が適用され、残業代を請求できるのです。

名ばかり役員となる例

名ばかり役員として、残業代請求ができる人の例には、次のケースがあります。

- 肩書が取締役でも、タイムカードを打刻するよう指示されている

- 役員だが、社員と同じく出勤簿に記入している

- 遅刻、欠勤すれば注意され、給料を控除される(時間の裁量がない)

- 社員から出世して役員に抜擢されたが、権限や業務内容が変わらない

- 役員として採用されたが、業務の実態は社員と変わらない

- 役員にふさわしい報酬をもらえていない

従業員でありながら役員でもある、「使用人兼務役員」もいます。

使用人兼務役員は、労働者にあたり、残業代が出ることになります。

使用人兼務役員について、次に解説しています。

名ばかり役員の残業代請求を認めた裁判例

名ばかり役員だと認め、残業代の支払いを命じた裁判例があります。

裁判例(東京地裁平成24年5月16日判決)では、登記簿上は役員として登記されていても、その実態がないときには、残業代をもらえると認められています。

この裁判例は、取締役の地位にある原告からの残業代請求の事案です。

裁判所は、代表者である会長の指示や許可を受けて業務をしており、実質は労働者だと判断しました。

ただし、取締役会に出席し、出退勤の裁量があるなどの点から、管理監督者にはあたると判断しました。

その結果、深夜労働についての残業代の支払い、約100万円が認められました。

残業代を請求するときは、正しい計算方法を知っておいてください。

役員が残業代請求できるかどうかの判断基準

次に、名ばかり役員にあたるかどうかの判断基準について解説します。

名ばかり役員にあたるならば、残業代請求をすることができます。

以下の各事情について、総合考慮して判断されることとなります。

役員になった経緯が適切か

取締役などの役員には、会社法上、就任のための手続きが定められています。

つまり、株主総会の決議により選任され、登記簿に登記されるというプロセス。

正しい手続きで役員になって登記されていなければ、たとえ社内で「役員」と呼ばれていたとしても、名ばかり役員の可能性が高まります。

時間の裁量があるか

役員の委任契約は、雇用契約とは違い、労働時間に応じた対価が払われるわけではありません。

そのため、時間管理が厳密なときには、名ばかり役員と判断されやすくなります。

委任契約は、出退勤や休憩時間について細かく指示され、管理される性質ではありません。

形式的には役員でも、時間の裁量がなく、始業・終業時刻が定められていたり、欠勤すれば給料を控除されたり、最悪のケースでは懲戒処分を受けてしまったりといった場合、名ばかり役員だといえます。

経営の権限があるか

役員は、会社から、経営についての委託を受けています。

そのため、役員なら、業務執行権限や人事権など、経営に関する権限を有しており、取締役会を開いたり、会社の重要事項について決定したりすることができるはずです。

これらの経営の権限が与えられていないなら、名ばかり役員の可能性があります。

「権限」ある反面、役員は労働問題の「責任」を負うリスクあり。

経営業務をしているか

経営の「権限」だけでなく、業務内容も経営業務でなければ、役員の実質があるとはいえません。

役員にふさわしい業務内容でなければ、名ばかり役員を疑いましょう。

業務内容が現場作業など、労働者と変わらないときは、名ばかり役員と判断されやすくなります。

対価の性質、金額が妥当か

まず、役員と労働者とでは、業務の対価の性質が違います。

役員は、対価を「委任契約の報酬」として受けとります。

一方、労働者なら、「雇用契約の給料」となります。

この違いは、残業代と同じく「働いた時間に応じた金銭かどうか」という違いがあります。

また、給料なら雇用保険の源泉徴収があるなど、税金や社会保険の扱いも違います。

指揮命令を受けるか

取締役などの役員は、委任契約のため、業務について具体的な指示を受ける立場にはありません。

つまり、業務の進め方など、細部にまで指揮命令があると、名ばかり役員の可能性が高まります。

また、業務についての詳細な指揮命令があるときは、時間の裁量も失われやすく、この点でも名ばかり役員と判断されやすくなります。

残業代請求の判断に迷うとき、まずは弁護士の無料相談がお勧めです。

執行役員なら残業代をもらえる

会社法の定義で、「役員」とは取締役、会計参与、監査役のことと説明しました。

しかし、一般には「執行役員」という役職もまた、「役員」と呼ばれます。

ただし、執行役員は、登記簿に登記される役職ではありません。

執行役員は、あくまでも取締役などとは違って、労働者の一種です。

つまり、執行役員は、会社に「雇用」されているということです。

執行役員は、社員のなかでは地位が高いですが、「役員」とはつくものの、あくまで労働者。

したがって、執行役員なら、残業代をもらえます。

なお、執行役員は、社員のなかでは上位に位置します。

管理する立場なので、いわゆる「管理監督者」にあたるなら、残業代がもらえないケースもあります。

役員の残業代請求に関する注意点

最後に、役員の残業代請求について、注意しておきたいポイントを解説します。

「全員が役員」は違法の可能性あり

「役員は、残業代が出ない」というのを悪用し、「全員が役員」とする会社があります。

このとき、全社員が、残業代をもらえなくなってしまうのでしょうか。

全社員を役員にするのは、法律上は可能です。

このようにすれば、残業代を払う必要はなくなります。

すべてのメンバーを役員とするのを禁止する法律はありません。

会社法でも、役員の人数について上限はありませんし、「社長の1人会社」というところもあります。

ただ、多くの会社では「全員が役員」というのは不自然で、違法のおそれがあります。

そもそも本当に役員としての実態があるのかどうか、という点が大切なポイント

例えば、これまで全員社員だったのに、残業代を払いたくないからといって、突然「全員が役員」とするやり方は、残業代を不当に逃れようとする意図があり、違法の可能性が高いです。

名ばかり役員でも「管理監督者」だと残業代はもらえない

役員なら残業代はもらえないのが原則で、例外として名ばかり役員は残業代をもらえると解説しました。

しかし、さらに例外の例外として、「管理監督者」だと残業代をもらえません。

管理監督者にあたると、労働基準法上、残業代が発生しないからです(労働基準法41条2号)。

「名ばかり」とはいえ役員扱いされていたなら、たとえ役員でなく労働者でも上位でしょう。

そのため、結局は管理監督者にあたり、残業代請求のできない立場だったという例もあります。

ただし、管理監督者の要件は厳しく、「名ばかり管理職」となっている人は多いです。

なお、管理監督者でも、深夜労働、休日労働の残業代は払われます。

労働問題について弁護士に相談するとき、選び方を参考にしてください。

まとめ

今回は、取締役や監査役などに選任されている方の残業代請求について解説しました。

たとえ登記された役員でも、「名ばかり役員」ならば、残業代をもらえます。

役員に昇進したのに、実際には社員だったころと働き方が変わらないなら、名ばかり役員の可能性あり。

出勤・退勤時刻について厳しい制限があったり、業務について具体的な指揮命令を受けたりすれば、「労働者」と同じことで、時間に応じた管理をされるべきです。

このとき、名ばかり役員なら残業代請求を検討してください。

なお、名ばかり管理職の未払い残業代も問題。

役員でなくても、管理職扱いされて残業代をもらえない人は、次の解説をご覧ください。

- 役員は、「委任」であり労働基準法の対象でないため、残業代をもらえないのが原則

- 形式上は役員でも、実態が労働者なら「名ばかり役員」であり、残業代が出る

- 役員が残業代を請求できるかどうかは、業務の権限、内容、報酬の実態などで判断する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】