パワハラを防ぐ国の政策の充実が進められています。違法なハラスメントに対抗する意識は、社会にも浸透しはじめました。しかし同時に、「パワハラは違法」という社会認識をタテに、上司の命令に従おうとしない労働者も増加しています。部下から突然「パワハラだ!」と訴えられた場合、どのように対応すべきか戸惑う社長や上司の方も少なくないはずです。

相談者

相談者ちょっと強く注意しただけなのに…

相談者

相談者パワハラといわれ命令を無視された

部下から訴えられたパワハラ被害に全く理由がなくても、社内の地位が危うくなることがあります。会社は被害者の言うことばかり信じ、懲戒処分や解雇をされるケースは跡を絶ちません。パワハラで訴えられるのを恐れるあまり、萎縮してしまう人もいますが、十分な指導、教育をしないと、管理職としての人事評価は低下しますし、業績にも影響します。

今回は、部下からパワハラで訴えられた時、上司、管理職の立場での適切な対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- パワハラしているつもりがなくても、相手の受け取り方によってはパワハラになる

- 違法なパワハラとならないよう、指導するとき適切な言い回しを覚える

- パワハラしたという後ろめたさがないなら、会社に報告し、連携して対応する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

パワハラとは?

パワハラは、職場内の優位な立場を利用して、適正な範囲を超えて、精神的・肉体的な苦痛を相手に与える行為、または、相手の職場環境を悪化させる行為です。

上司と部下という地位の優劣を利用されるケースが多いものの、これに限りません。上司・部下の上下関係を利用するパワハラだけでなく、先輩と後輩、経験や専門知識の差など、職場内での人間関係や力関係を利用した嫌がらせやいじめは全て、パワハラとなる可能性があります。

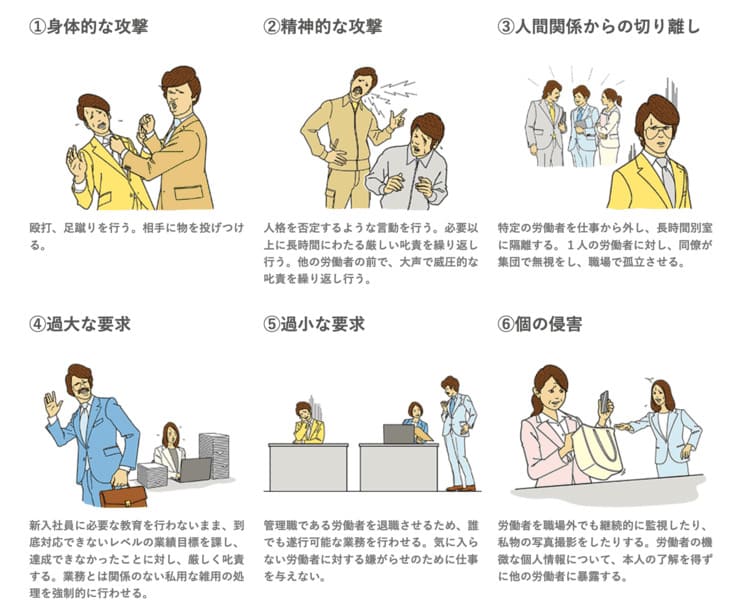

パワハラは6つのタイプがある

パワハラには、大きく分けて、次の6つのタイプがあります(パワハラの6類型)。

- 身体的な攻撃

殴る、蹴る、物で叩くなど、暴行を伴うタイプ。 - 精神的な攻撃

同僚の前で怒鳴りつける、一斉送信メールで、名指しで罵倒する、必要以上に長時間に渡ってしつこく叱る、といった、精神的ストレスを与えるタイプ。 - 人間関係からの切り離し

1人だけ席を離す、飲み会に1人だけ誘わない、無視をするなど、職場の人間関係から切り離して、対象者を孤立させるタイプ。 - 過大な要求

ノウハウが分からない新人に仕事を押し付ける、残業しないと達成できない量のノルマを課し、達成できなければ人事評価を下げる、といった嫌がらせを伴うタイプ。 - 過小な要求

上記とは逆に、ドライバーなのに電話番だけをさせる、デザイナーなのにお茶汲みしかさせないなど、能力に見合った業務を与えず、対象者を苦しめるタイプ。 - 個の侵害

交際相手をしつこく聞く、妻や家族の悪口を言う、人格攻撃をするなど、仕事とは無関係の個人的な攻撃や嫌がらせを伴うタイプ。

このタイプは、あくまでパワハラをわかりやすく説明するためのものであり、明らかにあてはまる場合だけがパワハラなわけではありません。「パワハラかどうか」を簡易に判断するために、まずは典型的なパワハラ事例を理解してください。

「パワハラの相談先」の解説

パワハラの具体例

パワハラの6類型の説明だけでは、具体的にどのようなケースがパワハラなのか分かりにくいでしょう。そこで、実際にパワハラが問題になったケースを、裁判例を参考に紹介します。

- 名古屋高裁令和3年9月16日判決(トヨタ自動車パワハラ事件)

管理職の社員が、出向してきた社員に対し、他社員の前で「使い物にならない人はいらない」と発言する、長時間残業を強いる、などした上でうつ病を発症させた。 - 東京高裁平成17年4月20日判決(三井住友海上火災保険事件)

管理職の社員が「意欲がないなら会社をやめるべき」「これ以上会社に迷惑をかけるな」などと書かれたメールを、嫌がらせの対象者本人だけでなく職場の同僚にも送信し、対象者の名誉を傷つけた。 - 大阪高裁平成18年4月14日判決(ネスレ配置転換事件)

配置転換の要求を拒んだ社員に対して、仕事を与えない、管理職の前の席に移して監視する、「今週は何の仕事をするのか」などと嫌味をいう、他の職員から隔離するなどの嫌がらせを行い、精神的ストレスを与えた。

「パワハラと言われた時の対応」の解説

「パワハラだ!」と言われることのリスク

パワハラの基礎を理解したところで、本解説のテーマである「『パワハラだ』と部下から訴えられてしまった上司の対処法」について、順に解説します。

「パワハラだ」と部下に言われると、上司にとって大きなリスクがあります。適切な対処法をとるには、ただ漠然と怖がるのではなく、考えられるリスクを予想して対策してください。

パワハラは違法

過剰なパワハラは、被害者の名誉やプライドを踏みにじり、精神的・肉体的に追い詰めます。パワハラがエスカレートした結果、被害を受けた労働者が退職を余儀なくされることも。うつ病や適応障害など精神疾患を発症したり、過労死の原因となったりするケースも珍しくありません。

重大な実害を与えるパワハラは、不法行為(民法709条)となる違法な行為。とりわけ、精神的なダメージを与えるパワハラだと、被害者の受け取り方が大切です。「このくらいなら大丈夫だろう」と甘くみると、違法なパワハラと評価されてしまいます。「どの程度からパワハラなのか」の感覚は、部下と上司で違うことがあります。立場の違いで大きく異なる可能性があるなら、上司の側で慎重に配慮しなければなりません。

損害賠償請求のおそれ

違法なパワハラを繰り返せば、被害者から慰謝料などの損害賠償を請求されるおそれもあります。被害者は、パワハラを録音するなど、「動かぬ」証拠を周到に用意してきます。パワハラを訴えられたら、「言ってない」「やってない」といった言い逃れは難しいでしょう。

うつ病など、被害が深刻なケースでは、思いがけず高額な賠償金の支払いを命じられた例もあります。パワハラを訴えられたとき、地位が高い役職者ほど、より重い責任を負います。

「労災の慰謝料の相場」の解説

懲戒処分のおそれ

違法なパワハラが露呈すれば、企業のイメージダウンにつながり、信用が低下します。結果的に、会社にとって大きな損失となるでしょう。

そうなれば、上司という強い立場を利用してパワハラした労働者にも処分が下ります。訴えられた結果として、減給、降格などの厳しい懲戒処分や、解雇となるおそれがあります。「些細なことだ」と思い込み、安易にパワハラに走れば、将来の人生を棒に振ってしまいます。

「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

厳しい言動がすべてパワハラなわけではない

部下から「パワハラだ」と強く主張されると、良かれと思ってしていた注意指導が、違法なことのように錯覚してしまう上司の方も少なくないでしょう。

しかし、厳しい言動がすべてパワハラにあたるわけではありません。むしろ、業務に必要な指導は積極的にすべきで、パワハラではありません。部下にとって指導が不快に思えても、たとえ「パワハラだ」と訴えられても、臆してはなりません。

正当な指導はパワハラにならない

部下や同僚に厳しくすることが、何でもパワハラにあたるのではありません。業務において「適正な範囲」を超えた嫌がらせやいじめが、パワハラなのです。逆にいえば、「適正な範囲」のなかでされる正当な指導は、パワハラではありません。

「パワハラと指導の違い」の解説

パワハラの判断基準

上記の6つのタイプに該当する行為は、明らかなパワハラであり、違法なのは明白です。しかし、上司の厳しい言動が、「部下への指導」を内容とするとき、正当な指導といえるか、それとも違法なパワハラに当たるのかを、慎重に判断する必要があります。

厳しい言動がパワハラになるかどうかは、概ね以下の3つの観点から判断されます。

①指導目的の正当性

上司の厳しい言動が、部下を育てる目的でされたものか、それとも妬みや恨みなどの個人的感情から嫌がらせ目的で行われたものか、という観点。例えば、クライアント対応が不適切な部下を叱るのは、部下を育てるために意味のある指導として正当化されます。これに対し、部下の態度が気に入らないだけで、理不尽に罵倒するケースはパワハラです。

②指導内容の合理性

言動の内容が、業務の改善のために合理的なものかどうか、という観点。部下の失敗を指摘して、具体的な改善方法を提示するならば、指導は正当だと評価できます。これに対して、指導の理由を告げることもなく「何をやっているんだ!」「ふざけるな!」など、ただ怒鳴りつけるような言動だと業務の改善には役に立たず、パワハラと評価される可能性があります。

③人格攻撃の有無

指導の言い回しが適切かどうか、という観点。指導目的や指導内容がきちんとしたものでも、「こんな仕事もできないのか!」「クズ!」「やる気がないなら会社を辞めろ!」などと、人格攻撃を含む不適切な言い回しをすればパワハラになります。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

「パワハラだ」という訴えへの上司の対処法

昨今では、何でもかんでも「パワハラだ」と主張する、モンスター化した労働者も増えています。管理職や上司は「指導しないと人事評価が下がる」一方、「指導すればパワハラで訴えられる」。立場上の大きなジレンマを抱え、さぞ頭を悩ませているでしょう。

部下を管理するという業務の性質上、最終的には指導をしなければなりません。その結果パワハラで訴えられたら、たまったものではありません。以下では、いわれのないパワハラ被害を訴えてくる不届きな部下への対処法を解説します。

まず会社に報告する

業務について指導をしたことで部下と揉めたとき、まず会社に状況を報告しましょう。会社の業務に関連するトラブルですから、自分の判断だけで動くのは危険です。

「部下にパワハラだと訴えられたから対応した」のでなく、自ら事情を説明し、会社を味方につけること。後のトラブル解消にも不可欠な対応だといえます。部下への厳しい注意指導も、業務の一環として、会社のために行っていることでしょう。「パワハラだ」といわれても、後ろめたくないなら、すぐ会社に報告してください。

自己解決はNG!!

会社に相談せずに、部下との間だけで解決しようとすると、密告されて大事になる可能性があります。トラブルを会社に報告しないと「パワハラの隠ぺい工作」と評価され、不利になることもあります。

何より、会社を敵に回すことになり得策とは言えません。「パワハラを会社に言わず金銭解決した方がよい」と迫る部下もいるかもしれません。しかし、あなたに不利に譲歩し、こっそり解決するのは得策ではありません。指導に関することで部下と揉めたら、自己解決しようとせず、会社や弁護士に相談しましょう。

論理的に反論する

正しい指導を行っているのであれば、尻込みをする必要はありません。部下の言い分に事実と食い違う部分があれば、落ちついて反論しましょう。このとき、事実関係を、時系列に沿って説明し、論理的に反論するのが大切です。

パワハラで訴えられたのに焦って、しどろもどろな回答をすれば、かえって会社や裁判所の信用を失いかねません。

正当性をきちんと説明する

自分の指導が正当だ確信があるなら、「パワハラだ!」と訴えられても、自信を持って主張するのが大切です。部下が嘘を付いているならば、必ずほころびが出てくるはずです。

指導に至った経緯や部下の失敗点、それに対する指導の適切さなどを、具体的にきちんと説明することができれば、それだけこちら側の言い分の信用性は高まります。

「パワハラの冤罪の適切な対応」の解説

労働審判でたたかう

いわれのないパワハラ被害を通報されて、会社から不当な懲戒処分を受けたとしても、労働審判でパワハラが事実無根であることを証明できれば処分を取り消してもらうことができます。身に覚えのないパワハラを理由に不当処分をされてしまったときは、法的な解決を目指すべきです。ぜひ一度弁護士に相談してください。

「労働審判の流れと有利に進める方法」の解説

パワハラにならないためには?

以上、いわれのないパワハラを訴える部下への対処法について解説しました。

モンスター化した部下の振る舞いはそれ自体が大きな問題。ただ、無用なトラブルは、起こさないに越したことはありません。上司や管理職の立場で、あらかじめパワハラを疑われることのないよう、言動に注意しておきましょう。

最後に、パワハラにならないために注意すべきポイントを解説します。

言い回しを工夫する

指導目的やその内容が正しくても、言い方が過度に厳しかったり、小言や悪口を挟んだりすればパワハラと受け取られても仕方がありません。よく反省してみると、指導内容が適切でなかった、ということもあり得ます。

部下に指導する際には、状況に照らして指導内容が適切かどうかを、いま一度確認し、言い回しを工夫して指導にのぞむように心がけましょう。

人格攻撃をしない

嫌がらせや個人攻撃ではなく、正当な指導であることが誰にでも伝わるように、仕事と無関係な人格攻撃を含む言動は慎みましょう。ついうっかり口にしてしまえば、揚げ足取りのようにパワハラで訴えられかねません。仕事と関係ある注意指導にとどめることで、「パワハラだ」と部下から訴えられるのを避けられます。

「職場いじめの事例と対処法」の解説

相手の受け取り方を想像する

パワハラの被害感情は、指導を受ける部下の側の受け取り方に大きく依存します。自分の感覚に頼らず、「部下がどう思うか」を考えてみてください。指導の意図や改善方法がきちんと部下に伝わるか、過剰な言動だと受け取られないか、などと想像しながら指導に臨むべきです。

アフターフォローを欠かさない

指導後のアフターフォローも欠かせません。部下に、指導内容がきちんと伝わったかを確認してください。万が一、パワハラにあたる過剰な言動だという訴えを受けたら、すぐに検討しましょう。

もし、部下の訴えのほうが正しいと感じるなら、反省し、きちんと謝罪してください。アフターフォローを欠かさずに行えば、無益な争いを未然に防ぐことができます。

「管理職の降格の違法性」の解説

まとめ

今回は、部下からパワハラで訴えられた場合の対処法について解説しました。

部下からパワハラを訴えられた場合、上司としては迅速かつ冷静に対応することが重要です。たとえ「自分には心当たりがない」と感じても、多くのパワハラ事案は、加害者が無自覚に引き起こしていることが多いのです。管理職や上司の立場で部下を指導する際には、常に意識してパワハラを防ぐ努力をしなければなりません。

しかし、どれだけ慎重に指導しても、「パワハラだ」と訴えられることがあります。過剰に反応してパワハラを主張する問題社員も、残念ながら存在します。もし、パワハラの訴えが不当だと考えるのであれば、過度に負い目を感じる必要はありません。上司の立場にあっても、自分を守るためには、適切な手段を講じて徹底的に対処するべきです。

- パワハラしているつもりがなくても、相手の受け取り方によってはパワハラになる

- 違法なパワハラとならないよう、指導するとき適切な言い回しを覚える

- パワハラしたという後ろめたさがないなら、会社に報告し、連携して対応する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【様々な種類のパワハラ】

- ブラック上司のパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】