いつの時代も相変わらず、パワハラのニュース報道はなくなりません。行政機関の統計で見ても、パワハラの相談件数は増加する傾向にあります。

なぜ、パワハラが起こるのでしょうか。ブラック企業ほど、パワハラが起こってしまう様々な理由があります。パワハラの原因が、第一次的には会社側にあるのは当然ですが、その時代背景や社会、労働者にもパワハラの起こる理由があることもあります。

パワハラがこれほど社会問題化し、違法なのは周知の事実となりました。パワハラの違法性を皆が理解してもなお、なぜパワハラはなくならないのでしょうか。今回は、パワハラがなぜ起こるのかと、なくならない理由について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 「パワハラは違法」とわかっていても、パワハラは起こり、そして、なくならない

- パワハラがなぜ起こるのかは、被害者・加害者・社会のすべてに理由がある

- パワハラがなくならない理由は、加害者の無自覚や、会社の労務管理の不足にある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

パワハラとは

まず、「パワハラがなぜ起こるのか」「パワハラがなぜなくならないのか」を考える前に、パワハラとはどのようなものか、前提知識を解説しておきます。

労働施策総合推進法30条の2(いわゆるパワハラ防止法)は、パワハラを「職場における優越的な関係を背景とした言動」と定義しました。同法によれば、パワハラとは具体的には、次の要件にあてはまる行為のことを指します。

- 職場において行われる

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- 労働者の就業環境が害される行為

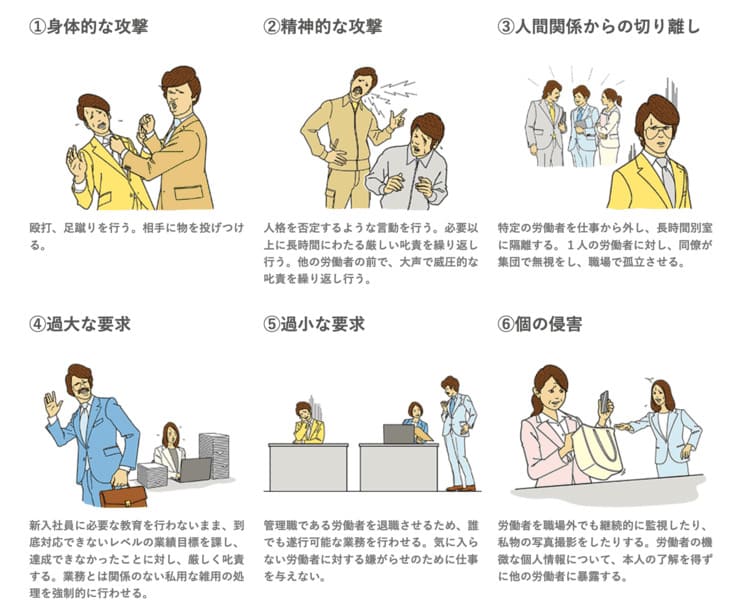

厚生労働省は、6つの種類に分けて典型的なパワハラをまとめており、これをパワハラの6類型と呼びます。

- 身体的な攻撃

- 精神的な攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

ただし、パワハラは、決してこの6つに限られるわけではありません。パワハラを限定的に考えてしまうと、特殊なケースでパワハラに気付けず、ますますパワハラがなくならない原因となってしまいます。パワハラの6類型は、あくまでわかりやすく知るための典型例に過ぎず、これに当てはまらずともパワハラになる労働問題は数多く存在します。

「労働問題の種類と解決策」の解説

パワハラがなぜ起こるのか

次に、パワハラがなぜ起こるのか、その理由について解説します。パワハラが増加しているのは、現代の時代に特有の理由があります。

パワハラ被害者の権利意識

パワハラが起こる背景には、被害者の権利意識の高まりが一因としてあります。

パワハラは、業務の適正な範囲を超えたものを指します。そのため、業務上必要な「厳しい指導」は、パワハラとは区別されます。パワハラの被害者が過剰に反応すると、指導の目的があっても「パワハラ」とひとくくりにして指摘され、問題が大きくなる危険があります。そのため、現代において権利主張が活発になったことが、パワハラが起こる理由の1つとなっています。

「パワハラと指導の違い」の解説

多様化の時代と偏見の増加

働き方の多様化が推奨され、社会では様々な人材が活躍の幅を広げています。昔のように、正社員中心で、それ以外を排除する考え方は、今では時代遅れとなっています。これからは、契約社員やアルバイト、派遣などの非正規が活躍したり、女性や外国人、障害者、定年退職後の高齢者など、多様な人材が、互いに認め合いながら共存しなければなりません。

しかし、多様化の時代でも根強く残る偏見が、パワハラが起こる一因となっています。古い価値観を捨てきれない人ほど、弱い立場の人を差別し、パワハラに繋がってしまうのです。

「職場の男女差別の例と対応方法」「障害者雇用のトラブルと解決策」の解説

社内コミュニケーションの減少

パワハラのなかには、明確な悪意のないケースも少なくありません。殴る、蹴る、罵声をあびせるといった強度なパワハラが違法なのは当然ですが、パワハラの多くは、コミュニケーション不全を原因とした些細な行き違いが原因で起こっています。

現代において、職場のコミュニケーションが低下する傾向は顕著に見られます。リモートワークが普及し、同僚や上司と対面する機会が減ってしまった会社も多いでしょう。人間関係は希薄化しており、飲みニケーションをはじめ、上司と部下の関わりが濃すぎると、それ自体がハラスメントといわれる危険もあります。

本来、丁寧にコミュニケーションを取れば避けられた小さな行き違いも、放置すると問題が拡大し、パワハラの起こる理由となってしまいます。

「職場いじめの事例と対処法」の解説

終身雇用制の崩壊

終身雇用が崩壊し、新卒から定年まで一つの会社に勤務し続ける人は少なくなりました。転職が当たり前のものとなり、労働者の愛社精神は低下しています。

1つの会社にこだわる必要がなくなれば、会社のためを思って我慢する人も減っていきます。すると、これまでなら「職場の雰囲気を悪くしないように」と主張を控えていた人も、自身の損得のみを考えてパワハラを徹底的に戦うようになります。このような背景から、パワハラに声をあげやすい状況が生まれ、パワハラ問題を起こすきっかけになっています。

「定年再雇用拒否の違法性」の解説

現代のストレス社会の影響

パワハラは、労働問題のなかでも、心理的な問題です。パワハラ加害者はもちろん、パワハラ被害者もまた、心が不安定だと、パワハラの引き金になりやすくなります。この点で、現代のストレス社会の影響が、パワハラが起こる理由の1つとなっています。

加害者もまた自分の仕事が手一杯でストレス過多になると、ついパワハラしてしまうことがあります。被害者側も、仕事がつらくてため息をついたり暗い顔をしていたりするとき、それが上司の気に触り、パワハラの被害を受けるきっかけになっていることもあります。パワハラ問題で起こりがちな、うつ病や適応障害も、まさに現代病といえます。

「パワハラによるうつ病と労災認定」の解説

会社の労務管理の不足

パワハラがなぜ起こるのか、その理由として、会社の労務管理の不足があります。

会社には、労働者を健康的で、安全な環境において働かせる義務(安全配慮義務)があります。そのため、パワハラを防止するのもまた会社の義務であり、パワハラの問題が起こらないよう教育したり指導したりしなければなりません。ここまで解説したようにパワハラが起こりやすい状態にあるのに放置し、労働者を危険にさらす会社には問題があります。悪質なブラック企業が後を絶たず、パワハラが軽視されてしまっているために、パワハラが起こるのを止められないのです。

パワハラが起こっても、まだトラブルの小さいうちに対処すれば、社内の話し合いで解決できるケースもあるはずですが、問題ある会社は事後対応も不適切です。パワハラの起こる労働環境が、会社に相談しても改善しないなら、弁護士の無料相談がお勧めです。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

パワハラがなくならない理由

次に、パワハラがなくならない理由についても解説します。

パワハラがなくならない直接の理由は「加害者が改善しないから」ですが、その背景に多くの原因が隠れています。違法なのは周知の事実なのにパワハラがなくならないのは、パワハラの問題が軽視されている風潮や、加害者にきちんと注意せず、事後対応を徹底しない会社など、様々な要因が絡んでいるのです。

パワハラ加害者の無自覚

加害者側がパワハラに対して無自覚であることは、非常に大きな問題です。

社会や会社が、パワハラをなくそうとどれほど努力しても、そもそも「自分の行為がパワハラである」という認識も自覚もないのでは、パワハラに該当する言動を止めることができません。加害者がパワハラに無自覚であることが、違法なパワハラのなくならない理由の1つとなっているのです。

無自覚なままパワハラ加害者になると、予想外の制裁を受けるなど、不利益は大きいです。指摘されて初めて「自分がパワハラ加害者だった」と気付くことのないよう、加害者になってしまわないための対処法も知っておく必要があります。

「パワハラを訴えられたときの対処法」の解説

パワハラが軽視されている

パワハラを受けた被害者の気持ちを、パワハラ加害者は理解できません。被害者がどれほど傷つき、不快な気持ちになったとしても、加害者は「冗談のつもりだった」とか、「軽い気持ちでやった」というケースも珍しくありません。

その背景には、世代間ギャップや価値観の差が理由となっていることもあります。「自分は打たれ強いから」という上司や、古い世代の人、過去の価値観を引きずっているタイプの上司は、打たれ弱い部下の気持ちを理解せず、時代の変化にも気付くことができません。その結果、「これくらいでパワハラになるはずがない」というように、違法な行為を軽視してしまいがちです。

「ワンマン社長の対策」の解説

被害者が声をあげづらい雰囲気

労務管理がないがしろにされる会社ほど、被害者が声をあげづらい雰囲気が形成されています。

パワハラは、指導にかこつけて行われたり、こっそりと隠れて行われたりするケースが多いです。「パワハラだ」と指摘しようものなら、逆に、「仕事もできないくせに言い訳ばかり」「成果をあげてから権利を主張しろ」と、更にパワハラを繰り返される被害に遭ってしまいます。

このような場合、パワハラに抵抗することによって能力不足だと評価されたり、勤務態度の悪い問題社員だというレッテルを貼られたりなどして、会社に居辛くなっていきます。

「能力不足を理由とする解雇」「勤務態度を理由とする解雇」の解説

パワハラ上司ほど重宝される

「パワハラがなくならない理由」と共に「なぜ、パワハラ上司が会社に残り続けるのか」と不思議に思う方も多いのではないでしょうか。パワハラを防止しないと最終的には会社が責任追及されるため、パワハラ上司を会社に残しておくのは企業にとってリスクなはず。しかし、パワハラ上司ほど重宝されている会社は、決して珍しくありません。

パワハラ上司の気質は、良い意味では「リーダー気質」「実行力がある」といった捉え方もできます。行き過ぎれば違法ですが、会社にとっては力強く部下を引っ張ってくれる重宝されやすい人材なのです。営業職などを中心として、部下にはパワハラ気質な上司が、取引先には気に入られていて良い成果を出していて、会社としてもなかなか辞めさせられないケースをよく目にします。

「仕事を押し付けられた時の断り方」「ブラック上司の特徴と対策」の解説

過去のパワハラが美化されている

パワハラという言葉は、最近になって生まれた言葉です。そして、パワハラの違法性が社会問題となったのも現代になってのことです。過去には、強く叱って部下のモチベーションをあげる管理手法はよく活用されていました。厳しいノルマで追い立てるのが正義とされた時代もあります。業種、業界によっては、旧来の厳しい注意指導を良しとする慣行は、今なお根強く残っています。

現在パワハラの加害者となっている上司のなかには、この厳しい時代のパワハラを美化し、「過去には自分もされてきた」とパワハラを肯定的にとらえる人がいます。世代間ギャップが、パワハラがなくならない大きな理由なのです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

パワハラをなくすために、今できること

最後に、どうしたらパワハラがなくせるのか、今できることについて解説します。パワハラをなくし、働きやすい職場にしたいというのは、労働者共通の願いでしょう。本解説の通り、パワハラがなぜ起こるのか、なぜなくならないのかには明確な理由があると理解することが、パワハラを無くすための近道となります。

パワハラを細分化して理解する

まず、「パワハラ」という言葉でひとまとめにすると、問題の本質が見えづらくなります。パワハラには程度に応じて全く別の問題が含まれているからです。つまり「パワハラ」といっても、殴る蹴るといった強度のものから、態度や発言、嫌がらせにとどまる軽度のものまであります。

パワハラに対処するときは、具体的な言動ごとに適切な対応を判断しなければ、パワハラを無くすことはできません。そのため、パワハラを細分化して理解するのが、正しい対処の第一歩です。パワハラは、重度のものだと、損害賠償請求や、場合によっては刑罰が科されることもあります。一方で、軽度のパワハラはそこまで大事にするより、早期に社内での解決を目指すべきです。

「パワハラを黙認することの違法性」の解説

パワハラ被害を相談する

パワハラ被害にあってしまったとしても、事後対応が適切ならパワハラをなくせるはずです。

パワハラ被害は、一人で抱え込まず、適切な窓口に相談しましょう。相談した先で正しい対応をしてもらえれば、加害者に相応の責任を負わせることができます。

パワハラ被害の相談窓口には、次の例があります。

- 直属の上司に相談する

- 社長に相談する

- 社内のパワハラ相談窓口に相談する

- 労働基準監督署に相談する

- 弁護士に相談する

上司や社長から受けた発言、言動がパワハラであると感じたときは、「パワハラであるかどうか」「どのように対応したらよいか」も含め、労働問題に精通した弁護士に相談するのがお勧めです。

「パワハラの相談先」の解説

相手の気持ちを思いやる

パワハラ加害者に思いやりが生まれれば、パワハラをなくすことができます。無自覚なパワハラであれば、よく話し合うことによって気づきを与え、配慮してもらえるケースもあります。

自分ではパワハラだとは思っていなかった言動でも、「人格を否定された」と深く傷ついてしまう人もいます。性別や境遇、性格や考え方は人それぞれであると、よく理解しなければなりません。特に、社内で役職についていたり、管理職など上司の立場にある人は、部下の特徴をよく把握し、マネジメントすべきです。部下とのコミュニケーションを頻繁にとれば、人の特性ごとに、パワハラにあたらないよう自制することができます。

パワハラの責任追及をする

最後に、パワハラを我慢せず、徹底して責任追及すれば、パワハラを減らすことができます。

パワハラは、不法行為(民法709条)ですから、加害者に対し、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。加えて、業務上の行為として行われたときは、会社に対する使用者責任(民法715条)も追及することができます。

会社は、パワハラを予防し、発覚したら指導などをしてパワハラをなくす義務を負っています。これらの義務を果たさず、パワハラが起こってしまえば、安全配慮義務違反の責任を追及することもできます。

まとめ

今回は、最近もますます増えるパワハラのニュース報道を踏まえて、素朴な疑問である「パワハラがなぜ起こるのか」「パワハラはなぜなくならないのか」について法的に考察しました。

仕事は、楽しいことばかりではありませんが、人生の時間の大半を占めているので、苦痛ばかりでは辛いでしょう。我慢しすぎると、最悪は、うつ病や適応障害といった精神疾患にかかるおそれもあり、パワハラを我慢してはいけません。

パワハラの原因には、様々な理由がありますが、世代間ギャップや加害者の無自覚といった社会的な理由を無くすことはできません。したがって、パワハラ自体をこの世の中から根絶するのも困難でしょうが、あなたがパワハラ被害を受けないよう自衛することは可能です。パワハラのない健全な職場を実現するには、被害者、加害者の双方がよく注意し、配慮を徹底する必要があります。

- 「パワハラは違法」とわかっていても、パワハラは起こり、そして、なくならない

- パワハラがなぜ起こるのかは、被害者・加害者・社会のすべてに理由がある

- パワハラがなくならない理由は、加害者の無自覚や、会社の労務管理の不足にある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【さまざまな種類のパワハラ】

- ブラック上司にありがちなパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】