働き方改革、コロナ禍などを理由に、テレワークは急速に普及しました。

なかでも、特に広がりを見せているのが、在宅勤務です。

テレワークだと直接対面しないから、パワハラなど起こらないと考えるのは大きな間違い。

実際は、テレワークによりコミュニケーションが不足し、ハラスメント問題は頻出します。

いわゆるパワハラ防止法で、ハラスメント対策は企業の義務となりましたが、テレワーク下でのハラスメント問題はなかなか根絶し難いです。

在宅勤務などテレワーク中であっても、パワハラをはじめハラスメントが許されないのは当然。

オフィスに出社するより、ハラスメントが見えづらい難点があり、証拠化の努力も必要です。

職場で勤務していれば、上司、同僚などの目があり、おおっぴらには起こしづらい過激なハラスメントも、テレワーク中だと、こっそりと陰湿に行われる危険があるからです。

また、テレワーク中だと被害申告しづらく、手遅れになるおそれもあります。

今回は、テレワーク中のパワハラ被害を受けたとき、解決先について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- テレワークで起こるハラスメント問題を、リモートハラスメントと呼ぶ

- リモートハラスメントでは、テレワーク特有の、証拠に残しづらいなどの難点あり

- テレワーク中だからこそ、ハラスメントが起こったらすぐ会社に報告するのが大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【さまざまな種類のパワハラ】

- ブラック上司にありがちなパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】

テレワークでよく起こるハラスメントの問題

テレワーク中に起こりがちなハラスメントを、リモートハラスメントといいます。

まずは、リモートハラスメントの基本的な法律知識について、解説します。

リモートハラスメントとは

リモートハラスメントとは、テレワークで、直接対面することなく、コミュニケーションが不足しがちな環境下を悪用したハラスメント全般のことです。

リモートハラスメントには、嫌がらせ全般が含まれるため、パワハラ、セクハラをはじめとしたさまざまな類型がありますが、なかでも最もよく起こるのが、パワハラの形態です。

いわゆるパワハラ防止法によれば、パワハラは、次のように定義されます。

- 職場において行われる

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- 労働者の就業環境が害される行為

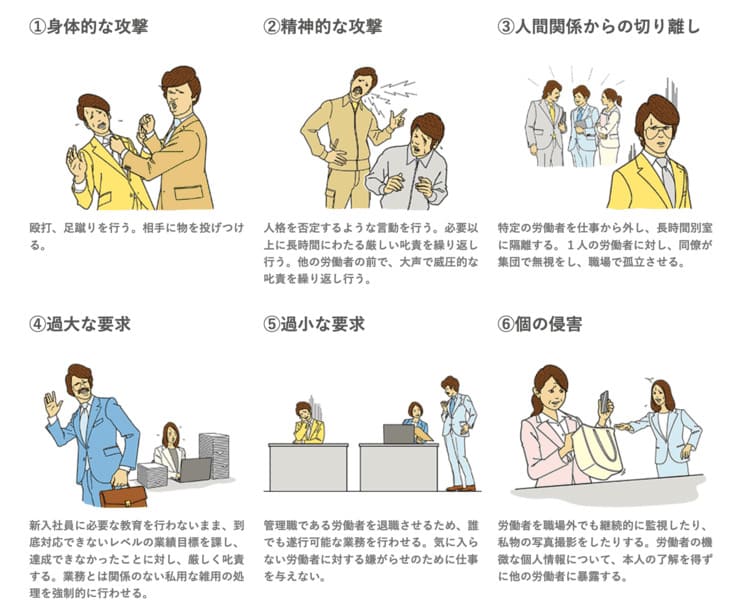

そして、典型的なパワハラは、以下のとおり6つの類型に区分されます。

これを、パワハラの6類型と呼びます。

- 身体的な攻撃

- 精神的な攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

パワハラにいう「優越的な地位」の典型例は、上司・部下という職場の上下関係。

このなかで、世代間ギャップ、価値観や仕事観の相違などを背景に、ハラスメントが起きます。

コミュニケーションを密にとれば、ある程度のハラスメント問題はその場で解消できるもの。

しかし、テレワーク中だと、小さな問題をその場で解消できず、増幅していく危険があります。

そのため、在宅勤務をはじめとしたテレワーク中でこそ、よくハラスメントが起き、リモートハラスメントとして社会問題化しているのです。

リモートハラスメントといえど、軽く見てはなりません。

精神的な苦痛をあたえれば、慰謝料を請求できます。

加えて、テレワーク中のパワハラなら直接の加害は起こりづらく、暴行罪、傷害罪などは起きづらいですが、程度がひどいと、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪などとして刑事処罰の対象となるおそれがあります。

リモートハラスメントの具体例

テレワークで起こりがちなリモートハラスメントには、次の例があります。

- テレワーク中、人格否定的な評価を下された

- テレワーク中に仕事をさぼっていると指摘された

- 社内のメーリングリストで誤った噂を流された

- オンライン会議への参加を拒否され、仲間はずれにされた

- オンライン会議で、プライバシーを侵害する質問をされた

- テレワークを理由に仕事量の管理をせず、過剰なノルマを課した

また、オフィス内でも問題になるような怒鳴る、ののしる、馬鹿にする、人格否定発言をする、といった一般的なハラスメントは、テレワーク中に起こっても当然にトラブルとなります。

テレワークで起こるハラスメントでは、証拠収集が特に大切

テレワークの状況下だと、ハラスメントの証拠集めがしづらい傾向にあります。

パワハラ、セクハラなどは本来こっそり行われますが、直接対面でされないとき、さらに隠れて、証拠に残らないようにすることが可能になるからです。

例えば、テレワーク中の電話におけるパワハラ発言の例を考えてください。

あらかじめ電話中にパワハラ発言、セクハラ発言がされると予測できていれば録音する対応ができますが、実際にはハラスメントは突然に起こるのがほとんとです。

パワハラされ、その責任について交渉では解決できないなら、労働審判、訴訟など法的手続きをとります。

しかしこのとき、法的手続きにおいては特に、証拠が重要となります。

訴訟に比べれば労働審判のほうが簡易な手続きで、厳格な証拠までは求められない傾向ですが、いずれにせよ裁判所は証拠を重視して判断しますので、証拠のないハラスメントは認めてもらえないおそれがあります。

一方、テレワークでのハラスメントのうち、チャットやメールなどなら記録に残りやすいです。

このとき、ハラスメントの証拠を残しやすいため、必ず保存しておいてください。

パワハラ、セクハラのタイミングで証拠を残せなかったとしても、事後的に、ハラスメント行為を行ったと認める発言をしたときには、そのことも価値の高い証拠となります。

被害を受けた本人の供述なども証拠になります。

ただし、単に記憶にとどめただけではその信用性が問われるため、証拠として十分ではありあせん。

ハラスメント被害を受けたなら、できるだけ早くその事実を文書化するなど証拠を保全してください。

ハラスメントから時間が経過すると、それから証拠を準備するのはまずます困難なこと。

できるだけ早く、証拠化の作業に着手するのが重要なポイントです。

パワハラの証拠収集は、次の解説も参考にしてください。

テレワークでハラスメントされた時の対応方法

次に、テレワークでハラスメントを受けたときの対応方法を、順に解説します。

すぐ隣に社長や上司がいれば、愚痴の1つもこぼせるかもしれません。

しかし、在宅勤務、テレワーク下だと、ハラスメントされてもすぐには相談しづらいもの。

オフィスに勤務中ですら、「人間関係が悪くなるのでは」などと配慮し、相談できず我慢してしまう人も多いですが、テレワーク中のハラスメントだと、なおさら被害申告されず、対応が遅れがちです。

上司にメールで報告する

テレワーク中など、オフィスの外でハラスメントを受けたとき、すぐ会社に報告するのが大切。

会社に知ってもらうことで、小さな問題は早めに防止に繋げられます。

リモートハラスメントの場合は、まずは、上司にメールで報告するのがよいでしょう。

オフィスで一緒に働いてはいないとき、対面ですぐ報告はできません。

しかし、メールを送れば記録に残り、将来「会社にきちんと相談した」という証拠にもなります。

被害を受けてから間もなく作成されたメールに、ハラスメント被害についての相談が記載されていることは、後に裁判など法的手続きで争うにあたり、ハラスメントを受けたこと自体の証拠ともなります。

会社のハラスメント相談窓口に連絡する

いわゆるパワハラ防止法により、会社にはハラスメント対策が義務付けられました。

なかでも、パワハラ相談窓口の設置が、義務となっています。

そのため、パワハラ相談窓口の周知されていない会社は、違法です。

テレワークを積極的に導入する会社だと特に、不平不満を溜め込ませないよう防止策は必須です。

適切な相談窓口を設けず、社員の労働環境を悪化させているなら、会社にも責任があるといえます。

そこで次に、会社が用意した相談窓口、相談担当者に連絡するようにしてください。

きちんと教育が徹底した会社ならば、たとえ社長や上司がすぐに対応してくれなくとも、相談担当者に選定された社員が、ハラスメントについての十分な理解をもとに、サポートしてくれます。

パワハラの相談窓口については、次の解説をご覧ください。

弁護士に相談する

テレワークを導入するとき、会社では相当な準備を要します。

しかし、働き方改革やコロナ禍など、時代の流れによってリモートワークを導入せざるをえなかった会社では、安全配慮義務を十分に果たせていないことがあります。

社長がハラスメント加害者のときなど、相談窓口への相談では解決できないケースもあります。

会社側の体制整備が不十分なとき、被害者側での準備が重要です。

特に、テレワークでのハラスメントは、起きた直後の証拠保全の重要性がとても大きいもの。

こんなとき、パワハラにあったら速やかに、弁護士に相談すべきです。

労働問題を弁護士に相談するとき、その選び方にも注意してください。

損害賠償請求する

リモートハラスメントの行為、パワハラ、セクハラなどさまざまなハラスメントに当たるもの。

いずれの類型であっても、違法なことに変わりはありません。

具体的には、民法にいう不法行為(民法709条)になります。

このとき、精神的苦痛について、直接の加害者に慰謝料請求できます。

また、会社には使用者責任(民法715条)ないし安全配慮義務違反の責任を追及し、あわせて損害賠償請求することができます。

安全配慮義務違反について次の解説をご覧ください。

テレワークでハラスメントを受けた時の注意点

そもそも「パワハラにあたるかどうか」は、法律の専門的な判断を要するとても難しい問題です。

特に、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたかどうか」という点で、両者の人間関係、具体的な経緯、指導をする必要性の有無や程度、問題となる行為の内容、性質、継続性、心身の状況などを総合考慮する必要があります。

そして、在宅勤務など、オフィスに来ない状態でされたハラスメントには、テレワークに特有の困難な問題もあわせて生じてきます。

そこで最後に、テレワーク特有のハラスメントの注意点について解説します。

テレワーク中でも、会社には安全配慮義務がある

職場の環境を、安全で健康に働けるように保つ責任が、会社にはあります。

しかし、このことは、なにも職場、すなわちオフィス内に限ったものではありません。

テレワーク中でも、その労働環境の整備は、会社の責任だからです。

担当する仕事の内容、オフィスの状況、その社員の経歴、勤務成績などに応じて結論は異なりますが、テレワークで解決できる仕事があるのに、テレワークをさせてもらえないのもパワハラになると理解しておきましょう。

テレワークを禁止することがパワハラになる場合もある

働き方改革やコロナ禍の影響で、テレワークの積極活用が推奨されています。

テレワークでも可能な仕事を切り出すことは、業務効率化の観点からも有用です。

一方で、テレワークではどうしてもできない仕事もあります。

一部の社員にだけオフィスへの出社を命じることが、その理由によってはパワハラになる例もあります。

2020年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法で、正社員と非正規との不合理な待遇差が禁止されました。

これを「同一労働同一賃金の原則」と呼びます。

この観点から、正社員はテレワークを許されているけれど、非正規社員のみがテレワーク禁止であり出社しなければならないという場合、その理由によっては、その扱い自体がパワハラにあたる可能性があります。

問題のある取扱いをされた疑いがあるときは、

- 非正規社員のみテレワークを禁止される合理的な理由があるか

- 正社員のテレワークが正当化される理由が、非正規社員にあてはまらないかどうか

などを検討の上、不当な差別のときは、会社の責任を追及するようにしてください。

テレワークで長時間労働を強要される場合

テレワーク、なかでも在宅勤務は、仕事の時間とプライベートの時間がつきづらいのが実情です。

労働時間や業務量の管理がされておらず、際限なく働かされるのは違法なハラスメントです。

このことは、残業代が未払いなら当然ですが、残業代が払われていても同じことです。

テレワーク中に長時間労働を強要されるというハラスメント被害を受けたら、勤務時間を記録化するなどして正確に管理し、時間外勤務があれば会社に残業代を請求すべきです。

テレワークだと、「事業場外みなし労働時間制なので残業代はない」と反論されることがあります。

しかし、事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2)は「労働時間を算定し難いとき」に認められた制度ですから、会社が社員の労働時間を把握できるときには適用がありません。

昨今のテレワークでは、クラウドサービスや電話会議、チャットシステムによるコミュニケーションを頻繁に求めるなど、十分に労働時間を把握可能な場合が多いです。

まとめ

今回は、急速に広がるテレワークの影響で増えた、リモートハラスメント問題について解説しました。

ハラスメント対策を義務付ける、いわゆるパワハラ防止法で、以前に比べれば「どんな行為がハラスメントなのか」はわかりやすくなり、あからさまなパワハラは減少しました。

しかし、テレワーク中のハラスメント、つまりリモートハラスメントは、新しい形態。

パワハラ問題の難しいのは、新種の嫌がらせが次々に出現し、違った対策を要する点にあります。

パワハラは、両者の人間関係や社内での地位が絡む、とても難しい問題。

まして、テレワークでハラスメントが見えづらくなると、被害者にとって証拠化すら困難なケースもあり、細心の注意を要します。

- テレワークで起こるハラスメント問題を、リモートハラスメントと呼ぶ

- リモートハラスメントでは、テレワーク特有の、証拠に残しづらいなどの難点あり

- テレワーク中だからこそ、ハラスメントが起こったらすぐ会社に報告するのが大切

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【さまざまな種類のパワハラ】

- ブラック上司にありがちなパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】