職場の男女差別があると感じる方も多いのではないでしょうか。それほど、男尊女卑という古い考え方の影響は大きいもの。女性活躍推進法により情報開示が義務付けられるなど、女性活躍が社会問題となり久しくたちます。それでもなお、男女差別の根強いブラック企業は少なくありません。

相談者

相談者女性が我慢すれば円満に終わるが、不快なことは多い

相談者

相談者女性差別があることは、男性社員には気づけないもの

男女差別の解消に、国や男性が尽力しても、最終的には差別を受ける女性側の気持ちが重要。女性を差別している人には、なにが男女差別かすら自覚できません。女性から「いまだに職場での男女差別が消えない」という意見が出る以上、男女差別はまだまだ労働問題における大きな課題といってよいでしょう。

今回は、職場でよくある男女差別の例と、その対応方法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 男女差別のよくある職場では、男尊女卑の古くさい固定観念が根強く残る

- 職場の男女差別でよくある例を知ることで、差別を回避することができる

- 押しつけられた業務の残業代を請求するなど、女性の活躍の機会を増やす努力ができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

職場の男女差別とは

ブラック企業の職場は、男女差別がよく起こります。男女差別は、昭和の時代から続く「男尊女卑」の考えに基づく、男性中心の価値観によるもの。男女差別はセクハラにあたる例が多いですが、それにかぎりません。セクシュアルな意味がなくても、性別による差別がパワハラに該当する場合もあります。いずれにせよ違法であり、不適切な行為に違いありません。

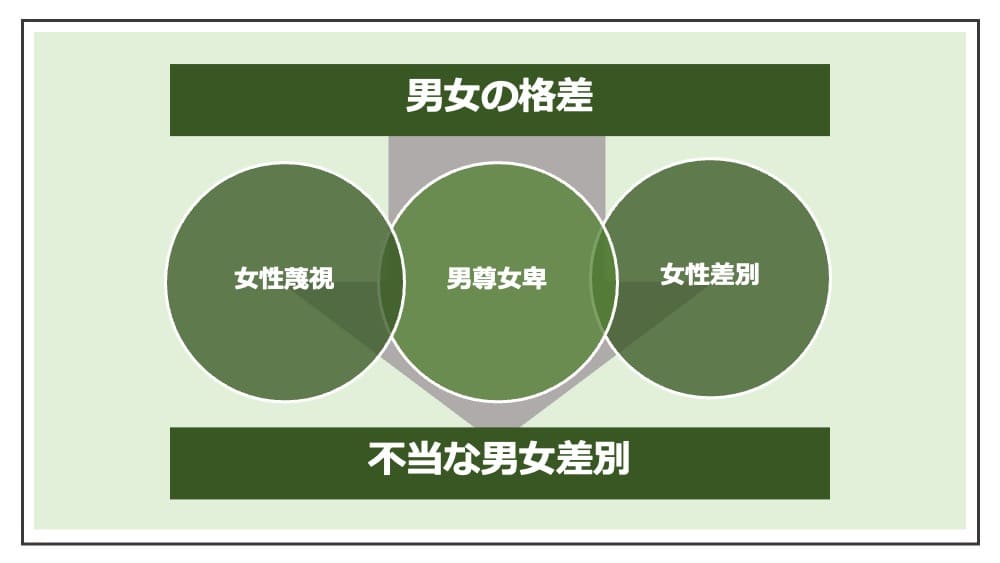

男女には必然的に、生物学的な性別による差異があります。これが女性蔑視、男尊女卑、そして女性差別といった適切ではない考え方によって増幅され、許されない差別となるのが、いわゆる「男女差別」の原因です。

男女差別は、男女格差ともいいます。主に女性に対する差別が問題になるシーンは、女性差別、女性蔑視といって、女性が被害者だと明らかにする論調もありますが、最近は、男性への差別も問題視されます。セクハラ、パワハラにあたるか微妙なケースも、ハラスメントの労働問題となりうるとわかりやすく示すため、男女差別によるハラスメントをまとめて「ジェンダー・ハラスメント」と呼称することもあります。

男女差別の解消のため、社会的に次の動きがあります。

- 女性管理職を一定割合とするよう努力すべき

- 女性役員を増やすべき

- 育児介護休業法の要件を緩和し、妊娠・出産する女性を働きやすくすべき

- 女性の社会進出を増やし、活躍の場面を増やすべき

男女差別は、日本だけの問題ではありません世界的にも女性差別撤廃条約(1979年国連総会にて採択、1981年発効)があることから分かる通り古い歴史のある社会課題であり、なくすのはそう簡単ではありません。ただ、日本の、特に大企業の社内では、古い体質が残存しており、男女差別が大きな労働問題に繋がります。

>>職場の男女差別の例を一覧でみたい方(クリックで移動)<<

男女差別のある職場の特徴

次に、男女差別のある職場によくみられる特徴と要因について解説します。

男女差別がセクハラ、パワハラになる重度の例は当然、軽度でも長期化すれば大きなダメージです。許されないのは当然ですが、それでもなお、男女差別のある職場は多いです。個別の事例では、なかなか女性の被害はなくなりません。

>>職場の男女差別の例を一覧でみたい方(クリックで移動)<<

古い価値観が固定されている

女性活躍が推進される現代、性別だけで女性社員が差別されるいわれはありません。男女差別のある職場は「女性だから」、「女性は○○で当たり前」といった古い価値観が横行しています。まずは、社内で常識とされるルール、固定観念を疑うのが大切です。

年配者には「昔は許されたのに」と平然と発言する人もいます。確かに、事実上、過去にはまかり通っていたのかもしれないですが、男女差別が許されないのはいつの時代も普遍のことです。

女性しかしない価値の低い仕事がある

男女差別のある職場では、「女性だから」という理由で、男性社員のしない仕事を押しつけられます。その多くは、補助的な雑用であり、社内では価値の低い仕事だとみられています。

お茶くみ、コピーとり、来客対応といった業務は、実際は大切。誰かがやらなければならなければ会社が回りませんが、性別を理由に強要されるのは男女差別です。社内の役割の男女差別だけでなく、更に発展して「ある職種では女性は採用しない」など、職業の差別にすら繋がりかねません。

性別を理由に労働条件の格差がある

性別を理由に、労働条件に男女格差があるときには、不当な男女差別のある職場といえます。このとき、男女の労働条件の差が、どんな理由にあるかをよく検討しなければなりません。性別にかかわらず機会は平等であるべきで、仕事面で不平等があるなら男女差別です。能力や経験、年数など、あきらかに説明のつく理由のない労働条件の格差があるときは、男女差別を疑ってください。

女性が働きづらい職場環境

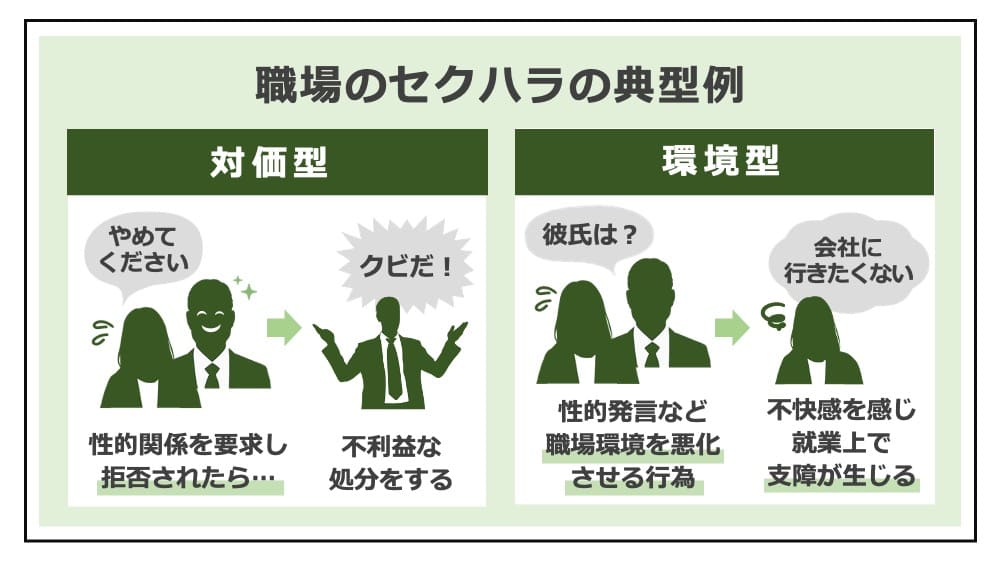

男女は別の生物ですから、どうしても性差はあります。感情や、気持ち、好みにも、男女特有の傾向があります。そのため、男性の意見ばかりが通れば、男性にその気がなくても、女性の働きづらい職場環境になります。このことは、いわゆる「環境型セクハラ」にもつながります。

セクハラには「対価型」と「環境型」があります。「対価型」が、性的嫌がらせに対価を要求したり、断った人を不利益に扱ったりするのに対し、「環境型」は、性的な内容の発言や性的嫌がらせによって職場環境そのものを悪化させます。

「セクハラの相談窓口」の解説

職場でよくある男女差別の例

では早速、職場によくある男女差別の例を見ていきましょう。

一覧にしてまとめたので、どのような場合が男女差別なのかを分かりやすく理解していただき、「男女差別にあたるかどうか」の判断の参考にすることができます。男女差別の具体例を知ることは、「男女の不平等がある」「差別を受けているのでは」と疑問のある女性側はもちろん、「差別をしていないか心配だ」という男性側や、会社側においても重要です。

女性にお茶くみなど来客対応を押しつける

顧客が来訪すると、お茶やコーヒーをお出しする会社が多いでしょう。男女差別の代表例として「お茶くみは女性の仕事」という固定観念があります。来客だけでなく、社員全員分の飲み物を、女性が用意するという会社もまだまだあります。

- 来客対応は必ず女性が出迎える

- 女性が、訪問客の好みを聞き、お茶出しをする

- 朝・昼の2度、決まった時間に全社員のお茶をいれなければならない

- お茶の好み、私用のマグカップをおぼえなければならない

お茶くみをはじめ、来客対応はとても大切ですが、女性だけがやるべき仕事ではありません。会社のなかには「女性がやったほうが華やかだから」、「女性が出迎えたほうがお客様が喜ぶから」といった発想もありますが、セクハラにとても近い、危ない考え方です

女性だけに雑用させる

仕事をしていれば、コピーをとったり書類をまとめたりといった雑用が発生します。ゴミ出しや、デスクの清掃なども欠かせませんが、女性だけに与えるべき仕事ではありません。

- 男性社員はコピーとりを、近くにいる女性社員に頼んでよい

- 女性は早出して、全員のデスクを雑巾がけしなければならない

- 女性社員は、帰りにゴミ出しをしなければならない

- 女性が、ファイル作成をし、秘書的な動きしかできない

- 女性は雑用ばかりさせられて、重要な仕事を任せてもらえない

- 業務の前後の掃除は女性の仕事のため、女性だけ業務時間が長い

職場の掃除をするのは女性社員の仕事とされている会社もあります。女性社員の側でも、差別が続くと空気を読んでしまい、「お茶出しのついでに水回りの掃除をしよう」など、自ら雑用を率先してやってしまう人もいます。

雑用的な業務を女性社員に任せきりにして負担を押しつけるのは、男性中心のよくない考え。不当な男女差別だといわざるをえません。

女性にだけ電話対応をさせる

「女性社員は電話番だ」という考えの根強い会社も、まだまだあります。しかし、電話対応のためにずっと席に座っていなければならないのは、なかなかつらいもの。電話番に指名されると、電話から離れることもできず、トイレ休憩もままならないケースもあります。

- 女性が電話の一次対応し、転送するのが当たり前になっている

- 女性社員は電話には1コールで出るべきと指示される

- 電話対応しなければならないから、休憩がとれない

電話対応を女性にまかせる会社は、電話対応を価値の低い仕事だとみていることも。それなのに、電話に出るのが遅いと怒られるパワハラが、セットでついてきます。電話対応もまた女性特有の業務ではなく、全社員でやるべきで、こんな処遇が男女差別なのは当然です。

なお、休憩時間の電話対応を強要すると、その時間は労働時間となり、休憩を適切にとらせなかったことになります。その結果、休憩のルールに違反するほか、残業代の未払いという違法な事態に陥ってしまうことがあります。

「休憩時間を取れなかった場合の対処法」の解説

男女の役割に区別がある

女性に不当な業務が押しつけられているケースだけでなく、そもそも男女のすべき仕事、役割が、明確にわけられている会社は、男女差別が根底にあり、すぐになくすのは不可能でしょう。

- 男性は営業して顧客をとり、女性が事務作業をする

- 男性がメインのしごとをし、女性は受付業務をする

- 男性と女性とで、理由なくフロアが分かれている

どんな仕事を担当するかは、「性別」ではなく「契約」で決まります。受付や事務として雇用されたならよいですが、同じ職種なのに男女で役割を変えられているのは、職場における男女差別のあらわれです。

女性の給料が、男性より低い

労働者は、会社から人事評価を受け、それに基づいて給料をもらいます。男女差別のある会社では、評価・給料の面で、男性と女性に異なった扱いをします。

- 男性のほうが女性より給料が高い

- 評価基準のなかに、男性にしか高評価を出せそうにない項目がある

- 同期なのに、男性社員のほうが昇給が早い

- 女性社員は給料があがりにくいと感じる

同期が複数いる企業では、男女で統計をとってみるとよいでしょう。入社前なら、出世した後の男女の給料差を教えてもらえば、男女差別のある会社かがわかります。

月の基本給が低いだけでなく、歩合や賞与、退職金にも男女の差別がある会社もあります。評価による裁量が大きく、「評価の結果たまたま差が出ただけだ」と説明されるときにも、実際にはその裏に男女差別の思想があり、女性の評価のほうが不当に低いこともあります。

なお、理由なく給料をさげられたとき、それが性別による理由であるかどうかと共に、そもそも減給が違法ではないかも検討してください。

「減給の違法性」の解説

女性は男性より出世しづらい

出世競争で男性社員を優遇する会社は、多くあります。そのなかには、能力による評価ではなく、付き合いや好みで女性を蔑視するケースもあります。

- 全然仕事ができなくても、なぜか男性社員だけが出世する

- 酒・タバコに付き合う男性社員が優遇されている

- 休日にゴルフをする男性社員が贔屓されている

- 社長と一緒にキャバクラにいっている男性社員が幹部になった

- 女性には重要な仕事を任されず、能力を発揮する機会がそもそもない

男性的な趣味を持つ社員が優遇される職場だと、どうしても男女差別が起こってしまいます。能力のある女性でも、良い仕事を任されなければ発揮の機会がなく、正当な評価を受けられません。日頃の仕事の与え方は、評価につながり、やがて出世スピードにあらわれてきます。

女性には意見を言わせない

男女差別のある職場では、職場環境にも男女で違いがあることがあります。女性の職場環境ばかりが悪化すればとても働きづらく、退職せざるをえません。

男女差別が、自覚なく起こるケースに、女性に意見を言わせない例があります。

人は誰しも、表現の自由があります。自分の意見をはっきりいう女性を嫌うのは、男尊女卑のこりかたまった考えです。このような職場だと、仲間のはずの女性にも「私は意見を言わず我慢しているのに」と、強く意見をいう女性をうとましく思われることもあります。

職場でセクハラ発言がある

男性社員が、女性にセクハラ発言をすれば、女性のいづらい職場環境になってしまいます。女性差別的な発言をすれば、女性に不快な思いをさせるのは当然です。

- 「女性ならもっと優しくすべき」といわれた

- 「女性なのに気が使えない」といわれた

- 「もっと女らしくしたほうがいい」といわれた

男性が、これらの発言をするとき、自覚のないこともあります。自覚なく、こんな発言が飛び交えば、女性社員の労働環境を悪化させてしまいます。

なかには、悪意があるケースとは逆に、女性を性の対象として見ている男性社員もいます。性の対象としてみることは、いかに好意的でも、職場ではしてはならないことです。

「セクハラ発言になる言葉」の解説

女性が出世するとうとまれる

女性社員のなかには、豊富な経験があったり、十分な能力を示したりして、活躍する人もいます。しかし、職場の男女差別がひどいと、活躍したからといってうまくいきません。男性だったなら出世して賞賛されるべきタイミングでも、女性であったがために出世したらうとまれたというケースは、男女差別ではよくある例です。

- 女性管理職が、下にみられる

- 女性管理職が、「女性なのに部長になった」とさげすまれる

- 仕事を頑張ったら、「家庭を大事にしていない」といわれた

- 良い成果を出して活躍したら「女性らしくない」といわれた

これらの例からもわかるように、女性管理職をはじめ、活躍する女性社員に対する偏見の目があります。女性管理職としてリーダーシップを発揮し、活躍するほど、社内の男性社員から「女性らしくない」と言われてしまうこともあります。しかし、そもそも「女性らしい」という固定観念自体が、男女差別のもとです。

職場の男女差別への対応方法

最後に、職場の男女差別に、どう対応したらよいかを解説します。

被害を受けた女性社員の側で対応できる手もありますが、男女差別のはびこる会社では、最終的には、社をあげた全社的な取り組みが必要となります。

価値の低い仕事は外注する

職場にはさまざまな仕事があり、なかには価値の低い仕事もあります。「価値の低い」というと語弊がありますが、必ずしも女性社員に押しつけなくてもよい業務もあります。

そんな業務も、誰かはやらなければならないとすれば、外注する手もあります。女性だからと押しつけると男女差別になる作業も、外注すれば、適正な仕事として業者がしてくれます。例えば、ゴミ出しや清掃を業者に委託するケースは増えています。

残業代請求する

雑用を押しつけられた結果、女性社員の負担が重くなってしまうことがあります。このことは、男女差別の問題はもちろんですが、長時間労働や残業のトラブルにつながります。

男女差別をやめてもらい、雑用を平等に分担してもらうには、働いた分は残業代を請求するのがおすすめ。残業代を請求し、その業務に見合った正当な対価を要求すれば、女性だからという理由だけで雑用を押しつけられるシーンを減らせます。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

女性を保護する法律を知る

男女差別の背景には、どうしても生じる性差があります。このようなとき、女性を保護するための法律を理解し、活用するのがよいでしょう。

例えば、育児介護休業法が改正により要件を緩和されています。妊娠・出産・育児をする女性には、法律で活用できる制度が多くあるのです。これらは男性でも使えますが、男女差別がある状態では、女性が差別をなくすのに使える強い武器です。

「女性はすぐ退職するから、活躍させない」というブラック企業の発想にNoを言いましょう。「重要な仕事を任せても、短期間で寿退社するだろう」といった理由の男女差別を受け入れてはなりません。

法律の制度を活用すれば「妊娠したら退社」は常識ではなくなります。

育児が一段落してから復帰し、キャリアウーマンとして活躍したり、育児しながらワーママとして働いたりといった、新しい選択肢もあるのです。

「違法なマタハラを訴える方法」の解説

女性の優位性を活かす

会社のなかには、女性だからこそできる業務や、女性の強みを活かせる部署もあります。活躍する機会を得て、能力を発揮すれば、男女差別をしてくる男性社員を見返せます。

男尊女卑の古い考えが根強い企業は、「メインの部署は男性がすべき」、「管理職は男性にすべき」といった発想がありますが、ベンチャー、スタートアップだとそうでないことも。女性の活躍を許す職場なら、男女差別だと落ち込まず、見返すために仕事を頑張るポジティブな対策もあります。

「仕事を任せられる優秀な女性だ」と評価されれば、男女差別は覆せます。女性を蔑視する男性従業員の多い企業は不適切であり、使用者もまた、きちんと従業員教育をし、社内から女性差別を撤廃する努力をすべきです。

まとめ

今回は、職場によくある男女差別の例を、一覧にまとめて解説しました。

男女差別のある会社の特徴をあらかじめ知っておけば、女性社員として、活躍しづらい会社に入社してしまう悲劇を避けることができ、不快な思いも回避できます。不当な扱いを受けたら、差別をする加害者の責任を追及するのはもちろんのこと、そのような環境を変えなかった会社にも、直ちに対応するよう求めることができます。

男性社員側でも、知らずのうちに男女差別をしてしまわないよう、配慮が必要です。

- 男女差別のよくある職場では、男尊女卑の古くさい固定観念が根強く残る

- 職場の男女差別でよくある例を知ることで、差別を回避することができる

- 押しつけられた業務の残業代を請求するなど、女性の活躍の機会を増やす努力ができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【セクハラの基本】

【セクハラ被害者の相談】

【セクハラ加害者の相談】

- セクハラ加害者の注意点

- セクハラ冤罪を疑われたら

- 同意があってもセクハラ?

- セクハラ加害者の責任

- セクハラの始末書の書き方

- セクハラの謝罪文の書き方

- セクハラ加害者の自宅待機命令

- 身に覚えのないセクハラで懲戒処分

- セクハラ加害者の退職勧奨

- セクハラで不当解雇されたときの対応

- セクハラで懲戒解雇されたときの対応

- セクハラの示談

【さまざまなセクハラのケース】