「セクハラではないか」と疑問に思っても、なかなか相談できない方も多いでしょう。

労働者は誰しも、セクハラの不安を抱えているといっても過言ではありません。

上司に相談するなど、社内で解決するに越したことはありません。

しかし、加害者が社長や上司のケースも、残念ながらあります。

社内に相談すれば、かえって悪化したり、人事評価を下げられたりする危険もあります。

相談者

相談者会社の立場を守るために、セクハラ被害を相談できない

相談者

相談者説得してもセクハラが止まない時、どこに相談すべきか

セクハラは、「人に相談しづらい」性質があります。

とはいえ、表にまったく出てこなければ、労働問題は解決できません。

セクハラの相談先を知っておけば、泣き寝入りが防げます。

セクハラを相談しやすく感じるには、セクハラの程度、態様や状況に合わせ、ふさわしい相談窓口を選ぶのが大切。

適切な相談先を利用すれば、「軽く見られないか」、「相談しづらい」という不安を減らせるからです。

今回は、セクハラ被害で利用できる相談窓口の種類と、ケースに応じた選び方、相談のしかたについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- セクハラの相談窓口は複数あり、それぞれ一長一短なので、比較検討が必要

- ふさわしい相談窓口は、そのセクハラの内容や程度によって異なる

- セクハラの相談窓口を弁護士とするメリットは、慰謝料による被害回復できる点が大きい

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【セクハラの基本】

【セクハラ被害者の相談】

【セクハラ加害者の相談】

- セクハラ加害者の注意点

- セクハラ冤罪を疑われたら

- 同意があってもセクハラ?

- セクハラ加害者の責任

- セクハラの始末書の書き方

- セクハラの謝罪文の書き方

- セクハラ加害者の自宅待機命令

- 身に覚えのないセクハラで懲戒処分

- セクハラ加害者の退職勧奨

- セクハラで不当解雇されたときの対応

- セクハラで懲戒解雇されたときの対応

- セクハラの示談

【さまざまなセクハラのケース】

セクハラとは

まず、セクハラの相談窓口を選ぶには「どんな言動がセクハラなのか」を知る必要があります。

はじめに、セクハラの基礎知識を解説します。

セクハラは、職場における性的な言動による嫌がらせのことです。

単純に性的な発言を浴びせるセクハラ発言だけでなく、性的行為を拒否したことを理由に、解雇や異動、減給、降格などの不利益な扱いをする嫌がらせも、広くセクハラに含まれます。

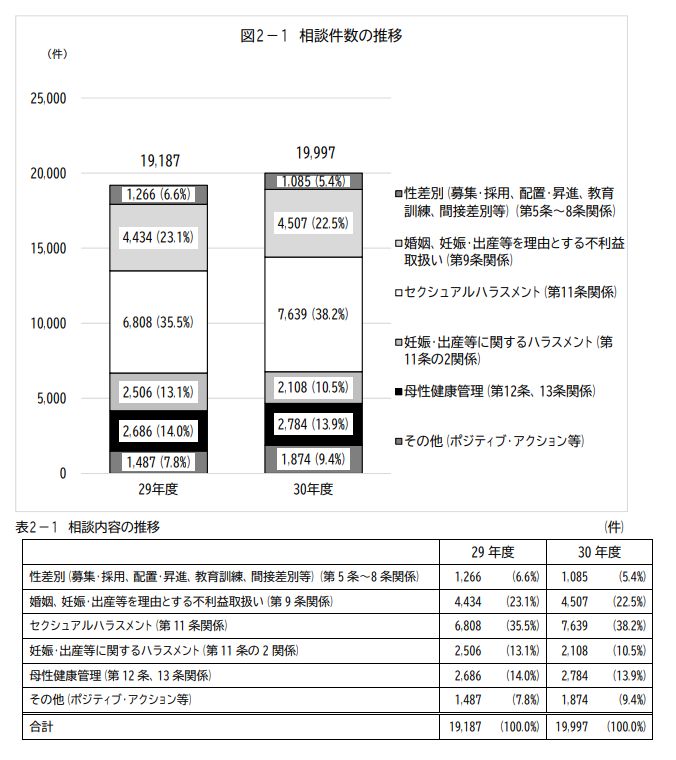

厚生労働省の統計でも、次の通り、セクハラに関する是正指導の件数は年々増加しています。

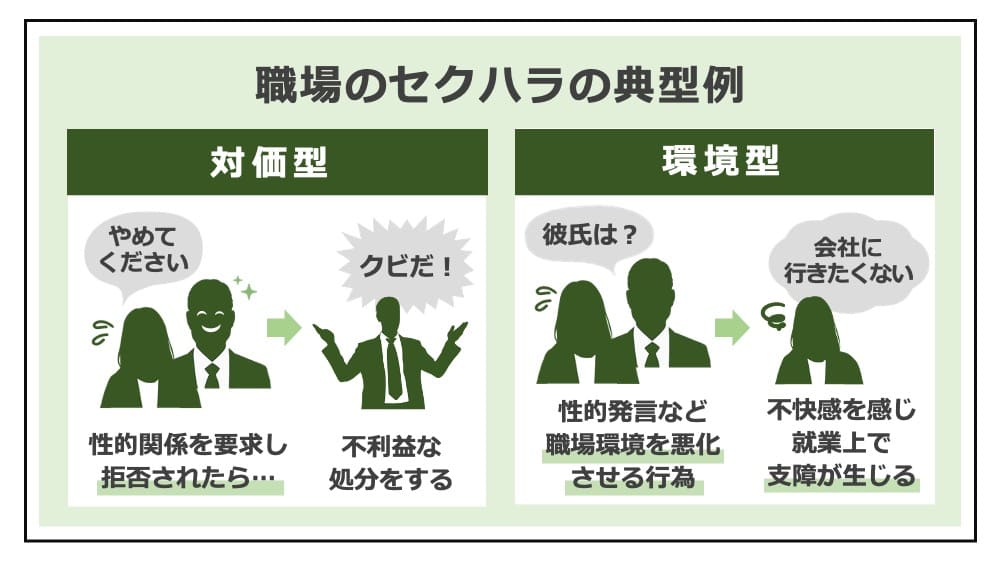

セクハラは、大きく分けて「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2類型あります。

- 対価型セクハラ

性的な行為をしないことと引き換えに不利益な扱いをするセクハラ。

上司からキスや性的行為を要求され、断ると報復に異動や解雇、減給などの不利益を受ける、といったケースなど。 - 環境型セクハラ

快適な職場環境を害するセクハラ。

オフィス内に卑猥なポスターを貼ったり、悪意のある性的な噂を流されたりなどのケース。

対価型、環境型、いずれのセクハラも、違法なことに変わりはありません。

そのため、いずれでも、我慢することなく相談窓口に相談し、解決を目指すべき重大な問題です。

セクハラは、古くは「男性が女性に対して行う違法行為」のイメージが根強いもの。

しかし、多様化の進む現代では男性が被害者になるセクハラや、同性同士のセクハラも増加しています。

セクハラの相談窓口はどこが適切?

次に、セクハラ問題を解決するための相談窓口について、解説します。

セクハラの相談で活用できる窓口には、次の例があります。

- 同僚、直属の上司

軽度のセクハラなら、社内で公になれば自然とストップできるケースもある。

そのため、軽度の事案では、同僚や直属の上司など、社内の身近な人が、相談窓口として適切。 - 人事部、総務部など

軽度のセクハラでも、安全配慮義務を果たすべきケースの相談は、適切な部署にすべき。

人事処分、懲戒処分が必要なとき、人事部、総務部などが、相談窓口として適切。 - 内部通報窓口

社内のコンプライアンス体制が整備された会社であれば、セクハラの相談窓口が設置される。 - 女性の人権ホットライン(法務省)

セクハラ被害により精神的苦痛を負った女性労働者が相談すべき、法務省の管轄する相談窓口。 - こころの耳(日本産業カウンセラー協会)

セクハラ問題について、法的解決より心のケアを優先したい、誰かに相談を聞いてほしいときに利用すべき、職場のメンタルヘルスケアを専門とする相談窓口。 - みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

セクハラ・パワハラ・職場いじめなど、隣接する労働問題が絡み合うとき、人権一般の相談先として法務省が管轄する相談窓口。 - 雇用環境・均等部(室)(都道府県労働局)

都道府県労働局が管轄し、男女雇用機会均等法を扱う行政機関。

刑法違反ほど重度ではないが、男女雇用機会均等法違反となる軽度なセクハラの相談窓口に最適。 - 総合労働相談センター(労働基準監督署)

労働基準法をはじめ、刑罰の制裁のある重要な労働法違反を管轄する行政機関。 - 弁護士

弁護士は、均等法違反の軽度のセクハラから、刑法違反の重度のセクハラまで、すべて解決可能。

セクハラ被害をどこに相談すべきかわからないとき、相談窓口を選ぶためのサポートも可能。

冒頭で解説のとおり、セクハラと一言でいってもさまざまな問題があります。

態様や程度、悪質性など、ケースに応じて、最適な相談窓口は変わります。

各相談窓口の特徴を理解し、ふさわしい相談先を知るのが、解決までの流れを早める大切なポイントです。

相談窓口ごとの特色について、以下にまとめています。

同僚・直属の上司

セクハラ被害者にとって、最も身近な相談窓口が、周囲にいる同僚や上司、友人です。

信頼できる同僚や上司、友人に相談すれば、抱え込んでいたストレスや苦痛を和らげることができます。

ただし、上司に働きかけてもらっても、セクハラ問題が解決できるケースはさほど多くありません。

違法性の強い、悪質なセクハラだと解決できないばかりか、むしろ社内に噂が広まってますます不快な思いをし、二次被害を受けてしまう危険もあります。

内部通報窓口・人事部

男女雇用機会均等法では、会社に対して、セクハラを防止する義務を課しています。

会社は、労働者を安全に働かせる義務(安全配慮義務)を負うためです。

安全配慮義務の一環として、内部通報窓口をはじめ、会社は相談窓口を設けなければなりません。

男女雇用機会均等法11条1項

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

会社が何らセクハラ対策をせず、相談しても事後対応をしないというのは不適切。

被害が拡大したのが会社の責任なら、安全配慮義務違反の責任を問うことができます。

セクハラ相談したのを理由に、解雇など不利益な扱いをするのも違法。

会社の相談対応が悪質なとき、弁護士に相談し、会社の責任を追及できます。

行政機関の相談窓口

社内の相談窓口が不十分なとき、行政機関の相談窓口を検討してください。

つまり、各都道府県に設置される労働局(雇用環境・均等部(室))、各地域に設置される労働基準監督署(総合労働相談センター)などの機関が、セクハラ問題の相談先に適しています。

労働基準監督署は、労働法違反の通報を受け、会社に改善を促すための機関。

違反が発覚すれば、会社に立入検査したり、指導、是正勧告したりする強力な権限があります。

不同意わいせつ罪、不同意性交等罪など、刑法違反の疑いあるセクハラなら、労働基準監督署に相談できます。

犯罪になるセクハラ行為について、次の解説をご覧ください。

ただし、刑法違反にまでは至らない軽度のセクハラだと、労働基準監督署が動いてくれないことも。

窓口で相談は聞いてくれても、会社にはたらきかけてくれないなら、直接の解決にはつながりません。

このときには、他の相談窓口のほうがよいでしょう。

労働基準監督署が動いてくれないとき、次の解説もご覧ください。

弁護士

以上のとおり、セクハラの相談窓口にはメリット・デメリットがあり、いずれも一長一短。

そして、相談窓口のなかでも最も解決力が高いのが、弁護士への相談です。

加害者が社長や上司だったとき、社内の相談窓口では、セクハラの解決は難しいのが現実。

繰り返し注意指導してもなおセクハラを止めない上司、そもそもセクハラだと認めないブラック企業には、法的に強制力のある解決策をとるしかありません。

慰謝料のほか、治療費、通院交通費、休業損害や逸失利益なども請求できます。

弁護士は、会社や加害者との交渉をはじめ、セクハラ問題の解決を総合的にサポートできます。

セクハラで、大きな精神的苦痛を受けてしまったら、弁護士に依頼し、労働審判や裁判など、法的な手続きによる解決を選択することもできます。

早急に弁護士のアドバイスを聞くため、無料相談の活用が有益です。

セクハラ相談の事前準備

セクハラは、被害者となった労働者に、精神的、肉体的な苦痛を与えます。

そのため、不法行為(民法709条)にあたり、慰謝料請求できます。

しかし、会社の対応が悪く、安全配慮義務違反、使用者責任を追及すべきケースや、そもそも相談先であるはずの社長がセクハラ加害者のケースなど、社内ではどうしても解決できないセクハラ問題もあります。

セクハラ問題を社内で解決できないとき、弁護士などの社外の相談窓口を検討してください。

相談を有効活用するために、事前準備を入念にしておくほうが、解決までの道筋を早められます。

証拠を収集する

セクハラを相談する勇気の出ない方から、「信じてもらえないのでは」という不安を聞くこともあります。

セクハラの証拠がある程度用意できれば、どの相談窓口でも、あなたの主張を信じてもらえます。

セクハラ被害について、真実味をもって説明できます。

そして、労働審判や裁判による解決を図るときは、証拠が最重要となります。

セクハラ問題の相談で、事前に集めておきたい証拠は、次のもの。

- セクハラ発言の録音・セクハラ行為の録画

- セクハラとなるメール・LINE・メッセージ

- セクハラを受けた当時に記載した日記・メモ・スケジュール帳

- セクハラを目撃した同僚の証言

- セクハラによる精神的被害の状況を示す診断書

ただし、悪質なセクハラほど、隠れて行われる可能性の高いもの。

このとき、証拠収集は、さらに困難となります。

弁護士を相談窓口に選ぶなら、必ずしも証拠が十分でなくても、親身にお話をお聞きします。

ハラスメントの証拠収集は、次の解説を参考にしてください。

時系列メモを作成する

過去のセクハラ被害を振り返り、思い出すことは、過去の傷をえぐるようでとても辛いでしょう。

しかし、セクハラ問題を相談し、解決したいなら、相談窓口に事実経緯を把握してもらわなければなりません。

いずれの相談窓口でも、相談時間には限界があります。

そして、セクハラの精神的ダメージが大きいと、口頭でスムーズに伝えられない方もいます。

お勧めの相談方法は、事前に時系列メモを作り、過去から現在への順で、セクハラ被害を説明すること。

時系列メモに記載しておきたい事情は、次のとおりです。

- セクハラ被害の行為態様・回数・時期

- セクハラ被害により身体に不調が生じた時期・健康状態

- セクハラ被害により診断・通院をした時期・回数

- セクハラ被害について会社に相談した時期・相談相手

「相談から解決までの流れ」を理解する

選んだ相談窓口ごとに、得られる解決は異なります。

ただ、セクハラの相談時には、「どんな解決を目的にしているか」を具体的にイメージしておきましょう。

「セクハラ問題をどう解決したいか」、被害者のイメージが固まっているほど問題解決はスムーズです。

例えば、弁護士にセクハラ問題を相談してから解決までの流れは、次のとおり。

まず、現在もなおセクハラが続いているなら、被害を最小限に抑える必要があります。

そのため、セクハラを防止するよう、会社に警告を発します。

慰謝料請求は、あくまでセクハラ問題の事後解決に過ぎません。

まずは被害拡大を防ぎ、再発を防止するのが先決です。

次に、セクハラの責任を追及し、交渉を開始します。

具体的には、加害者と会社に対し、慰謝料請求を求める内容証明を送付します。

セクハラの加害者はもちろん、会社の対応に誠意がないなら使用者責任・安全配慮義務違反の責任追及が可能です。

労働審判は、労使間のトラブルを、簡易、迅速かつ柔軟に判断する、労働者保護のための制度です。

セクハラ問題でも、労働審判を利用すればスピーディに解決できます。

会社の不備だけでなく、直接の加害者への責任追及をするなら、労働審判ではなく訴訟が適しています。

労働審判を選んだ場合も、結果に不服のある場合は、2週間以内に異議申し立てをすれば訴訟に移行できます。

弁護士にセクハラを相談するメリット4つ

セクハラの相談窓口のなかでも、解決力が最も高いのが、弁護士への相談。

そのため、悪質性の高いセクハラほど、相談先としては弁護士がお勧めです。

数あるセクハラの相談窓口のなかで、弁護士には次のとおり、他の相談先にないメリットがあるからです。

被害回復ができる

セクハラの責任をとらせる方法には、次の3つがあります。

- 社内での責任

懲戒処分、解雇など - 民事責任

慰謝料請求をする - 刑事責任

告訴し、刑罰を下してもらう

そして、これらの責任の取り方のうち、被害回復が可能なのは、慰謝料請求だけです。

セクハラ被害にあったとき、懲戒解雇や刑罰など、重いペナルティを受けてほしいと考えるでしょう。

しかし、たとえ加害者に重い罰が下っても、被害者の救済にはなりません。

労働基準監督署や労働局など、行政機関に相談して実現できる解決は、加害者への制裁に限られます。

裁判所において、民事責任を追及できるのは、法律知識に精通した弁護士だけです。

そのため、セクハラ被害の事後救済を求めるなら、弁護士を相談先とするメリットがあります。

セクハラの慰謝料請求について、次に解説しています。

セクハラ以外の労働問題の相談が可能

労働問題を多く取り扱っている弁護士なら、相談できるのはセクハラ問題に限りません。

その他にも、不当解雇、残業代請求、パワハラ、労災など、多くの問題について法律相談できます。

お悩みのセクハラ被害に限らず、普段職場で感じている待遇上の不満を、すべて相談できます。

十分な証拠がそろっていない段階でも、親身に聞いてもらえます。

セクハラ被害が社内で解決できないケースは、根本的原因が会社のコンプライアンス意識の低さにあることも。

管理体制のずさんな企業では、セクハラ以外にも多くの労働問題が隠れている可能性があります。

労働問題とはどんなものか、解決方法について次に解説しています。

プライバシーが守られる

セクハラ問題を、同僚や友人に相談するとき、注意しなければならないのがプライバシーの問題。

セクハラ被害は、噂話になりやすく、拡散されがちです。

被害者のプライバシーが十分に守られない相談窓口だと、二次被害が起こってしまいます。

弁護士なら、弁護士法に基づく厳しい守秘義務を負っています。

セクハラ相談を受けても、被害者のプライバシー情報を口外することはまずありません。

交渉や、労働審判、裁判で救済を求めるときも、被害者のプライバシーが守られるよう、できる限り配慮してもらえます。

セクハラの二次被害への対応は、次の解説をご覧ください。

事実関係を整理できる

弁護士以外のセクハラ相談窓口だと、被害状況や事実関係は、自分で整理しなければなりません。

相談窓口でよく理解してもらい、対応してもらいたいなら、事前準備を入念にする必要があります。

しかし、法律知識のない労働者にとって被害状況や事実関係を正確に把握し、整理するのは困難でしょう。

法的に重要なポイントを、見落としてしまうかもしれません。

弁護士への相談なら、事実関係の整理は、弁護士に相談しながら行えます。

弁護士がヒアリングするなかで、被害者がうまく説明できなくても、過去の類似のケースから状況を推測し、質問をしながら、事実を1つずつ、時系列で整理してもらえます。

労働問題を相談するとき、任せる弁護士の選び方を知ってください。

まとめ

今回は、セクハラ被害者が利用可能な相談窓口について、相談ケースに応じて紹介しました。

セクハラは、大きな社会問題となっています。

その分、セクハラ被害を訴えるための窓口も数多く、最適な相談先を選ぶのも一苦労です。

「相談窓口が多すぎて、どこに相談したら解決できるかわからない」という声もあります。

会社によっては、独自の「ハラスメント防止委員会」を組織するなど、内部通報窓口を準備してセクハラの根絶に努める会社もありますが、法令遵守(コンプライアンス)の意識が低いブラック企業だと、社長自体がセクハラ体質のことも。

こんなとき、社外に相談するなら、弁護士への相談がお勧めです。

- セクハラの相談窓口は複数あり、それぞれ一長一短なので、比較検討が必要

- ふさわしい相談窓口は、そのセクハラの内容や程度によって異なる

- セクハラの相談窓口を弁護士とするメリットは、慰謝料による被害回復できる点が大きい

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【セクハラの基本】

【セクハラ被害者の相談】

【セクハラ加害者の相談】

- セクハラ加害者の注意点

- セクハラ冤罪を疑われたら

- 同意があってもセクハラ?

- セクハラ加害者の責任

- セクハラの始末書の書き方

- セクハラの謝罪文の書き方

- セクハラ加害者の自宅待機命令

- 身に覚えのないセクハラで懲戒処分

- セクハラ加害者の退職勧奨

- セクハラで不当解雇されたときの対応

- セクハラで懲戒解雇されたときの対応

- セクハラの示談

【さまざまなセクハラのケース】