労働者が退職すると、退職金がもらえる会社は多いです。一方で、役員だと退職金をもらえないケースもあります。

役員のなかには、会社の事情で勝手に取締役にされるなど裏事情のあるケースもあります。このとき、その実態は労働者とさほど変わらず「役員だからといって退職金が出ないのは、違法ではないか」と疑問を抱くのではないでしょうか。

相談者

相談者役員なのだから退職金はないのが当然といわれた

相談者

相談者仕方なく社長になったのに退職金がないのは不当

このような相談もありますが、しかし、役員の退職金の支払いは、法的な義務ではありません。そのため、雇用契約、退職金規程、退職慰労金規程などで、労使間の約束が定められて初めて、退職金を請求する権利が発生するのであり、当然もらえるわけではありません。

今回は、取締役や社長などの役員は退職金がもらえないのか、また、もらえる場合に退職金を請求する方法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 役員の退職金は必ずもらえるわけではなく、規程と株主総会決議が必要

- もらえると思っていた退職金が株主の都合で受け取れず苦しむ社長、取締役もいる

- 役員が退職金をもらえないとき、労働者としての退職金で救済されないか検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

役員だと退職金がもらえないケースとは

役員だと、一般の従業員とは違って、退職金がもらえないケースもあります。役員で、退職金がもらえないケースには、次の例があります。

役員の退職金なしの会社のケース

会社と役員の間で、退職金を払うことが約束となっていないと、役員は退職金をもらうことができません。

役員が退職するときに払われる退職金は、正確には「退職慰労金」と呼びます。退職慰労金がある会社なら、役員退任時に一定の退職金をもらえます。

しかし、役員の退職金は、当然にその請求権があるわけではありません。労働基準法をはじめとした法律には「役員に退職金を払わなければならない」という義務がないからです。更にいえば、労働基準法をはじめとした労働法は、労働者の保護のためにありますが、社長や取締役などの役員は、厳密にいえば「労働者」ではない場合もあります。

退職金についての会社と役員との約束は、次のような資料に定めがあります。

- 取締役委任契約

- 退職慰労金支給規程

これらに定めがないとき、役員の退職金なしの会社の可能性があります。

「役員の残業代」の解説

株主総会の決議が得られないケース

規程類に定めがあっても、株主総会の決議がないと、役員は退職金をもらえません。

会社法で、役員の退職金について「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益…(略)…は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める」(会社法361条)と規定されているからです。そのため、会社に規程があるというだけでなく、株主総会の決議が得られなければ、役員には具体的な退職金請求権が発生しないと考えられています。

解任、引責辞任で退職金が払われないケース

前章の通り、役員が退職金を請求するには、定款の定めがないかぎり、株主総会の決議を要します。株主総会の決議が得られず、役員が退職金をもらうことのできないケースの最たる例が、解任や、引責辞任をしたという場合です。

解任や引責辞任では、役員が、業務上のミスなどの責任をとって辞めることを意味します。そのため、問題ある役員に対して、退職金を払うべきではないという考え方から、株主総会の決議が得られず、退職金をもらえなくなってしまうことがあるからです。

「辞任勧告されたときの対応」の解説

役員が退職金を請求するための条件

役員が退職金をもらうには、退職慰労金規程などの定めがあることに加え、定款で退職金の金額が定められているか、または、株主総会の決議で退職金の金額が定められる必要があります。会社法では、役員報酬は、定款か株主総会決議で決めるべきとされます。そして、裁判例では、役員の退職金もまた、在職中の役務の対価とみられるときは「報酬」に含むと判断されます。

役員の報酬について、定款または株主総会で定めるべきは次の事項です。

- 額が確定しているものについては、その額

- 額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

- 金銭でないものについては、具体的な内容

したがって、役員の退職金の場合には、定款もしくは株主総会によって額そのものを定めるか、もしくは、具体的な算定方法を定めるかのいずれかが条件となります。役員の退職金の場合、その金額を定款で決めてしまうと変更が手間なため、株主総会で定めることとする会社が多いです。

後日のトラブル防止のため、役員の退職金を株主総会で決めるときは、議事録を保管しておくようにします。

役員の退職金を、役員自身が自由に決められないのは、「お手盛り」の危険を防止するためです。役員が自分の報酬を決められると、勝手に高い報酬とし、会社に損失を生じさせるおそれがあります。不当に高額な退職金をもらわせないようなルールとなっているのです。

したがって、社長や取締役といった経営陣も、自分の退職のときには退職金を勝手には決められず、株主総会決議で決めてもらわなければならないのです。

「退職金は『賃金』に該当する」の解説

役員の退職金がもらえないときでも請求すべき救済

以上の通り、役員だと退職金をもらえないケースがありますが、一方で、役員の退職金を不払いとするのが違法ではないかと疑われるケースや、役員の退職金が得られないのでは取締役にとって酷な場面もあります。

このようなとき、役員の退職金をもらう代わりに、労働法に基づいたその他の請求によって救済してもらえないか、以下の方法を検討してください。

会社との支払い約束に基づいて役員の退職金を請求する

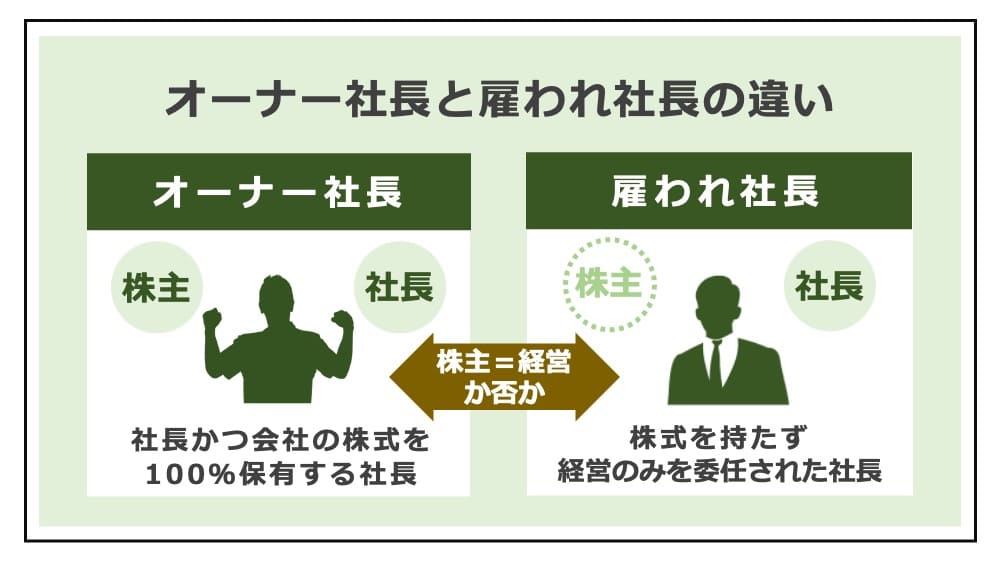

たとえ規程があれど、株主総会決議がなければ退職金を払ってもらえないと解説しました。そのため、「株主=社長」であるオーナー企業では、社長と仲違いすると事実上決議が得られず、役員が退職金をもらえない事態になりかねません。オーナー企業は、ワンマン社長となりやすく、社長の気分次第で、気に入らないと退職金を与えないといった判断をされる危険があります。

このような場合、役員退職金をもらえるかどうかは、社長の一存となってしまいますが、オーナー社長による「退職金を払わない」という処遇は、パワハラの疑いがあります。

このとき、株主の承諾を事前に得ていたといえるケースでは、「会社と役員との間で退職金支払いについての約束があった」と認定し、救済を受けられる可能性があります。オーナー株主と仲が良かった頃に、役員の退職金を約束するやりとりがなかったか、検討してください。例えば、長年、他の役員には退職金を払っており、株主もあなたへの退職金を予定していたケースであれば、仲違いを理由に株主総会決議をせず、役員の退職金を払わないのは不当だといえます。

「パワハラの証拠」の解説

労働者としての退職金を請求する

役員としての肩書があっても、実態は労働者だというとき、労働者として保護されるべきです。例えば、「取締役に就任したが、やっている業務は平社員の頃と全く変わっていない」といったケース、つまり、いわゆる「使用人兼務役員(従業員兼務取締役)」の例です。

形式上は取締役でも、同時に労働者でもあるときは、役員の退職金がもらえないなら、労働者としての退職金を請求できないかを検討しましょう。役員の退職金だと、株主総会決議という要件がありますが、労働者の退職金は、退職金規程に定められたルールと条件に当てはまれば、当然に請求することができるからです。役員の退職金より、労働者の退職金の方が保護が手厚いのです。

純粋な役員なのか、それとも、労働者としての地位もあわせ持つ「使用人兼務役員(従業員兼務取締役)」なのかは、形式的な名称だけでなく、働き方の実態から判断すべきです。

労働者としての地位をあわせ持つかどうかは、次の要素が考慮されます。

- 会社の指揮命令下にあるか

- 時間的・場所的拘束が強いか

- 役員に就任した経緯

- 役員に就任した前後で担当する職務が異なるか

- 出退勤の自由があるか

- 他の社員に比べて、報酬が高額か

- 社員から役員になったとき退職金が清算されているか

- 社会保険・労働保険に加入しているか

「退職金を請求する方法」の解説

役員に退職金がないと起こる問題点

最後に、役員に退職金がないときに起こる労使トラブルについて解説します。

役員に出世する人は、会社に相当な貢献をしているでしょう。退職金も、少しはもらえるのではと期待していたなら、裏切られた思いが強くなります。身を粉にして働き、体調を壊して退任せざるを得なくなった役員の方などは、退職金がもらえないと不満は強く、会社と争いたいという気持ちになるのも理解できます。

役員の退職金は、法律上の義務ではないため、「社長は退職金なし」「取締役になったら退職金なし」といった制度はいずれも適法には違いありません。しかし、役員が退職金を得られないことが、不公平、不当だと考えられるケースがあります。

役員が退職金をもらえず従業員として残るとき、不公平感がある

一度は都合によって役員になったものの、その後に再び労働者に戻る人もいます。このとき、役員の退職金がないと、最初から最後まで労働者のままだった人と比較して、退職金の面で「むしろ役員になったことで損をしてしまった」ということになりかねません。

役員になる人の方が、労働者のままの人より責任が重く、能力も高いことがほとんどです。それにもかかわらず、役員になると退職金がなくなってしまうのは不公平感があります。このとき、役員になる際に労働者としての退職金を清算していたとしても、その人が合計でもらえる退職金額が低くなることに変わりはありません。

「管理職を辞めたい場合」の解説

雇われ社長なのに退職金がないと、不平が出やすい

雇われ社長とは、株主ではない社長のことです。社員よりは多少高給だとしても、株主のものである会社から、固定のお金だけもらって奉仕するという点では、労働者とあまり変わらない一面のある方もいます。

どれだけ頑張って業績を挙げても、会社が成長した分の利益は株主のもの。むしろ「報酬をたくさんもらい、やめるときには退職金がほしい」というのが本音でしょうが、それなのに役員の退職金がもらえないと、不平が大きくなってしまいます。

業績が悪化するとすべて社長の責任とされ、株主から責任をとって辞任するよう迫られたり、解任されてしまったりすることもあります。

このとき、経営悪化のすべての理由が社長のミスにあるのでないこともあり、役員の退職金がまったくもらえないのは違法となる可能性があります。雇われ社長こそ、実態が労働者のことも多く、労働者としての退職金を請求する方法がおすすめです。

「雇われ社長のリスクと責任」の解説

勝手に役員にされて、退職金が払われないのは不当

長年同じ会社に勤めていると、会社から、役員になるよう指示をされることがあります。他に誰も適任者がいなくて、しかたなく取締役にならざるを得ないケースも珍しくありません。「ずっと貢献してきた」「定年は間近だ」などの場合、役員になるよう打診され、断れるはずもありません。

本意ではなく勝手に役員にされたと感じるとき、それにもかかわらず、労働法の保護が受けられなくなり、任期が終われば解任されるリスクを負ってしまします。それに加えて、待遇もさほどあがらず、役員になったことで退職金はなしになるとすれば、不当な処遇といえるでしょう。

会社が打診時に、「役員を退任したときには、より多くの退職金をあげるから」と甘い言葉をかけることもありますが、前章で解説したとおり、役員の退職金をもらうためには株主総会決議が必要です。その約束は、必ず守られるとは限らない点は、くれぐれも注意してください。支払い約束で誘われたときは、その約束を証拠化しておけば、それを根拠に退職金を請求することができます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

まとめ

今回は、取締役などの役員が退職金を請求する方法を解説しました。

役員だと、退職金をもらえなくなる危険があります。それでもなお、ケースによっては労働法による保護を受け、退職金を請求できる場合があります。

労働法による救済は、「役員かどうか」という形式的な基準でなく、労働の実態をよく検討して判断すべきものです。役員とされたにもかかわらず、実態は労働者と変わらず、「退職金を払わないのでは労働者の権利が害されてしまう」という場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 役員の退職金は必ずもらえるわけではなく、規程と株主総会決議が必要

- もらえると思っていた退職金が株主の都合で受け取れず苦しむ社長、取締役もいる

- 役員が退職金をもらえないとき、労働者としての退職金で救済されないか検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/