働く上で欠かせない「労働保険」は、労災保険と雇用保険の2種類の保険から成り立ちます。つまり、労働保険というのは労災保険と雇用保険の総称です。

労働者は、労災保険、雇用保険といういずれの労働保険からも金銭給付を受けられます。労災保険は仕事中や通勤中のケガや病気、雇用保険は失業や育児介護の休業時といったように、いずれも労働者の危機を救済するための保険ですが、制度の仕組みや意味合いが異なり、支給される条件や手続きも違います。

労災保険と雇用保険の違いや、制度の具体的な内容を理解し、区別して使い分ける必要があります。労働保険は会社が加入手続きをすべきものですが、有効活用するには、労働者側でも保険の基本的な仕組みを知っておく必要があります。

- 労働保険には、労災保険、雇用保険があり、いずれも労働者保護を目的とする

- 労災事故が起きたとき、失職したとき、不利益の緩和のために労働保険を利用する

- 労働保険の仕組みは、会社(及び一部労働者負担)の保険料でまかなわれる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称

労働保険とは、働く人々の安全と生活を守るために設けられた公的な保険制度です。

労働保険の制度には労災保険と雇用保険の2つが含まれます。つまり、労災保険と雇用保険の総称が、労働保険です。労災保険と雇用保険はいずれも労働者保護のためのもので、労働者に危機的な事態が発生したときのリスクを回避するための保険である点は共通します。一方で、それぞれが異なるリスクに対処するために設けられています。

労働保険の目的は、個々の労働者や一企業では負担しきれないリスクを分散することです。その保険料は、労災保険については企業の負担、雇用保険は労使双方の負担とされ、後者は給料から源泉徴収されるのが一般的です。

加入や受給の手続きは会社がするのが基本なので、馴染みは薄いかもしれませんが、労働者のため国から金銭給付を受けられるため、よく理解しましょう。

労災保険とは

労災保険とは、業務上の災害や通勤中の事故によって、労働者がケガや病気、死亡してしまった際の補償のための保険です。業務における危険が現実化した場合に、治療費や休業補償、障害補償といった様々な給付を受け取ることができます。

「労災の条件と手続き」の解説

雇用保険とは

雇用保険とは、失業や育児・介護による休業時の生活の安定を図るための給付を行う保険です。失業後の生活を安定させ、安心して転職活動を行うために非常に重要な役割を果たします。

雇用保険では、失業給付、教育訓練給付、高齢者雇用継続給付といった給付が提供されますが、最も重要なのが失業給付の基本手当、いわゆる「失業保険」と呼ばれるものです。

「失業保険の手続きと条件」の解説

社会保険とは

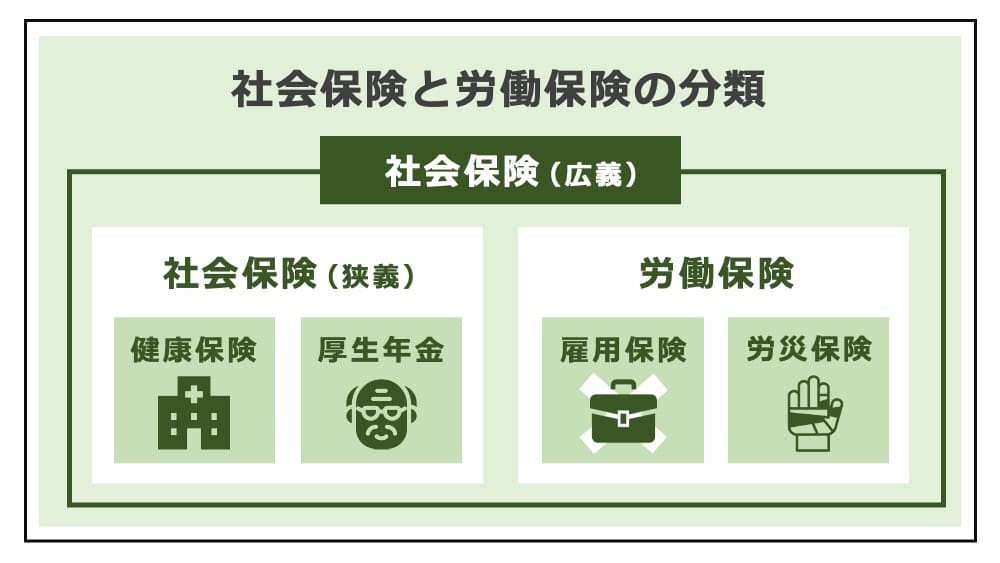

国の保険制度のなかで、労働保険と並んで重要なのが、社会保険です。

社会保険は、国民が生活する上で生じるリスクに備える公的保険であり、健康保険と年金保険、介護保険の総称です。厳密には、健康保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つを「広義の社会保険」、そのうちの健康保険・年金保険・介護保険の3つを「狭義の社会保険」、労災保険・雇用保険を「労働保険」と呼び分けます。

健康保険は、病気やケガに対する医療費の一部を負担するのが目的です。一方で、年金保険は高齢者や障害者の生活保障、介護保険は高齢者や要介護者に対する介護サービスの保障を目的とします。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労災保険の制度の仕組みと特徴

次に、労災保険の制度の仕組みと特徴について解説します。

労災保険は、業務中や通勤中に発生した災害や事故に対して、労働者に経済的な補償を行う保険です。保険料は全額事業主の負担です。労災に加入している会社なら、医療費のほか、休業や障害、遺族に対する補償など、労災による損害を幅広くカバーしているので、万が一の事態にも備えがあり、安心して働くことができます。

労災保険の目的と歴史

労災保険の目的は、業務上または通勤が原因となった災害に対して保険給付を行うことで、被災労働者の社会復帰の促進、その遺族などの援護を図り、生活を守ることです(労働者災害補償保険法1条)。雇用形態に関わらず、全ての労働者が給付を受けることができます。

業務上のケガや病気、死亡について補償する制度は、戦前の鉱業法や工場法に始まり、当初は鉱業や工場といった労災の起こりやすい職種のみを保護していました。その後、1931年(昭和6年)に現在の労災保険の前身である労災扶助責任保険法が制定、戦後の1947年(昭和22年)に現在の労働者災害補償保険法(労災保険法)が制定されました。

従来は「労災事故は自己責任」という考えの時代もありましたが、現在では「営利活動の結果として起こる労災の補償は、その活動で利益を得る企業が負担すべき」と考えられています。労災保険法の制定当初は業務災害のみが補償対象でしたが、改正を重ねるごとに手厚くなり、通勤災害や、複数の事業所に勤務することが原因で起こった複数業務要因災害も対象に加えられました(※ 複数業務要因災害は、複数事業場で働く労働者や、副業・兼業する人が増加するといった社会情勢の変化を受け、2022年(令和2年)に新設された新しい給付です)。

「労災について弁護士に相談すべき理由と方法」の解説

労災保険に加入する要件、対象となる労働者

労災保険に加入するのは、労災保険が適用される事業所(適用事業)で働く全ての労働者です(労働者災害補償保険法3条)。適用事業とは「労働者を使用する事業」なので、1人でも労働者がいれば、会社は労災保険に加入する義務があります。なお、次の全条件を満たす「暫定任意適用事業」では、労災保険に加入するかは事業主または労働者の過半数の意思に任されます。

- 農業、水産業、林業

- 個人経営

- 常時使用する労働者数が5人未満

※ 林業の場合は常時使用労働者がおらず、かつ年間使用労働者数が延べ300人未満。 - 特定危険有害業務を行う事業ではないこと

また、労災保険の対象となる労働者は、雇用形態や労働契約期間の有無、労働時間の長短によりません。雇用されていれば、アルバイトやパートタイム労働者、日雇労働者、海外出張者、外国人労働者も労災保険の対象に含まれます。ただし、労働基準法9条の「労働者」の定義から外れる者は、対象にならないため注意を要します(労働基準法116条)。

【労働基準法上の労働者ではない者の例】

- 会社の代表者や役員

- 業務委託のフリーランスや個人事業主

- 経営者と同居する家族労働者

(※ 家族労働者以外に従業員がいない場合等、一定の制限あり) - 家事使用人

なお、本来は労災保険の対象とならない者も、一定の要件を満たすことで労災保険へ特別に加入することが認められます(特別加入制度)。これは、労災保険の対象外である者の中にも、業務の実態や災害の発生状況から、労働者に準じた保護がふさわしいとみなされる者がいるためです。特別加入ができる者は、次の通りです。

- 中小事業主

- 一人親方

- 特定作業従事者

- 海外派遣者

労災保険の保険料とその負担者

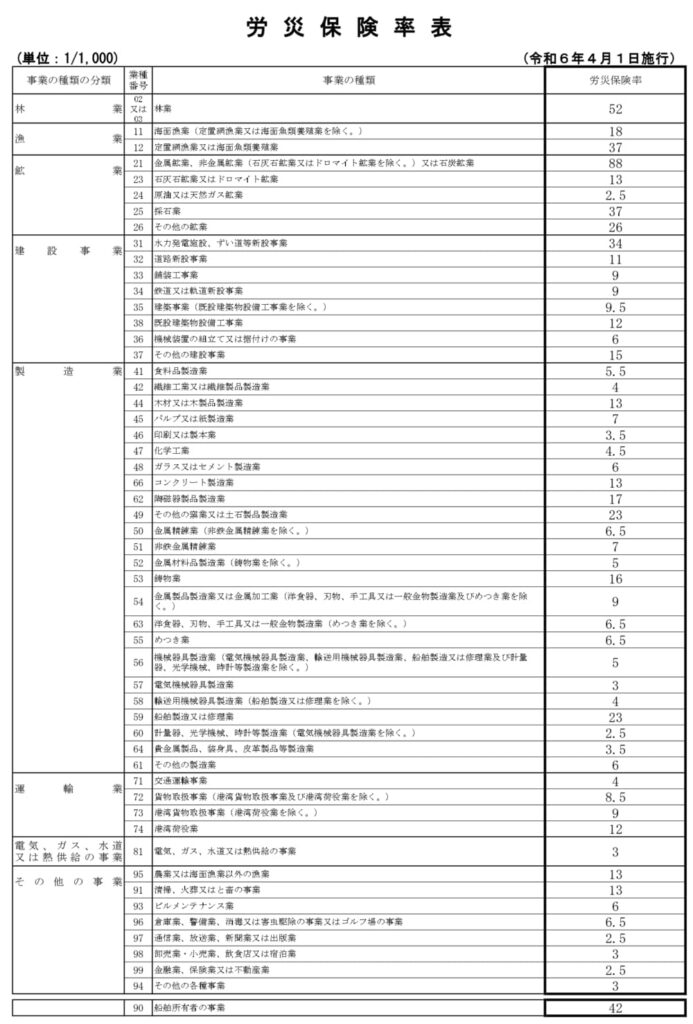

労災保険の保険料は、全額を会社が負担します。労災保険は、国が会社から保険料を徴収し、労働者へ直接給付を行う制度となっているため、労働者には保険料の負担義務がありません(労働保険料徴収法31条)。保険料の額は、対象者の賃金総額に、業種ごとに決められた労災保険率を乗じて算出されます(労災保険率は、労災事故の起こりやすい業種ほど高く設定される傾向にあります)。

しかし、個人事業主やフリーランスの場合であって、特別加入制度を利用して労災保険への加入をする場合は、自ら保険料を負担することになります。

労災保険の給付の種類と内容

次に、労働保険のうち、労災保険で受けられる給付の内容は、主に次のものがあります。

- 療養(補償)給付(労災保険法13条、22条)

労災により負った傷病に関する治療費 - 休業(補償)給付(労災保険法14条、22条の2)

労災による療養のために休業し、給料を得られなかった期間の補償 - 障害(補償)給付(労災保険法15条、22条の3)

傷病が治癒しても後遺症が残る場合に、後遺障害の程度に応じた給付(年金または一時金) - 遺族(補償)給付(労災保険法16条、22条の4)

労災によって死亡した労働者の遺族の受給する給付 - 葬祭料(葬祭給付)(労災保険法17条、22条の5)

労災によって死亡したとき葬祭の費用に充当する給付 - 傷病(補償)年金(労災保険法18条、23条)

傷病が療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒しないときに、傷病の程度に応じたもらえる年金給付 - 介護(補償)給付(労災保険法19条の2、24条)

労災による傷病によって介護を要するときに払われる給付 - 二次健康診断等給付(労災保険法26条)

職場の定期健康診断の結果、脳・心臓疾患の発症のおそれがある場合に受けられる健康診断

※ 請求書は業務災害と通勤災害で区別されており、通勤災害の場合は「補償」という文字が入っていないものを選びます。通勤災害は本来会社に補償義務がないため、給付の名称に「補償」という文字が入りません。

労災にかかる怪我や病気などは、原則として、労災病院などの指定医療機関を受診します。指定医療機関で受診した場合は、請求書は医療機関を経由して労働基準監督署に提出されます。この方法では現物給付を受けることができ、治療費を無料で済ませることが可能です(労働災害補償保険法施行規則12条)。

やむを得ない理由があって指定医療機関以外で受診をした場合は、一度、治療費を自費で建て替える必要があります。この場合は、診療後に労働基準監督署へ請求書を提出して、後から金銭として療養給付を受け取るようにします。

なお、通勤災害の場合にも上記に挙げた保険給付を全て受け取ることができますが、療養給付を受けるときは最大200円まで自己負担額が発生することに注意が必要です。

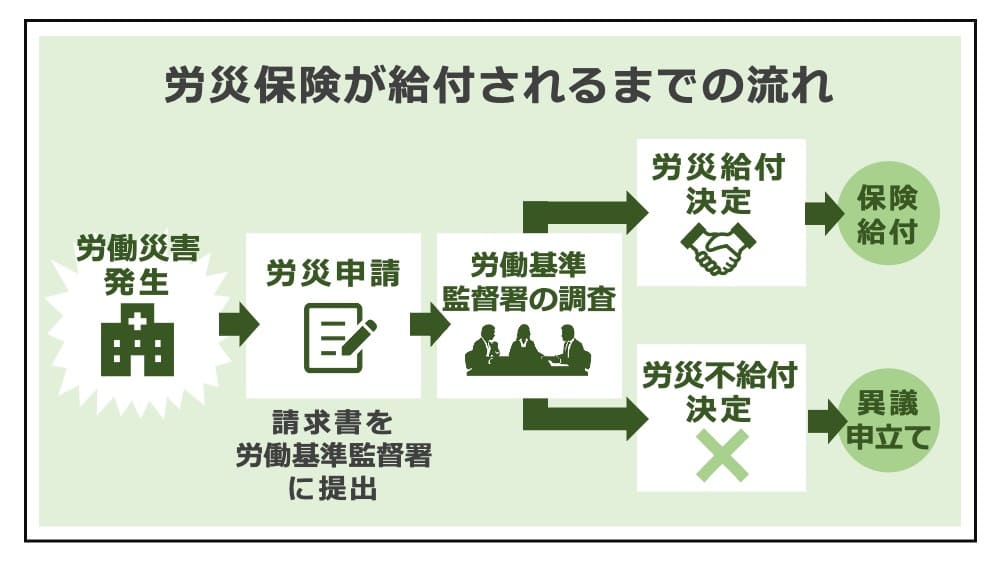

労災申請の手続きの流れ

労災保険を申請する流れは、次の方法によります。

申請に必要な書類を準備する

労働基準監督署に書面を提出して行うため、必要書類の準備が大切です。

請求書を作成する

申請する給付の内容に応じた請求書を作成します。事業主証明欄には会社の協力、医師証明欄には医師の協力を要します。労災保険番号は、会社ごとに個別に振り出される登録番号なので、会社にご確認ください。

労働基準監督署へ書類を提出する

請求書を作成したら、必要な添付書類と共に労働基準監督署に提出します。

支給決定

労働基準監督署長が支給を決定すると、指定された振込口座へ保険給付が支払われます。不支給決定となり、不服があるときは労働局に審査請求を申し立てることができます。

なお、給付の種類や申請内容に応じて、労働基準監督署の調査が行われることがあり、関係者への聴取や、追加書類の提出が求められる可能性があります。初回の振り込みまでの期間は、労働基準監督署に請求書を提出してから約1ヶ月程度です。

「労災認定に異議申立てする方法」の解説

雇用保険の制度の仕組みと特徴

次に、雇用保険の制度の仕組みと特徴について詳しく解説します。

雇用保険は、失業、育児・介護の休業といった経済的な支援を要する際の保険として、労働者の生活の安定と職業能力の向上に寄与します。雇用保険を有効活用すれば、職を失ったり、育児介護の必要が生じたりといった働けないタイミングで、生活を安定させるための給付を受けられます。

雇用保険の目的と歴史

雇用保険の目的は、失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行い、労働者の生活と雇用の安定を図ることなどです(雇用保険法1条)。

戦前は、失業者を支える保険は存在しませんでした。戦後の経済混乱のなか、失業者の生活の安定を望む社会の要請を受けて、1947年(昭和22年)に現在の雇用保険の前身である失業保険法が制定、1974年(昭和49年)には、オイルショックによる国全体の雇用状況の悪化を受け、それまでの法律を抜本的に改正し、現在の雇用保険法が制定されました。この改正によって雇用保険は、単に失業手当を給付するだけの制度でなく、働く人や国全体の雇用を総合的に支える制度に発展しました。

雇用保険に加入する要件、対象となる労働者

雇用保険に加入する要件は、雇用保険が適用される事業(適用事業)であることと、労働者自身の満たすべき要件の2つがあります。

まず、雇用保険の適用事業は、一部の「暫定任意適用事業」を除き、雇用保険の対象者を雇用する全ての事業です(雇用保険法5条)。暫定任意適用事業では、雇用保険への加入は事業主及び労働者の過半数の意思に任されています(労働者の2分の1が雇用保険への加入を希望する場合は、会社は雇用保険に加入する必要がある)。

【雇用保険の暫定任意適用事業所の要件】

- 農林水産業(船員が雇用される事業を除く)であること

- 個人経営であること

- 常時使用する労働者数が5人未満であること

次に、対象となる労働者自身の満たすべき要件は、次の通りです。

【雇用保険の加入要件】

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

※ なお、季節的に一定期間のみ雇用される者や、学生または生徒で厚生労働省令で定められている者など、一部被保険者とならない場合があります。

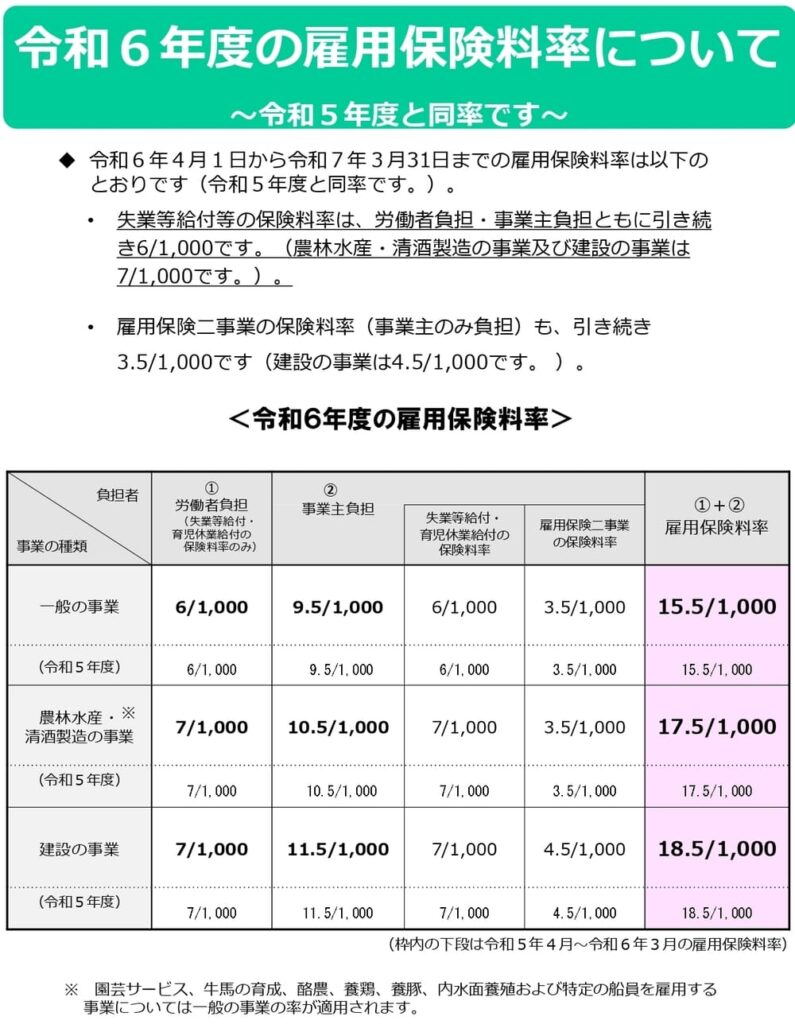

雇用保険の保険料とその負担者

雇用保険の保険料は、会社と労働者がそれぞれ負担します。厳密には完全なる折半ではなく、会社は「雇用保険二事業」と呼ばれる雇用安定や能力開発事業分の保険料を負担するために、労働者よりも多くの保険料を負担する必要があります(労働保険料徴収法31条)。雇用保険の保険料は、毎月の給与に事業の種類ごとに決められた雇用保険料率を乗じて計算します。

労働者が支払う分の保険料は、毎月の給料から控除して会社が代わりに支払うのが通例です(労働保険料徴収法32条)。そのため、給与明細を見れば負担額を知ることができます。

雇用保険の給付の種類と内容

雇用保険で労働者が受けられる給付の代表例は、次のものです。

- 求職者給付(雇用保険法10条)

失業状態にある被保険者に対して支給され、失業者の生活を支える給付。 - 就職促進給付(雇用保険法56条の3)

早期に再就職するのを促し、その定着を図ることを目的とした給付。再就職によって支給されなかった基本手当の一部が「就職促進手当」として還元される。 - 教育訓練給付(雇用保険法60条の2)

職場外で自主的に教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を国が負担する給付。語学学校、看護師や保育士の資格取得のプログラムなどが対象となる。 - 高齢者雇用継続給付、高齢者再就職給付(雇用保険法61条、61条の2)

高齢者が雇用を継続するときに、賃金の減少分を補うため支給される給付。高齢者の雇用継続の促進を目的とする - 介護休業給付(雇用保険法61条の4)

介護休業を取得した労働者にも、休業前の賃金の40%相当額が支給される(なお、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは67%の支給)。介護休業者の雇用継続の促進を目的とする。 - 育児休業給付(雇用保険法61条の6)

育児休業給付金と出生児育児休業給付金からなる。育児休業を取得した労働者に、休業前の賃金の67%相当額が支給される。

雇用保険の申請の方法

雇用保険を申請する流れは、一般に次の方法によります。よく利用される失業保険(求職者給付のうちの基本手当)について解説します。

申請に必要な書類を準備する

申請に必要は資料は次の通りです。

- 離職票

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票など)

- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的な身分証明書など)

- 写真(縦3cm×横2.5cm、2枚)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

- 印鑑

離職票は、通常10日〜2週間ほどで会社から受領できます。遅れた分だけ保険給付が遅れるため、退職を決意したら速やかに請求しましょう。

「離職票のもらい方」「離職票が届かない場合の対処法」の解説

求職を申し込み、離職票を提出する

必要な書類を集めたら、最寄りのハローワークに求職の申込みと共に提出します。

受給資格の決定を受ける

提出された書類を審査し、受給資格が決定されます。

待機期間満了後、受給を受ける

受給資格の決定を受けても、すぐ受給できるわけではありません。決定を受けた日から、失業状態が7日間の待機期間が経過しなければ、手当は支給されません(自己都合による退職の場合、待機期間の経過後、2ヶ月の給付制限期間があります)。

受給者説明会に参加する

また、受給のための説明会に参加する必要があります。説明会の終了後、雇用保険受給資格証、失業認定申告書を受け取り、1回目の失業認定日の通知を受けます。

受給資格者証と失業認定申告書を提出する(4週間に1回)

4週間に1回、受給資格者証と失業認定申告書を提出し、再度認定を受けると、継続して受給できます。

「自己都合の退職でも失業保険をもらう方法」の解説

労災保険と雇用保険の違い

次に、労働保険に含まれる、労災保険と雇用保険がどう違うかを解説します。

広い意味では、労災保険と雇用保険はいずれも労働者の保護を目的とし、労働者がリスクを負う際に保険としての役割を果たす点で共通します。ただ、その内容や意味合いが異なり、保険の機能する場面も違う、別個の制度となっています。

保険の役割・目的の違い

労働保険に含まれる労災保険、雇用保険は、まず、役割が異なります。

労災保険は、業務上の怪我や病気(労災事故)による損害を補償する役割があります。国が保険制度として管掌することで、労働者本人の怪我や病気の治療費だけではなく、その後の社会復帰や遺族への支援など、広範囲かつ長期的に、労働者の生活を守るのが目的です。

雇用保険は、失業して稼ぎ口がなくなったときや、育児や介護で休業したときに労働者の生活に支障が出ないよう、必要な給付を行う役割です。転職活動や育児・介護休業中の無収入を補償するのが、雇用保険の目的とされています。

カバーするリスクの違い

労災保険、雇用保険はそれぞれがカバーするリスクが異なります。

本来、会社は労災事故を起こさないよう労働者の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があり、これに違反するとき、会社は労働者に損害を賠償する責任があります。しかし、会社の業績が悪化していたり、資金難であったりして賠償金を支払えないと、労働者への責任が果たされなくなってしまいます。労災保険は、このような会社の無資力の危険を補う保険です。

また、失業や育児、介護などにより働けなくリスクは、個人によって経緯や背景が異なります。個人の失業や育児や介護による休業中の賃金低下は、必ずしも会社が補償する義務はないものの、雇用保険は会社の補償しない範囲のリスクまでカバーしてくれます。

「安全配慮義務」の解説

加入義務の違い

労働保険に含まれる労災保険と雇用保険には加入義務の違いがあります。

労災保険は、労災保険が適用される会社で働くすべての労働者が対象です。働く時間数や、雇用形態に限らず、全ての従業員は労災事故に遭う危険があり、ケガを負ったときは公平に補償される必要があるからです。役員や、労働者でない個人事業主も、特別加入の手続きにより受給者となることが認められています。

これに対して雇用保険は、労働者の労働条件によっては加入できない場合があります。以下の労働者は、雇用保険の適用除外となります(雇用保険法6条)。

- 1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者

- 雇用の見込みが30日以内の労働者

- 短期または短時間で季節的に雇用されている労働者

- 学生または生徒で厚生労働省令で定められている者

適用対象外となる理由が定められているのは、失職による不利益は、労働者の事情によって異なるためです。

「アルバイトが雇用保険に加入できる条件」の解説

保険料の負担割合の違い

労働保険のうち、労災保険と雇用保険では、労働者個人が負担する保険料の割合も異なります。

労災保険では、会社負担、つまり労働者が負担する保険料の割合はゼロです。つまり、労働者に保険料の負担は発生しません。一方の雇用保険は、労働者にも保険料の負担があります。保険料の負担は一律で決まっているわけではなく、毎月支払われる給料に応じて異なります。

「給料未払いの相談先」の解説

労働保険をめぐるトラブルへの対処法

次に、労働保険で発生しがちなトラブルへの対処法を解説します。

労働保険は労働者保護のための制度なので、手続きはスムーズに行われるべきですが、労使対立が生じた場合には、未加入、手続きの遅延といったトラブルが起こり、保険の利用にも影響してしまいます。最悪は、労働保険の利用が困難になってしまうケースもあるので注意してください。

労災保険に関するトラブルと対処法

労災保険をめぐるトラブルには、次の例があります。

- 労災保険の未加入

本来、労災保険は全事業場に適用されます(非適用事業所は「国の直営事業及び官公署の事業」など限定的)。しかし、保険料負担を減らすために労災保険に加入していない企業があり、違法なのは明らかです。 - 労災申請に非協力的

会社が労災申請に非協力的だと、労災認定がされず保険給付を得られないおそれがあります。労災とは認めず事業主証明欄の記入をしない、労災の届出を怠る「労災隠し」などの例があります。

会社が労災申請に非協力的な態度をとったときは、労働者自身でも申請できます。事業主証明を拒否されても、その旨の上申書を添付して申請します。労災の各給付には2年ないし5年の時効があるため、会社が協力的でなく手続きが遅れそうなときは速やかな対応を要します。

事業主との話し合いでは解決しないとき、労災保険をめぐるトラブルは労働基準監督署に相談して解決を図るのが適切です。労災保険の給付のみではカバーされない精神的損害に対する慰謝料など、安全配慮義務違反の責任を追及するため、労働問題に精通する弁護士にも相談しておきましょう。

「事業主証明を拒否されたときの対応」「労災の慰謝料の相場」の解説

雇用保険に関するトラブルと対処法

雇用保険をめぐるトラブルには、次の例があります。

- 雇用保険の未加入

雇用保険の加入要件を満たすなら、正社員のみならずアルバイトやパートも加入させる義務があります(週所定労働時間20時間以上が原則)。失業保険の受給には直近2年間で12ヶ月以上の加入期間を要するのが基本で、加入が遅れると失業保険をもらえないおそれがあります。 - 離職票を発行してもらえない

会社が離職票の発行を拒否する、手続きが遅いといったケースがあります。事業主は離職から10日以内にハローワークに対して離職票の手続きを行う義務があり、通常は10日〜2週間ほどで離職票を交付してもらうことができます。 - 離職理由に争いが生じる

自己都合退職か会社都合退職かで、失業保険の扱いは大きく異なります。会社都合なら7日間の待機期間の後すぐに受給できますが、自己都合だとその後2ヶ月の給付制限期間を経ないと支給されません。支給日数、最大支給額についても会社都合の方が有利です。

雇用保険のトラブルを解決するには、まず「自己都合退職」「会社都合退職」のそれぞれの定義と違いをしっかりと理解し、自身の退職がどの要件に当てはまるかを検討する必要があります。その上で、不当な扱いを受けてしまった場合、雇用保険のトラブルはハローワークに相談することで解決を図りましょう。対応に不安があるときは、弁護士の助言を受けることも有効です。

「自己都合と会社都合の違い」「離職票が届かない場合の対処法」「雇用保険に未加入だったときの対応」の解説

労働保険についてのよくある質問

最後に、労働保険についてのよくある質問に回答しておきます。

労災保険と雇用保険はセットで加入すべき?

前提として、労災保険と雇用保険は、加入するかどうかを労働者個人が任意に選ぶことができない強制加入の保険です。そのため、条件を満たす限り、必ず加入する必要があります。本解説の通り、労災保険と雇用保険とは、それぞれ別のリスクをカバーしているため、セットで加入することで労働者は安心して働くことができます。

労災保険と雇用保険を別々にどちらかだけ加入できる?

労災保険と雇用保険は、加入要件を満たした場合は、必ず加入します。雇用保険については、週の所定労働時間が20時間未満だと適用除外となるため、労働条件などを調整することによって加入しないことが可能ではあります。

一方で、労災保険は、雇用契約期間や労働時間といった条件によらず、雇用されていれば加入対象となるため「労災保険に加入しない」ということはできないのが原則です。つまり、別々に加入することを選択したい場合には、「労災保険のみ加入」というのは可能ですが「雇用保険のみ加入」ということはできません。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

今回は、労働保険の基本的な知識と、労働保険に含まれる2つの保険である、労災保険と雇用保険の違いについて解説しました。

労働保険は、働く人にとって欠かせない保険制度です。労働保険には労災保険、雇用保険という2つの異なる制度が含まれ、労災保険は業務中や通勤中の災害から労働者を保護し、雇用保険は失業時の経済的な支援を提供してくれます。各保険は、カバーするリスクや給付内容、条件は異なるものの、いずれも労働者の生活を支える重要な役割を果たします。

労働保険を活用し、損せず受給するには、制度の仕組みへの理解が必須です。必要な事態に備えて労働保険の知識を深めるのは重要ですが、万が一のときに折角の補償をもらい損ねないためにも、不安があればぜひ弁護士に相談ください。

- 労働保険には、労災保険、雇用保険があり、いずれも労働者保護を目的とする

- 労災事故が起きたとき、失職したとき、不利益の緩和のために労働保険を利用する

- 労働保険の仕組みは、会社(及び一部労働者負担)の保険料でまかなわれる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】