健康状態は自分ではわかっていても、社長や上司から誤解をされるおそれもあります。精神の不調、つまり、メンタルヘルスは特に、外からでは全く分かりません。

自分は健康だと思っても、他人からは病気といわれるケースがあります。業務ミスが多いとか、遅刻や欠勤が続くと、病気を疑われる例も少なくありません。会社から休職命令を強制されたり、休職を勧められたりしても、休職を拒否することはできるのでしょうか。

相談者

相談者頑張れば働けるから、休職はしたくない

相談者

相談者休職したら悪いレッテルが貼られるかも

精神疾患にかかると、残念ながら、不当な扱いを受ける例も多いです。不当な休職命令によって休職を強制されたり、強く休職を勧められて拒否することができない事態に追い込まれたとき、このような会社の処分は違法となる可能性があります。

今回は、会社の都合によって休職を余儀なくされそうなときの対応と、休職の拒否について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 休職を強制したり、強く勧めたりするのは、違法となる可能性がある

- 違法、不当な休職命令ならば、休職は拒否することができる

- 休職命令を拒否するときは、病状を疑われないよう意思表示は明確にする

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

休職を拒否すべきケース・拒否すべきでないケース

自分は健康だと思っても、周りからは、そうは見えないことがあります。会社から休職命令を受けても、拒否して働き続けたい方も多いでしょう。

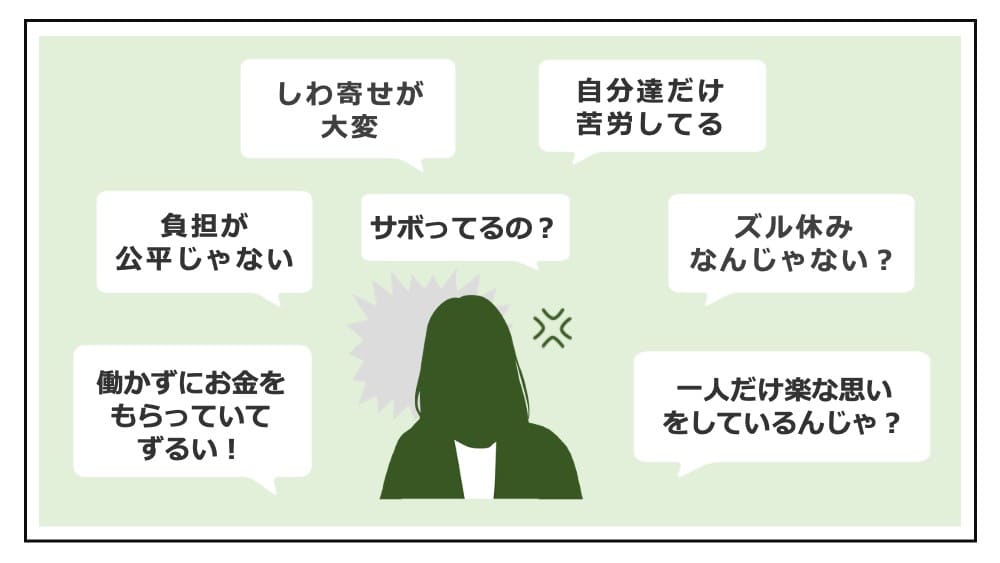

休職を拒否したいと考える方が多いのは、社会的に、休職には次のようなマイナスのイメージがつきまとうからです。

- 休職をするとキャリアに傷がつき転職に不利

- 社内で問題社員扱いされる

- 休んでいる間の給料が払われず生活に困る

- 休職命令に応じると解雇されやすくなる

- 評価が下がり、昇進・昇格しづらくなる

まずは、休職を拒否すべきケースと、休職命令に応じるべきケースの違いを解説します。

拒否すべきケース

休職命令が、辞めさせたい社員に対して、不当に悪用されることがあります。休職の制度が、社内で正しく運用されていないなら、命令を拒否すべきケースに該当します。

メンタルヘルスの社員を、問題扱いする会社は、不当な休職の強制の典型例です。「やる気がない」「扱いづらい」「協調性がない」などといって毛嫌いする会社だと、休職してしまうとなおのこと悪いイメージが付いてしまうので、休職を拒否すべきケースが多いです。

「うつ病で休職して退職するのはずるい?」の解説

拒否すべきでないケース

休職命令が、正しく活用できるなら、労働者にとって有利なものです。休職命令には「解雇を猶予する」という意味があるためです。うつ病、適応障害などで働けないなら本来解雇ですが、長年の功績を評価し、一定期間休み、回復するのを会社が待ってくれるという意味があるのです。

このような適法な休職の命令は、拒否すべきではありません。「働きたい」「活躍したい」という気持ちは理解できますが、あなたにとっては「強制」だと思える休職の勧めも、客観的に見て必要なものならば、甘んじて受け入れた方がよいです。

「うつ病休職中の給料と手当」の解説

休職の強制が違法かどうかの判断基準

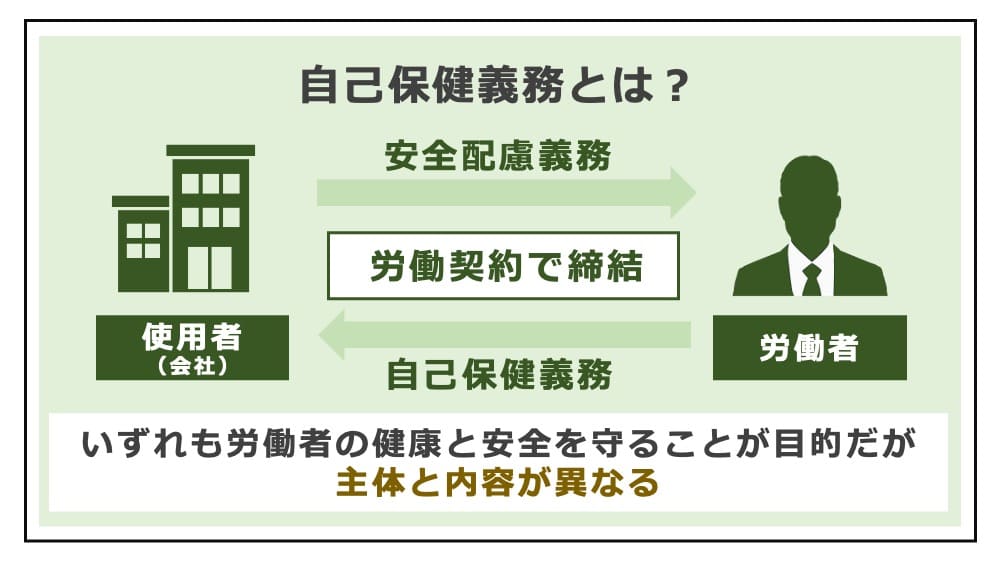

会社は、労働者を健康で安全な職場で働いてもらう義務(安全配慮義務)を負います。うつ病や適応障害になっては健康に働けないので、休職を命じるべきはこの義務の一環といえます。そのため、休職命令は、業務命令の一環であり、適切な命令なら拒絶することはできません。

会社側としても、体調不良のまま働かせ続け、病状が悪化したり、万が一にも過労死など最悪の事態を招いてしまえば、重い責任を負います。そのため、「休職命令が適切」と考えれば、強く命令し、強制してくるでしょう。しかし、休職命令に必要性がないときには、休職を強く勧めたり、事実上強制したりするのは、違法な扱いとなることがあります。

会社が、安全に配慮しなければならない裏返しで、労働者も、自分の健康を保たねばなりません。

これを「自己保健義務」といいます。

労働者もまた、自分の身体を健康に保ち、良質な労務を提供しなければなりません。休職命令に応じるのは、その一環という意味もあります。労使双方の義務がきちんと果たされているかは、業務に支障が生じるかどうかが判断基準です。

休職を拒否する方法

次に、休職を拒否するときの具体的な方法について解説します。

休職命令が不適切にされたことによって休職を強要されたり、無用な休職を会社から勧められたりしたとき、違法なケースならば、休職は拒否すべきです。

休職命令の根拠を確認する

休職を命じられたら、その根拠について確認してください。通常、休職命令の根拠は、就業規則、もしくは雇用契約書に記載されています。

休職命令を拒否すべきかを判断するために、次の点を確認してください。

- 休職を命じられる理由

- 欠勤が何日あったら休職を命令できるか

- 勤務年数に応じて、休職できる期間

- 休職期間中の給料(有給・無給)

- 再び同じ理由で休職を命じられたときの扱い

就業規則は、10人以上の社員のいる事業場では、労働基準監督署への届出が義務となっています(労働基準法89条)。この場合には、就業規則を見られないことが違法となるため、閲覧させるよう、会社に強く求めてください。

なお、労働法上は、休職制度は必須ではなく、休職のない会社だと、働けなくなると解雇されてしまう危険があります。この場合には、不当解雇について争う必要があります。

「うつ病を理由とする解雇」の解説

休職の必要性を確認する

次に、休職命令が、本当に必要かどうかをしっかり検討してください。必要性がないなら、休職は拒否すべきケースの可能性があります。

休職を拒否したいと考えるとき、「病状が業務に影響するか」を基準に判断するようにしましょう。責任感の強い方のなかには、「他の社員に負担を負わせる」「仕事で迷惑をかける」といった理由だったり、「うつ病は再就職に不利ではないか」と不安になったりして、休職命令を拒否しようとする人もいますが、良い考え方ではありません。

休職を拒否する意思を明確にする

以上の検討をもとに、違法・不当な休職命令であれば、拒否するようにします。このとき、休職を拒否する意思は、明確に示すようにしてください。曖昧な対応だと、ますます病状が悪いのではと疑われてしまいます。

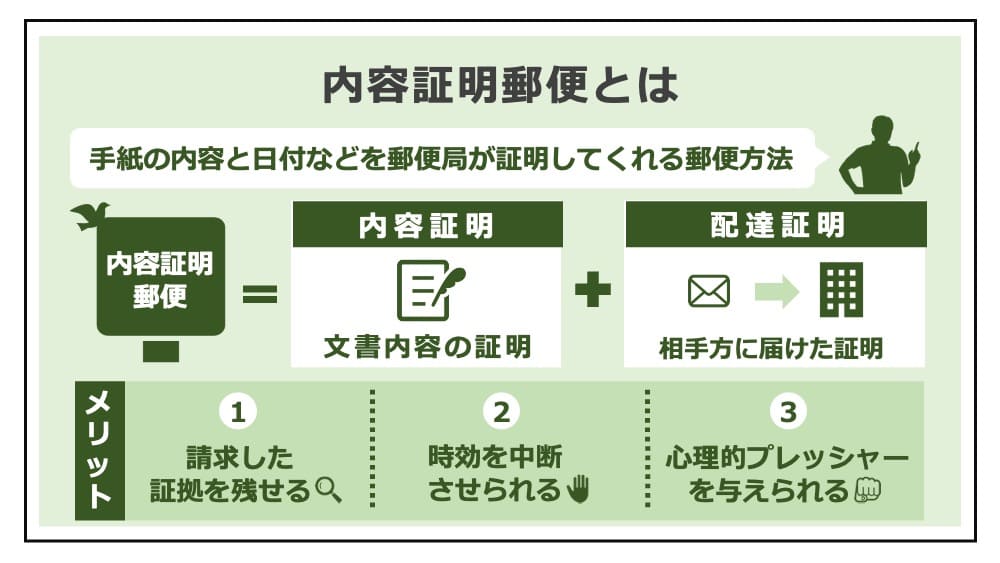

具体的には、書面にし、内容証明で、証拠に残るようにして会社に送る方法が適切です。内容証明は、送付日、送付内容を、郵便局が保存してくれるため、証拠として活用できます。

「休職を繰り返すとクビになる?」の解説

労災だと主張する

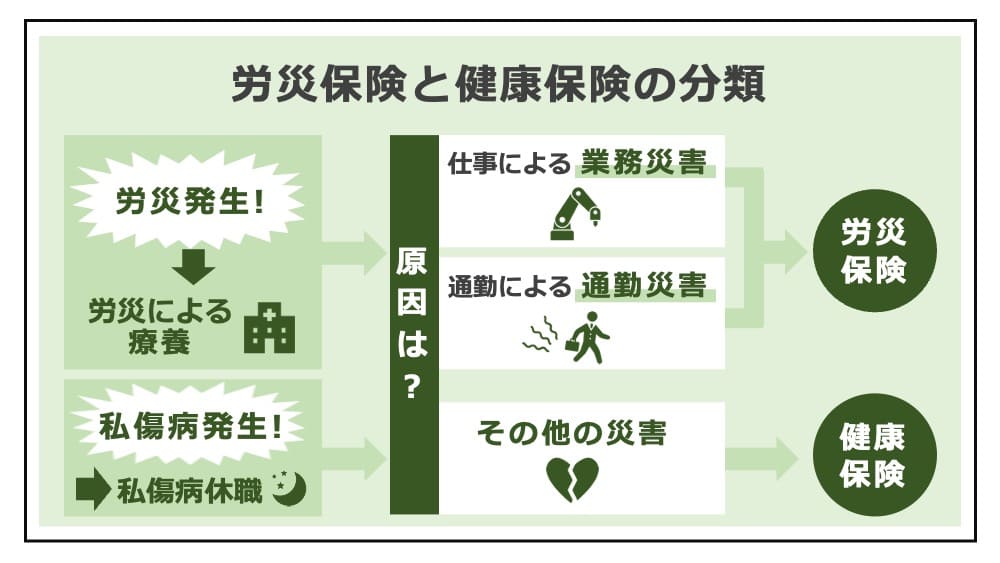

「働けないが、休職は拒否したい」というケースは、労災だと主張できないか検討してください。体調が悪く、仕事のパフォーマンスが大きく低下するなら、無理して働いてはいけません。このときでも、「そもそも休まなければならない原因が会社の業務にある」と主張できるならば、労災として扱うのが適切であり、休職は不当だということができます。

休職は、あくまで「私傷病」、つまりプライベートの病気に対する配慮。そうでなく、長時間労働やハラスメントなど、業務を原因とする病気なら、労災です。労災認定が下りれば、各種の労災保険給付を受けられるほか、療養期間中の解雇が禁止され、手厚い保護を受けることができます。

「労災の条件と手続き」「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

休職を拒否する時の注意点

最後に、休職を強制されたとき、休職命令を拒否するなら注意したいポイントを解説します。

休職イコール解雇ではない

自分は健康なのに休職を強制されると、「解雇、リストラが近いのでは」と考える方もいます。

しかし、休職はむしろ、解雇の猶予。まずはしっかり休んで病気を治療して、休職期間が明けた後で元気に働くための制度です。休職によって解雇が近づいてしまうなら「不当解雇」の可能性が高いといえます。そのため、休職を1つの理由として解雇されそうなケースでは、「解雇になったら争えばよい」のであれば、「休職を拒否すべきだ」という結論には必ずしもなりません。

「病気を理由とする解雇」の解説

診断書の提出命令は拒否すべきでない

休職の前後で、会社が診断書の提出を命じてくることがあります。つまり、診断書の提出命令のシーンです。本解説をもとに「休職を拒否する」というときも、診断書の提出命令は拒否すべきではありません。

会社は、労働者の健康状態を把握する義務があり、その一環として診断書の提出を求めています。休職の強制だと考えても、命令にしたがって医師に受診するのが正しい対応です。このとき、医学的判断は、医師の専門知見にしたがうのが適切であり、あなたがまったくの健康なら、診断書が出されることはありません。

なお、休職命令と同じく、診断書提出命令・医師への受診命令も、就業規則に根拠がなかったり、規定があっても命令の要件を満たしていなかったりするときは、命令が違法であり、したがう必要はありません。

「復職させてもらえないときの対策」「会社に診断書を出せと言われたら?」の解説

まとめ

今回は、休職を拒否することができるかどうかについて、解説しました。

「自分は健康だ」と思っている労働者は、「休職する必要はない」と考えるに違いありません。それでもなお、会社が休職を強要してきたり、強く勧めてきたりするとき、その休職の命令は、あなたを問題社員扱いして退職させようとするプロセスの第一歩であることもあります。このような場合、不当な休職命令は、拒否すべき場面もあります。

本来、休職は、会社が労働者に負うべき安全配慮義務の一環であって、これまで貢献してきた社員への解雇を猶予するという恩恵を意味します。労働者にとって、基本的には有利なものではあるものの、不必要な場面で無理やり休職させられそうになるのは、不当な扱いだといえます。

不当な休職命令によって退職に追い込まれそうなとき、断固として拒否して争うために、ぜひ弁護士にご相談ください。

- 休職を強制したり、強く勧めたりするのは、違法となる可能性がある

- 違法、不当な休職命令ならば、休職は拒否することができる

- 休職命令を拒否するときは、病状を疑われないよう意思表示は明確にする

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】

★ メンタルヘルスの問題まとめ

【メンタルヘルスの問題】

【うつ病休職について】