出張中に、事故や災害に遭遇してケガをしてしまったとき、それが労災保険の適用対象となるかどうか、不安に思うことでしょう。出張で遠距離の異動を要するとき、オフィス内で仕事をするよりも危険が伴います。結論として、出張の移動中や出張先でのケガも、労災で保護されます。

労災保険は、業務中の災害から労働者を守るための重要な制度ですが、出張によって社外で活動している場合にも、負傷や疾病が業務に関連するならば、労災に該当します。ただ、証拠を残しておかなければ、出張中に負ったケガほど、労災であることの証明が難しく、会社が非協力的だと、労災認定を得られなくなってしまうリスクがあります。

今回は、出張中に負ったケガが労災であると認められるケースと、万が一労災が適用されない場合の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 出張は、原則として業務遂行性があり、その最中のケガは労災になる

- 出張の用務中はもちろん、宿泊や食事、移動中なども、業務に関するかぎり労災

- 出張の前後や出張中に、私的行為によってケガしたケースなどは労災ではない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

出張中のケガは労災になる

労災とは、労働者が業務に従事する過程において負ったケガや傷害、死亡のことです。

仕事中や通勤中に発生したケガや病気、死亡については、労災保険によって補償を受けることができます。労災による保護によって、労働者が安心して業務に取り組める環境を確保するとともに、万が一事故が発生した場合に迅速な補償を提供することができるようになっています。

労災の条件は、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つであり、つまりは、使用者の指揮命令下で就業する間に、業務に起因したケガや病気が生じたときに、労災の認定を受けることができます。そして、この基準は、出張中における労災でも、同じことがあてはまります。

たまにある出張が「息抜き」となっている労働者もいるでしょうが、出張は「旅行」とは違って行き先や交通手段を選ぶことができません。そのため、会社が支配する環境下で危険に晒される可能性のある点で、その危険が現実化したなら労災であると評価することができます。

「労災の条件と手続き」の解説

出張中のケガが労災となる条件

次に、出張中のケガが、労災であると認定されるための条件について解説します。

「業務遂行性」「業務起因性」という2つの条件は、労災認定の基本的な判断基準となっており、出張中のケガや事故についてもこの基準が当てはまります。

出張のケガに業務遂行性があるか

業務遂行性とは、労働者が業務を遂行している最中に発生した事故やケガかどうかを判断する基準です。会社の指示のもとに業務に従事しれば労災と認められるところ、出張は会社に指示されるのが通常なので、原則として業務遂行性を満たします。出張で出発し、移動し、出張先で仕事をして帰ってくるまでの間、全て会社の支配下に置かれており、業務の一環と考えられるからです。

会社は、オフィス内の安全のみを管理しているわけではありません。たとえ社外に出たとしても、業務命令に従った労働者の活動中の安全・健康を守ることは、会社の義務(安全配慮義務)に当然含まれる内容です。出張中において、業務遂行性が認められる例は、次の通りです。

- 移動中の事故

出張先へ向かう際の交通事故や、現地での移動中に発生した事故など - 会議や商談中の事故

出張先での会議中に転倒した場合や、商談中にケガをした場合など - 宿泊中の事故

出張中にホテルで発生した火災、宿泊施設内での地震など

一方で、出張中であっても、私的な活動をしている場合は業務遂行性が認められません。例えば、出張の合間に観光をした場合や、自由時間中、個人的な用事をこなしていた時間に発生した事故などは、業務と無関係であり、業務遂行性は否定されるため労災にはなりません。

「労災について弁護士に相談すべき理由」の解説

出張のケガに業務起因性があるか

業務起因性とは、事故やケガが業務によって発生したものかどうかを示す基準です。業務に伴うリスクが現実化したと評価できる場合に、業務起因性が認められます。

出張中のケガについては、前章の通り、業務遂行性が認められるのが原則のため、業務起因性も認められる可能性が高いです。出張中の移動によってケガをした場合のほか、出張による過度な疲労や精神的ストレスを原因として精神疾患を発症したり、過労で体調を崩したりした場合も、業務起因性が認められ、労災であると認定される可能性があります。

なお、労災保険の適用を受けるには、業務遂行性と業務起因性の両方が認められる必要があります。出張中の移動や出張先での業務、宿泊といった行動中のケガには業務遂行性が認められ、かつ、その事故が業務に関連するリスクによって発生したなら、業務起因性も認められます。

「違法な出張の断り方」の解説

出張の移動中のケガは通勤災害ではない

労災は「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。移動中のケガというと「通勤災害」を思い浮かべますが、あくまで通勤による移動に限られるものであり、出張中の移動にはあてはまりません。出張の移動中の事故やケガは、「移動中」であっても「通勤災害」ではなく「業務災害」です。

通勤災害よりも業務災害の方が、労働基準法19条により、療養のための休業中とその後30日間に解雇が制限されるなどの手厚い保護があり、労働者にとって有利な扱いを受けることができます。

「通勤災害の要件」「通勤災害が認定されるまでの手続き」の解説

出張中の活動が労災になるケース

次に、出張中のケガなどが、労災であると認定されるかどうか、具体例で解説します。

出張における負傷は、労災になる可能性があると解説しました。出張は、通常の勤務環境から離れた状態ではあるものの、業務に関連した活動が多いため、その間のケガや病気の多くは、労災保険の適用範囲に含まれると考えることができます。

移動中の事故

出張中の移動は業務の一環とみなされ、業務遂行性が認められます。自宅や会社から出張先への移動はもちろん、出張中に現地で移動する際に発生した事故も、業務災害と判断され、労災保険の適用を受けることができます。例えば、次のケースは、労災の可能性があります。

- 新幹線や飛行機で出張先に向かう際の事故

- 駅のホームや階段での転倒

- 出張先の現地における交通事故

宿泊先での事故

出張中に宿泊するホテルなどで起きた事故も、業務と関連がある場合は労災保険の対象です。遠方への出張であり、前乗りしなければ業務のスケジュールに間に合わないなど、宿泊が業務上必要なものであれば、業務と関連のある宿泊と考えることができます。

例えば、次のケースは、労災の可能性があります。

- 宿泊先で浴室で滑ってケガをした場合

- 施設内での事故に巻き込まれた場合

- 宿泊中の地震によるケガ

出張先での業務中の事故

出張先での業務中に発生した事故については、業務に関連することが明らかであり、当然に労災に該当します。例えば、労災となるのは次のケースです。

- 出張先での会議や商談中に発生した事故

- 訪問先での転倒

- 業務に使用する機器によるケガ

出張による長時間労働

出張は、労働者にとって、大きな負担となります。長距離の移動が必要だと、どうしても拘束時間が長くなり、ストレスとなることも多いでしょう。しかも、出張の移動は「労働時間」に該当しないのが原則なので、残業代も満足にもらえないおそれがあります。

配慮なく、遠方への出張が連続すると、長時間労働によって健康を損ねてしまう危険があります。度重なる出張によるストレスでうつ病や適応障害になってしまったら、それもまた労災であると考えることができます。

「出張の残業代」の解説

出張中の活動が労災にならないケース

一方で、たとえ出張中だったとしても、労災保険の適用範囲外となる場合もあります。

出張は、会社の業務命令によって行われるのが原則ですが、出張前後や出張中に、業務と無関係な活動や私的な時間が存在するケースもあります。そして、この間は業務が中断されていると考えられるので、たとえケガや病気になったとしても労災にはなりません。

出張において、労災にならないのは、例えば以下のケースです。

私的な活動中の事故

出張中の自由時間に観光をしたり買い物をしたりと、私的な活動をすることは少なくありません。このような私的な活動中に発生した事故やケガは、業務とは無関係なものであり、業務遂行性がないため労災とはなりません。

例えば、労災に該当しないケースは、次の通りです。

- 出張先が実家の近くだったため立ち寄った

- 取引先との会食の後で一人でキャバクラに行った

- 観光地を訪れた際に転倒した

- 出張の空き時間に現地の友人に会っていた

明らかに業務と無関係な行動によるケガ

明らかに業務とは無関係な行動によるケガも、たとえ出張中といえど、労災にはなりません。出張中という点で業務遂行性が認められたとしても、業務に関連しない事故やケガについては、業務起因性の要件を満たさないと考えられるからです。

業務の範囲内の行為については労働者は保護されるべきですが、その範囲を逸脱した行為には補償がなくても仕方ありません。例えば、労災に該当しないケースは、次の通りです。

- 飲み会で過度に飲酒したことによる事故

- 業務をサボっている間に負ったケガ

出張中における労災の考え方は、判断が微妙なケースも多いため、自分一人で判断するのでなく、労働問題の経験を豊富に有する弁護士に相談するのがおすすめです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

出張中に災害に遭った場合にすべき対応

出張中に災害や事故が発生した場合、迅速に適切な対応を取ることが重要です。

出張中の災害直後の緊急対応について

第一に、出張中の事故や災害によってケガを負ってしまったら、その直後にすべき緊急対応は、次の手順で進めてください。

安全を確保する

身の安全を確保し、これ以上に被害が拡大しないよう努めましょう。交通事故や自然災害の場合、現場が危険なときは安全な場所に退避します。出張中だと、移動時や宿泊時など、どのような危険があるか、避難する方法などと共に確認しておくべきです。

会社に連絡する

出張先で事故や災害に巻き込まれた場合、安全が確保できたらすぐ会社に連絡します。事故の状況、負傷の程度を報告して会社の指示を仰ぎましょう。被害が甚大なときは、出張を取りやめて帰宅することも選択肢に入れて相談してください。会社に情報共有しながら対応することは、後に労災申請に強力してもらうために重要です。

医療機関を受診する

ケガを負った場合は速やかに医療機関で診察を受け、必要な治療を開始してください。その際、労災であることを医師に伝え、診断書を発行してもらうようにします。

事故の状況を記録する

事故や災害の状況をできるだけ詳細に記録しておくことが、労災申請に役立ちます。経緯をメモし、あわせて現場の状況を写真や動画に保存しておきます。また、目撃者がいる場合には証言を依頼し、連絡先を聞いておくことも大切です。

出張中のケガについて労災申請する

直後の対応を終え、被害を抑えることができたら、その後に、出張中のケガについての労災申請を行います。基本的には、会社が協力してくれるならば、事故の報告を会社にして、労災保険の申請についてもサポートを受けるようにしてください。

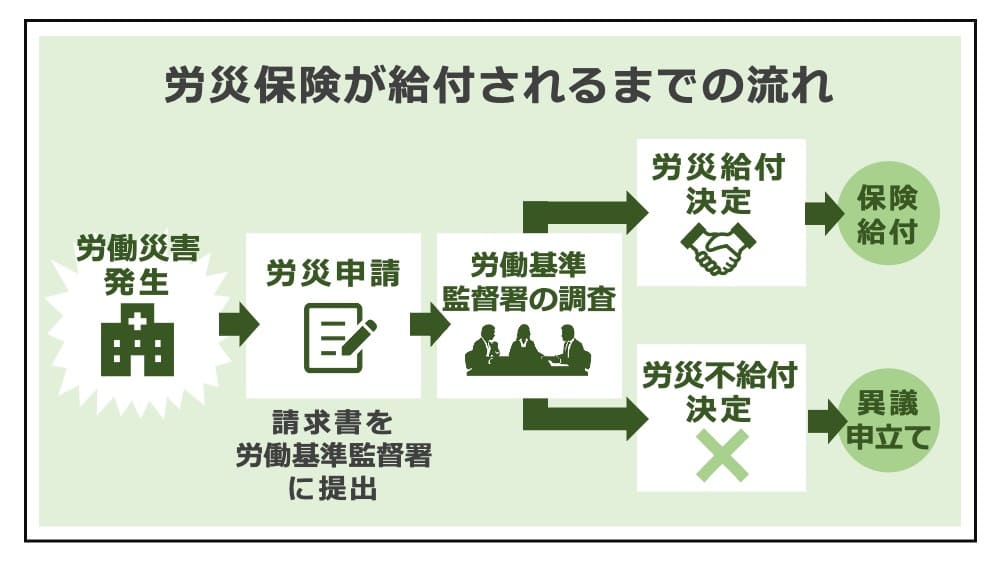

出張中の事故やケガが労災であると認定されれば、治療費について労災保険から給付を受けられるほか、休業補償や、後遺症が残った場合の障害補償などといった給付を受けることができます。出張中に発生したケガについて、労災であるとは認められなかった場合、労災認定に対する異議申立てをすることができます。

ただし、会社のサポートが十分ではなかったり、労災だと認めてくれず申請を拒否されてしまったりする場合は、労働者自身でも労災の申請を進めることができます。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

弁護士に相談する

労災認定について、会社が協力的でなかったり、認定についての不服があって異議申立てなどが難航したりする場合、労働問題に精通した弁護士に相談するのが有効です。弁護士は、労災保険の申請や異議申立てについて専門的にサポートしてくれると共に、会社に対する責任追及を代わりに行うことができます。

弁護士に相談するときは、労災に関する知識を豊富に有する弁護士を選ぶようにしてください。また、事故当初から記録を取り、証拠を収集しておくことは、弁護士への相談時にわかりやすく説明するのにも役立ちます。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

海外への出張は、労災になるか

海外への出張でも、その最中のケガや事故は、労災になる可能性があります。むしろ、海外出張だと、国内の出張よりも更に危険度が増すことが多いです。したがって、海外出張の危険が現実化したときに、労災の保護が受けられないのでは保護に欠ける結果となってしまいます。

ただし、「海外出張」と「海外派遣」とは区別されます。海外出張なら労災保険の適用の対象となりますが、海外派遣は労災とはなりません。これは、労災が「属地主義」といって、その国の法律が適用されるからです。

海外出張か、海外派遣かは、労働関係が国内、国外のいずれかにより決まります。つまり、国内の業務で海外出張すれば、労災が適用されるのに対し、海外の業務へ派遣されるなら、労災は適用されません。決して、海外に滞在していた期間の長短で決まるのではない点に注意が必要です。

まとめ

今回は、出張中に負ったケガと労災の関係について解説しました。

出張先であれ、出張中の移動であれ、事故や災害によってケガをするリスクがあります。このとき、業務に関連するものなら、たとえ出張中でも労災保険を利用し、救済を受けることができます。出張中の事故や災害によるケガが、労災保険の対象になるかどうかは、その事故や災害が、業務に関連しているかどうかが大きなポイントとなります。

出張は業務命令によるものです。なので、最中に生じた事故や災害は、労災保険が適用される可能性が高く、治療費や休業補償などの給付を受けられます。ただ、出張の間にはプライベートな時間も紛れ込んでおり、その事故が労災であることの証拠を集め、慎重に対処すべきです。

出張先での万が一のリスクに備え、労災保険の基本的な考え方を理解して、万が一労災認定に誤りのあるときは、ぜひ弁護士に相談してください。

- 出張は、原則として業務遂行性があり、その最中のケガは労災になる

- 出張の用務中はもちろん、宿泊や食事、移動中なども、業務に関するかぎり労災

- 出張の前後や出張中に、私的行為によってケガしたケースなどは労災ではない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】