通勤災害は、通勤中に起こった事故によるケガのこと。

仕事で負ってしまったケガや病気に含まれ、労災給付を受けることができます。

とはいえ、通勤災害にも、認められるための要件があります。

通勤災害かどうか判断するのに、「通勤中かどうか」がとても重要。

通勤する途上で災害にあわなければ、通勤災害にはならず、補償はありません。

そこで、通勤ルートから外れた後での事故が、通勤災害なのか、問題になります。

通勤の逸脱・中断のケースは、通勤災害と認められない危険もあります。

ただし、「通勤」はあくまで法律用語で、専門的に検討すべき。

「通勤ではないから」と、一般的な判断であきらめてはいけません。

今回は、通勤災害の要件と、認められない事例、対処法を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 通勤災害の要件を満たせば、通勤途上の事故について労災の保護を受けられる

- 通勤災害となるには、業務に関連する移動でなければならない

- 通勤中に、逸脱・中断があっても、通勤に戻れば通勤災害となる可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】

★ 通勤災害の労働問題まとめ

通勤災害が認められる要件

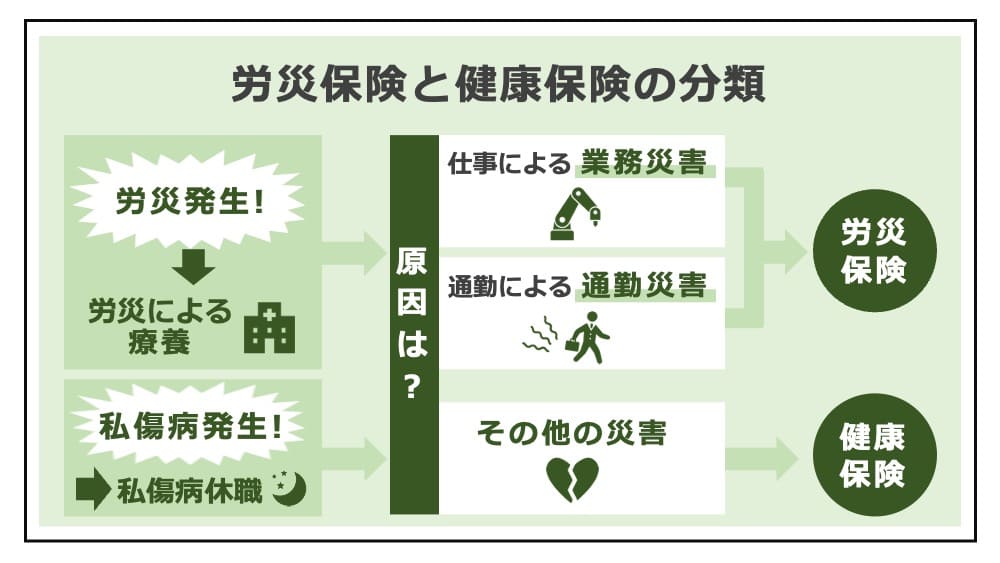

労災保険は、業務で起こった負傷や病気、死亡で、受給できる保険のこと。

そのうち、通勤災害は、通勤途上で起こるものです。

労災には、業務災害(業務中の事故)と、通勤災害(通勤途上の事故)の2つがあります。

通勤災害にあたると、療養給付により療養費が補償されます。

また、休業給付により、欠勤4日目以降、給料の80%の支給を受けられます。

その他、傷病が長引いたり、後遺症を負ったりすれば、追加の補償もあります。

通勤災害は、通勤中に生じたケガや死亡事故による補償のこと。

「通災」と略されたり、「通勤労災」と呼ばれることもあります。

通勤災害にあたる具体例には、例えば次のケースがあります。

- 出勤中に、マンションの共有スペースで転倒した

- 通勤途上、最寄り駅のホームから転落してケガをした

- 通勤中に、落下物に当たって負傷した

通勤災害と認めてもらうには、要件があります。

通勤災害の具体的な要件は、次の2つです。

通勤災害は、労働と直接の関係がある移動についてのみ、救済する制度。

労働と関係ない移動が、通勤の前後にあっても、その間の負傷は、通勤災害になりません。

なので、寄り道や私用などをすると、通勤災害にあたるかが争いになります。

通勤災害が認定されるまでの手続は、次に解説します。

通勤中の負傷であること

通勤災害の1つ目の要件が、業務関連性です。

その移動が「通勤」といえる必要があり、業務に関連する移動でないと通勤災害になりません。

通勤の途上でなければ、保護の必要がないからです。

通勤にあたる移動の典型は、オフィスと家の移動です。

就業場所から住居の移動の間に、仕事する目的以外の立ち寄りがあると、通勤にならないのが原則。

通勤にあたらなくなり、ケガをしても通勤災害の認定がおりません。

なお、通勤災害にあたるようでも、業務の性質を有すると、業務災害になることも。

いずれも労災として救済されますが、要件が異なります。

例えば、出張先の移動中のケガは、業務災害となります。

通勤に起因すること

通勤災害の2つ目の要件が、通勤起因性です。

通勤を原因とする負傷でないと、たとえ通勤途中でも、通勤災害になりません。

通勤災害と認めてもらうには、通常、通勤にともなう危険が現実化したものである必要あり。

通勤の危険ではなかったり、特殊な危険だったりするケースは、通勤災害ではありません。

通勤の危険だといえる例は、次のものがあります。

- 交通事故にあった

- 電車に巻き込まれた

- 階段から落ちた

逆に、通勤の危険ではないケースは、例えば次のもの。

- 泥酔して転倒した

- 自然災害による落下物にあたった

通勤途中の事故でないと労災が認められない

通勤中の負傷でなければ、通勤災害とは認められないと説明しました。

通勤かどうかは、労働者の意思で決まるわけではありません。

法的な判断であり、通勤だといえる移動には、次のルールがあります。

通勤と認められる移動とは

通勤災害であると認定されるには、次の類型の移動にあてはまる必要があります。

住居と就業場所との間の往復

通勤にあたる最も典型例は、住居と就業場所との間の往復です。

つまり、家からオフィス、オフィスから家の移動。

住居とは、労働者の生活の本拠であり、多くの場合、自宅を指します。

単身赴任や一人暮らしの場合、住民票上の住所より、生活の実態が優先されます。

「実際に寝起きしている場所から、職場への移動」と考えればわかりやすいでしょう。

就業場所から他の就業場所への移動

就業場所が複数あるとき、就業場所間の移動もまた、通勤となります。

例えば、午前、午後で別の会社に勤務している方のケースです。

自宅に帰らず、会社間を移動するのでも、通勤となり、労災の保護を受けられます。

赴任先の家と家族が住む家への移動

やむを得ない理由により単身赴任をする方もいます。

週末のみ、家族の下へ戻るケースで、その帰宅が通勤にならないと、保護が薄くなります。

やむを得ず単身赴任で家族から離れているのに、保護されないのは不当です。

したがって、やむを得ず単身赴任している方が、赴任先の家と、家族の住む家の間を移動するのもまた、通勤に含まれ、その途上でのケガは、通勤災害と認定されます。

会社に届け出たのと違う経路で通勤しているケースは、次に解説します。

合理的な経路及び方法でなければならない

通勤災害の対象となる通勤といえるには、その経路及び方法が合理的である必要があります。

合理的な経路は、必ずしも最短経路に限られません。

必要で、かつ、合理的な経路の移動中ならば、通勤災害と認定されます。

合理的な経路は、例えば、次のケースがあります。

- 最短経路

- 電車の遅延により、迂回した経路

- 事故による行き止まりで、遠回りしたルート

- 雨天により、雨に濡れない移動手段を活用した移動

しかし、理由も必要性もないのに、より合理的な経路があるにもかかわらずあえて他の道を通れば、その移動中の事故について通勤災害と認定されないケースもあります。

遠回りしたり、わざと危険な場所を通ったりする人を保護する必要は薄いからです。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次の解説をご覧ください。

逸脱・中断により通勤災害が認められない事例

通勤の途中で、業務とは無関係の移動が生じることがあります。

毎日、まっすぐ家に帰るばかりではない方もいるでしょう。

通勤途上では、さまざまな私用を済ませることもよくあります。

これら通勤途中の、無関係な行為のことを、逸脱・中断といいます。

- 逸脱

通勤の途中に、就業や通勤とは関係のない目的で、合理的な経路をそれること - 中断

通勤の経路上で、通勤とは関係のない行為をすること

つまり、通勤経路そのものをそれるのが逸脱、通勤経路は守るが、その途上で業務に関係な行為をするのが中断です。

逸脱、中断があると、それ以降は、通勤とはなりません。

なので、それ以降の移動の際に、事故に遭い、負傷しても、通勤災害にはなりません。

逸脱、中断の後は、労災の保護が受けられないので、どこまでが通勤かの重要な判断要素です。

そこで最後に、逸脱・中断にあたる事例と、あたらない例外を解説します。

逸脱・中断にあたる事例

まず、通勤経路をそれ、業務に関係ない場所に移動すれば、逸脱にあたります。

例えば、次の例です。

- 家に帰る途中、友人と待ち合わせし、飲みに行く

- レストランや居酒屋で飲食をする

- 退勤した後で、ショッピングに行く

これに対し、通勤経路をそれずに往復すれば、逸脱にはなりません。

中断にあたるかは、通勤経路上でした行為に要する時間によっても異なります。

例えば、通勤経路上で、短い休憩をしたり、自販機で飲み物を買ったりするのは中断になりません。

一方で、長時間の立ち話をしたり、食事をしたりするのは、通勤の中断と評価されます。

逸脱・中断にあたらない例外の事例

逸脱、中断に当たる行為の後、それ以降の移動は通勤にあたらないのが原則。

しかし、例外があります。

一見すると逸脱、中断であっても「日常生活上必要な行為」なら、その行為の終了後、合理的な経路に戻った後は、再び通勤とされて、通勤災害による保護が受けられます。

日常生活上必要な行為について、次のように定められています。

労働者災害補償保険法施行規則8条

法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

三 選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

労働者災害補償保険法施行規則(e-Gov法令検索)

日用品の買い物、選挙権の行使、通院や介護など、保護の必要性の高いものが挙げられます。

これらの行為は、通勤途中に済まされることも多いためです。

ただし、日常生活上必要な行為の最中は、通勤とはされません。

あくまで、その後に合理的な経路に戻った場合に、通勤が再開されるに過ぎません。

したがって、例えば「コンビニで買い物中に発生した事故」などは、通勤災害に当たりません。

労災認定に不服があるとき、異議申立ての方法も参考にしてください。

まとめ

今回は、どんなケースで通勤災害が認められるか、認められないか、解説しました。

通勤災害には、要件があります。

要件を満たすかは、労働基準監督署の判断であり、会社が決めるのではありません。

通勤災害に、会社が協力的でなくても、認定がおりる場合もあります。

ただし、労働基準監督署に通勤災害の認定をしてもらうには、証拠が重要です。

また、逸脱・中断のケースでは、通勤災害と認められない危険もあります。

通勤中の負傷で、会社が非協力的なら、安全を期すため弁護士の協力が大切。

ぜひ一度、弁護士に相談ください。

- 通勤災害の要件を満たせば、通勤途上の事故について労災の保護を受けられる

- 通勤災害となるには、業務に関連する移動でなければならない

- 通勤中に、逸脱・中断があっても、通勤に戻れば通勤災害となる可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】