休職後の復職が認められないとき、労働者がすべき対応を、労働問題に強い弁護士が解説します。

休職制度は、しばらく休んで病気やケガを治し、復帰して活躍するのが目的です。

しかし、ひとたび休職してしまえば、会社に復職させてもらえないケースもあります。

うつ病や適応障害など、精神疾患だと特に、会社から敵視され、復職を拒否され、退職せざるをえなくなってしまう方も少なくありません。

相談者

相談者元気に働けるのに、復職できないからやめろといわれた

相談者

相談者主治医は復職OKだが、産業医が認めず退職になりそう

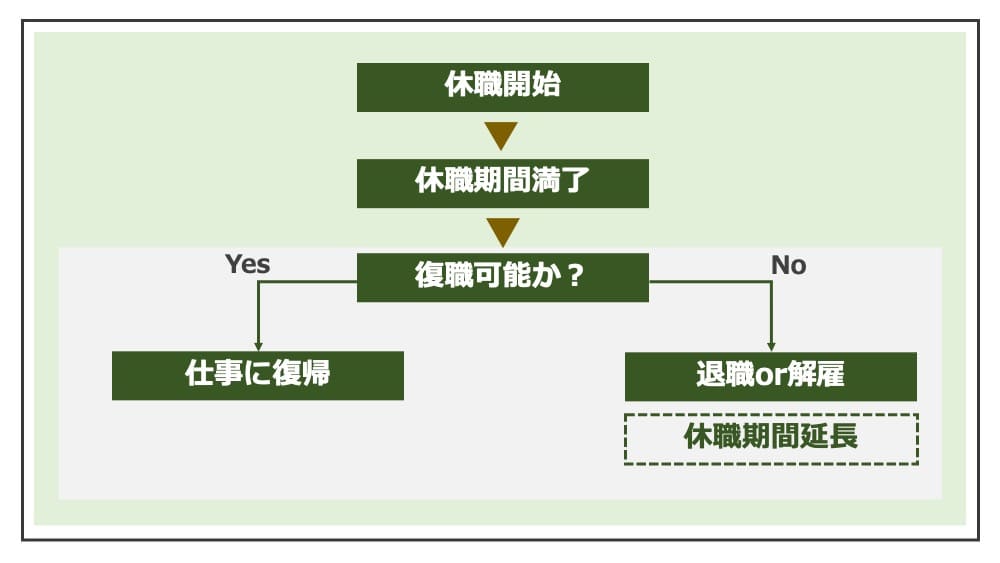

このとき、休職期間満了までに復職できないと、退職または解雇という扱いが通例。

休職制度を悪用して、やめてほしい労働者の復職を拒否し、追い出そうとするブラック企業もあります。

残念ながら、問題ある会社と結託し、復職を認めようとしない「ブラック産業医」の問題も生じます。

なお、休職制度の内容は会社によりますので、詳しくは就業規則を確認してください。

(なお、1事業場あたり10人の社員がいる会社は、就業規則を労基に届け出る義務があり、周知しなければならないため、就業規則を見られないならブラック企業に間違いありません。)

- 休職は、貢献した社員を一時の不調で解雇せず、再び活躍させるための制度

- 休職の理由となった病気・ケガが治ったのに復職できないのは違法

- 産業医や会社の判断で復職させてもらえず退職になったら、争える

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】

「休職したら復帰できない」は違法

休職とは、うつ病、適応障害、ケガ、その他の理由によって一定期間、会社の業務ができない状態となったとき、労働者にまとまった休みを与える制度。

長い勤続の社員への恩恵なめ、勤続年数に応じて、休職できる期間は就業規則に決められています。

そして、休職期間が終わったとき「治癒」していれば、会社に復帰できます。

会社に復帰することを「復職」といいます。

休職には、その理由に応じて、プライベートな病気を理由とする私傷病休職、刑事事件で起訴されたときの起訴休職などがありますが、いずれの休職も、しばらく休みを与え、再び活躍してもらうのが目的です。

大前提として、休職をしても、通常は復職できるのが原則。

休職期間が終わった時点で、休職させる理由が解消できていれば復帰できます。

(これに対して、休職させる理由が解消できていないと、会社の定める制度にしたがい、退職もしくは解雇となりますが、場合によっては休職期間を延長してもらえることもあります。)

休職を命じた理由がなくなったにもかかわらず復職させてもらえないとき、復職を認めようとしない会社の処分は、違法の疑いがあります。

(※「復職の拒否が、違法となるケースと、判断基準」参照)

うつ病など体調不良を理由とした休職なら、体調が回復し、仕事ができるようになれば復職できるのは当然です。

むしろ、会社は、休職制度を用意している以上は、休職をした社員にも、できるだけ円滑に復職できるようサポートしなければなりません。

決して、休職を、会社に戻ってきてほしくない労働者の厄介払いに使ってはならないのです。

病気を理由にハラスメントを受けたとき、対処法は次をご覧ください。

休職後、復職させてもらえないときの対応策

休職していた理由がなくなったのに、復職させてもらえないとき、対応策は次のとおりです。

休職しても復職できるのが原則ですが、戻ってきてほしくない人を追い出すための復職拒否が横行。

うつ病だとなかなか完治はしないのは会社も理解していますから、これからずっとはたらかせ続けるより、復職させずにてっとりばやく追い出そうとするケースもあります。

復職を認めてもらえなければ「復職できない」ことを意味し、就業規則のルールにしたがって退職または解雇となるおそれがあります。

休職期間の満了前に話し合う

会社が復職を拒否してきそうな場合、休職期間が満了するより前に会社に問いあわせ、復職に向けた調整をスタートさせてください。

このとき、期間が満了してはじめて会社に連絡するのではなく、期間満了前から密に連絡をとり、「復職可能」とアピールするのが大切なポイント。

復職が認めてもらえないまま休業期間の満了日になれば、休職のまま退職させられるリスクが高まるからです。

本来であれば、休職終了よりも前に労働者の健康状態を確認するのは、会社の義務ですが、しっかりと会社が配慮してくれないときには、労働者側ではたらきかけをしておかなければなりません。

復職が可能な理由を説明する

会社が復職させようとしないときでも、労働者側で復職が適切だと考えるとき、復職できる状態まで回復したことについて、きちんと説明するようにしましょう。

復職できる状態とは、つまり、休職が不要な状態のこと。

しっかりと療養し、症状が軽くなって、仕事がはじめられるなら、復職が可能な理由となります。

就業規則に定められた復職の要件を満たしているかどうかも確認しておいてください。

裁判例では、通常の業務を行える状態にあれば、復職が可能だと判断されています。

このとき、復職が可能な健康状態にあることを示すため、医師の診断書が重要な証拠となります。

主治医の協力を求める

どうしても会社が復職させてくれないとき、復職できる状態にあると説明するには、主治医の協力も欠かせません。

主治医は、あなたの症状を、休職当初から復職に至るまで、ずっと見てきたわけですから、医師として医学的な意見を述べるのに、最も適任だといえます。

主治医の協力によって、復職を拒否する会社に反論するため、次の注意を守ってください。

- 主治医に、体調、症状などを正直に伝える

- 主治医の指示には必ずしたがい、必要な通院を怠らない

- 主治医には、会社の業務内容を伝え、現状を反映しても「復職可能だ」との意見をもらう

- 法的な「治癒」の意味を伝え、法的判断と医学的判断が合うようにする

- 会社が、主治医との面談を求めるときは、許可する

- 産業医が復職を認めないために退職となりそうなとき、医学的に反論してもらう

主治医がまったく現状を把握していないと、トラブルが拡大します。

「労働者が復職可能だといったから、そのように診断書に書いただけだ」といった状態では、主治医の意見は軽視されてしまい、むしろ復職させないことの理由として使われるおそれがあります。

復職させてもらえなくても、退職勧奨には応じない

「復職を認めない」という不当な扱いの理由は、あなたを辞めさせたいからかもしれません。

そのため、復職を拒否されたときに、あわせて、退職勧奨を受けることがあります。

これを機に強くプレッシャーをかけ、退職を強要してくる会社も珍しくありません。

しかし、仕事に復帰できる体調に回復したならば、復職を認めない会社の判断のほうこそ違法の可能性あり。

そのため、退職勧奨には、決して応じてはなりません。

無理やり退職せざるをえなくされたとき、それはつまり解雇と同じ意味ですから、「不当解雇」だと主張し、労働審判や裁判で争うことができます。

解雇は「解雇権濫用法理」により制限され、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性がなければ不当解雇です。

たとえ退職する必要がなく、復職が可能だったとしても、退職勧奨に応じれば、合意退職。

合意退職してしまえば、もはやそれ以上、争うことは難しくなってしまいます。

産業医が復職を認めないときの対応

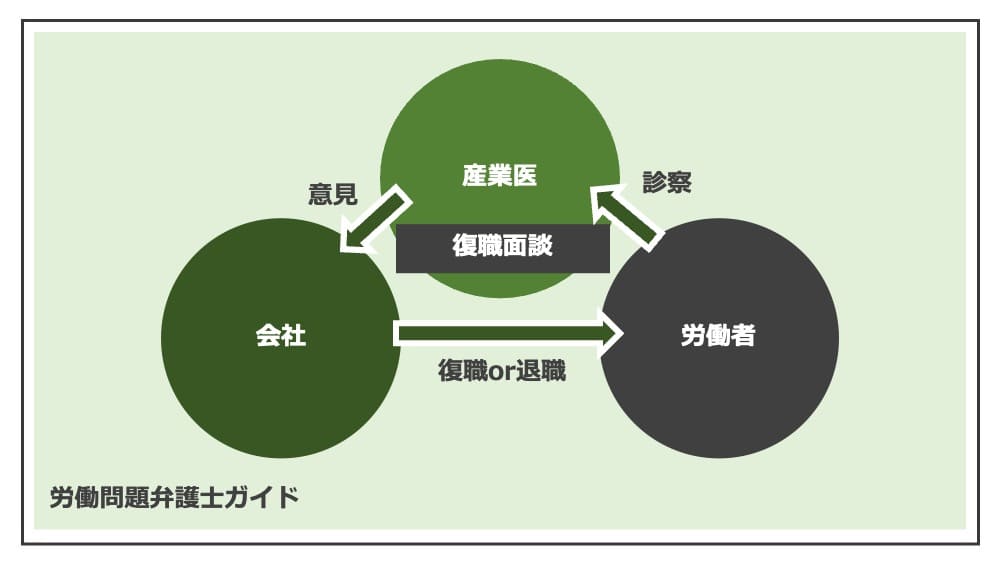

次に、産業医が復職を認めてくれず、仕事に復帰できないときの対応を解説します。

労働者が主治医の意見として「治癒している」、「復職可能だ」と主張するのに対し、復職させたくない会社が、産業医の意見として「治癒していない」、「復職は認めない」と主張することがあります。

産業医もまた、専門知識ある医師ですから、間違った意見は少ないでしょうが、少なくとも、労働者の現状を反映していないことがあります。

会社に偏った意見を産業医がすると、退職の支障となるリスクもあり、適切な対応を知らなければなりません。

1事業場あたり50人以上の労働者を雇う企業は、産業医の設置が義務となります。

なお、産業医の設置が義務でない企業でも、復職の判断にあたって、会社の指定医の診断を受けるよう指示されるケースがあります。

指定医の診断も、会社の影響を強く受ける可能性がある点で、産業医と共通した問題があります。

産業医の復職面談における適切な対応

産業医に、労働者側の考えを理解してもらい、復職可能との判断をもらうためにも、復職面談において、適切な対応をしなければなりません。

うつ病にかかったなかで復職面談を命じられると、不安も多く、怖い気持ちになるでしょうが、無視して産業医の診断を受けないといった誤った対応では、復職が遠のいてしまいます。

復職面談で聞かれることは、主治医の診察と同じく、症状についてがメインです。

あまり気負わず、緊張せずに臨んでください。

労働者としては、産業医にも現在の体調を、正確に伝えるようにしてください。

復職面談の結果、産業医だけで判断できないときは、産業医から主治医に連絡がいくこともあります。

産業医の面談の結果を会社にフィードバックし、会社が復職できるかどうかの判断をします。

産業医に復職不可とされてあきらめない

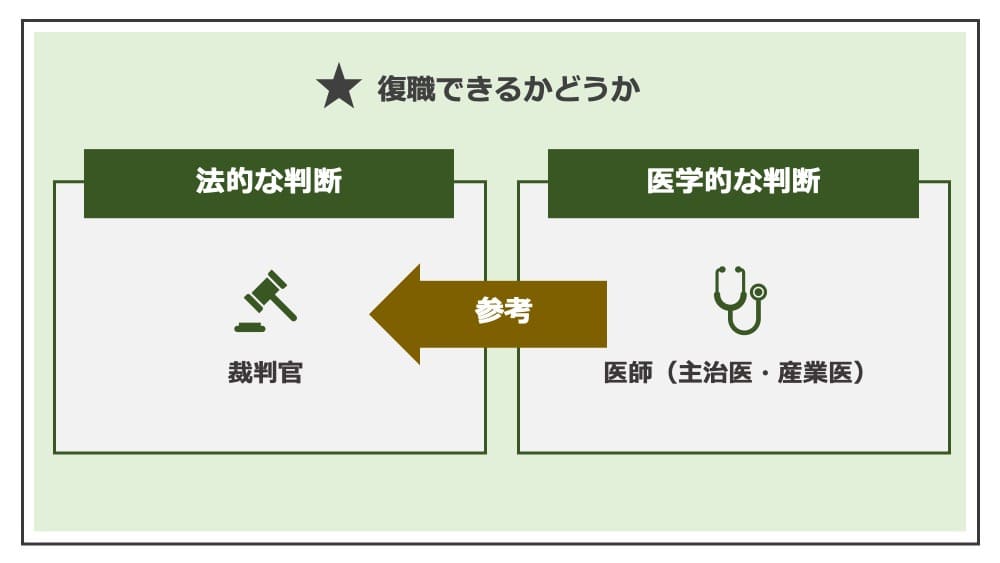

「休職から復職できるか」の判断は、「法的な判断」です。

そのため、労使で争いになれば、最終決定は裁判所がします。

しかし、この「法的は判断」をするにあたって、休職理由が病気やケガだったとき、どうしても医師による「医学的判断」が、大きな影響を持ちます。

うつ病や適応障害といった精神疾患は目に見えないため、治ったかどうかが一見してわからず、特に、医師の判断が優先される傾向にあります。

したがって、産業医が、医学的な見地から復職不可だといっても、あきらめないでください。

ブラック産業医には注意が必要

主治医が復職できると判断していても、産業医からは復職できないといわれてしまうとき、ブラック産業医でないかを疑っておきましょう。

会社が裏で産業医にはたらきかけ、復職を認めない意見を出すよう仕組んでいることもあります。

産業医のなかには、面談で圧迫してくる方もいますが、症状など事実だけを正確に伝えましょう。

このときも、産業医の意見を鵜呑みにすることなく、労働審判、裁判など法的な争いを検討しましょう。

復職の拒否が、違法となるケースと、判断基準

会社が復職を拒否してきて、なかなか復職させてもらえないとき、もう健康に回復している人ほど、「違法な対応なのではないか」と疑問に思うこともあるでしょう。

そこで次に、復職拒否という対応が違法かどうかの判断基準を2つ解説します。

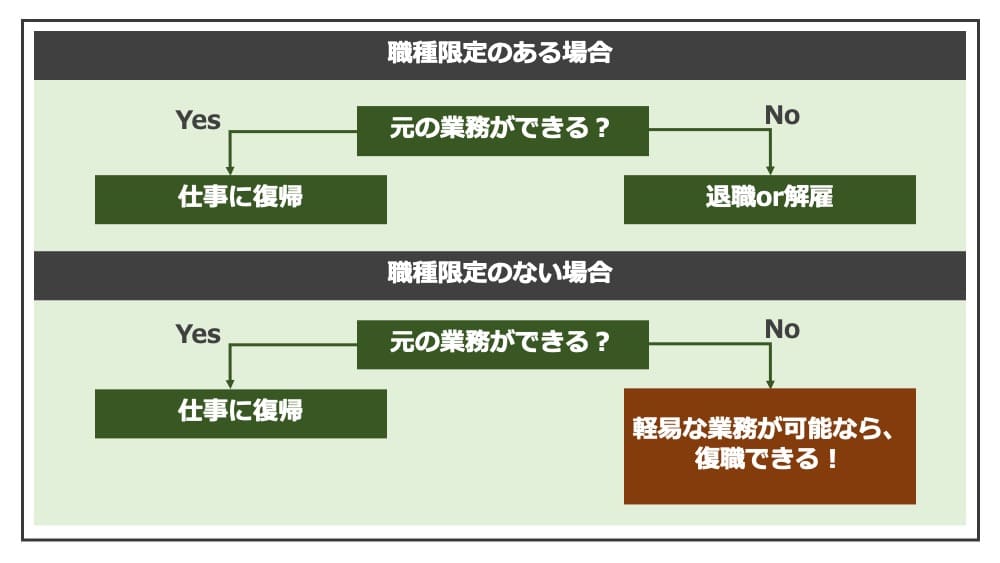

休職前の業務ができるのに復職できないのは違法

まず、休職前の業務ができる状態まで回復しているなら、もはや休職を続けておく理由はありません。

このとき、復職できないのは違法だといえます。

雇用契約の内容に担当する業務や職種が定められているときは、「その業務を遂行できるほどまで回復しているかどうか」を判断基準とするのが基本です。

休職前の業務ができなくても復職できる場合がある

完全に治らなければ復職が絶対できないかというと、必ずしもそうではありません。

労働契約で、担当する業務や職種の限定がないときには、「元の業務ができるほどには復職していないが、他の軽易な業務ならできる」というほどの回復状態でも、復職を認めるべきだからです。

このとき、より軽い業務が社内にあるならば、会社はその軽い業務を与えて復職できるよう配慮しなければならないと認めた裁判例(片山組事件:最高裁平成10年4月9日判決)もあります。

職種限定がなく、社内に現実的に配置が可能な部署で、労務提供できる他の業務があるのに、休職期間満了をもって復職を拒否し、退職とすることは、違法とされています(東海旅客鉄道(退職)事件:大阪地裁平成11年10月14日判決)。

ただし「どれほど回復しているか」、「社内にどんな業務があるか」などの事情を踏まえた微妙な判断を要します。

お悩みのケースで、復職拒否が違法なのではないか、判断にお困りの方は、弁護士への相談をおすすめします。

どうしても復職させてもらえないときの注意点

最後に、ここまでの知識を確認しても、どうしても復職できないときの注意点を解説します。

復職できない体調しか回復しないときは、休職の延長を求める

復職できない体調しか回復しないとき、無理するのはおすすめしません。

無理してさらに悪化してしまっては、ますます復職させてもらえなくなります。

このとき、まずは休職期間を延長してもらえないか、会社に交渉してください。

まだ活躍のチャンスがあれば、症状や今後の回復の見込みなどをしっかり説明することで、休職の延長に応じてくれる会社もあります。

辞めたくないからと、診断書にしたがわず、診断書より早く復帰できると伝える方もいますが、自分の身を第一に考えるべきです。

なお、休職からの復帰は、「通院の必要がまったくない」状態までの回復は不要です。

通常どおり業務ができるほどに回復すれば復職できるのであり、復職後も通院し続けるのはまったく構いません。

うつ病や適応障害など、メンタルヘルスの問題は、回復は徐々に、長い目で見なければなりません。

すぐに通院をやめることのできないケースもあります。

こんなとき「まだ病院にいかなければならないから」と復職をあきらめる必要はありません。

休職が会社の責任なら、労災申請する

休職してしまうと「会社に迷惑をかけた」と負い目を感じる方もいます。

復職させてもらえないまま、強い退職勧奨を受け、つい休職のまま退職してしまう方も珍しくはありません。

しかし、就業規則で定められた制度を利用するのに、まったく後ろめたいことはありません。

休職制度は、長年の貢献への配慮ですから、勤続年数に応じた休職期間分は、安心して休んでよいのです。

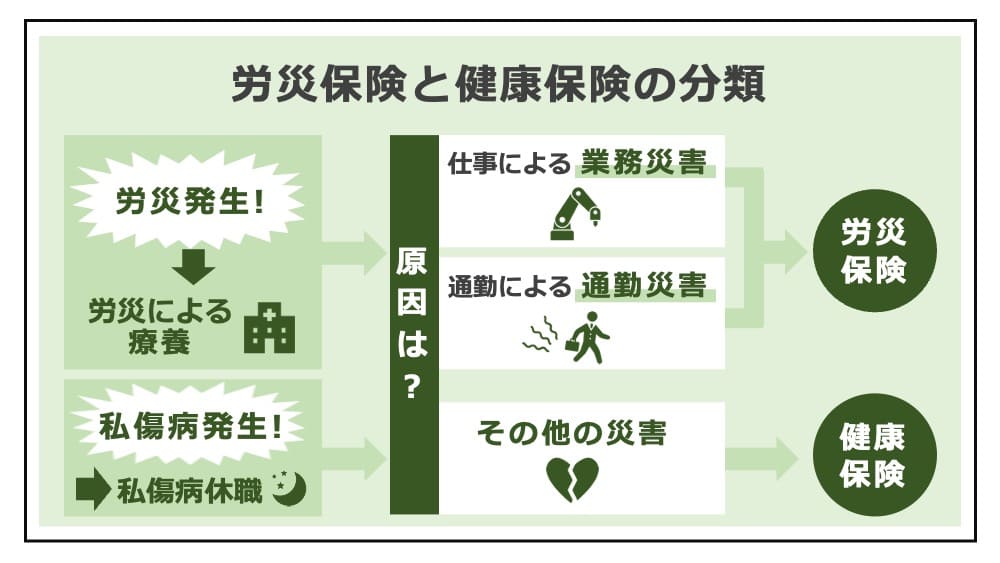

むしろ、長時間労働や残業、セクハラ・パワハラなどハラスメントによるうつ病が休職の理由のとき、それは業務による災害、つまり、労災です。

このとき、本来なら休職にすべきでなく、労災申請すべき。

今からでも遅くありませんから、復職させてもらえずに退職させられそうなときは、労災申請を検討しましょう。

労災認定が降りれば、療養期間中は解雇が禁止されていますから、安心して休めます。

うつ病による休職などで、会社が労災申請に非協力的なとき、次の解説もご参照ください。

まとめ

うつ病などにより休職せざるをえなくなったのをいいことに、復職をまったく認めず、退職せざるをえない状況に追い込んでくるブラック企業の法律相談が増えています。

復職を認めてもらえないまま満了日が迫り、退職勧奨されたり、解雇を通告されたりすれば、お悩みなのは当然です。

問題社員扱いしている労働者を、休職を悪用して追い出そうとするブラック企業すらあります。

まず、「休職しても、復職できる」という基本を理解しましょう。

休職は、健康状態の悪い方が、しばらく休んで再び活躍するための制度なので、復職できず退職、解雇となるのは、むしろ例外的な扱いです。

退職扱いや解雇が争われたケースで「復職させるべき」と判断した裁判例は多くあります。

休職後に、復職できなくてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

- 休職は、貢献した社員を一時の不調で解雇せず、再び活躍させるための制度

- 休職の理由となった病気・ケガが治ったのに復職できないのは違法

- 産業医や会社の判断で復職させてもらえず退職になったら、争える

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】