病気にかかると、体調が悪化し、仕事どころではないこともあります。不運にも病気にかかってしまうのは誰しもあることで、仕方ありません。しかし、休みがちになり業務に支障ある状態が続くと、病気を理由にハラスメントを受けることがあります。

社長

社長やる気がわかないなら会社に来なくてもいいよ

社長

社長体調が悪いと他の人に迷惑だから、すぐ辞めて

このような心無い発言を受けることがあります。病気で仕事ができず悔しいのは労働者自身でしょうが、病気でハラスメントされるとますます症状は悪化し、仕事の復帰は困難となってしまいます。病気によるハラスメントは、違法行為となる可能性が高いです。違法なハラスメントに該当するなら、当初のきっかけはあなたの病気だとしても、違法行為について慰謝料請求が可能です。

今回は、病気を理由にしたハラスメントへの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 病気を理由にしたハラスメントは、違法なパワハラにあたる可能性が高い

- 病気によるハラスメントの違法性は、病気の内容、会社の対応の両面で検討する

- ハラスメントで退職を余儀なくされるなら、失業保険・傷病手当をもらう

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

病気とハラスメントの関係とは

病気とハラスメントには密接な関係があります。病気の社員が能力や成果を示せないと、会社は問題社員扱いしてきて、辞めさせようとしてハラスメントを繰り返す例が多く見られるからです。

自分の不摂生が病気の原因なら、その責任は労働者自身のせいでもあります。一方で、残念ながら労働者の努力では避けがたい病気もあります。

- 長年の持病

- 障害者である

- 不慮の事故が原因の病気(PTSDなど)

- 会社が原因の病気(うつ病、適応障害など)

- 妊娠・出産による体調不良

- 生理痛

- 原因不明の難病

自分では何ともならない病気を理由に、ひどく叱責されたり罵倒されたりするのは辛いことでしょう。このような行為には問題があり、ハラスメント、つまり嫌がらせに当たります。職場は「仕事の場」であり、そこでは労働者の個性はあまり重視されません。

病気について配慮がなく、無理な仕事を命じられる点には嫌がらせの意図があり、ハラスメントと評価できます。この問題は更に、健康や安全への配慮が不足する場合の安全配慮義務違反や、妊娠・出産を理由としたマタハラといった問題へと発展しがちです。

病気を理由にしたハラスメントは違法

病気を理由にしたハラスメントは違法です。労働者が病気で働けないとき、会社のすべき対応は、正しくは次のようなもの。

有給休暇は、長年貢献した社員への恩恵として付与されるものです。そのため、たとえ病気にかかっても、有給休暇が残っているならそこから消化すべきです。病気で迷惑をかけたとしても、すぐに会社を辞める必要はありません。

「有給休暇を取得する方法」の解説

休職制度があるときは、休職命令を発して休ませるのが通例です。一定期間休めば回復して仕事に復帰できるときには、すぐに会社を辞める必要はありません。休職は、私傷病(プライベートのケガや病気)で休む場合にも、解雇を猶予する機能があります。

休職期間の満了時に、仕事ができる状態に回復していれば、復職することができます(なお、復職不能の場合には、就業規則に基づいて当然退職もしくは解雇となります)。会社には安全配慮義務があるため、復職後しばらくの間は作業を軽減したり残業を免除したりといった配慮を要します。

しかし、病気の社員にハラスメントをする悪質な会社は、上記のような正しい手続きを履践することはありません。病気の内容が、うつ病、適応障害といった精神疾患の場合には特に敵視され、問題社員であるという扱いを受けてハラスメントの犠牲になってしまう例がよくあります。このようなとき、病気を理由にしたハラスメントの違法性は特に強いです。

違法な扱いかどうかを判断するには、次のチェックリストをご活用ください。

病気でも仕事ができる状態か

病気だとしても、薬を飲むなどして仕事ができている状態なら、責められるいわれはありません。それでもなお「病気で仕事ができていない」と叱責されるなら、違法なハラスメントです。例えば、次のようなケースは、違法なハラスメントとなります。

- 腰痛があるから事務職にしたのに、営業職に異動させられた

- 病気だからアルバイトでセーブしているのに、正社員と同じ成果を求められた

- 頭痛があるが、平均的な能力を示せているのに、他社員と比較して怒られた

- 病気で遅刻したら、他の社員の遅刻より厳しい処分を受けた

どのような仕事を担当するかは、労働契約の内容として定められています。そして、労働契約の内容に従った責任が果たせていれば、病気にかかっているかどうかはプライベートの問題であり、仕事とは無関係です。したがって、注意指導の理由とすべきでないのは当然、ましてやハラスメントは許されません。

「違法な年休拒否への対応」の解説

病気の原因は労使どちらにあるか

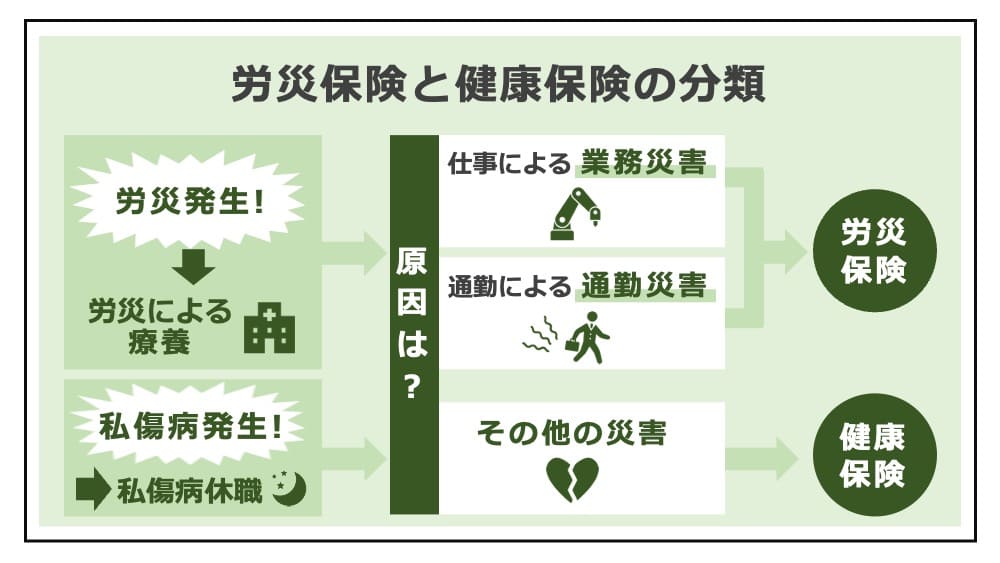

病気の原因が会社側にあるなら、それは労災(業務災害)となります。そのため、病気を理由に不利益な扱いをうけるいわれはなく、違法なハラスメントです。

会社に原因のある病気が、労災となるケースは、労働環境が劣悪で頭痛やめまいなどの体調不良に見舞われたケースだけでなく、長時間労働によってうつ病になった場合、上司からのセクハラやパワハラによって適応障害になってしまった場合なども含まれます。

「労災について無料相談する方法」の解説

医師の診断書に沿った対応か

病気についての判断は、医学的な判断であり、素人がするのは危険です。そのため、病気になってしまった労働者に社内でどのような処遇をするのかについても、基本的には医師による医学的な判断(具体的には診断書の記載)に沿った対応をするのが正解です。特別な理由がないのに、医師の診断書に反した対応をされたなら、違法なハラスメントを疑いましょう。

「労災隠しの対処法」の解説

就業規則に休職制度があるか

就業規則にある制度を守らない会社も、違法なハラスメントの例だといえます。この点で、休職制度があるのに使わせてくれなかったり、休職したら復職させてもらえなかったりといった対応は、いずれも違法なハラスメントの可能性が高いです。特に、他の社員は問題なく休職を取れるのに自分だけ狙い撃ち的に休ませてもらえないなら、嫌がらせの意図は明らかです。

また、休職を申請した際の次のような言動も、ハラスメントであることを基礎づけます。

- 「病気がつらいなら早く辞めろ」といわれた

- 「今忙しい時期なので、休職されたら困る」といわれた

- 「病気で働けなそうなので戻ってこなくてよい」といわれ、辞めさせられた

休職の前後は、病気になってしまった労働者が敵視され、退職に追い込まれやすいタイミングなので、特に注意を要します。

「うつ病休職時の適切な対応」「うつ病休職からの復職の注意点」の解説

病気を理由にハラスメントされた時の対応

次に、病気を理由としてハラスメントされてしまうときの具体的な対応を解説します。

ハラスメントの証拠を集める

パワハラの損害賠償請求などの責任追及をするなら、パワハラの客観的な証拠を準備する必要があります。病気を理由にしたハラスメントは、パワハラ発言になることが多いです。病気で時短勤務なのに、帰宅しようとしたら「なまけ者」「給料泥棒」と怒鳴られるが典型例です。医者への通院や入院が理由なのに、「働いていない」と非難されるハラスメントもあります。

このとき、突発的に起こる病気を理由としたハラスメントこそ、証拠集めが肝心です。病気によるハラスメントは、日常化するケースが多いため、続いているなら録音するのも容易です。

会社の安全配慮義務違反の責任を追及する

病気を前提とした勤務形態で雇用される人もいます。このとき病気を理由とした不利益な処遇は、ハラスメントになりやすいです。病気のない人が不公平感を抱かないようにしなければなりません。上司にそのことを理解させて、ハラスメントが起きないよう配慮させるのは会社の責任です。

会社の配慮が足らずにハラスメントを防止できなければ、その精神的苦痛については、ハラスメントの加害者だけでなく、会社にも責任追及できます。責任追及の方法は、安全配慮義務違反もしくは不法行為の使用者責任(民法715条)を理由とした慰謝料の請求です。

病気は、プライバシーでもあるため、伝え方も気をつけなければなりません。ただ、配慮が必要な病気なら、会社は、上司や同僚に、必要な範囲で、情報共有しなければなりません。

「安全配慮義務違反の損害賠償請求」の解説

休職させてもらえない場合の対応

病気を理由としたハラスメントの1つに、休職したいのにさせてもらえない問題があります。このようなケースに直面したら、就業規則に休職制度があること、自分がその要件を満たしていることを確認して、休職させてもらえるよう強く要求してください。

休職が認められないまま症状が悪化すれば、その後の病気の責任は、会社にあるといってよいでしょう。病気のハラスメントでこれ以上の仕事が難しいとき、休まざるを得ませんが、会社に原因があるならその間の給料は請求しておくようにします。

「休職を拒否されたときの対応」の解説

休職し、復職させてもらえない場合の対応

次に、一旦休職させてもらえても、復職させてもらえない問題もあります。病気によるハラスメントで会社にいられなくされるなら、違法といってよいでしょう。このとき、医師の診断書を提出することによって「復職可能」の旨を証明し、復職させてもらえるよう求めるのが正しい対応です。

「復職させてもらえないときの対策」の解説

解雇された場合の対応

復職させてもらえないまま嫌がらせが続くとき、病気によるハラスメントの最たる例が、解雇です。病気で、もはや業務ができないと判断されると、解雇されるケースがあります。しかし、病気を理由に解雇されると、労働者のダメージは最も大きくなります。

解雇は厳しく制限されており、解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でなければ、不当解雇として違法、無効となります。

また、労災となる場合には労働者に責任はなく、労災の療養による休業中とその後30日間は、解雇制限が適用されます(労働基準法19条1項)。病気による欠勤を理由とした解雇は、不当解雇となりやすいため、適切な対応について次の解説もご覧ください。

「病気を理由にした解雇の対応」の解説

病気でハラスメントを受けた時の注意点

最後に、病気でハラスメントを受けそうな労働者が知っておきたい注意点を解説します。残念ながら病気を理由に仕事をやめざるをえないとき、少しでも損失を抑えるため、利用できる国の制度を知っておいてください。

失業保険をもらう

雇用保険に加入している労働者なら、退職すれば失業保険があります。解雇されたときには、「特定理由退職者」にあたり、会社都合の退職として、失業保険で有利な扱いを受けられます。このとき、給付制限期間(1ヶ月)なく、待機期間(7日)の経過後すぐに失業保険をもらうことができます。

「失業保険の手続きと条件」の解説

傷病手当金をもらう

病気によって休み、収入がなくなったときは、健康保険の傷病手当金をもらえる場合があります。健康保険に1年以上加入し、労務不能期間が3日以上連続したとき、1年6ヶ月の間、給付を受けられます。傷病手当金は、退職日前日までに連続3日以上の労務不能期間があれば、退職後も受け取れます。

「退職後も傷病手当金を受給し続けるポイント」の解説

まとめ

今回は、病気を理由としたハラスメントの違法性と、その対応について解説しました。

病気にかかってしまうと、身体的にも精神的にも、辛い思いをすることでしょう。そのようななかで更にハラスメントの被害に遭えば、心が折れてしまう方もいます。しかし、違法なハラスメントに負けて退職してしまってはいけません。

病気による違法なハラスメントの犠牲になったら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。ハラスメントは違法であり、慰謝料をはじめとした損害賠償請求によって対抗すべきです。

- 病気を理由にしたハラスメントは、違法なパワハラにあたる可能性が高い

- 病気によるハラスメントの違法性は、病気の内容、会社の対応の両面で検討する

- ハラスメントで退職を余儀なくされるなら、失業保険・傷病手当をもらう

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【パワハラの基本】

【パワハラの証拠】

【様々な種類のパワハラ】

- ブラック上司のパワハラ

- 資格ハラスメント

- 時短ハラスメント

- パタハラ

- 仕事を与えないパワハラ

- 仕事を押し付けられる

- ソーハラ

- 逆パワハラ

- 離席回数の制限

- 大学内のアカハラ

- 職場いじめ

- 職場での無視

- ケアハラ

【ケース別パワハラの対応】

【パワハラの相談】

【加害者側の対応】