プライベートで負った病気やケガで、欠勤が長引くと、休職を命じられます。

休職は、就業規則にしたがい、休職期間の満了によって自然退職させられます。

業務上の災害なら、労災認定を受けられます。

労災認定が下れば、労災保険を受給でき、療養中は解雇されない保証があります。

しかし、プライベートな病気やケガは「私傷病」で、解雇は禁止されません。

また、会社に責任なく、欠勤中はノーワーク・ノーペイの原則に従い、無給です。

したがって、私傷病による休職は、解雇と隣合わせ。

治療を続けながら、生活の糧となる給料ももらえない苦しい常態です。

この苦境を救済し、労働者を保護するのが、健康保険から給付される傷病手当金です。

傷病手当金で生活が維持できてもなお、やはり退職したい人もいるでしょう。

会社に迷惑をかけたと感じ、いづらくなる方もいます。

最悪は、解雇されてしまうケースも。

今回は、このとき「退職後(解雇後)も傷病手当金をもらえるのか」を、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 傷病手当金は、私傷病で休むとき、給料の一定割合を保障する(最大1年6ヶ月)

- 傷病手当金は、健康保険による制度で、退職後でももらうことができる

- 本当は労災なのに解雇されたら、傷病手当金が受け取れるほか、労災申請すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガで休養中、生活の保障のため、健康保険から給付されるもの。

傷病手当金の請求方法は、「健康保険傷病手当金請求書」に必要書類を添付し、全国健康保険協会(協会けんぽ)、もしくは、健康保険組合の担当窓口に請求をします。

支給額は、標準報酬日額の3分の2とされています。

(休職中も、会社から給料が払われているとき、支給額が控除されます)

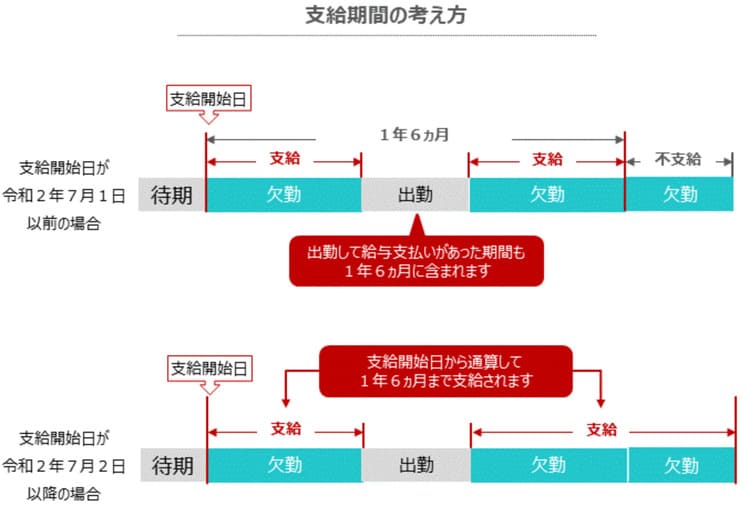

傷病手当金の支給期間は、次の2つのうち、いずれか短い方によります。

- 私傷病が治癒するまでの期間

- 支給開始日から1年6か月の期間

例えば、私傷病が治癒するまで2年かかったケースで説明します。

このとき、傷病手当金の支給期間は1年6か月となります。

私傷病の治癒までの期間が半年の場合は、傷病手当金の支給期間もまた、半年となります。

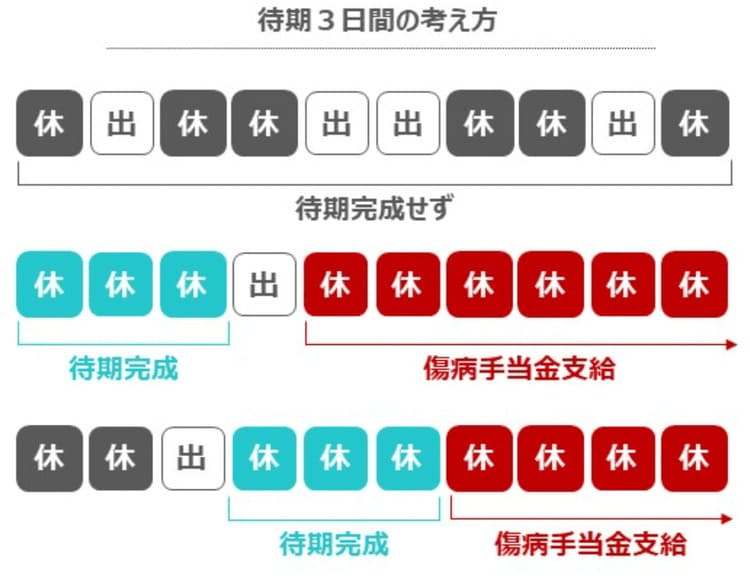

傷病手当金の支給開始日は、労務不能による欠勤4日目を支給日とします。

つまり、待機期間が3日生じるものとされています。

傷病手当金についても弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

退職後も傷病手当金を受給できる

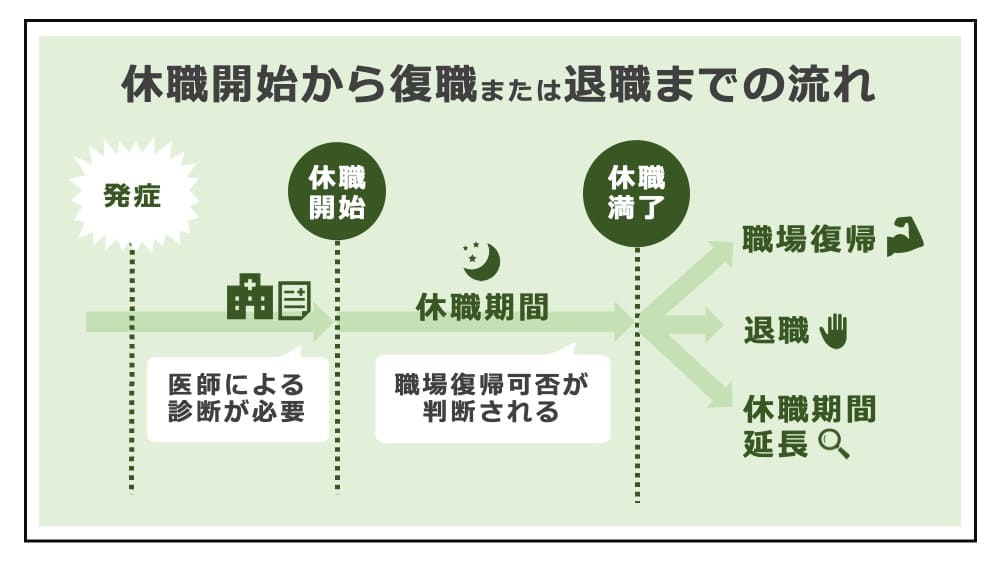

休職とは、プライベートな病気、ケガで休養せざるをえないとき、一定期間、仕事を休む制度。

労働契約どおりに仕事できなくても、一定期間は解雇が猶予されるという意味があります。

休職制度の定めは、就業規則にあるのが通常です。

ただ、休職期間中に給料を払うかどうか(休職が有給か、無給か)は、会社の判断に任されており、多くの会社では、「休職期間は、無給とする」と定めています。

(大企業で、勤続年数も長い場合、手厚く保護され、休職中も給料が保証される会社はあります)。

一般には、ノーワーク・ノーペイが原則だからです。

休職期間は働いていないわけで、この原則に従い、給料を払う義務がありません。

したがって、私傷病で退職する場合には、退職後の生活資金の確保が重要となります。

健康保険の傷病手当金は、私傷病による療養のために労働できず、無給となってしまった場合に、一定期間、賃金の一定割合の金額が支払うもの。

労働者保護のための、生活保障の意味合いがあります。

そして、傷病手当金は、退職後でも受けとることができます。

傷病手当金は、退職時に継続して1年以上、健康保険の被保険者であった労働者なら、支給開始から1年半の間、退職をした後であっても、受給することができるのです。

ただし、「退職時に継続して1年以上、健康保険の被保険者」という要件を満たしても、そもそも退職時に、傷病手当金の支給要件を満たしていない場合には、退職後の支給を受けられません。

傷病手当金の要件を満たすか、退職前に必ず確認してから辞めるよう注意してください。

私傷病で業務不能の場合の休職制度とは

私傷病、すなわち、労働者のプライベートで起こった病気やケガによって、労務不能が長引き、欠勤が続くときは、就業規則に休職制度に関する定めがある場合には、これに従って休職が命じられるのが通例です。

休職制度とは、これまでの労働者の会社に対する貢献が評価に値する場合に、私傷病で労務不能となったことを理由にただちに解雇するのではなく、少しの間、元の業務ができるまでに回復するかどうか、様子を見るための制度です。

休職制度は、就業規則の相対的必要記載事項とされます。

つまり、その制度があるなら、就業規則に書かなければなりません。

なので、休職制度がどんな制度かは、働いている会社の就業規則をチェックしましょう。

就業規則には、休職制度の対象となる労働者について勤続年数などを条件に定めがあります。

通常、勤務した年数に応じて、どれだけ休めるかが変わります。

休職制度は、貢献に応じて、私傷病を理由とした解雇を猶予するという側面があるからです。

他方で、休職制度のない会社では、私傷病を理由に解雇されるケースもあります。

ただし、当然ながら、解雇に関する厳しい制限が適用されます。

解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性を要します(労働契約法16条)。

休職制度は、労働法において必ず設けなければならないと義務付けられる制度ではありません。

あくまでも会社独自の任意の判断によるものです。

とはいえ、休職制度がないからとすぐに解雇するのは、違法な「不当解雇」として無効な可能性もあります。

解雇トラブルは、弁護士に相談できます。

不当解雇に強い弁護士への相談は、次に解説します。

私傷病により退職する場合、失業保険の受給期間の延長が必要

私傷病により退職し、退職後も傷病手当金を受給し続ける場合には、失業保険との調整も必要です。

具体的には、「失業保険の受給期間の延長」です。

傷病手当金を受給している間は、失業保険をあわせて受給することができません。

しかし、失業保険が受給できる期間は、決められています。

失業保険の受給期間を延長しておけば、傷病手当金の受給が終わった後で、失業保険を受けとれます。

傷病手当金を受給している期間は、そもそも就労する能力がありません。

なので、失業保険の要件を満たさず、「求職者」ではありません。

この間、いずれにせよ失業保険は受け取れないのですから、受給期間を延長しておいて損はありません。

失業給付の受給期間は最大1年であり、傷病手当金の期間は最大1年6ヶ月。

休業が長引けば、傷病手当金のほうが先の将来までもらえることになります。

延長の手続きをしないと、私傷病が治った後で就活するとき、その間の失業保険がもらえません。

失業保険の受給期間の延長を申し出れば、私傷病のために就労できない期間(最大3年)を、受給期間に加算できます。

今現在は私傷病の療養のために働くことができなかったとしても、私傷病が治癒すれば求職活動を行うわけですから、その際の生計の維持のため、失業給付の受給期間延長の申請をきちんと行っておくようにしましょう。

失業保険について、次に詳しく解説します。

まとめ

今回は、会社を退職した後でも、傷病手当金を払ってもらえることを解説しました。

傷病手当金は、プライベートな病気やケガへの保障。

会社が払うのではなく、健康保険の制度によるもので、退職しても問題なくもらえます。

ただし、要件を満たさなければならない点には注意を要します。

仕事をしていると、ケガしたり、うつ病などになってしまうのはしかたありません。

残念ながら退職せざるをえないこともあります。

ひどいケースだと、本来なら労災なのに、私傷病扱いされて解雇されてしまう例もあります。

せめて退職後、解雇後も、傷病手当金はもらうようにしてください。

- 傷病手当金は、私傷病で休むとき、給料の一定割合を保障する(最大1年6ヶ月)

- 傷病手当金は、健康保険による制度で、退職後でももらうことができる

- 本当は労災なのに解雇されたら、傷病手当金が受け取れるほか、労災申請すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】