うつ病などの精神疾患(メンタルヘルス)を発症すると、はたらき続けるのは難しいもの。あなたがどれだけがんばりたいと思っても、休職せざるをえないケースも少なくありません。

相談者

相談者会社にうつ病にされ休職に追い込まれてしまった

相談者

相談者会社のせいで働けないのに給料はもらえないのか

こんな強い思いがある方は、うつ病の原因は、仕事がつらいというだけでなく、もしかしたらパワハラ、セクハラなどのハラスメントにあるということも考えられます。それなら会社の責任でもある。にもかかわらず休職してしまえば生活の保障がまったくなくては不安でしょうから、対策が必要です。

今回は、うつ病で休職しても給料がもらえるのかどうか、労働問題に強い弁護士が解説します。万が一、給料がもらえないときに備え、有給休暇の消化や、手当をもらう方法など、代替案もあわせて紹介します。

うつ病による休職とは

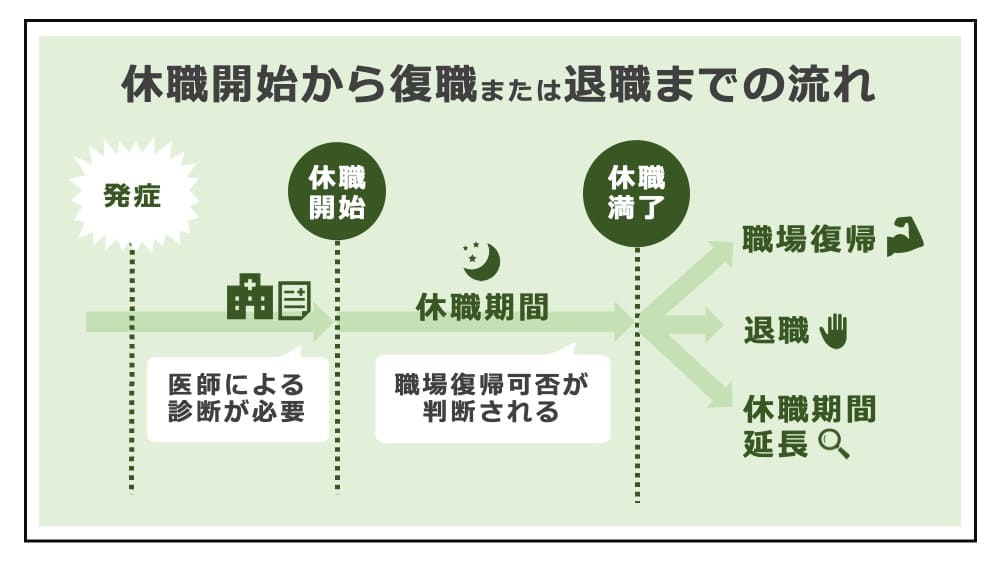

休職とは、労働者側の事情を理由として、労働義務を免除するという会社の制度です。正式には「休職命令」ということもあるように、会社から労働者への業務命令の1つです。休職のなかでも、現代においては、うつ病を理由とした休職がとても増えています。

うつ病をはじめとした精神疾患を発症すると、その原因が業務にあるか、業務外なのかはさておき、これ以上はたらき続けるのは難しく、休職せざるをえないケースも多いもの。心身がつらくなったとき、心療内科や精神科の診療を受けると、次のような診断名をよく出されます。

- うつ病、抑うつ症、うつ状態

- 適応障害

- PTSD

- 心身症

- 睡眠障害

医学的な差はおくとして、いずれも精神状態の悪化で仕事ができない状態ですから、休職の理由となりえます。なお、医学の専門的な判断は、医師のアドバイスに従う必要があり、速やかに医療機関を受診し、診断書を取得する対応が不可欠となります。

休職は、労働義務を免除するための会社の命令ですから、休職期間にはまずは治療に専念することを要します。一方で、労働者として一番気になるのは、「うつ病の休職期間中に、給料は払われるのだろうか」、「うつ病で休職している間、どうやって生活したらよいのだろうか」といった点ではないでしょうか。

うつ病の原因が業務にあるとき、それは労災(業務上災害)であり、会社の責任なわけですが、会社側は容易にはその責任を認めてはくれません。

会社が労災だとは認めず、労災申請に協力してくれないときにも、まずは休職してからだを休めることになりますから、その間の給料の有無は、まさに「死活問題」です。

「うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説

うつ病で休職したら給料はもらえる?

さて、うつ病にかかってしまい、ここまでの解説をもとに「休職になりそうだ」という労働者にとって気になるのが、うつ病での休職期間中の生活の保障、つまり「うつ病で休職しても給与は支給されるのか」という不安でしょう。

そこで、うつ病で休職したときの給料について解説します。

↓↓ クリックで移動 ↓↓

うつ病による休職は無給が基本

休職の根拠やルールは就業規則に書かれていますが、休職理由、休職の種類、社風などによって差はあるものの、多くの場合は「私傷病休職の期間は無給」と定められています。つまり、うつ病で休職してしまったら、給与は支給されないのが原則です。

「私傷病休職」とは、労働者側の事情、つまり、プライベート(私)な理由による休職。その休職期間中にまで、会社が給料を払わなければならないというルールは、法律上もありません。そのため、休職期間の給料を払うかどうかは、会社の判断にまかされています。

多くの会社は、休職中は基本給、手当、いずれも払わないとしています。まずは就業規則、賃金規程を確認してください。なお、病気により差別的な扱いをされたら、違法なハラスメントのおそれもあります。

「病気を理由としたハラスメントへの対応」の解説

うつ病による休職で給料がもらえるケース

一方で、うつ病による休職でも、給料をもらえるケースもあります。

休職制度というのは、法律上定められたものではなく、契約上のもの、つまり、労使の約束です。そのため、労使間で、給料を払うと約束していれば、うつ病による休職だったとしても給料が払われるのです。

給料をもらうことのできるケースの例には、次のものがあります。

- うつ病による休職について「有給とする」と定められている

- うつ病で休職していても、在籍していればボーナスは払われることになっている

- うつ病で休職する前に働いた成果による歩合給はもらえることになっている

- すでに締結している顧客からもらえる成果報酬はなくならないことになっている

あなたのはたらく会社の賃金が、このようなルールになっているとき、うつ病の休職中でも、忘れず給料の請求をしておかなければなりません。

残念ながら退職せざるをえないとき、うつ病が原因でも退職金をもらうことができます。このとき、うつ病の原因が長時間労働やハラスメントなどの会社の責任だといえるなら、会社都合を理由とした退職金をもらえるよう交渉すべきです。

「退職金を請求する方法」の解説

うつ病で休職して給料ももらえないとき生活を安定させる方法

うつ病になって休職を余儀なくされたのに、給料の支払いすらされないと、生活の安定が保てないと不安でしょう。

そこで次に、うつ病で休職し、かつ、給料を払ってもらえない場合に備えて、生活の安定のために労働者がとれる選択肢にどんなものがあるか、その方法について解説します。

休職させられる前に有給休暇をとる

就業規則に「休職期間は無給とする」と書かれていたら、休職前に対策をとるのが大切なポイント。給料をもらいながら休む方法で有名なのが「有給休暇(年休・年次有給休暇)」です。有給休暇であれば、その理由は問われないため、うつ病が理由でも、給料をもらいながら休めます。

ただし、有給休暇は、あくまでも労働義務のある日を休みにするという意味。そのため、すでにうつ病を理由に休職期間に入ってしまっていたら、もはや有給休暇はとれません。行政通達でも、次のように定められています。

「休職発令により、従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務を免除されたことになる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働の義務がない日について、年次有給休暇を請求する余地のないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権を行使できない」

昭和31年2月13日 基収第489号

「すでに休みの日を、重ねて休みにすることはできない」ということなのです。

つまり、休職になった後は、有給休暇によってうつ病による休職中の給料を確保することはできません。休職前なら有給休暇をとれますから、うつ病が悪化し休職になりそうなとき、早めに有給休暇を消化して、給料をもらいながら治療に専念するのがおすすめです。有給休暇は労働者の権利ですから、「有給休暇がとれない」というのは違法です。

「有給休暇を取得する方法」の解説

傷病手当金をもらう

労使間で、休職にいたった原因であるうつ病が、業務を原因とするものかどうか争いのあるケースでは、会社は労災申請に協力してくれないこともあります。長時間労働など、責任を認めると残業代や慰謝料を請求されてしまうのが怖いからです。

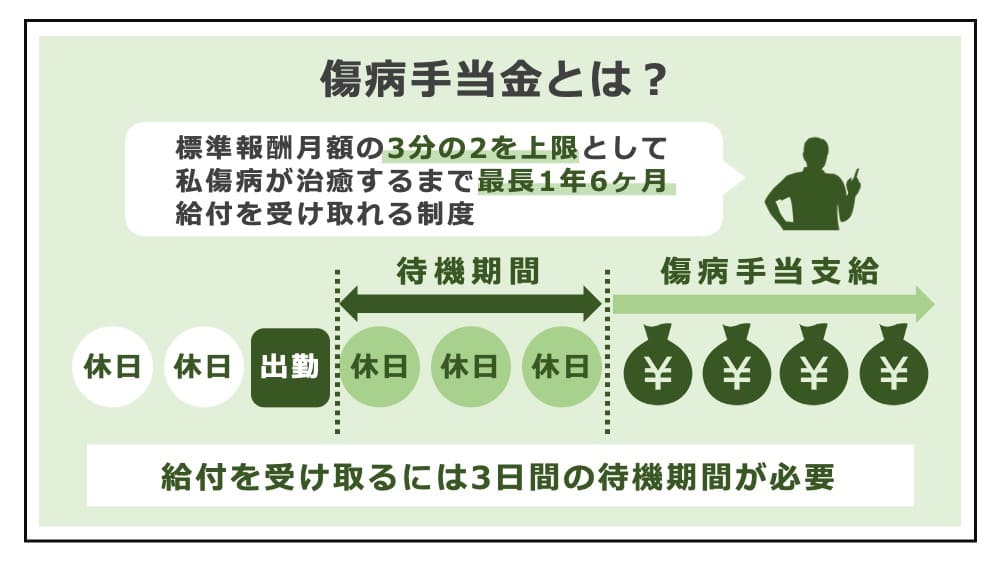

この場合には、うつ病による休職中には、健康保険の傷病手当金の制度を活用できます。傷病手当金は、略して傷病手当とも呼ばれ、健康保険から受けとれる手当です。

- 傷病手当金でもらえる手当

→ 給料(標準報酬月額)の3分の2 - 傷病手当金のもらえる期間

→ 最長1年6ヶ月 - 傷病手当金をもらうための要件

① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

② 仕事につくことができないこと

③ 連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと

④ 休職期間中に給料が払われていないこと

傷病手当金は、健康保険に加入している労働者であれば、業務以外の原因での病気などではたらけなくなったとき、賃金の一定額を保証してもらう手当がもらえます。傷病手当金は、退職後でももらい続けることができます。

「退職後の傷病手当金」の解説

労災申請をする

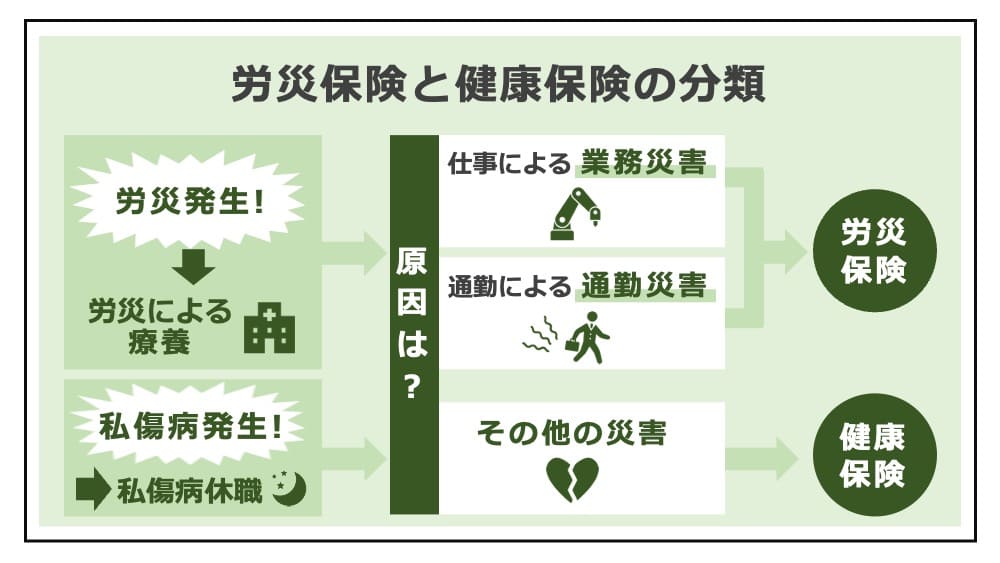

うつ病になった原因が、職場における問題にあるとき、そもそも、私傷病休職とするのは不適切です。私傷病休職はプライベートな病気などを原因とする休みですが、会社が原因ならそれは労災(業務上災害)だからです。

うつ病の原因となるような職場の問題は、例えば次のものです。

- 業務過多、過剰なノルマ

- 違法な長時間労働

- 上司からの度重なるパワハラ、セクハラ

休職にいたった事情が、業務を原因とするケースでは、労災申請し、労災認定を得るのがおすすめです。労災だと認めてもらえれば、労災保険から、療養補償給付、休業補償給付を受けとることができます。

- 労災認定されたらもらえる給付

→療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金給付など - 労災認定されるための条件

① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

② 発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③ 業務以外の心理的負荷、個体側の要因のないこと

うつ病であれば、労災認定の対象となる精神障害にあたります。

また、労災であれば会社の責任ですから、療養期間中は解雇されないという保護を受けられます。労災は、会社の責任によるということですから、休職よりも手厚い扱いとなるわけです。

ただし、責任を認めたくない会社は、労災に非協力的なこともあります。労災申請は、会社の協力が得られなくても、労働者自身ですることができます。

労災認定には一定の期間を要するため、その期間中に解雇されないためにも、ひとまずは休職を受け入れ、会社に労災申請に協力するよう依頼しましょう。

「労災を会社が認めない時の対応」の解説

会社に慰謝料を請求する

業務によってうつ病にされたにもかかわらず、会社の対応があまりに不誠実なときは、会社の責任を追及することで解決する手もあります。

会社は、労働者を、安全で健康な状態ではたらかせる義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)を負います。うつ病などの精神疾患にかかってしまう職場では、安全配慮義務違反の責任があるといわざるをえません。このとき労働者は、義務違反を理由として、慰謝料請求をすることができます。

したがって、業務上の理由でうつ病などの精神疾患にかかったと考えるときは、会社に対する慰謝料請求をして、今後の生活で必要となる給料分を、少しでもまかなえます。なお、慰謝料請求は、労災認定が認められたときでも可能です。労災認定がされたときにもらえる保険給付によっても、慰謝料分はカバーされていないからです。

「労災の慰謝料の相場」の解説

うつ病で休職する方の注意点

はたらけない状態に追い込まれると「休職」が頭に浮かぶ方は多いでしょう。しかし、休職には、労働法など法律上の根拠がありません。つまり、法律上の権利として、労働者に休職できる権利があるわけではないのです。

そのため、労働契約の内容に定められなければ休職できず、逆に、労働契約に定めたルールにしたがえば休めます。このとき、労働契約の内容を定めるのが雇用契約書と就業規則ですから、休職のルールについてもこの2つを確認するのが第一歩となります。

そして、「休職命令」ということばのとおり、休職させるかどうかは、会社が決めるもの。労働者が「つらいので休職したい」といっても、会社が不要と判断すれば休職はできません。私傷病休職は、病気、事故ではたらけなくなったときに「解雇を猶予する」という重大な意味があります。本来なら労働できなくなったら解雇ですが、一定の功労があるときは、休職にして、解雇を回避するわけです。

休職のなかには、今回解説したようにうつ病などの病気に利用される「私傷病休職」が有名ですが、それ以外にも刑事訴追されたときの起訴休職、公職に選任されたときの休職など、さまざまな種類があります。

「労災について弁護士に相談すべき理由」「休職中の退職の伝え方」の解説

まとめ

今回は、うつ病などの精神疾患で休職せざるをえなくなった労働者に向けて、休職期間中でも給料をもらう方法があるかについて解説しました。

あわせて、「休職中は給料を払わない(休職は無給)」と就業規則に定める会社でも、うつ病による休職期間中の生活を少しでも安定させる必要があります。そのため、有給休暇をとる方法、手当をもらう方法など、労働者側でとれる対応策も紹介しました。

残念ながらうつ病になって働けなくなった労働者は、生活の安定を最優先に考えなければなりません。ケースによっては、会社に対する責任追及を検討するために、弁護士にご相談いただくのが有益です。

【労災申請と労災認定】

【労災と休職】

【過労死】

【さまざまなケースの労災】

【労災の責任】

★ メンタルヘルスの問題まとめ

【メンタルヘルスの問題】

【うつ病休職について】