今回は、会社から休職を拒否されたときの対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

病気にかかったりケガしたり、持病が悪化したりなど、休まざるを得ないことがあります。最たる例が、うつ病で休職しなければならないケース。精神状態が悪化し、業務を進められないとき、休みたいと考える方も多いでしょう。しかし、うつ病でも休職できない会社もあります。

相談者

相談者再就職は不安。しばらく会社を休んで続けられないか

相談者

相談者多少休めばうつ病は治るだろうから、少し休職したい

ブラック企業ではこのような不安も拒絶されてしまいます。ひどいケースでは、「仕事ができないなら会社を辞めろ」というように、休職の拒否だけでなく退職を迫られてしまうこともあります。大企業ほど福利厚生が整っているわけではない中小企業では、配慮が足りず、事実上、休職制度を活用して療養するのが難しかったり、そもそも休職制度自体がない会社もあります。

会社のせいでうつ病になってつらいとき、会社が休むことを認めず、休職できないときにも、雇用を継続しながら療養する方法を模索しなければなりません。

- うつ病でも、休職制度がなかったり休職を拒否されたりすると休めない

- うつ病なのに休職できないとき、医師の診断書を出し、会社と交渉する

- 休職を拒否した上、退職扱いや解雇にする会社の対応は、違法の可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

うつ病でも休職できないケースとは

はじめに、うつ病でも休職できないケースにどのようなものがあるか、解説します。

うつ病にかかると、まともに仕事するのは難しく、会社は休まざるを得ません。それでもなお、会社から休職を断られ、休めなくなってしまうトラブルがあります。このとき、休職ができないと、欠勤ということになり、退職が近づいてしまいます。

なお、精神疾患にも様々な種類があり、うつ病ではなく、抑うつ状態や適応障害、PTSD、心身症といった診断名だと、更に認知度がなく、会社から軽視されるおそれがあります。そのため「適応障害だからという理由で休職させてもらえない」といった相談事例もあります。

うつ病でも休職制度がないと休めない

休職とは、労務に従事するのが難しい理由があるときに、会社の命令により、雇用契約を維持しながら、労務を免除する制度のことを指します。わかりやすく言えば、休職は、労働者側の理由によって休むことを会社が許す制度です。

休職制度は、法律上の義務ではなく、あくまでも、労使間の契約によって、福利厚生の一環として会社が独自に定める制度です。そのため、休職制度がある会社では、就業規則などに定めがありますが、休職制度のない会社も存在します。休職制度がなかったとしても、法律上の義務ではないわけですから、違法ではありません。

よくある休職制度には、次の種類があります。

- 私傷病休職

業務以外のケガや病気を理由とした休職 - 事故休職

事故によるケガを理由にした休職 - 起訴休職

刑事事件で起訴され出社できないことを理由とした休職

勤務先の会社に休職制度が存在しないとき、うつ病にかかっても休めず、療養のための休みをもらうには、その他の方法を検討しなければなりません。詳しくは「休職制度がない会社における対応」で後述します。

「うつ病で休職したいときの適切な対応」の解説

うつ病なのに休職を拒否されて休ませてもらえない

次に、休職制度自体は存在していても、その利用を会社が許してくれない場合があります。つまり、「会社が休職させてくれない」という例です。

休職を利用できる要件は、就業規則などに定められるのが通常ですが、大切なポイントは、「休職は、会社からの命令によってなされる処分である」という点です。つまり、労働者には、休職する権利があるわけではなく、会社が認めてはじめて休職することができるのです。

そのため、うつ病になって休職を申し出ても、会社が休ませてくれないという問題が生じます。無理してでも働かせて利益を上げようとしたり、人手不足なので休まれると来なるといった事情があったりといったケースで、会社が休職を断ってくるおそれがあります。休職を拒否されて休めないときは、その対応が違法ではないかの検討が必要です。詳しくは「休職を拒否され、休職させてもらえないときの対応」で後述します。

「うつ病は転職で不利になる?」の解説

休職を拒否され、休職させてもらえないときの対応

次に、休職を拒否され、休ませてもらえないとき、労働者がどのように対応すべきかを解説します。

休職制度が会社に整備されていても、労働者の判断でいつでも休職できるわけではありません。休職はあくまでも、会社の休職命令によって適用されるものだからです。そうすると、労働者には休職せざるを得ない事情があるにもかかわらず、会社が認めてくれないこともあります。

まず就業規則を確認する

休職制度がないと利用できないのは当然ですが、制度自体が存在する場合でも、

- どのような病気やケガの場合に

- どのような理由で

- どのような要件(勤続年数、出勤率など)を満たしたら利用できるか

といった点については、会社によってルールが違います。休職制度は、法律上の制度ではないため、そのルールを知るには会社の定めた規則を確認しなければなりません。したがって、休職を拒否されてしまったとき、「その拒否が違法、不当かどうか」を検討するためにも、まずは会社の規則をチェックし、休職制度の根拠条文を探す必要があります。

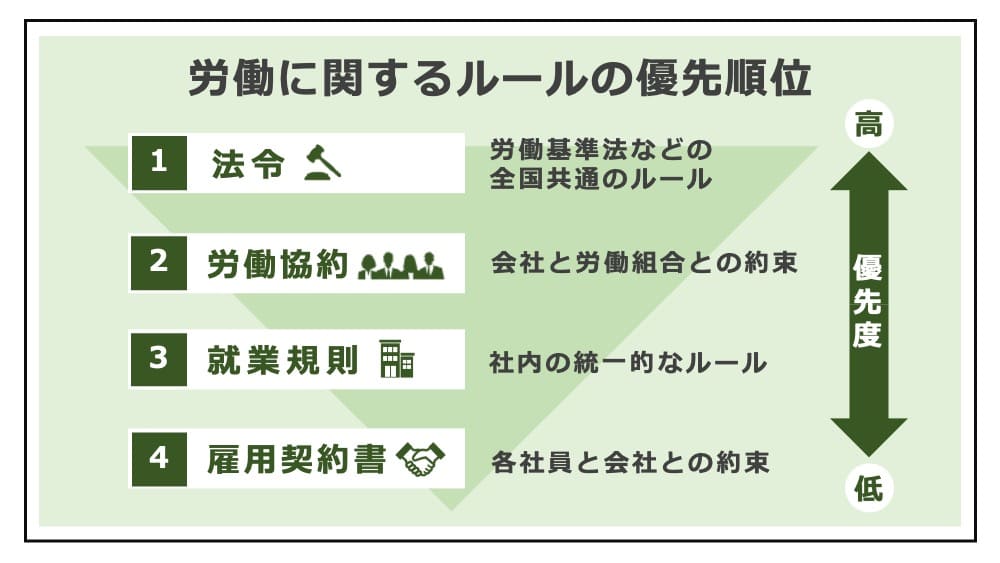

労働契約の内容となるものには、労働協約、就業規則、雇用契約書などがあります。互いに優劣関係にあり、労働協約が最優先、その次が就業規則、雇用契約書という順番で、優先度の高い規定に違反する下位のものは、違法、無効となります。したがって、労働協約を探し、次に就業規則、雇用契約書という順で確認を進めてください。

「就業規則と雇用契約書が違う時の優先順位」の解説

休職を拒否されたら、その理由を確認する

会社から休職を拒否されたら、その理由を確認するようにします。後に、労働審判や訴訟などの裁判での争いを検討しているときは、書面で回答するよう求め、証拠化しておいてください。

うつ病などにかかった結果、就業規則などで休職できる要件にあてはまっているにもかかわらず休職を拒否されて休めないとき、そのような措置が違法な可能性があります。このとき、会社の定めるルールにしたがい、どの部分の要件を満たさないために休職を拒否されてしまっているのか、会社の判断を確認しておくのが有用です。

休職を拒否する理由で、正当なもの、不当なものは、例えば次の通りです。

【休職を拒否する正当な理由】

- 就業規則で定めた休職のための勤続年数を満たしていない

- 就業規則で定めた休職のための出勤率を満たしていない

- 休職をとる要件とされている症状ではない

- 会社への不平不満が理由となっていて、そもそも業務に支障は生じていない

【休職を拒否するのが不当な理由】

- そもそも会社から明確な理由が示されない

- うつ病にかかった労働者をやめさせるために休職を拒否した

- うつ病で働けないが、人手不足で休まれると困る

「会社が命じなければ休職できない」のが基本ではありますが、裁量にも限界があります。休職には、解雇を猶予するという性質があることから、正当な理由がないのに休職を拒否することは、違法といえる可能性があるからです。

「うつ病で休職して退職するのはずるい?」の解説

休職届・診断書を出しておく

会社のルールを検討し、休職の要件にあてはまりそうであれば、休職届を出しておきましょう。会社が受理を拒否したとしても、休職届を出しておくことで、「休職したい」「うつ病で休む必要がある」という労働者側の意思や希望を伝えておく効果があるからです。

あわせて、必ず医師の診断書も提出し、休む必要のある病状を伝えます。診断書を出しても休職を拒否されるときは、特に慎重な配慮が必要なため、次章で詳しく解説します。休職届を出して、「休職したいと伝えた」ということを証拠に残しておかなければ、「休ませなかったのは、労働者側が休職を求めなかったからだ」と、納得のいかない反論を会社から受けてしまうおそれがあります。

休職を拒否しての退職扱い、解雇は違法だと主張する

休職は、貢献ある労働者に対し、働くけなくなってもしばらくは解雇を猶予する性質があります。私傷病、つまり、業務によらないプライベートな病気やケガではたらけないとき、労務提供義務を果たせないため解雇が原則ですが、長年はたらいてきたとき、少しの病気やケガですぐ解雇とするのは労働者にとって酷だからです。

つまり、休職には、労働者の解雇を猶予する措置であるという性質があります。よくある休職制度では、休職期間中に症状が回復せず、期間満了時にも仕事に復帰できないと判断されるときには、自然退職もしくは解雇となります。

この点は、逆にいえば、休職を拒否するというのは、つまり、そのうつ病などの病気を理由にただちに解雇を検討していることを意味しています。したがって、休職を拒否し、解雇という重大な処分をするのは不当だと主張し、戦う必要があります。解雇は、解雇権濫用法理のルールによって厳しくされており、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には解雇は無効です(労働契約法16条)。

「うつ病を理由とした解雇」の解説

うつ病なのに休職できないことの違法性を、労働審判・裁判で追及する

休職制度が法律上の義務ではなく、休めないとしてもただちに法律違反にはならないもの。それでもなお、休職をさせないということは、違法の可能性があります。つまり、労働者側に、うつ病などの、どうしても休まざるを得ない理由があり、かつ、会社の定めた休職制度の要件(勤続年数、出勤率など)を満たしているときには、休職の恩恵を与える必要があるということです。

この点で、うつ病なのに休職させない会社の対応は、違法の可能性があります。うつ病の労働者をことさら敵視し、辞めさせようという考えから休職を拒否したときは、違法性が明らかです。違法な取扱いをするブラック企業には、労働審判や訴訟といった裁判手続きで責任追及できます。

「裁判で勝つ方法」の解説

診断書を出しても休職を拒否されるときは?

うつ病など、病状がひどく悪化しているとき、そのことを会社に正確に伝えるには、医師の診断を受け、診断書を書いてもらうのが大切なポイントです。

しかし、診断書を出したからといって必ず休職できるわけではありません。診断書に「3ヶ月間の療養を要する」といった記載をしてもらったとしても、これはあくまでも医師の意見。休職にするかどうかの最終的な判断は会社が行うものだからです。休職の判断は、医師の意見を参考にすることが大切ではありますが、その通りに従わなければならないという決まりはありません。

もっとひどいケースでは、そもそも診断書を受け取ってもらえないとのご相談もあります。

ただ、医学的な判断は医師がすべきものですから、うつ病がひどいなどの診断でも休めないとき、休ませてくれない会社の判断が誤りである可能性も、十分にあります。このとき、診断書を出しても休職を拒否されるとき、次のような対応が適切です。

- 主治医に情報共有した上で、正確な診断書をもらう

- 会社が主治医との面談を望むときは、許可して話を聞いてもらう

- 産業医の診療を受けるよう指示されたときには、したがって診断を受ける

「病気を理由とするハラスメント」の解説

休職制度がない会社における対応

前章「休職を拒否され、休職させてもらえないときの対応」では、会社が不当に休職を拒否してきたときの対応について解説しました。一方で、休職制度がそもそも存在しない会社では、休職を利用できないのは当然です。このようなときも、うつ病にかかってしまったら療養が必要ですから、できるだけ会社を辞めずに療養に専念する方法を知っておきましょう。

休職以外にも、うつ病など私傷病の療養のために使える制度があるので、全く手がないわけではありません(なお、以下の方法は、休職制度はあっても利用拒否され、かつ、その拒否が正当であるケースでも、労働者が活用することのできるものです)。

有給休暇を利用する

真っ先に活用すべきなのが、有給休暇です。有給休暇は、一定期間の貢献をした労働者に対して、労働基準法39条で与えられる「給料をもらいながら仕事を休める権利」のことであり、勤続年数に応じて付与されます。労働者は、申告すればいつでも、どのような理由であっも有給休暇を利用して休むことができます。

有給休暇を取得する理由は問われませんから、うつ病など、休職を要するような理由でも、有給休暇で休むことも可能です。病状が数日で回復しそうなとき、有給休暇をとれば、退職したり解雇されたりすることなく、療養に専念できます。

なお、有給休暇には日数の制限があり、また、会社は、業務に支障があるときには時季変更権によって日程を変更するよう求めることができます。そのため、休職ではなく有給休暇の消化によってうつ病を治そうとしたとき、会社の業務が多忙なタイミングなどでは満足いく結果が得られないおそれもあります。

「有給休暇を取得する方法」の解説

労災申請をする

うつ病などの病気やケガで、その原因が業務にあるとき、労災認定を受けられる可能性があります。労災であると認定されれば、労災保険法と労働基準法に基づいて、労災保険からの補償を受けることができます。労災で療養している労働者の解雇は、労働基準法によって禁止されるため、安心して療養に専念できます。

長時間労働によるうつ病、セクハラ・パワハラなどのハラスメントを原因とする適応障害といった例では、休職を拒否されたらただちに労災申請を検討してください。なお、労災認定を受けるためには、「病気やケガが、会社の業務に関連して生じた」という因果関係が必要なため、業務との関係性を証明しなければなりません。

「労災の条件と手続き」の解説

異動を申し出る

労災ではなく、かつ、休職も認められず、有給休暇も残っていないといったとき、長期間欠勤しすれば、会社を解雇されてしまう危険があります。このとき、無理して働き続け、体を壊しては元も子もありません。

うつ病にかかってしまったとき、業務があなたに合っていなかった可能性もあります。負担を軽減するために、業務内容の変更や配置換え、異動を会社に申し出る方法も検討してください。

会社は、安全配慮義務の一環として、労働者がより負担の軽い業務をすることができ、そのような業務での就労継続を希望するならば、現実に配置可能な仕事があるかどうかを検討しなければなりません。軽易な業務への異動を申し出ておけば、解雇されるリスクを減らすことができます。

片山組事件(最高裁平成10年4月9日判決)の裁判例でも、休職の満了時に、元の仕事ができる程度に回復していなくても、より軽易な業務ならできるときは、労働者が希望すれば、会社は現実に配置可能な業務の有無を検討する義務があるものと判断しました。

「減給をともなう違法な異動の対処法」の解説

会社の対応が違法でないか、弁護士に相談する

休職を認めない、うつ病なのに休ませてくれないといった会社の対応は、違法の可能性があります。「休まず働くしかない」とあきらめる前に、対応が適切かどうか弁護士に相談してください。

あきらめてしまうと、退職になる可能性が高まったり、少なくとも、そのうつ病を前提として遂行できる程度の業務に異動させられ、給料が下げられたりといったリスクを覚悟しなければなりません。休めないという会社の処遇が不当なとき、会社と戦う必要があります。うつ病なのに休めないという会社では、次の労働問題もあわせて生じる可能性があります。

- うつ病でも休めない結果、退職に追いやられる

- 休職をさせないまま体調がさらに悪化し、解雇される

- うつ病でも休めず、さらに長時間労働を強要される

- うつ病でも休まず働いた結果、能力が十分発揮できず評価が低くなる

これらの労働問題はいずれも、そもそも当初から休めなかったことに原因があるわけですが、労働者側が争わずに受け入れて、休まず働き続けていると、会社側の問題が指摘されないまま薄れてしまいます。

「労働問題の種類と解決策」の解説

まとめ

今回は、休職の申し出を拒否されてしまったときの、労働者側の対応について解説しました。

うつ病などの精神疾患となり、病状がひどくて欠勤が続くと、早めに手を打たなければ解雇されるおそれもあります。休職には、解雇を猶予するという効果があるため、制度として存在するなら積極的に活用したいところ。会社から休職を拒否されるケースもありますが、その違法性を指摘して交渉し、休職しての療養を認めてもらう必要があります。また、休職できずに会社を辞めざるを得なくなってしまった場合には、その不当性を裁判で争うべきです。

うつ病や病気、ケガといった理由で通常業務ができないのに、休職も拒否されてお困りのとき、お早めに弁護士に相談ください。

- うつ病でも、休職制度がなかったり休職を拒否されたりすると休めない

- うつ病なのに休職できないとき、医師の診断書を出し、会社と交渉する

- 休職を拒否した上、退職扱いや解雇にする会社の対応は、違法の可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

★ メンタルヘルスの問題まとめ

【メンタルヘルスの問題】

【うつ病休職について】