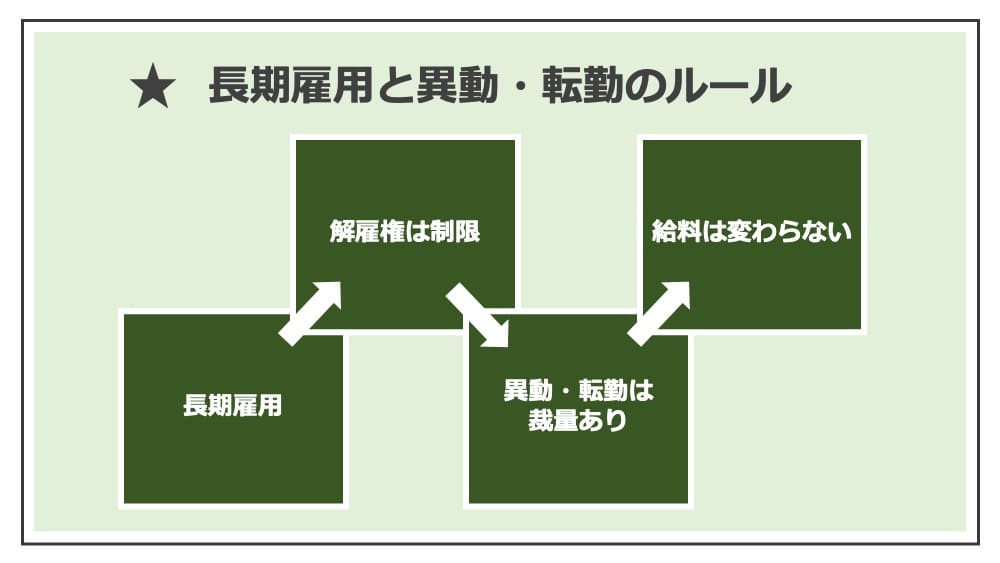

日本の労働法では、長期雇用の慣行が根強いもの。

解雇が制限される代わりに、一方でよく異動させられます。

1つの会社にとどまれる分だけ、人材活用は会社に委ねられるのです。

「この部署に適性がない」など、社内事情でされる他部署への異動には、幅広い裁量があります。

通常の人事異動なら、異動命令そのものに給料を下げる効果はありません。

つまり、部署を異動しても、給料は変わらないのが原則。

しかし会社によっては、配属される部署によって給料が決められることも。

こんな給与体系にしたがえば、異動、転勤で結果的に給料が下がり、減給の意味になってしまいます。

異動命令を受けた労働者からすれば、異動・転勤だけでも不満でしょう。

さらに給料まで下がり減給されたら、怒り心頭、到底納得できないのも当然です。

今回は、異動、転勤で給料が減るとき、その命令が違法かどうか労働問題に強い弁護士が解説します。

- 異動、転勤が幅広く認められるのは、解雇が制限されているため

- 異動、転勤では、給料は変わらないのが原則

- 大幅に給料が減るような異動、転勤は違法の可能性があり、拒否できることもある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

異動、転勤では、労働条件が変わらないのが原則

日本の伝統的なルールには、「長期雇用慣行」というものがあります。

つまり、新卒で入社した会社に、定年まで長期間にわたって勤め続けることです。

この長期雇用慣行のもとでは、解雇権濫用法理のルールがあり、解雇が制限されます。

会社は、解雇が制限され、一方的にやめさせられない一方、異動、転勤は幅広く認められます。

異動、転勤を自由に命じられる裏返しとして、異動、転勤によっても労働条件が変わらないのが原則。

長期雇用され続けながら、異動、転勤で「適材適所」を目指せるのです。

したがって長期雇用のもとでゆるやかに認められる異動、転勤では、給料を減らされはしません。

一方で、職務の内容と連動した給料体系だと、異動、転勤で給料が変わるのも認められやすくなります。

「長期雇用において、異動、転勤の裁量が会社に与えられる」というルールの背景には、給料が労働者ごとに決まっており、異動、転勤によっては減らないという「属人的な給与体系」がセットです。

つまり、日本の伝統的な雇用慣行だと、給料は、仕事の種類や役職で決まるのではなく、労働者ごとに決まっているということなのです。

労働者ごとに決まる賃金は、年功序列によって、勤続年数とともに上昇します。

このとき、異動、転勤で仕事が変わっても、給料は変更されません。

「労働条件の不利益変更」「不当な人事評価」の解説

異動命令について会社に裁量が認められる

そもそも会社には人事権があります。

そのため、これに基づいて異動命令を下す権利があるのが原則。

この原則の例外として、雇用契約書などに「この事業所でしか働かない」などと特定をされていれば、異動、転勤の命令はできません。

つまり、職場を限定する合意があるなら、異動、転勤命令そのものができないのです。

「異動命令が雇用契約の内容となっているかどうか」をはじめに確認してください。

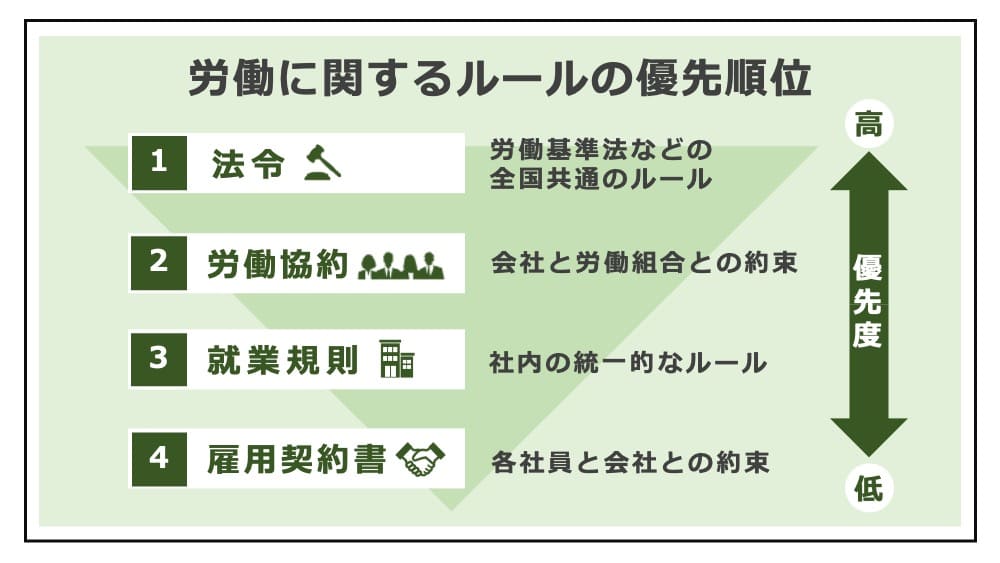

職務内容や勤務地が、雇用契約書によって限定されていない限りは、就業規則などで、業務命令権に関する記載がされていればそれにしたがいます。

このとき、全社的に適用されるルールを定めた就業規則より、個々の労働者ごとに定めた雇用契約書のほうが労働者に有利であれば、雇用契約書が優先します。

会社の異動命令には幅広い裁量があるものの、次の3つの場合には制限されます。

- 雇用契約において職種、勤務地などが限定されている場合

- 不当な動機があり、異動命令が権利濫用となる場合

- 異動命令によって労働者に与える不利益が大きすぎる場合

したがって、通常の正社員であれば、労働者に対するパワハラ、いじめを目的とする場合や、不要な社員が嫌気をさして退職するように仕向けようといった目的のケースを除けば、異動命令は広く認められることになります。

異動命令を拒否したいとき、次の解説をご覧ください。

大幅な減給をともなうなら、違法な異動の可能性がある

異動命令の裁量は、会社に対して広く認められます。

しかし、これに対して、労働条件を不利益に変更することは原則として許されません。

労働条件を、意に反して不利益に変更する手段には、就業規則の変更による方法があります。

就業規則の変更によって、労働条件を変更しようとするならば、「変更の合理性が必要である」という、とても厳しい要件を満たさなければならないと労働契約法に決められています。

したがって、減給をともなう異動命令の場合は、その減給の金額が大きいと労働者の不利益が大きすぎるので、異動命令が違法となる可能性が高まるといえます。

裁判例(和歌山パイル織物事件:和歌山地裁昭和34年3月14日判決)も次のように判断しています。

和歌山パイル織物事件(和歌山地裁昭和34年3月14日判決)

労働者の日常生活に影響を及ぼす賃金の相当な減収、もしくは特に技術者においては、その経歴に照らして、将来にわたる技術的な能力、経歴の維持ないし発展を著しく阻害する恐れのあるような職種ないし職場の転換は、当該労働者の同意が必要である。

したがって、「相当な減収」によって労働者に与える不利益が大きい場合は、異動命令が違法となります。

異動命令に不服なとき「不利益の大きすぎる異動命令は拒否してよい場合がある」と理解しましょう。

減給そのものの違法性について、次の解説も参考にしてください。

どの程度の給料減額なら、違法な異動になるのか

賃金の減額が大きく、労働者に対する不利益の大きい場合には、異動命令は違法です。

その結果、労働者としては、違法な異動命令を拒否してもよいこととなります。

このとき「異動命令が違法となる給料減額は、はたしてどの程度なのか」はとても困難な判断です。

判断を誤り、適切な異動命令にもかかわらず拒否すれば、正当な業務命令への違反。

業務命令違反によって懲戒事由や解雇理由にあたるおそれもあります。

基本的には、従前の給与からどれほど減額されたかを基準として、補助的に、その労働者の生活にかかる費用や、一般的に生活に必要とされる金額などを参考として判断するようにしてください。

少なくとも、給料が半減してしまうといった減給は違法となります。

不当と考えられるほど給料を減額されたとき、行動を起こす前に弁護士へ法律相談ください。

減給をともなう違法な異動命令の撤回に成功した解決事例

新卒で東京都港区の会社に事務職として入社しました。

今年の人事異動で、今までの事務職から、突然、営業職としてはたらくよう業務命令を受け、あわせて東京都新宿区の営業拠点にいくよう指示されました。

この異動、転勤は、自分から希望したものではありません。

総合職の正社員として入社したため、いろいろな職種の経験を積んで成長できると考え、異動、転勤そのものに不満はありませんでしたが、営業職の給料は歩合が中心、このままだと給料は下がる可能性が高くなります。

営業職は、歩合給がかなりの割合を占め、高い営業成績を残さない限り、今までと同額の給料はもらえなくなってしまうからです。

営業職がはじめての私が、初年度はら良い成績を残すのは困難。

結局、事務職として働いた頃より給料は大幅に下がります。

不当な異動なのではないでしょうか。

給料を下げる「減給」は、労働条件の変更。

労働法は、労働条件の変更を厳しく制限しています。

労働契約法8条では「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定め、合意以外の方法で労働条件を変更できないとしています。

希望しない異動・転勤で、一方的に給料を下げるのは、違法のおそれの強い行為。

まずは、弁護士から内容証明を送り、警告を発します。

このとき、上記のように法律上の根拠を明確にし、強いプレッシャーを感じてもらいます。

「違法な命令を撤回しないと労働審判を申し立てる」と強く伝えた結果、無事、異動日になっても異動先での就労を強要されることなく、元の職場での仕事を続けられるようになりました。

まとめ

異動・転勤を会社から命じられたとき、給料が下がるのは適法なのか、解説しました。

異動・転勤の命令そのものは、会社に広い裁量が認められるもの。

そのため、命令について拒否できないケースもあります。

しかし、それは給料が下がらないことが前提であり、あわせて減給になるなら別問題です。

基本給が大幅に下がってしまうような異動は、違法の可能性もあります。

もし、違法な異動を受けたおそれがあるとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 異動、転勤が幅広く認められるのは、解雇が制限されているため

- 異動、転勤では、給料は変わらないのが原則

- 大幅に給料が減るような異動、転勤は違法の可能性があり、拒否できることもある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/