うつ病や適応障害などになっても、休職してよくなるなら復職できます。

しかし、精神疾患は、すぐに治るものではありません。

一度の休職だけで、復職して将来もうまくいくとも限りません。

メンタルに不調があると、休職を繰り返す労働者も多いもの。

相談者

相談者休職期間が十分でなく、治らずクビになった

相談者

相談者休職を繰り返したら社内の扱いが酷くなった

休職と復職を繰り返すうち、徐々に業務や環境に慣れていくケースもあります。

しかし一方、休職を繰り返すと、クビの危険を生むことも。

会社にとって、あまりに繰り返される休職は、解雇を考える理由になるからです。

たとえ制度として休職があっても、将来の労務提供の見込みすらないとクビが近づきます。

今回は、休職を繰り返すとクビなのか、何回まで休職できるのか、労働問題に強い弁護士が解説します。

- うつ病、適応障害などの精神疾患が理由だと、休職を繰り返すケースは少なくない

- 休職を繰り返してもなお、十分な配慮なくしてクビにするのは不当解雇となる

- 休職を繰り返して退職せざるをえないとき、就業規則上のルールを確認する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

休職を繰り返す原因

休職を繰り返すと、労働者の不利益はとても大きいもの。

できれば、再休職は避けたいのは当然です。

そのためにはまず、休職を繰り返す原因を理解するのが大切です。

多くのケースでは、メンタルの不調が再休職の原因となっています。

さらにいえば、そのメンタル不調の原因も、職場の環境にあることが多いです。

そもそも職場の環境が問題なら、復職しても症状は再発し、休職の繰り返しに……。

精神疾患などを理由とした休職だと、再休職も決して珍しくありません。

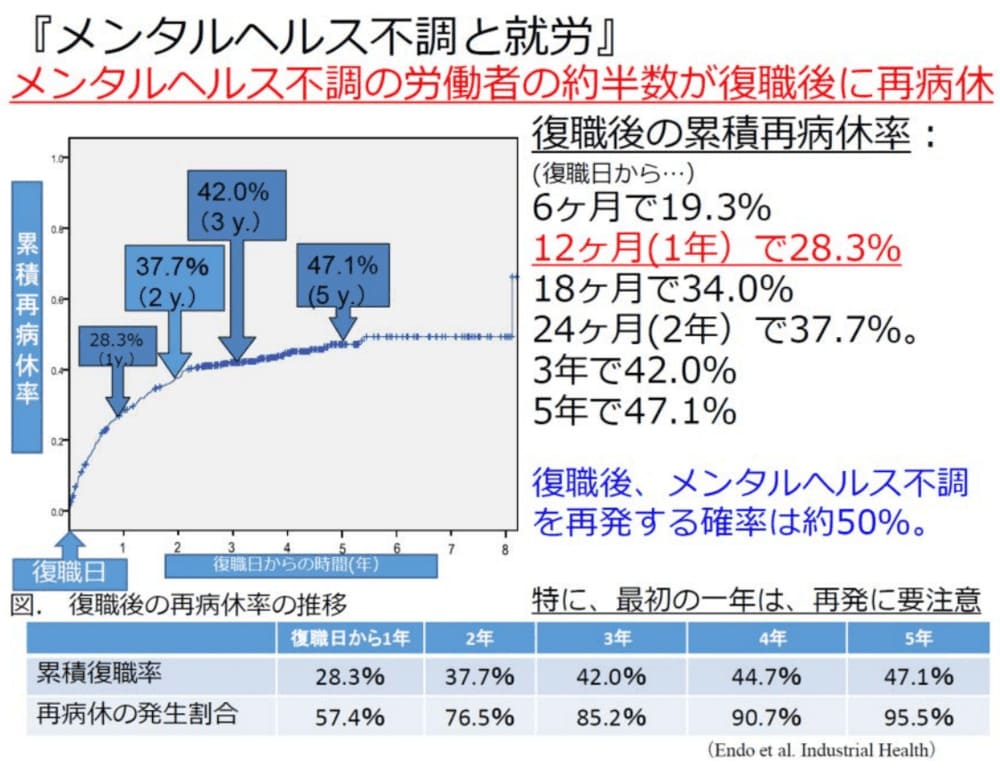

厚生労働省の統計では、メンタル不調で休職した社員の5年以内の再休職率は47.1%。

むしろ、2人に1人は、再び休職してしまうと示しています。

うつ病・適応障害で休職を繰り返すケース

うつ病や適応障害など、精神疾患は、休職を繰り返す原因の典型といえます。

症状が見えないため、医師による判断も難しいケースもあります。

うつ病をはじめ精神疾患が敵視されやすいのも、休職を繰り返す原因になっています。

例えば、次のような会社の対応には問題があります。

- 休職期間が十分ではない

- 復職後の支援体制が整備されていない

- うつ病を敵視し、辞めさせるために休職させようとする

体調が回復しても、業務に耐えられるか、短い診察のやりとりではわからないことも。

一度は「復職できる」と診断しても、後に再発も多いものです。

うつ病は再発のリスクが高く、その分、休職の必要性も増していきます。

産休・育休を繰り返すケース

産休・育休を繰り返すケースもあります。

妊娠や出産を完全にコントロールするのは難しいもの。

その結果、1人目を出産し、育休が明けてすぐに2人目を妊娠することもあります。

このとき、法律に認められた育休、産休が、繰り返し取得されます。

育休から復帰後に退職する際のポイントも参考にしてください。

休職を繰り返し、再休職する流れ

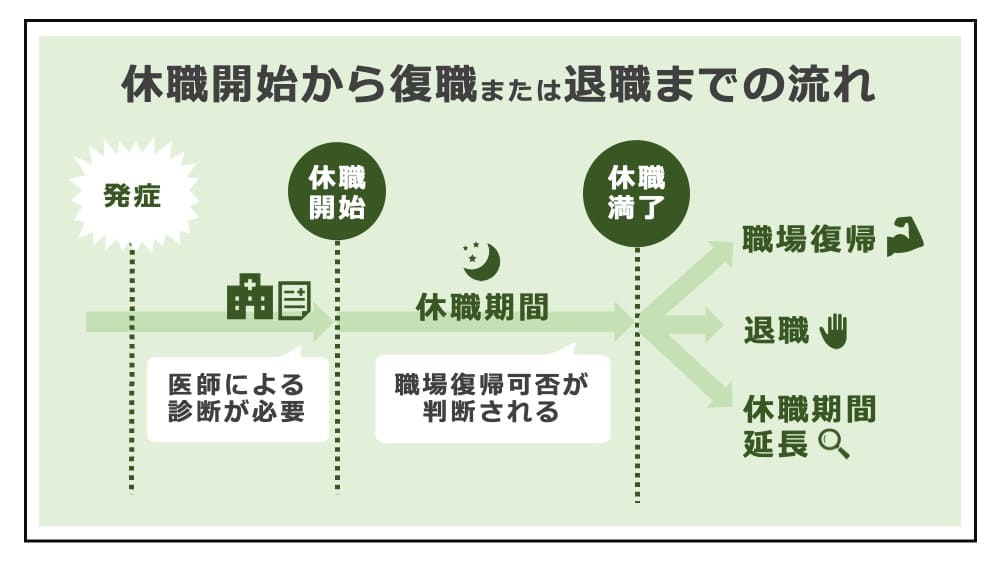

通常であれば、休職したとしても、休職期間満了時までに業務を遂行できる程度に回復していれば復職、そうでなければ当然退職もしくは解雇という流れになります。

しかし、再発率の高いうつ病による休職などでは、再休職をする方も少なくありません。

休職の繰り返すのは避けたいでしょうが、再休職しか方法がないケースもあります。

無理して働くより、再び休職するほうがましな場合もあります。

休職から復職し、再び休職するまでの流れを理解するのが大切です。

まず、再休職の必要性つまり、本当に休む必要があるか検討します。

休職から復職し、生活を改善すれば回復する場合もあります。

少し体調が悪いが、有給休暇をとって戻れるなら、休職の繰り返すのは避けられます。

再び休職するにせよ、何度も繰り返すべきではなく、予定を立ててください。

いつまでに復職するか目標があれば、休職の繰り返すのを断てます。

無計画に休職が伸びてしまうのは防いでください。

余裕をもって、1回目の休職よりも長く休まなければならないと覚悟しましょう。

休職のルールは、就業規則に定められています。

休職を繰り返すとき、2度目の休職の特別なルールがないかご確認ください。

(休職期間の通算、使い切った場合の取り扱いなど)

休職を繰り返すほどに、復帰しようとしても会社に拒否されるおそれがあります。

何度も休職する労働者ほど再発を疑われ、復職の基準は厳しくみられがちです。

しかし、本来、何度目の休職でも判断基準は同じはずです。

裁判例は、相当期間内に原職に復帰でき、適した軽度の業務があるなら、復職の拒否は許されないと判断しています(JR東海事件:大阪地裁平成11年10月4日判決など)。

厚生労働省の統計によれば、うつ病休職の例で、1回目の休職期間の平均が107日であるのに対し、2回めの休職期間の平均は157日となっており、約1.5倍の長さとなっています。

休職中は、ノーワーク・ノーペイの原則から無給が原則です。

この点は、就業規則の定めを確認しておいてください。

給料が請求できない場合、要件を満たせば傷病手当金を受給できます(健康保険法99条)。

うつ病で休職中の給料について、次の解説をご覧ください。

休職を繰り返すとクビになる可能性あり

休職を繰り返せば、クビになる可能性が高まります。

というのも、何度も休職すれば、解雇の有効要件を満たしやすくなるからです。

解雇には正当な理由が必要とされます。

解雇権濫用法理により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない限り、不当解雇として違法になります(労働契約法16条)。

会社は、利益を追及するために労働者を雇用しています。

休職を繰り返すと、労働力を提供できていないことになり、解雇する正当な理由があります。

ここでは、休職とクビ、すなわち解雇との関係について説明します。

休職制度があるならすぐ解雇はできない

会社に休職制度が整備されているなら、すぐ解雇するのは妥当ではありません。

そもそも休職制度は、私傷病について解雇を回避するための制度。

労働者にとって、解雇による不利益はとても大きいもの。

そのため、解雇を回避するための努力として、休職を経る必要があります。

解雇前に休職させれば戻れるならば、解雇は合理性に欠け、無効の可能性があります。

なお、休職を定めるのは法律上の義務ではなく、会社の任意です。

制度の有無は、あらかじめ就業規則などでご確認ください。

休職期間がまだ残っている場合

休職期間がまだ残っているなら、解雇前に休職を継続させる余地があります。

繰り返しの休職も、合計が与えられた休職期間を超えないなら、休ませる必要性は高いでしょう。

解雇前に休職による保護を与えないと、会社は配慮を尽くしたとはいえません。

裁判例でも、休職を十分活用しないことを重視し、解雇を無効と判断したケースがあります。

(K社事件:東京地裁平成17年2月18日判決)

本事案は、躁うつ病で復職後も欠勤続きだった社員の解雇が争われました。

同社の休職制度上、同じ理由での再休職も予定されており、休職期間は17ヶ月残っていました。

にもかかわず再休職を含む適切な対処をしなかったため、解雇は無効と判断しました。

休職期間を使い切った場合

休職期間を使い切っていた場合には、クビになる可能性は上がります。

繰り返した休職を足すと、就業規則上の休職期間を超えるなら、もはや休職できかないからです。

とはいえ、それでもなお配慮が必要なケースもあります。

例えば、休職期間を使い切ってもなお、要件を満たせば一定の休職が可能な企業もあります。

どのような配慮が必要かは、医師の診断、意見を踏まえる必要があります。

また、職種を限定せずに雇用されたなら、職種変更や配置転換も検討すべきです。

これらの配慮をせずにクビにすることは、休職期間を使い切った場合でも許されません。

うつ病から副職するときの注意点は、次の解説をご覧ください。

休職は何回まで繰り返すことができる?

休職は何回まで繰り返すことができるでしょうか。

先ほど解説のとおり、就業規則上、休職には期間が定められているのが通例です。

あわせて、回数にも限度があるなら、会社のルールに従います。

一方で、休職について、回数の限度を明示していない会社も多くあります。

理論上は、与えられた休職期間を超えない限り、回数を問わず休職できることになります。

つまり、休職期間の続く限り、何度でも休職できるというわけです。

例えば、休職期間が6ヶ月の会社のケースで考えてください。

1回目の休職6ヶ月の後に復職した場合、通算規定がなければ休職期間は0に戻る。

すると、2回目の休職は改めて6ヶ月とれる、この繰り返しが理論上可能なのです。

ただし、同じ理由での休職期間は、通算すると定める例も多いです。

すると、同一の理由で、何度も休職を繰り返せば、期間を使い切り退職となります。

通算規定では、次の点のような細かなルールをチェックしてください。

- 通算の対象となる傷病の種類

(「同一」「類似」もしくは双方) - 通算の対象となる期間

(1年以内の再休職の場合など) - 使い切った場合に余分に付与されるかどうか

また、度重なる休職は、もはや回復の見込みがないと評価できるかもしれません。

休職させても治る見込みがないなら、休職は認められず、解雇される危険があります。

したがって、休職の繰り返すのに、回数の限度はないが、実際は、連続した休職は認められづらい可能性があります。

休職のトラブルは弁護士に相談できます。

労働問題に強い弁護士の選び方は、次に解説します。

休職を繰り返し、退職せざるをえない時の注意点

休職を繰り返せば、最終的に退職せざるをえなくなります。

休職のルールの多くは、自然退職の規定が設けられているからです。

休職期間の満了時に、休職事由が消滅せず復職できないときは退職となる規定です。

退職はやむをえないとしても、不利にならないよう注意点を理解してください。

再休職が通算されるか確認する

同一または類似の傷病による休職だと、期間を通算する規定となっていることがあります。

これは、繰り返しの休職が悪用されないよう、会社が設けたルールです。

このとき、再休職の期間が、前回の休職と通算され、退職が近づくおそれがあります。

念のため、就業規則を確認しておいてください。

(通算規定の詳細は「休職は何回まで繰り返すことができる?」参照)

就業規則を変更し、新たに通算規定を設けるのは、労働条件の不利益変更にあたり、問題です。

この場合、その変更に合理性がなければ無効です。

とはいえ、休職制度の濫用防止という目的は、一定の合理性あるものと考えられます。

休職を繰り返すのは迷惑ではない

休職を繰り返すと、後ろめたい気持ちになる人もいます。

他の社員に迷惑だからと、自発的に辞めてしまうことも。

確かに、休職を繰り返すと、士気に影響し、生産性が低下するかもしれません。

しかし、休職はあくまで会社の認めた制度。

会社のルールの範囲内であれば、休職を繰り返すのも、決して迷惑ではありません。

就業規則上の制度なのに事実上利用できないなら、むしろ問題です。

会社にとっても、休職を利用し、健康が回復し、離職率が下がるなど、メリットのある制度。

「迷惑だから辞職しよう」と考えるのでなく、休職を繰り返しても、回復するよう努めるべきです。

復職させてもらえないときの対策も、参考にしてください。

労災だと主張する

休職を繰り返すと、クビになったり退職させられたりするのは、あくまでもその原因が私傷病だからです。

私傷病とは、プライベートの病気やケガのこと。

つまり、労働者の責任で病気やケガになったという意味です。

これに対し、病気やケガの原因が業務にあるなら、労災であり、療養中とその後30日は、解雇が禁じられています(労働基準法19条1項)。

したがって、休職を繰り返してクビになりそうでも、労災だと認定されれば解雇を回避できます。

労災について弁護士に相談すべきケースは、次に解説します。

復職時の配慮を強く求める

復職したら、元の業務をこなせるのが原則です。

しかし実際は、すぐに元に戻れるケースは稀。

無理をすれば、さらにストレスを抱え、休職を繰り返すこととなります。

このとき、会社には軽易な業務を割り振ってもらうなど、配慮を強く求めてください。

職場復帰支援の手引(厚生労働省)も、段階的に復職すべき配慮の必要性を示しています。

次のようなリハビリ出社を設ける会社もあります。

- 模擬出勤

勤務時間と同じ時間帯に出社し、模擬的な軽作業を行う。 - 通勤訓練

会社の最寄り駅まで通勤させ、職場付近で一定の時間を過ごす。 - 試し出勤

業務はしないが、勤務先に一定期間継続して出勤する。

会社の配慮が十分行き届いていれば、休職の繰り返しは避けられます。

むしろ、配慮が十分でなく、それを原因として体調が悪化することも。

不適切な対応によって休職を繰り返さざるを得ないなら、それは労災だといえます。

安全配慮義務違反があるときは、慰謝料を請求できます。

労災の慰謝料の相場について、次の解説をご覧ください。

まとめ

今回は、休職を繰り返すケースについて解説しました。

残念ながら、繰り返しの休職は会社を辞めざるをえない結果となる可能性が高いもの。

クビはもちろんのこと、復職できずに自然退職となる例もあります。

いずれにせよ、労働者にとって良い結果とはいえません。

できるなら、休職を繰り返すのはできるだけ避けたいところです。

しかし、うつ病など、精神疾患は、業務が原因なこともあります。

どうしても休職を繰り返すならば、退職に追い込まれないよう適切な対処が重要です。

解雇されてしまう前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

- うつ病、適応障害などの精神疾患が理由だと、休職を繰り返すケースは少なくない

- 休職を繰り返してもなお、十分な配慮なくしてクビにするのは不当解雇となる

- 休職を繰り返して退職せざるをえないとき、就業規則上のルールを確認する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/