業務中に「仮眠時間」が含まれる業種の方もいるでしょう。残業代は、1日の労働時間が8時間を超えると請求できます。このとき「仮眠時間が労働時間なのか」を正確に理解しなければ、正しい時間把握ができません。本来は労働時間に含むべき時間を見逃すと、残業代を請求し損ねてしまいます。労働時間の定義を正しく理解しないと残業代の計算方法を誤ってしまいます。

相談者

相談者仮眠が長すぎて、プライベートの時間がない

相談者

相談者仮眠時間といいながら緊急対応は必要となる

夜勤や宿直の多い業種は、特に注意を要します。仮眠の時間を含めれば、8時間を超える方も珍しくなく、なかには「仮眠があるから」といって丸一日拘束され、(たとえ仮眠できたとしても)疲弊してしまう労働者もいます。

作業がなくても、仮眠を指示され、時間・場所を拘束されれば「労働時間」の可能性があります。今回は、仮眠時間が労働時間となるケースについて、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 仮眠時間でも「使用者の指揮命令下に置かれている時間」なら労働時間となる

- 仮眠中に実作業のある場合は当然、不活動仮眠時間でも労働時間の可能性あり

- 仮眠時間の残業代を請求するなら、証拠を集め、深夜手当も請求する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

仮眠時間も労働時間になることがある

仮眠時間とは、夜勤や宿直、当直などの間に仮眠できる時間のことです。

会社が「仮眠するように」と命令した時間だけでなく、社内では休憩扱いとなっており「睡眠をとってもよい」時間も仮眠時間に含みます。仮眠時間は、会社としては「休憩時間」を与えているという認識があり、対価が支払われないことが多いです。しかし、仮眠時間が法的には労働時間に含まると、残業代を請求できる可能性があります。

このような法律トラブルを招くおそれのある仮眠時間は、例えば次のものです。

労働基準法に「仮眠時間」の定義はなく、多くの会社は、仮眠時間を休憩時間として扱い、その対価(給料や残業代)を払いません。しかし、本解説の通り、仮眠時間が労働時間にあたるなら、その分だけ会社が対価を払っていない時間が増える結果、残業代に未払いが生じます。

まずはその理由について、詳しく解説します。

仮眠時間が労働時間にあたる場合

仮眠時間が労働時間になるのがどんなケースなのかについて解説します。

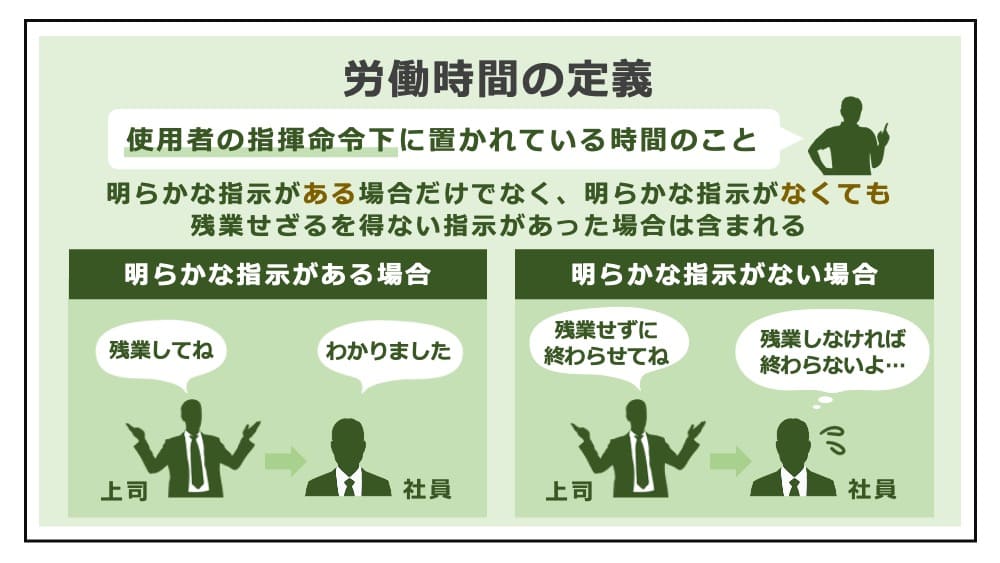

給料・残業代の対象となる「労働時間」の定義は、労働基準法にはありませんが、労働基準法32条によって「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて働かせてはならず、これを超えた残業を去せる場合は労働基準法37条1項の定める割増賃金を払う必要があります。

そしてどんな時間が「労働時間」かは、裁判例によって決められます。

裁判例は「労働時間」を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義します(三菱重工業長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。そして使用者の指揮命令下に置かれたかは、社内のルールによらず判断されます。

会社が「仮眠時間は、労働時間でない」と扱っても、裁判所が客観的に判断します。その結果、違法に残業代を払わないと、仮眠時間が原因で未払い残業代が生じます。

「労働時間の定義」の解説します。

この裁判例の定義にあてはめ、使用者の指揮命令下に置かれているといえる仮眠時間は、「労働時間」にあたります。その場合には、長時間労働となれば、残業代請求が可能です。

仮眠時間と休憩時間の関係

「休憩時間」は自由利用が保障されていなければなりません(労働基準法34条3項)。したがって、一定の拘束のある仮眠時間は、純粋な休憩時間とも言い切れません。仮眠時間は寝ても怒られはしませんが、完全なる休憩とも性質が異なり、仮眠室や休憩室にいなければならない場所的な拘束を受けたり、緊急事態には仕事をする必要があったりするからです。

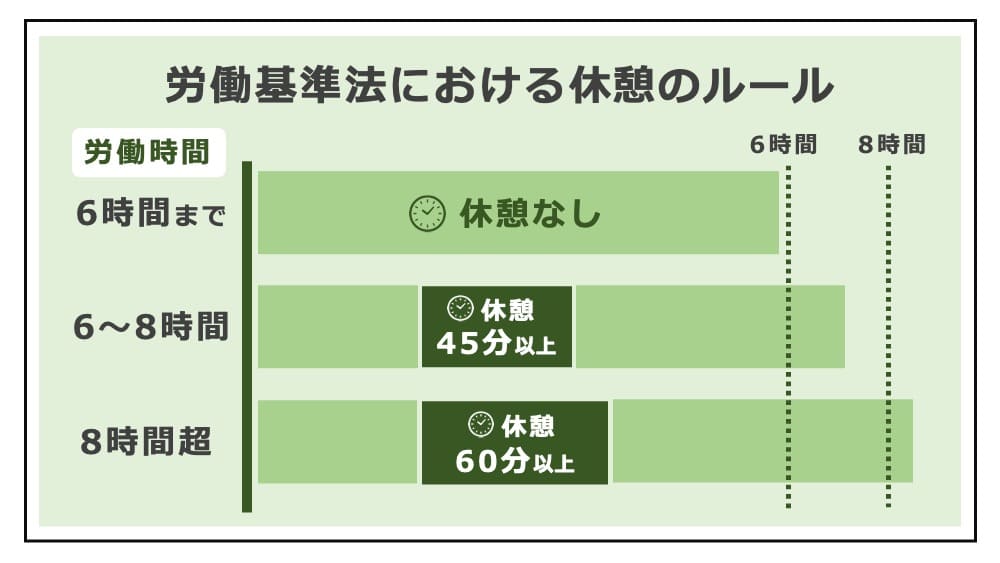

一方で、労働基準法34条1項は次の通り、一定の労働時間ごとに休憩の付与を会社に義務付けます。

| 労働時間 | 休憩時間 |

|---|---|

| 労働時間が6時間以内 | 休憩は不要 |

| 労働時間が6時間を超え、8時間以下 | 休憩は45分以上 |

| 労働時間が8時間を超える | 休憩は1時間以上 |

そのため、仮眠時間を休憩時間だと考えている会社において、その仮眠時間が労働時間だと評価されてしまうと、労働基準法で義務となっている時間分の休憩を与えていないという違法が生じるおそれもあります。

「残業代請求に強い弁護士への無料相談」の解説

労働時間にあたる仮眠時間の具体例

では、前章の解説に従い、労働時間にあたる仮眠時間にどのようなものがあるかを解説します。

実作業に従事した時間

仮眠時間中でも、実作業に従事した時間があれば、その時間分が労働時間なのは当然。例えば、仮眠時間中に、起きて作業しなければならなかったケースです。仮眠しているとき、緊急に作業が必要となれば労働しなければなりません。「警備員は、仮眠時間に5分の見回りが必要」なら、その「5分」は労働時間に違いありません。

労働から完全に解放されない時間(不活動仮眠時間)

一方、「基本的に仮眠してよいが、労働から完全に解放されていない時間」もあります。法律用語で「不活動仮眠時間」と呼びます。

不活動仮眠時間といえど、労働から完全に解放されないなら、休憩とは言い切れません。仮眠中に起こされ、業務の必要があれば、落ち着いて眠りにつけないでしょう。このような仮眠時間もまた労働時間となり、残業代請求できる可能性があります。

- 仮眠時間だが、毎回、緊急対応で起こされる

- 当直中の医師だが救急車が始終来る

- 仮眠時間中も、定期的な巡回警備が必要

- 仮眠していても電話が頻繁になり、応対が必要

不活動仮眠時間が、労働時間にあたるかも「使用者の指揮命令下」かどうかで判断します。労働から解放されず、命令に従う必要があるなら労働時間と評価される可能性があります。このとき、作業した時間だけでなく、仮眠時間全体が労働時間とされる場合もあります。すると、かなりの長時間労働となる可能性があることが、理解できるでしょう。

不活動仮眠時間が、労働時間かどうかは、次の事情を考慮して判断します。

- 場所的拘束があるかどうか

- 業務対応が義務付けられているかどうか

- 実作業に従事した回数・頻度や時間がどれくらいか

- 残業代、その他の手当が払われているかどうか

仮眠時間の判断は難しいため、弁護士のアドバイスが有益です。仮眠時間とは形式ばかりで、実際は労働せざるをえず、その頻度が高いなら「労働時間にあたるのでは」と疑問を持つべきです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

仮眠時間の労働時間性について判断した裁判例

仮眠時間が労働時間になるかを判断するには、裁判例が参考になります。

裁判例には仮眠時間の労働時間性について肯定例、否定例いずれもあり、「労働からの解放が保障されているか」「労働契約上の役務の提供が義務付けられているか」という点が判断基準となっています。

裁判例で認定された事情を参考に、仮眠中の業務の頻度、回数、密度や、義務付けの程度などによりケースバイケースの検討を要します。

仮眠時間が労働時間にあたると判断した裁判例

仮眠時間が労働時間にあたると判断した重要な裁判例が、大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)です。

大星ビル管理事件は、ビル管理業務という仮眠時間の多い業種で、会社が「仮眠時間」と扱う時間が「労働時間」だと判断されたケースです。裁判所は「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」という定義を説明した上で、不活動仮眠時間について実作業に従事していなくても、労働からの解放が保障されていなければ労働時間にあたると判断しました。

労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである(三菱重工業長崎造船所事件)。

そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。

したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)

本裁判例は、仮眠時間に一定の業務が義務付けられ、労働から解放されていないと判断。つまり、労働時間にあたると評価しました。具体的には、

- 仮眠室における待機

- 警報や電話への対応

といった実作業が義務付けられていることが、労働からの解放が保障されているとはいえない理由として認定されています。

本件仮眠時間についてみるに、労働者らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。

したがって、労働者らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて会社の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきである。

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)

仮眠時間が労働時間にあたらないと判断した裁判例

仮眠時間が労働時間にあたらないと判断した重要な裁判例に、ビル代行事件(東京高裁平成17年7月20日判決)があります。本事案は、ビルメンテナンス会社の警備員が、仮眠時間が労働時間にあたると主張して残業代を請求したケースです。

裁判所は、労働からの解放が保障されない不活動仮眠時間が労働時間にあたりうると示唆しながら、実作業に従事する必要が生じることが皆無に等しいなど、実質的に役務提供の義務付けがなされていない場合は労働時間にあたらないとし、労働者の請求を棄却しました。労働時間にあたらないと判断された事情として、次のようなことが認定されています。

- 制服を脱いでパジャマに着替えて仮眠していたこと

- 午後10時以降は業務量は少なかったこと

- テナント社員の退社時の施錠の確認は、巡回者や待機者が行い、仮眠者が起きて行うことは予定していなかったこと

- ビルへの浮浪者や泥酔者の侵入についても警備員が対応し、仮眠者が対応することはなかったこと

仮眠時間でも残業代を請求できる

「仮眠時間」だからと残業代がもらえなくても、だまされないでください。たとえ社内で仮眠時間と扱われても、労働時間にあてはまるケースがあります。その時間中に指示されたり、業務を要したりするなら、残業代を請求しましょう。

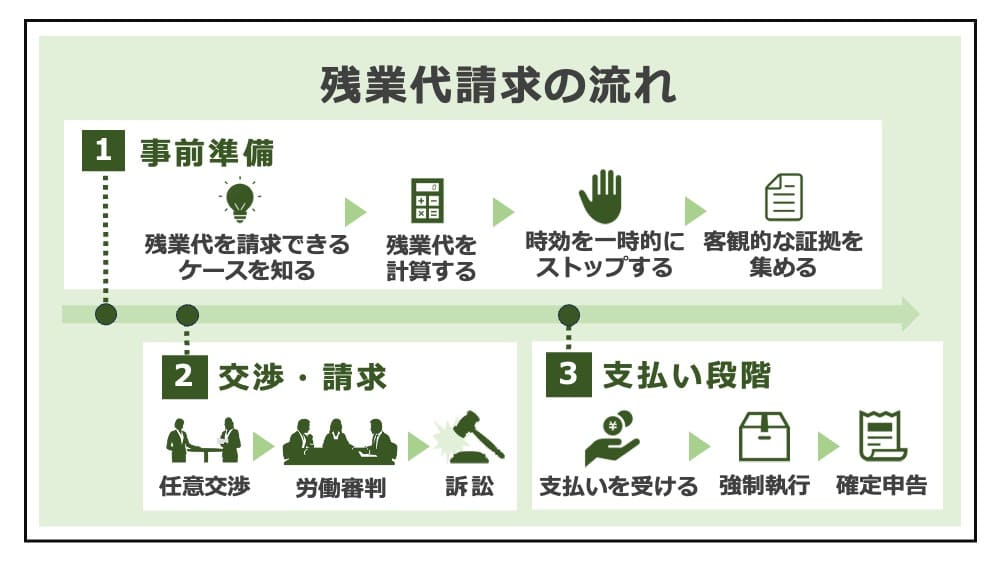

仮眠時間を理由として、残業代を請求する方法は、次の手順で進めてください。

仮眠時間の証拠を集める

仮眠時間の残業代では、証拠集めが大切です。「仮眠時間は休憩だ」と反論していた会社には、証拠がないおそれがあるからです。「労働時間となる仮眠時間が、何時間か」は、労働者が証明しなければなりません。このとき、仮眠時間がどれくらいあるかは、次のもので証明できます。

- タイムカード

- 労働者の作成した日記・メモ

- 仮眠時間が明記された労働条件通知書、雇用契約書

- 仮眠を指示されたメールやメッセージ

時間数とともに、「仮眠時間が労働時間になること」も証明しなければなりません。本解説のとおり、例えば「仮眠中も頻繁に実作業をしていた」という証拠を集めましょう。

「残業の証拠」の解説

仮眠時間の残業代を計算する

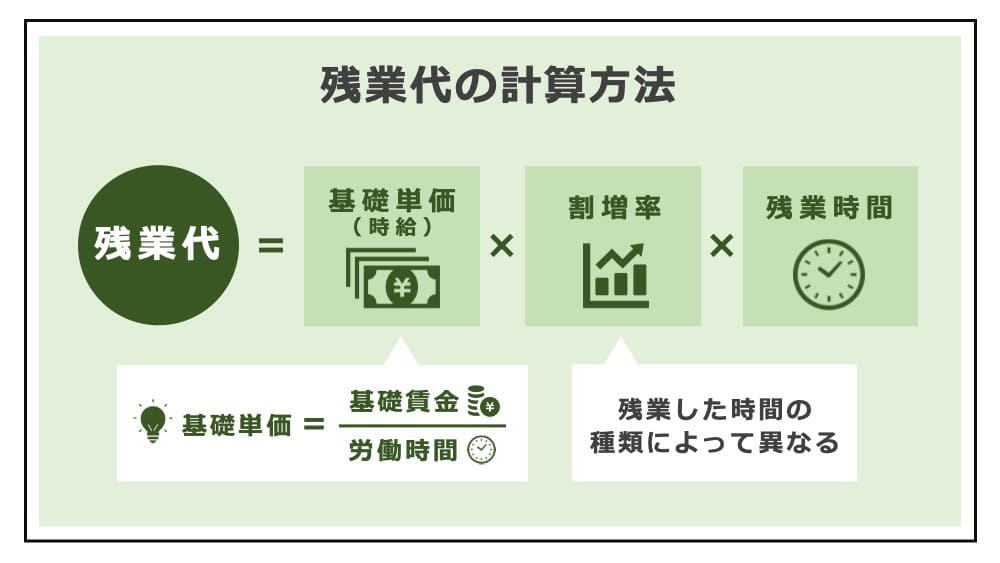

仮眠時間を労働時間と扱った結果、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えるなら、通常の給料の1.25倍の割増賃金が発生しますし、さらに深夜労働(午後10時〜午前5時の労働)なら更に1.25倍、深夜残業(深夜かつ時間外)なら1.5倍の割増賃金が発生します。

このとき、会社が「労働時間」とは扱っていなかった仮眠時間が、実は「労働時間」だったことによって、結果的に労働時間が延びて残業が生じ、残業代に未払いが出るわけです。

「残業代の計算方法」の解説

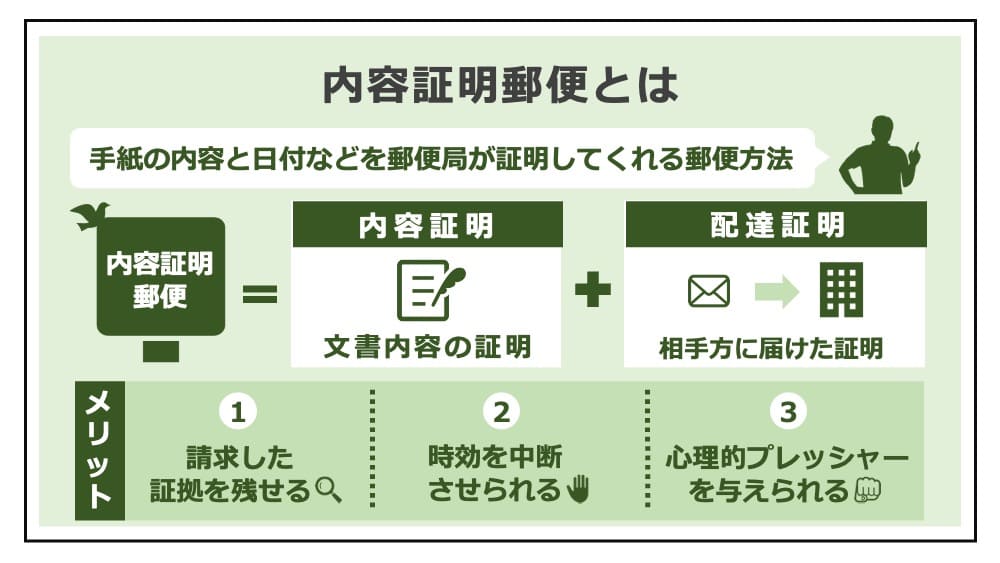

内容証明で残業代請求する

残業代を請求するには、内容証明で通知書を送り、交渉するようにします。内容証明を利用すれば、通知書の内容を、証拠に残すことができます。弁護士名義で請求書を送れば、さらに強いプレッシャーをかけられます。「このまま残業代トラブルを放置するなら、裁判する」と伝えられるからです。

「残業代の請求書」の解説

労働審判・裁判に訴える

内容証明から始まる交渉で、仮眠時間の残業代が払われないなら、裁判に訴えましょう。まずは、より簡易な手続きである、労働審判を利用するのがお勧めです。

労働審判では、労働者保護のため、簡易、迅速かつ柔軟な解決を目指します。その分、証拠の精査に限界があり、話し合いによる譲歩を求められることもあります。ただ、仮眠時間を1分1秒、正確に認定するのは困難でしょう。「仮眠時間が労働時間か」も、厳密に判断するとなれば、長期間の審理を要します。

そのため、まずは労働審判で話し合い、決着する可能性のある紛争だといえます。労働審判でも解決しないなら、訴訟に移行して争います。

「労働審判による残業代請求」の解説

仮眠時間の残業代が発生しない例外ケースもある

労働基準法41条3号で「監視又は断続的労働」という残業代の適用除外の定めがあります。この業務に該当するとそもそも残業代を請求できません。これは、仮眠時間が労働時間だったとしても、そうでなくても同じことです。

労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1. 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

労働基準法(e-Gov法令検索)

2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

仮眠時間のある警備、宿直・当直などの業種は、「監視又は断続的労働」にあたる可能性があります。

ただ、残業代の請求は、労働者の重要な権利です。金銭面だけでなく、長時間労働を抑止して労働者を守る意義もあるものです。「監視又は断続的労働」として残業代が請求できないケースは、あくまで例外です。

少なくとも、「監視又は断続的労働」の時間中の作業は、頻度が低くなければなりません。また、労働基準監督署の許可を要します。

なお、仮に「監視又は断続的労働」となり残業代が不要でも、給料は必要です。無給で働かせられるわけではないので、注意してください。

まとめ

今回は、仮眠時間が労働時間となり、残業代を請求できるケースを解説しました。

「仮眠時間だから」「休憩しているから」という会社の反論を鵜呑みにしてはいけません。仮眠は、深夜業だと特に、業務効率を上げ、健康を保つのに不可欠なもの。自由に利用できない以上、残業代を請求すべきケースは多くあります。

会社が仮眠時間と主張していても、休み方や業務量によっては労働時間になります。仮眠時間とされる時間について、残業代を請求したい方は、ぜひ弁護士に相談ください。

- 仮眠時間でも「使用者の指揮命令下に置かれている時間」なら労働時間となる

- 仮眠中に実作業のある場合は当然、不活動仮眠時間でも労働時間の可能性あり

- 仮眠時間の残業代を請求するなら、証拠を集め、深夜手当も請求する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

★ 労働時間制の問題まとめ

【労働時間の基本】

【労働時間にあたる?】

【特殊な労働時間制】