事故や事件の発生を未然に防ぐ、警備員の仕事は、24時間365時間体制となることがしばしばあります。このとき、労働者へのしわよせに配慮しない会社だと、警備員に残業が生じます。

常に誰かしらは警備に当たらなければならず、警備員の労働時間は長くなりがちです。とはいえ、本来決められた労働時間を超えて働けば、残業代をもらうべきです。警備員は、労働契約の内容によっては、残業代の計算方法が異なるという難しい問題もあります。正しい計算方法を知らないと、警備員の残業代をもらい損ねてしまいます。

今回は、警備員が残業代を請求できるのはどのような場合なのか、労働問題に強い弁護士が解説します。長時間働くことが当然になっている警備員は、ぜひ参考にしてください。

- 警備員でも、残業代請求できるのは当然で、残業代がもらえない業種などない

- 警備員は「監視又は断続的労働に従事する者」の例外を理解する必要あり

- 警備員の残業代の計算は、変形労働時間制が採用されているケースに注意

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

警備員でも残業代を請求できる

警備員だと、残業代は請求できないのではないかと不安な方もいるでしょう。ブラック企業に「警備員なら長時間労働が当然」「特殊な仕事なので残業代はない」と言われることもありますが、このような考え方は誤りです。

確かに、例外的に、警備員のなかで労働基準法の「適用除外」に該当すると残業代が生じません。しかし、それはあくまで一部の警備員にすぎず、その他の大部分は、残業代をもらえます。

通常の警備員の残業代

警備員も、オフィスで働く会社員と同じく、「労働者」となります。そのため、通常どおり労働基準法が適用され、時間外労働には割増賃金(残業代)が払われます。

警備員でも「1日8時間」「週休2日制」のようにサラリーマンと変わらない働き方の人もいます。このとき、決められた時間を超えて働けば残業となり、残業代が生じるのは当然です。例えば、住宅や施設、駐車場での盗難を防ぐ警備員など、日中に働く方の大部分が該当します。

「監視又は断続的労働」の警備員の残業代

一方で、特殊な働き方をしていて、残業代が生じない警備員もいます。「監視又は断続的労働に従事する者」(労働基準法41条3号)に該当する人が、その例です。

適用場外に該当すると、会社が労働基準監督署の許可を得た場合に限り、労働基準法が適用されません。労働時間に関する規定が適用除外となる結果、残業代を受け取る権利はありません。

ただし、残業代をなくすという強い効果のため、要件は厳格に判断されます。「監視又は断続的労働に従事する者」に当たるか、行政の通達の基準は次の通りです(平5.2.24基発110号)。

「監視」の基準

- 主に監視業務をする

- 身体の疲労や精神的緊張が少ない

- 勤務場所が危険でない

- 勤務場所が有害でない(温度、湿度、騒音、粉塵濃度等の観点から)

- 一回の勤務の拘束時間が12時間未満である

- 次の勤務との間に10時間以上の休息が確保できる

「監視」にあたる典型例

パーキングメーターの監視員、マンションの守衛など

「監視」に当たらないとされた例

- 立ちながらの警備、手荷物検査を行う業務

→身体的疲労が多い - 駐車場での料金徴収や車両の誘導

→車両通行のため、勤務場所が危険 - テレビモニターなど警備業務用機械装置で監視する業務

→精神的緊張が多い

「断続的労働」の基準

- ほとんど労働のする必要のない勤務、待機することがメイン

- 精神的な緊張がない

- 勤務場所が危険でなく、勤務場所が有害でない

- 巡視の回数が一勤務6回以下、一回の巡視が1時間以内、その合計が4時間以内である

- 一回の勤務の拘束時間が12時間未満である

- 次の勤務との間に10時間以上の休息が確保できる

※ ただし、当該勤務中の夜間に継続して4時間以上の睡眠時間が与えられる場合は8時間以上。

「断続的労働」にあたる典型例

ビルの宿直・日直業務

「断続的労働」に該当しない例

- 敷地が広大である場所(空港、遊園地、コンビナート)の警備

- 構造上外部からの侵入を防止するのが困難な場所の警備

- 高価な物品が陳列、展示または保管されている場所の警備

法律の例外的な規定について、難しい判断が必要となるため、残業代請求を検討している警備員の方は、労働法を熟知した弁護士に相談するのがお勧めです。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

警備員の労働基準法における「労働時間」の考え方

警備員の残業代を知るには、警備員の「労働時間」の考え方を理解しなければなりません。

警備員の仕事は、労働時間にあたるかどうか、厳密な判断が難しいことがあります。警備の仕事のなかに休憩や仮眠が含まれると特に、「どこからどこまでが労働時間か」と悩むでしょう。

労働時間にあたるかどうかは、実作業をしていたかどうかで決まるわけではありません。会社が、休憩、仮眠と扱う時間も、労働時間になることがあります。警備員だと、実際の労働の時間内にも、ずっと警備の作業をしているわけでもないでしょう。警備する場所に立ち、警戒することこそ業務の根幹をなしているからです。

「仮眠時間は労働時間にあたるか」の解説

このとき、客観的にみて、使用者の指揮命令下に置かれているなら、「労働時間」と評価されます。裁判例では、業務の準備行為など、業務との関連性があり、使用者から義務付けられていたり、これを余儀なくされていたりするときは、指揮命令下にあるとして「労働時間」と判断されています(三菱重工長崎造船所事件:最高裁平成12年3月9日判決)。

たとえ、休憩時間でも、就業規則や上司からの命令によって、即時の警備への対応が義務付けられているなら、指揮命令下にある時間であると評価される可能性が高いのです。

「労働時間の定義」の解説

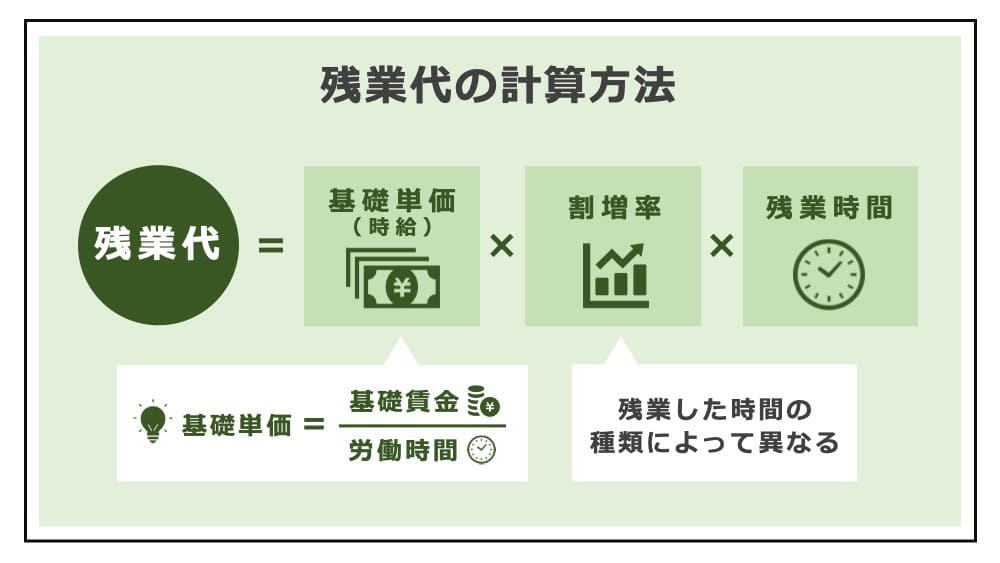

警備員の残業代の計算方法

残業代とは、決められた時間より多く労働したとき払われる給料で、法律用語では「割増賃金」と呼びます。「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた時間に払われるのが原則ですが、ただし、警備員の場合は、変形労働時間制が採用されることもあるため、注意を要します。

一般的な計算方法

多くの警備員は、サラリーマンと同様に「1日8時間」「週休2日制」だと解説しました。このとき、残業代の計算方法についても、警備員だからといって特別なことはありません。

なので「1日8時間、1週40時間」を超えた労働には、通常の給料の1.25倍の残業代をもらえます(あわせて、警備員だと深夜残業のことも多く、午後10時〜午前5時の労働にはさらに1.25倍、時間外かつ深夜だとあわせて1.5倍の割増率が適用されます)。

「残業代の計算方法」の解説

変形労働時間制の警備員の場合

しかし、警備員のなかには、繁忙期と閑散期のある業態も多いものです。

例えば、リゾート地やテーマパークの警備、イベント時の警備などが典型です。このとき、変形労働時間制が導入されるケースがあります。変形労働時間制は、一定の期間を通じて、業務量に応じて労働時間を柔軟に設定できる制度であり、労働基準法には、次の3種類が定められています。

- 1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)

1ヶ月以内の期間を平均して1週40時間となるよう、特定の日・週で法定労働時間を超える労働をさせることのできる制度。 - 1年単位の変形労働時間制(労働基準法32条の4)

1ヶ月を超え、1年以内の期間内を平均して、1週40時間となるよう、特定の日・週で法定労働時間を超える労働をさせる制度。 - 1週単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)

1週40時間以内の範囲で、1日10時間を上限としてその枠内で労働させる制度。常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店のみ適用できる。

変形労働時間制かどうかは、就業規則を確認してください。この制度だと、一定の期間を平均して、「1週40時間」を超えた部分だけが残業となります。つまり、忙しい時期に長時間労働しても、暇な時期に休めたなら残業とならないこともあります。

変形労働時間制を適用される警備員は、「1日8時間」を超えたからとて、すぐに残業となるわけではありません。

「変形労働時間制」の解説

警備員の残業代を認めた裁判例

最後に、警備員の残業代を認めた裁判例にどのようなケースがあるか、解説します。実際に、警備員の残業代の請求が認められるかどうか、過去の裁判例が参考になります。

イオンディライトセキュリティ事件(千葉地裁平成29年5月17日判決)

まず、イオンディライトセキュリティ事件(千葉地裁平成29年5月17日判決)です。この事案は、警備員が、宿直として仮眠していた時間が「労働時間」に該当するかどうかが争われました。裁判所は、警備員側の主張を認め、「仮眠」は「労働時間」だと認める判断をし、その結果、会社に対して180万円の支払いを命じました。

本件の「仮眠」は、制服も脱がず、異常があればすぐ対応できる状態を求められていました。そのため、業務から完全に解放されてはいませんでした。したがって、指揮命令下に置かれているものとして、労働時間にあたると判断されています。このように、なにかあれば仕事に戻る状態の待機は「労働時間」と判断されやすいです。

関西警備保障事件(大阪地裁平成16年3月31日判決)

次に紹介するのが、関西警備保障事件(大阪地裁平成16年3月31日判決)です。この事案は、警備員が18時から翌9時に警備業務にあたり、5時間の休憩を与えられていたところ、休憩時間は労働時間にあたると主張し、残業代を請求したケースです。裁判所は、5時間の休憩のうち、3時間を労働時間だと判断し、残業代の支払いを命じました。

この判断では、休憩時間中、①車中での連絡応答、②制服の着用、③夜間警報装置への即時対応が求められたことが認定され、労働からの解放が保障されていないと判断されました。その結果、休憩のうち、食事などに使用した2時間を除き、残り3時間は労働時間だとしました。

「休憩時間を取れなかった場合」の解説

ジェイアール総研サービス事件(東京高裁平成23年8月2日判決)

最後に、ジェイアール総研サービス事件(東京高裁平成23年8月2日判決)。守衛として勤務した社員が、休憩と仮眠が労働時間に当たると主張し、残業代を請求した事案です。

本事案で守衛は、休憩中は、休憩室で新聞やテレビを見ることができましたが、来訪者が多数いると、休憩中の守衛が対応するのが予定されていました。突発的な事態には、休憩時間中でも対応していた事情もありました。

裁判所は、「休憩時間中の守衛は、緊急事態が発生した場合の対応はもとより、平常時においても、状況に応じて当務の守衛を補佐すべきことが予定されており、外出等の事由な行動は事実上制約されていた」と認定して、労働からの解放が保障されていなかったと評価しました。

「残業代請求の裁判例」の解説

まとめ

今回は、警備員の残業と、残業代の支払いについて解説しました。

警備員によくある深夜の業務や仮眠でも、「労働時間」と評価される例があります。このとき、長時間労働となれば、残業代を請求すべきです。

長時間労働が一般化しがちな警備員の業務も、残業代が請求できるのは当然のこと。例外的に「監視又は断続的労働」で、労働基準監督署の許可があると残業代は受け取ることができません。ただし、「監視又は断続的労働」の例外は許可が必要で、厳格な要件を守らなければなりません。

警備員に採用されがちな変形労働時間制の残業代の計算方法も知っておくべきです。残業代の請求をお考えの警備員の方は、ぜひ一度、弁護士に相談ください。

- 警備員でも、残業代請求できるのは当然で、残業代がもらえない業種などない

- 警備員は「監視又は断続的労働に従事する者」の例外を理解する必要あり

- 警備員の残業代の計算は、変形労働時間制が採用されているケースに注意

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】