会社が、残業を命じるためには、36協定が必要です。

労働基準法では、残業は原則違法で、36協定がある場合に限って許されるからです。

36協定がないと残業が許されないのは、労働者保護のためです。

なので、36協定には残業命令ができる時間の上限を書かなければなりません。

この36協定に書く残業時間には、上限の規制があります。

法律用語で、「36協定の限度時間」と呼ぶこともあります。

法律のルールで、残業に上限を設けたのだから、これに反すると違法だということ。

限度時間を超えた残業時間を、36協定に定めることはできません。

また、36協定に書かれた時間を超えて残業を命じるのも違法です。

今回は、残業の上限規制を知るため、36協定の限度時間について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 36協定は、残業をするための前提となるが、労働者保護のために上限規制がある

- 36協定の上限規制(36協定の限度基準)を守らなければ違法で、刑罰がある

- 36協定が特別条項付きなら上限を超えて残業させられるが、厳しい条件あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】

★ 36協定の労働問題まとめ

36協定とは

36協定とは、その名の通り、労働基準法36条に基づいて締結される労使協定をいいます。

労使協定は、簡単にいうと、労働者と使用者のする取り決めです。

労働基準法36条の条文は、次の通りです。

労働基準法36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

36協定は、本来は違法である残業を、例外的に命じるために必要なもの。

なので、36協定なく残業を命じることは違法です。

36協定の締結当事者は、以下のいずれかです。

- 労働者の過半数代表者

- 過半数の労働者の加入する労働組合

したがって、過半数代表者が正しく選ばれていなければ、その点でも違法となります。

代表者選びは、36協定締結のためであると示し、民主的な方法でされなければなりません。

会社が都合のよい代表者を指名する方法は許されません。

36協定は、残業の違法性を免罰するもので、定めなき会社では、残業命令に従う必要はありません。

36協定なしの残業が違法となる点は、次に詳しく解説します。

36協定の上限(36協定の限度時間)とは

36協定といえども万能ではありません。

むしろ、36協定は、労働者保護のため、残業を一定程度に抑える役割もあります。

なので、36協定に命令する予定の残業時間を書くのですが、そこには上限の規制があります。

この36協定の上限の規制のことを、法律用語で「36協定の限度基準」と呼びます。

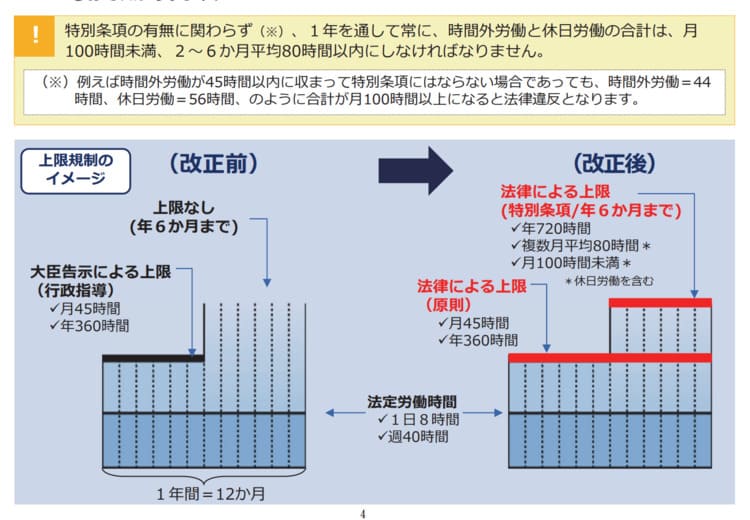

これまで「時間外労働の限度に関する基準」という厚生労働省の告示が規制を定めていました。

しかし告示は、法的拘束力がなく罰則もなく、弱いもの。

その後、法改正がされ法律上の義務となり、現在は罰則のある強い効力を持ちます。

(大企業では2019年4月1日施行、中小企業では2020年4月1日施行)

下記の法律上の上限規制は、以前より告示で定められていた基準を、さらに詳しくした内容となっています。

36協定における残業の上限規制

「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える時間、「1週1日または4週4日」の法定休日の労働について、36協定を締結し、労働基準監督署に届出なければ、させられることはありません。

そして、これらの残業時間には、上限規制があります。

原則として、36協定における残業の上限は「月45時間、年360時間」です。

次章に説明するように、臨時的な特別の事情なくしては、たとえ36協定を結んでも、これを超えては働かせられません。

特別条項が適用される場合の上限規制

36協定で限度時間が定められ、これを超えた残業はさせられないのが基本。

ただ、臨時的・一時的に、上限を超えて残業せざるをえないこともあります。

このとき、特別の事情による、労働時間の延長が認められています。

これを法律用語で「36協定の特別条項」と呼びます。

36協定に特別条項を付けておけば、前章の上限規制を超えて働かせられます。

(ただし、その場合もさらなる上限規制があり、かつ、常時延長できるわけではありません)

特別条項を付けた場合の、36協定の上限は、次のとおりです。

- 年720時間以内

- 1ヶ月の平均が月100時間未満(休日労働を含む)

- 2〜6ヶ月の平均が月80時間以内(休日労働を含む)

※特別条項が適用できるのは、年に6ヶ月が限度となる

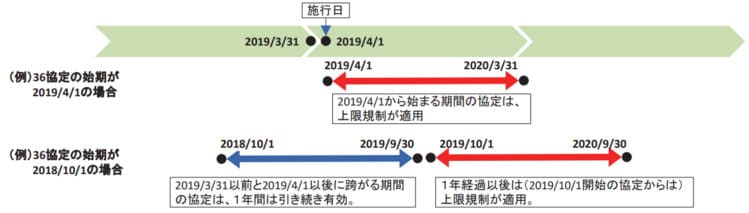

なお、この法改正には、経過措置があります。

つまり、大企業なら2019年4月1日施行、中小企業は2020年4月1日施行ですが、施行日以降の期間のみを定めた36協定が、上記の上限規制の対象となります。

(施行日よりも前の期間を含む36協定は、その協定の初日から1年間はそのまま有効です)

残業代請求に強い弁護士への無料相談は、次に解説します。

36協定の上限規制への違反には刑罰がある

まず、上限規制を超える時間が書かれた36協定は、労働基準監督署に受理してもらえません。

なので、そのままでは、36協定のない残業となり、違法です。

また、36協定に書いた残業時間は、上記の上限規制を守れていても、実際にはそれを超えて働かせたときも違法。

これらの違法に対しては、労働基準法において罰則が定められます。

36協定に関する違反は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰に処せられます。

36協定に違反するとどうなるか、次に解説します。

36協定の上限規制が猶予・除外となる業務

次の3業種では、36協定の上限規制は、5年間猶予されます。

(そのため、これらの業種での適用は、2024年4月1日以降となり、また、その際の上限についても業種ごとに特別の扱いがされ、建設業では「災害の復旧・復興の事業」には、規制が適用されません)

- 建設事業

- 自動車運転の業務

- 医師

また、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、「月100時間未満」「2~6ヵ月平均80時間以内」が2023年3月31日までは適用されません。

新技術・新商品等の研究開発業務では、36協定の上限規制は適用除外となります。

ただし、1週40時間を超えて働いた時間が月100時間を超えた労働者には、医師の面接指導が義務付けられており、違反に対しては罰則があります。

(面接指導をした医師の意見を勘案し、就業場所や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません)

残業が100時間超える場合の違法性についても参考にしてください。

36協定の上限を超えて残業する際の注意点

最後に、36協定の上限を超えて残業するとき、労働者が注意すべきポイントを解説します。

くれぐれも、心身の健康を害し、体調を悪化させないよう、我慢は禁物です。

残業は最小限に留める

本解説のとおり、36協定の上限が定められながらも、一定の条件のもと、それ以上の労働もまったくの禁止ではありません。

ただ、いずれにせよ、残業は最小限に留めなければなりません。

36協定に限度基準があるのは、長時間労働を抑止し、労働者を守るため。

ましてや、たとえ36協定を守っても、無駄な残業を続ける必要はありません。

理由のない残業は、労働者にとって大きな負担を与えます。

場合によっては、違法な残業命令として、断ったほうがよいケースも少なくありません。

違法な残業の断り方は、次の解説をご覧ください。

健康・福祉を確保する措置を利用する

36協定の上限を超えて労働させるとき、会社は、労働者の健康・福祉を確保せねばなりません。

そのため、次のような措置を講じることが義務付けられています。

- 医師による⾯接指導

- 深夜業(22時〜5時)の回数制限

- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)

- 代償休⽇・特別な休暇の付与

- 健康診断

- 連続休暇の取得

- 心とからだの相談窓⼝の設置

- 配置転換

- 産業医等による助言・指導や保健指導

労働者の立場では、自分の身を守るためにも、これらの措置を最大限活用しましょう。

労働時間が延長されるのに、まったく配慮のない会社は、違法の可能性あり。

これらの措置がとられていなければ、安全配慮義務違反のおそれがあります。

業務によってうつ病など体調を悪化させれば、すなわち「労災(業務災害)」

会社に慰謝料をはじめ損害賠償を請求できます。

まとめ

今回は、残業命令の前提となる36協定について、特にその上限の規制を解説しました。

36協定の上限の規制は、36協定の限度時間ともいい、とても大切なもの。

労働者保護のために、これより長く残業は、厳しく見られているからです。

ブラック企業のなかには、残業に上限があるとは知らない会社もあります。

36協定の限度時間を守らないのはもちろん、そもそも36協定のない会社も少なくありません。

不適切な点があるとき、労働者としては残業代請求で対抗すべきです。

残業代の請求を検討している方は、早めに弁護士へ相談ください。

- 36協定は、残業をするための前提となるが、労働者保護のために上限規制がある

- 36協定の上限規制(36協定の限度基準)を守らなければ違法で、刑罰がある

- 36協定が特別条項付きなら上限を超えて残業させられるが、厳しい条件あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【残業代とは】

【労働時間とは】

【残業の証拠】

【残業代の相談窓口】

【残業代請求の方法】