労使協定、労働協約はいずれも、労働法のルールを定める労使の約束です。

言葉は似ているものの、労使協定と労働協約はまったく別物であり、性質が違います。

労使の約束で、これ以外に重要になるのが就業規則と雇用契約書。

どちらも労働契約の内容を決める大切な約束ですが、労使協定、労働協約はいずれも、これらの大切なルールを書きかえたり、就業規則より優先されて労働契約の内容となったりします。

労使協定、労働協約はその重要性に比べて、就業規則や雇用契約書のように、必ず結ばなければならないわけではないため、常に意識して働く労働者は少ないことでしょう。

しかし、「36協定」のように、通常の会社なら、ほぼ必須の書類もあり、実は重要な効力を持ちます。

今回は、労働者と会社の間のルールを理解するために知っておきたい、労使協定、労働協約の意味と、優先順位について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 労使協定、労働協約はいずれも労使のルールを規定するが、性質の異なるもの

- 労使協定は、就業規則の特則のため、就業規則、雇用契約書に優先して適用される

- 労働協約は、労働組合が交渉によって締結する重要なもので、法令に次ぐ高い優先順位

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

労使協定とは

労使協定とは、会社と、その会社で働く労働者の過半数代表との間で結ばれる約束です。

(過半数の労働者が加入する労働組合があると、過半数代表ではなく労働組合が締結当事者となります。)

労使協定は、会社全体に適用されるルールを定めるもので、就業規則の特則となります。

つまり、就業規則が「原則」、労使協定はその「例外」。

就業規則は、法律の原則にしたがって定められていますが、「労使協定を結んだ場合に限って、例外的にすることができる」というように、会社に対する「免罰効果」を持つのが、労使協定なのです。

例えば、労働基準法では「1日8時間、1週40時間」を超える残業は、原則禁止とされますが(労働基準法32条)、労使協定を結んだ場合に限り、これ以上の時間働かせたり、休日に働かせたりできます(同法36条)。

この労使協定は、条文番号にあわせて「36協定」と呼ばれる有名な協定です。

その他、育児介護休業法のように特別なルールを定める法律にも、労使協定を結ぶことにではじめて決められる約束が多く定められています。

>>労使協定の優先順位<<

労働協約とは

労働協約とは、会社と労働組合の間で取り決めた、労使間で守るべきルールのことです。

会社と労働組合が当事者となって交わした書面による約束の多くが、労働協約としての性質を持ちます。

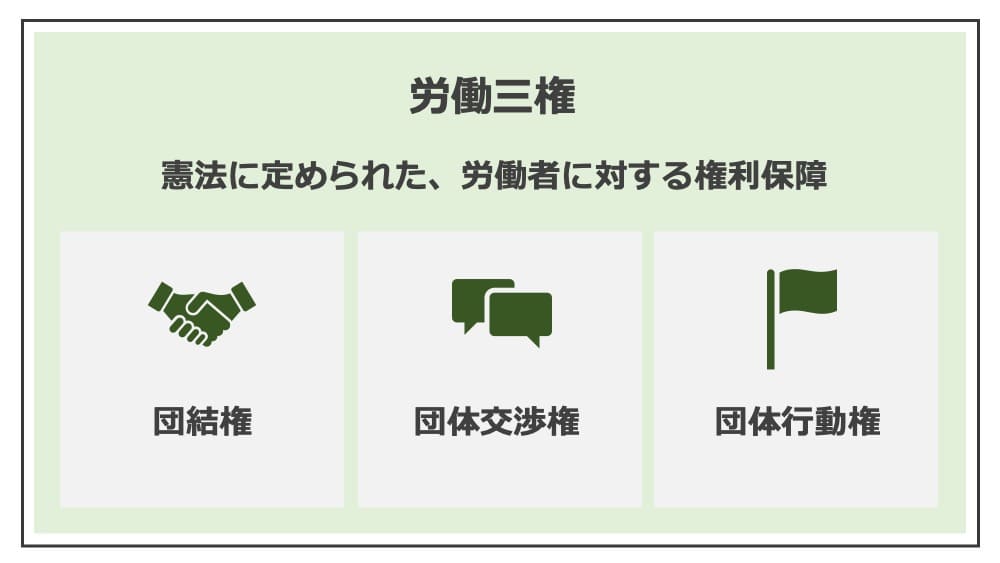

労働組合は、憲法・労働組合により、労働者保護のための強い権限を認められ、保護されています。

労働者には労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が与えられ、誰しもが労働組合に加入できます。

労働組合が交渉(団体交渉)のすえに勝ちとる労働協約は、その性質上、とても強い効力があります。

よくある労働協約の例には、次のものがあります。

- 組合員を解雇するとき、労働組合と協議することを条件とする

- 組合費を給料から控除するチェックオフを定める

- 組合員でなくなったら解雇するというユニオンショップを定める

現在は、社内労組が減少しており、労働組合のない会社は多いもの。

あっても、会社の影響力の大きい、いわゆる「御用組合」のことが多いです。

こんなとき、労働者を保護するために労働協約についての交渉をしてくれるのが、社外にあって労働者1人から加入できる合同労組(ユニオン)です。

労働組合のない会社での相談方法は、次の解説をご覧ください。

>>労働協約の優先順位<<

労使協定と労働協約の違い

以上に解説したとおり、労使協定は、会社と労働者の過半数代表との合意、労働協約は、会社と労働組合との合意、という違いがあります。

いずれも、労働条件を規定する点は共通しており、名称も似ているため、間違えないよう注意してください。

労使協定は、事業場の過半数の労働者が加入する組合があれば、その組合が締結当事者ですが、労働組合のない会社だったり、組合があるけど少数しか加入していなかったりすると、労働者の過半数を代表する社員を選び出し、その人の意見を聞いて結ばなければなりません。

このとき、過半数代表者は、民主的なルールで適正に選ばなければならず、会社の都合のいい人や管理職を指名するといった方法は、労働者に不利になってしまうため許されていません。

労働協約は、そもそもが会社と労働組合で結ぶものですから、労働組合がなければ結べません。

そのため、労働協約は、そもそも存在しない会社もあります。

就業規則にも優先するほどの強い効力があり、法令に違反しない限り、労働者にとって有利なさまざまな労使間のルールを約束しておけます。

労働協約は、書面にして、会社と労働組合が署名・押印する方法で締結します。

労働者が、入社するときに締結する書面の順序は、まず労働条件通知書によって労働契約の内容を知り、雇用契約書に署名・押印し、就業規則の周知を受ける、といったステップで進むことが多いです。

しかし、こんな順序で締結が進むのは、ある労働者に特別に適用されるルールを先に知っておくほうが、自分の労働条件をわかりやすく知れるからです。

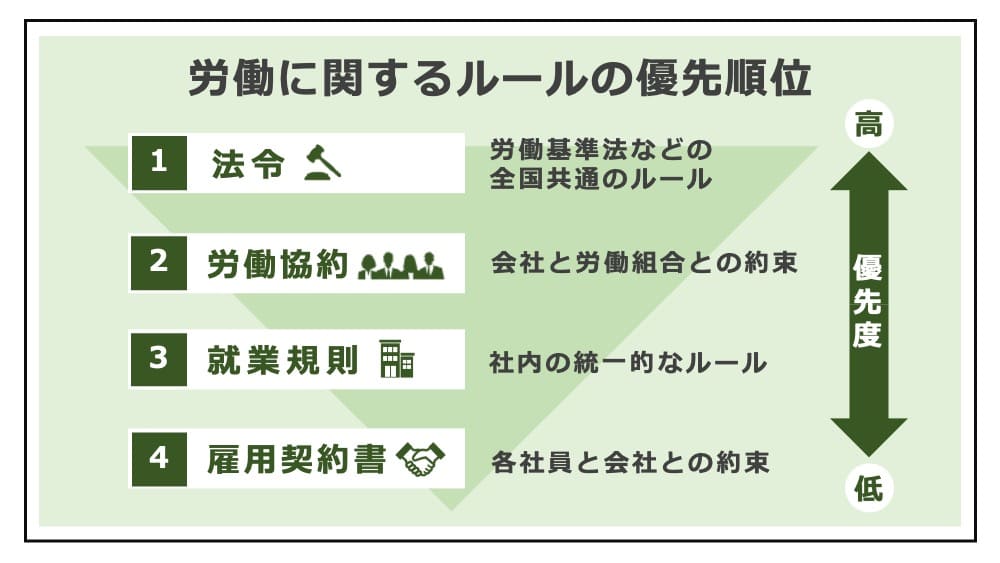

実際の優先順位は、まずは法令(労働法)が最優先で、その次に労働協約、就業規則、そして、最後に雇用契約書などの個別の約束といった関係になります。

労使協定の優先順位

労使協定は、労働基準法などの厳しい法律によって禁止された事項について、一定の例外を設ける規定。

会社の準備している規程類のなかでは、就業規則の特例と位置づけられます。

そのため、労使協定の優先順位は、とても高いもの。

各規定との優先順位について、解説します。

労使協定は、就業規則より優先される

労働基準法は、労働者保護のため、会社にさまざまな行為を禁じています。

その禁止のなかには、刑事罰がついているものもあり、労働基準法違反には厳しいペナルティがあります。

しかし、配慮ある会社なら、法律のルールを少し変えても、労働者保護は不足しないと考えられます。

そのため、労使協定で例外をきちんと定めれば、労働基準法による禁止を一部だけ外せる、これを「刑罰を免じる」という意味で「労使協定の免罰効果」といいます。

以上のことから、労使協定が定められると、就業規則より優先して適用されます。

ただし、労使協定に定めることのできる事項は、労働基準法や育児介護休業法など法令に定められ、どんな例外が作れるかは法律にしたがわなければなりません。

労使協定は、就業規則に優先するものの、法令よりは劣後するということです。

労使協定は、雇用契約書より優先される

雇用契約書は、労働者と会社が結ぶ個別の約束のことです。

雇用契約書の内容は、実際に結んだ労働者個人にしか適用されず、他の社員にはその効果が及びません。

この点で、労使協定は、過半数代表者が結べば、全社員にその効果が及ぶルールですから、労使協定は雇用契約書に優先して適用されます。

36協定の例で、労使協定の優先順位をわかりやすく解説

労働基準法で原則禁止とされる残業命令をできるようにする「36協定」が有名です。

36協定の例を見ることによって、労使協定の優先順位について、わかりやすく説明します。

労働基準法36条は、次のように定めています。

労働基準法36条1項本文

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法(e-Gov法令検索)

条文のなかで「書面による協定」と書かれているのが労使協定のことです。

労使協定を結べば、その協定の定める範囲で、労働時間を延長したり休日労働させたりできるのです。

逆にいうと、労使協定なく残業させれば違法です。

残業代をきちんと払ったとしても、違法なことに変わりはなく、会社は刑事罰による処罰を受けます。

残業のない会社は少ないですから、36協定は、労使協定のなかでもほぼ必須といってよいでしょう。

なお、36協定で定められる残業時間には、限度があります。

36協定の限度基準は、次の解説をご覧ください。

労働協約の優先順位

労働協約は、会社と社員の間のルールのなかでも、とても優先順位の高いものです。

就業規則よりも優先順位が高く、法律の次に優先すべきものとされています。

これは、就業規則、雇用契約書などその他の規定が、会社が一方的に定めるものなのに対して、労働協約は、会社と労働組合が話し合って、交渉、譲歩しながら作っていくものだからです。

この点で、労働協約は、ある程度会社に有利に作られてしまうその他のルールよりも、労働者保護に資するため、優先順位が他のものより高くなっているのです。

労働協約は、就業規則より優先される

労働協約も、就業規則も、いずれも全社員に統一的に適用されるルールという点は共通します。

しかし、就業規則は会社が一方的に定めるもので、会社にとって有利に作れるのに対し、労働協約は、会社と労働組合が話し合って締結します。

そのため、労働協約は、就業規則より優先されます。

つまり、労働協約にルールを定めて合意すれば、会社の作った就業規則とは異なるルールを作れます。

労働協約は、その締結した労働組合の組合員に効果を及ぼすのが原則です。

ただし、事業場で働く労働者の4分の3に効果が及ぶときは、事業場全体に「拡張適用」されるという強い効果があります。

労働協約は、労使協定より優先される

労働協約は、とても強い効力がありますが、当然ながら、法律に違反することはできません。

労使協定もまた、法律に定められている範囲で、就業規則の例外となるものなので、法律に違反できないのは当たり前です。

そのなかで、労使協定は、労働協約よりも劣後する、就業規則の特則にすぎません。

したがって、労働協約は、労使協定よりも優先されます。

労働条件変更の例で、労働協約の優先順位をわかりやすく解説

労働協約の優先順位について、労働協約による労働条件変更のケースを例に、わかりやすく解説します。

就業規則で「始業時刻9時〜終業時刻17時30分(うち1時間休憩)」の7時間30分労働だったとします。

労働基準法では、法定労働時間として「1日8時間、1週40時間」が定められていて、これを上回る定めをすることはできません。

これに対して、労働組合が、1日7時間労働とする労働協約を結ぶと、労働協約は就業規則に優先しますから、その労働組合の組合員の労働時間は7時間となります。

残業をさせるためには、まず労使協定が必要ですが、労働協約で、残業はなしだと定めれば、労使協定があっても労働協約の定めが優先します。

まとめ

今回の解説のとおり、労使協定、労働協約はいずれも、労使のルールを定める重要な書類。

しかし、それぞれの結び方、定められた内容は異なり、性質もまったく異なるものなのです。

労使協定、労働協約の2つに加え、法令、就業規則、雇用契約書が、それぞれ労使のルールに適用されます。

そのため自分がどんなルールで働くのかを知るためには、各規定の内容と、優先順位を知る必要があります。

特に、社内全体に適用される統一的なルールとなる、就業規則との優先関係が、とても重要です。

なかでも、36協定という有名な労使協定は、これなくして残業させられず、36協定のない残業は労働基準法違反の違法行為となりますから、そんな残業命令は拒否することができます。

- 労使協定、労働協約はいずれも労使のルールを規定するが、性質の異なるもの

- 労使協定は、就業規則の特則のため、就業規則、雇用契約書に優先して適用される

- 労働協約は、労働組合が交渉によって締結する重要なもので、法令に次ぐ高い優先順位

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/