多様な働き方の広がる近年、定年まで勤めず、退職を決意する方も多いです。職場の人間関係や将来の不安など、辞めたい理由は十人十色。その一方、円滑退職するには、退職予告期間を含め、退職のルールを知る必要があります。

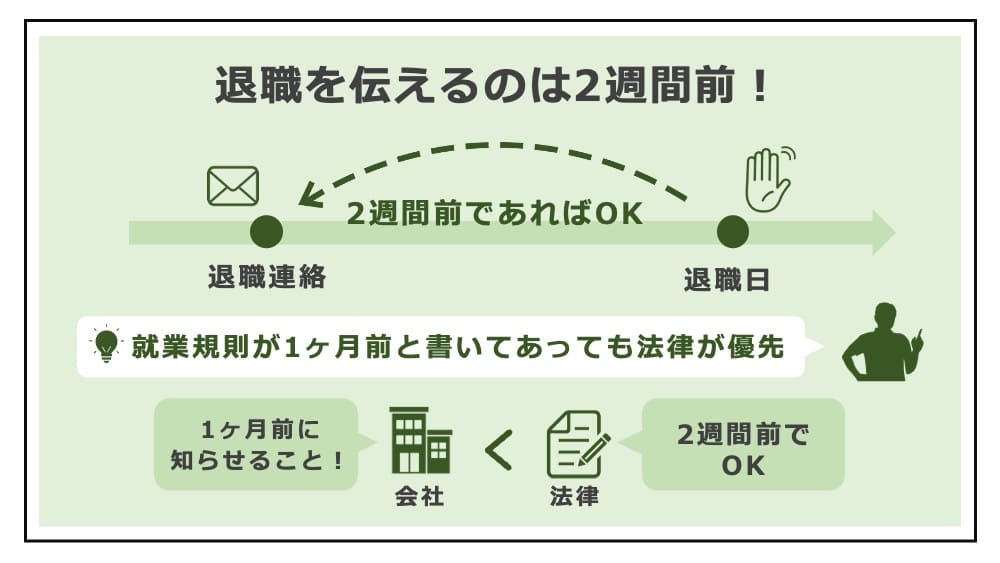

退職予告期間は「退職をいつまでに言い出せばよいか」に関するルール。つまり、退職届をいつまでに出せば退職できるのか、には法的な決まりがあるのです。結論としては、退職は2週間前に予告するのが原則とされます(民法627条1項)。

相談者

相談者上司に退職を伝えても、引き止めがしつこい……

相談者

相談者就業規則に退職3ヶ月前に伝えるよう書いてある

労働者はどんな理由でも退職することができます。民法の定める2週間の退職予告期間を経過してもやめられないのは違法の可能性あり。会社の就業規則で、一方的にそれより長い期間を定めていても、盲目に従う必要はありません。

今回は、退職予告期間のルールについて労働問題に強い弁護士が解説します。

退職は2週間前に予告するのが原則

退職は2週間前に予告するのが原則です。これは、民法の定めるルールによるものであって、これに違反する会社の就業規則などの決まりは無効となる可能性があります。

初めに、退職は2週間前に予告すべき、という基本について、その理由と共に詳しく解説します。

「退職は2週間前予告」が民法の原則である理由(民法627条1項)

退職は、2週間前に予告するのが民法の原則となります(民法627条1項)。

このように退職前に、労働者が会社に対して退職の予定を伝えるべき期間を、退職予告期間と呼びます。退職予告期間は、法律の定めるものなので、退職の意思表示をしてからその期間が経過すると、会社の許可や同意、承諾がなくても労働契約は終了します。

このことを定める民法627条は、次の通りです。

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2. 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3. 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

民法(e-Gov法令検索)

逆にいうと、退職の希望日があるなら、その2週間前に意思表示しなければなりません。これより短い期間しかないと、使用者側の同意がない限り、希望する退職日に会社を辞められないおそれがあります。

労働者には退職の自由があるものの、いつでもすぐ退職できるのでは、企業経営に支障が出てしまいます。重大なプロジェクトの責任者が引継ぎなく退職するというのでは会社の損失は甚大です。労働者の退職の自由と、会社側の事情のバランスの調整として、2週間前に退職を伝えれば辞めることができる、というルールとなっているのです。

会社の退職時には、数多くの労働問題が噴出する危険があります。「辞めたい」と感じた時点で、労働問題に精通する弁護士に、早めに相談するのが賢明です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

労働基準法には退職予告期間の定めはない

労働基準法は、労働者を保護するための最低限の労働条件を定める法律であり、民法の特別法として機能します。労働者の利益になる規定は、民法に優先して適用されますが、退職の予告期間については労働基準法に定めがありません。したがって、原則に戻り、民法の規定によって退職のルールは定められることとなります。

なお、労働基準法は、労働者の不利益を抑止するため、使用者側からの雇用契約の解約、つまり「解雇」については30日前に予告するか、不足する日数分の解雇予告手当を払う義務を課しており、解雇予告のルールについて厳格に定めています(労働基準法20条)。

「2週間」の期間の数え方

退職前の「2週間」の期間の数え方にも注意が必要です。

この期間は、カレンダー上の日数(暦日数)であり、営業日ではありません。そのため、2週間を数えるときは休日や祝日を含めます。また、民法の日数算定のルール(民法140条)にしたがって「初日不算入の原則」がはたらくため、退職を申し入れた日の翌日から起算します。

民法改正前は1ヶ月前の予告が必要な場合があった

以上のルールは、2020年4月1日施行の改正民法下におけるものです。これに対し、法改正前の民法627条2項には「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」と規定されていました。

これによって、給与の締日を基準に、月の前半に退職を申入れた場合は当月の末、月の後半に退職の申入れをした場合は翌月の末に退職できる、というのが旧法下のルールとなっていました。そのため、正社員など月によって報酬を定める月給制の社員だと、最大で1ヶ月前に予告しなければ会社を辞められない状況となっていました。

2020年4月1日の改正民法の施行以降は、このようなルールは次章のように使用者側からの申入れの場合のみに適用され、労働者側の申入れの場合には原則通り、2週間の予告で退職できるよう変更されました。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

例外的に2週間前に予告しても退職できない場合

以上の2週間前予告の原則の例外として、2週間前に予告しても退職できない場合があります。

使用者からの解約申入れ(民法627条2項)

期間によって報酬を定めた場合の使用者からの解約申入れについては、給与の締日を基準に、当期の前半の申入れの場合には当期の満了時、当期の後半の申入れだと翌期の満了時に契約が終了するというルールになっています(民法627条2項)。

前章で解説の通り、2020年3月31日以前の旧民法では、この規定は労働者からの退職の申入れにも適用されていましたが、法改正によって2020年4月1日以降は、使用者からの解約申入れにのみ適用されることとなっています。

使用者側からの労働契約の一方的な解約は、不当解雇のおそれがあります。解雇にお悩みの方は、速やかに弁護士に相談して対処してください。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合(民法627条3項)

6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、退職の申入れは3ヶ月前にする必要があります(民法627条3項)。これは、年俸制に代表されるように、報酬決定の方法が特殊な場合における定めです。

ちなみに、年俸制には「年で給与額を定める」という意味しかなく、実際には労働者の生活保障のため毎月一定額の給料を支払う義務が会社にはあります(労働基準法24条)。また、年で報酬を定めていることは「1年契約」というのとは異なり、雇用契約の期間を定めていない場合はたとえ年俸制でも1年で一方的に契約を終了できるわけではありません。

なお、年俸制には残業代をなくす効果はなく、年俸制でも残業代は請求できます。

「年俸制の残業代の計算方法」の解説

期間の定めのある雇用(民法628条)

期間の定めのある雇用(有期雇用)の場合、期間満了まで退職できないのが原則です。ただし、やむを得ない理由があるときは退職できます(民法628条)。

これは、契約社員やアルバイト、パートや派遣などの非正規雇用によくある、雇用期間に定めのある方に適用されるルールです。そして、やむを得ない理由があるときの退職は、予告期間なく「直ちに」可能です。

労働基準法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法(e-Gov法令検索)

期間の定めのある社員は退職の自由が制限されるので、不当な人身拘束を許さないため、長すぎる期間を定める雇用契約は禁止されます。労働基準法14条は、労働契約期間の上限を原則3年と定めています(専門的知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者については例外的に5年)。

また、更新を期待できるような一定の場面では、有期雇用の契約期間が満了したからといって一方的に解約できるわけではなく、更新せず退職させる、いわゆる「雇い止め」が違法となるケースもあります。

「契約社員の雇い止め」の解説

2週間を超える退職予告期間を定める就業規則は違法?

退職を告げてから2週間で契約が終了するのが法律上のルールでした。これにより、退職届を提出して2週間すれば会社を辞められるのが基本です。

しかし実際は、「申出は退職日より1ヶ月前とする」「退職の3ヶ月前までに届け出る必要がある」など、法律上のルールを超えた予告期間を定める就業規則はよくあります。引き止めを目的に、退職の予告期間を延長する誓約書にサインを強要するケースもあります。会社として「2週間で退職されるのは都合が悪い」事情が背景にあります。会社の本音は、次の点にあります。

- 期間内では業務の引継ぎが終わらない

- 代替の人員を採用できない

- 顧客への対応の手間が増える

- ブラック企業でも文句言わずに働く社員を手放したくない

法律のルールが2週間前と定まっている以上、これらの会社の都合はごく一方的なものであり、違法の可能性があります。そこで、こうした2週間を超える退職予告期間を定める合意が有効なのか、違法ではないのかについて、理由と共に詳しく解説します。

不当に長い退職予告期間を定める就業規則は無効

不当に長い退職予告期間を定める就業規則は、違法であり無効となる可能性があります。

2週間を超える退職予告の期間を定める就業規則が許されるかどうかは、法律上のルールである民法627条1項が、任意規定か、強行規定かによって判断されます。任意規定は、違反するとしても当事者の合意を優先すべき法律の規定、強行規定は、当事者の合意でも覆せない重要な規定のことです。民法の退職予告の定めが強行規定ならば、2週間を超える退職予告期間は、たとえ労働者が合意しても無効ですが、この点について最高裁の判例はなく、未だ決着はついていません。

ただし、不当に長い期間の拘束は許されず、無効であると主張して争うべきです。一方、2週間を多少超える退職予告期間が定められていても、それによる労働者の不利益がさほど大きくなく、その期間分(もしくはそれを超える)対価を得られるなどの事情がある場合は、会社の定める退職のルールに従うのが無難なケースもあります。

退職予告期間の有効性について判断した裁判例

下級審の裁判例では、2週間の退職予告期間は強行規定であると明らかにした例があります。

1つ目が、東京地裁昭和51年10月29日判決(高野メリヤス事件)です。

本事案で裁判所は「民法627条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である」と判断し、理由として「法は、労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるものを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしている」ことを挙げた。

具体的には「退職日の6ヶ月前に解約申入れをしなければならない」という規定につき、2週間を超えない範囲で有効となるに過ぎない判断した。なお、そのほか退職許可制の規定も「労働者の解約の自由を制約する」ため効力を有しないと判断した。

2つ目が、福岡高裁平成28年10月14日判決です。

「従業員が自己都合により退職するときは少なくとも30日前までに所属長に文書により退職を申し出をしなければならない」と定める就業規則の規定の有効性が争点となった事案。

裁判所は「労働者からする退職の申出は、退職まで2週間の期間を要するのみであり、同規定は強行規定と解される」と判断し、「これに反するX社の就業規則ないし本件誓約書の効力には疑義がある」として、否定的な評価を下した。

なお、退職までに、2週間以上の引継ぎ期間を確保しようとし、「引継ぎを完了すること」を退職金を満額支払う条件として定める企業もあります。この場合、退職そのものは妨げられないものの、退職金が減額されたり不支給になったりすることは労働者にとって不利益が大きく、その程度によっては、退職の自由を侵害すると評価される可能性があります。

一方で、裁判例には、就業規則における退職予告期間を守らず退職した社員の退職金を不支給とした会社の判断を認めるもの(大阪高裁昭和58年4月12日判決)があります。

「労働者が裁判で勝つ方法」の解説

労働者には退職の自由が認められる

会社で働いていると、退職には会社の許可が必要だと思い込んでしまう人もいます。しかし、労働者には退職の自由が認められています。

その根拠もまた、前述した民法627条にあり、同上以下の定める退職の申入れに一定の期間を必要とすることはともかくとして、「理由を問わず退職することができる」、つまり「辞められないということはない」という点は、必ず理解しておかなければなりません。

2週間前に退職届を出せば辞められるのが基本

まず、民法627条1項の規定により、本解説の通り、期間の定めのない社員については、2週間前に退職届を出せば辞められるのが基本です。どんな理由であれ、労働者が自分だけの判断で、退職するかどうかを決定できるのであり、会社の同意や承諾、了承などいかなる判断も不要です。

「後任が不在」「忙しい時期に辞めるのは自分勝手だ」といった会社側の理由では、退職の提出を阻めません。望まない労働契約に長期間拘束される理由などなく、我慢は不要です。

「会社の辞め方」の解説

口頭での退職の意思表示も有効

退職の意思表示は、口頭でも有効です。そのため、社長や上司に「辞めたい」と伝えれば、その2週間後には退職の効果が生じ、就労義務は消滅します。

ただし、会社が辞めさせてくれない、在職強要があるといった場合に「退職の意思表示をいつしたか」が争いになると予想されるなら、証拠に残るよう書面で退職届を出すべきです。退職届が受理されないなどといった不適切な対応をする会社に対しては、後から争いになるのを避けるには、退職の意思表示をした事実を証拠化するため、内容証明で退職届を送付する方法も検討してください。

「退職届を内容証明で出すべきケース」の解説

退職願ではなく退職届を出す

退職願ではなく、必ず退職届を出すようにするのも重要なポイントです。

実際は、書面のタイトルよりも中身が大切なのですが、「退職願」というと、あくまで会社の了承を求める「お願い」であると受け取られるおそれがあります。退職の意思表示をして、企業側の意向にかかわらず2週間経過したら辞めたいと考えるなら、「お願い」ではなく「一方的な届出」、つまり、「退職届」を出すことによって意思を明確に示すべきです。

「退職届と退職願の違い」の解説

退職前に必ず有給消化をする

退職予告をする際、未消化の有給休暇があるなら、取得してください。退職後に有休を使うことはできないので、有給休暇が残ったまま退職すると権利は消滅してしまいます。

退職の意思表示をしても、会社が反対するなら少なくとも2週間は辞められないわけですが、この退職予告期間すべてを有給休暇とし、退職まで出社しないことで対策をすることができます。有給休暇は労働者に与えられた権利なので、退職日までに全て消化することは当然の権利行使であり、全く違法ではありません。

「退職前の有給消化」の解説

不当に拘束された場合は損害賠償請求する

退職の自由を妨げるような不当な拘束を受けた場合には、会社に対して損害賠償を請求することも検討してください。辞めたいのに辞めさせてもらえない状態は、パワハラの一種であり、違法性の程度が著しい場合には慰謝料の請求が可能です。

本来なら2週間前に退職届を出せば辞められるはずが、不当に拘束されて辞められないと、その分だけ不本意にも仕事をしなければなりません。転職が既に決まっている場合、このような嫌がらせによって再就職先に迷惑をかけてしまいます。

「違法な在職強要を訴える方法」の解説

退職予告をするときの注意点

次に、退職を申し入れるときに注意すべきポイントを解説します。退職の事案は、解雇に比べれば紛争は激化しづらいもの。とはいえ油断すると足元をすくわれます。

一刻も早く退職したいなら弁護士に相談する

以上の解説はあくまで、会社に非がなく、労働者の意図で辞める場合。これに対し、会社の責任で辞めざるを得ないなら、結論は全く異なります。

例えば、ハラスメントがあってこれ以上働けないケースでは、退職予告期間を気にしていては被害が拡大するおそれがあります。速やかに出社をストップし、退職予告期間の間は欠勤するなどして自分の身を守るべきです(この場合に「会社の責任で就労できない」といえるなら、その期間中の給料も請求すべきです)。

ただし、このような局面は会社との「戦い」であり、安易に進めると損害賠償請求されてトラブルに発展するなど、手痛い反撃を食らう危険もあります。それでも会社を辞めたいなら弁護士にご相談っください。弁護士のサポートを受ければ、辞めたい理由に応じた適切なアドバイスをすることができます。また、会社の違法のある点について弁護士から警告を送ることで、話し合いによって合意退職に成功するケースもあります。

そこまでトラブルが大きくないなら、退職代行のサービスを利用するのおすすめです。

「会社から損害賠償請求された時の対応」の解説

適切なタイミングで予告する

退職による負担を抑えつつ、円満退職を目指すには、退社のタイミングに留意すべきです。まず、就業規則などで、退職予告期間を確認してください。転職先の入社日にも、可能な限り余裕を持たせておきましょう。保険の切り替えの手間を省くには、退職の翌日が入社日となるのがベストです。

また、退職を希望する日がボーナス支給日の前後でないかを確認するのも重要です。「支給日在籍要件」がついている会社では、退職するとボーナスが不支給となってしまいます。会社に不満を言われづらくするために、繁忙期よりも閑散期を狙うのもポイントです。

「ボーナス前の退職と賞与減額」の解説

業務の引継ぎを早めに終わらせる

会社の退社ルールを遵守しても、業務の引継ぎが不完全では意味がありません。引継ぎは、退職日までに終わらせておきましょう。2週間前に退職を申し入れるという法律の原則からすると、退職の2週間前には、業務引継ぎに関する計画やスケジュールがある程度整っているのが理想です。

もちろん、引継ぎが終了しないのを理由に退職を拒否するのは違法ですが、業務に大きな支障が出る事態ともなれば、会社としても退職を止めるために手を尽くすことでしょう。応じないと損害賠償されるリスクがあるなど、争いごとはできるだけ避けるほうがよいです。

「退職の引き継ぎが間に合わない時の対応」の解説

退職を申し出るときによくある質問

最後に、退職を申し出るときによくある質問について回答しておきます。

退職を伝える期間の法律上の決まりは?

本解説をまとめると、退職を伝える期間の法律上の決まりは、次の通りです。

- 期間の定めのない場合:2週間

- 期間によって報酬を定めた場合の、使用者からの解約の申入れ

当期の前半に申し入れた場合は当期末、当期の後半に申し入れた場合は翌期末 - 6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合:3ヶ月

- 雇用の期間を定めた場合:やむを得ない事由が必要

年俸制の場合はいつ退職を伝えればよい?

上記のルールに基づき、年俸制は「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合」に該当するため、3ヶ月前に退職を申し入れる必要があります。

いつ退職を申し出れば円滑に辞められる?

法律上の定めによれば2週間が原則となるものの、労使の合意が成立する場合にはいつでも退職できます。極端な話、会社が同意するなら即日退職も可能です。その分、円滑に退職するには、できるだけ早く退職の意向を伝え、争いにならないよう根回ししておくことも重要なポイントです。

2週間より早く辞める方法はある?

民法の定める退職のルールである2週間前の申入れよりも、早く辞めるには、会社の理解を求めることが大切です。労使が納得しての合意退職ならば、退職日もまた合意によって自由に決めることができ、2週間を待つ必要はないからです。

より早く辞めたいなら、会社にもメリットを示して交渉すること。例えば、後任者への引継ぎをできるだけ早く終わらせ、業務に支障を生じさせないといった工夫が必要です。

退職予告期間と解雇予告期間の違いは?

退職予告期間と区別しておくべき用語に、解雇予告期間があります。解雇予告期間は、解雇するときに要する予告期間。主に使用者が注意すべきもので、労働者に課されるルールではありません。

労働基準法では、解雇は30日前に予告するか、不足する日数分の解雇予告手当を払う必要があります(労働基準法20条)。解雇予告期間は30日が原則で、労働者に不利益な解雇を厳格に規制するため、2週間が基本である退職予告期間よりも長く設定されます。

まとめ

会社で働くのが嫌になったなら、退職するのは労働者の自由。ブラック企業、ワンマン社長に我慢して従い続ける必要はありません。

退職には、労働者ごとの理由や都合があるでしょう。自主退職するのに、希望するタイミングで辞められないと、予定が狂ってしまいます。そのために、法律は退職予告期間のルールを定め、退職の意思表示から2週間の経過で退職できると定められています(民法627条1項)。

会社としては可能な限り働いてもらうため、退職予告期間を長く変更したいと考えるでしょう。円満退職を目指すなら、譲歩できる条件は、許容してもよいかもしれません。円滑に退職するには、退職予告期間に注意するだけでなく、業務の引き継ぎを適切に行うなど、最後まで手抜かりのないよう心がけてください。

退職させない不当な拘束にお悩みなら、不利益が拡大しないうちに弁護士にご相談ください。

【退職とは】

【退職時の注意点】

【退職できないとき】

【退職金について】