退職後に必要となる重要な書類の一つが「退職証明書」です。

退職証明書は、その名の通り「退職したこと」を証明する書類です。退職した会社から発行されるもので、退職後の行政の手続きに活用できたり、転職先に提出を求められたりといった場面において重要な役割があります。

退職証明書は、離職票と混同されやすいですが、発行主体や目的が異なるので注意を要します。退職の機会は、人生で頻繁に訪れるものではなく、慣れない方も多いでしょう。会社から退職証明書をもらえないときの対処法についても知っておく必要があります。

今回は、退職証明書の基本的な法律知識について、労働問題に強い弁護士が解説します。退職後の手続きをスムーズに進めるために、よく理解してください。

- 退職証明書は労働者にとって重要性が高く、会社には発行義務がある

- 退職証明書を直接請求しづらいときは退職手続きについて弁護士を窓口にする

- 退職証明書をもらえないときは理由を確認し、請求した事実を証拠に残す

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職証明書とは

退職証明書とは、従業員が退職した事実を正式に証明するための書類です。退職した事実そのもののほか、ケースに応じて、退職日、退職理由、在籍時の業務内容などが記載されます。

退職した会社から交付されるもので、既に退職済であることを第三者に証明する重要な役割があります。労働者にとって重要なものなので、退職証明書を発行することは、労働基準法22条1項で会社の義務とされています。

労働基準法22条(退職時等の証明)

1. 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2. 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3. 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

4. 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

雇用形態による区別もなく、「労働者」(労働基準法9条)なら退職証明書を受領できます。したがって正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員でも退職証明書を請求可能です。なお、労働者が請求しても退職証明書を発行しない場合、使用者は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条1項)。ただ交付するだけでなく、法律上「遅滞なく」する義務がある点に留意してください。

以下ではまず、退職証明書の基本的な知識を解説します。

退職証明書はどこでもらえる?

退職証明書は、退職する会社が発行します。そのため、自身が労働契約を結んでいた使用者(多くの場合には、人事部や総務部といった担当部署)に請求してください。派遣社員の退職証明書は、雇用する派遣元が発行することとなります。

退職証明書の交付は会社の義務なので、労働者本人が作成することはできません。発行を求める回数に制限はなく(平成11年3月31日基発第169号)、紛失したら再発行を請求できます。

「退職したらやることの順番」の解説

退職証明書はいつもらえる?

退職証明書は「退職したこと」の証明なので、発行タイミングは「退職時」です。理論的には退職後の発行が基本ですが、従業員が退職を申し出た後なら、退職日より前でも発行してくれる会社もあります。ただし、法律の条文上、交付義務が生じるのは「労働者が……請求した場合」であり、請求されないのに交付する必要はないこととなっています。

したがって、退職証明書を受け取るには労働者側からの申請が必要であり、黙って待っていてももらえないことがあります。会社に退職証明書の発行を希望する旨を伝え、必要な手続きを進めてください。発行までの期間は、数日から数週間かかりますが、会社の繁忙状況によっても異なるため、必要なタイミングまでに手元に届くよう計画的に進めなければなりません。

できるだけ早く交付してもらうには、次の注意点を押さえておいてください。

- 退職前に申請しておく

退職前に早めに申請すれば、退職日当日もしくは直後に受け取れるよう手配してもらえるでしょう。会社との関係が良好なら、退職日より前でも柔軟に対応してくれます。 - 退職の意思表示を早めに行う

退職の意思についても早めに伝え、退職日まで余裕をもって準備できるようにすれば、証明書の発行もスムーズです。 - 発行が遅れている場合は催促する

人事部など発行を担当する部署との連絡を取り、発行状況を確認しましょう。遅れが生じている場合には、いつもらえるかを確認し、催促します。 - 返信用封筒を同封するか、会社に取りに行く

退職後や、退職前であっても既に最終出社日を過ぎている場合、手渡しにこだわると時間を浪費するおそれがあります。

なお、退職後2年を過ぎると、退職証明書の交付を請求できません(労働基準法115条)。

「離職票が届かない理由と対処法」の解説

退職証明書の使い道は?

次に、退職証明書を何に使うのか、その使い道についても知っておきましょう。退職証明書が必要となるシチュエーションは、主に次の2つの場面です。

国民健康保険・国民年金保険の加入手続き

国民健康保険・国民年金保険の加入手続きでは、退職証明書が活用できます。行政手続きにおいて、前職の健康保険や厚生年金の資格を喪失していることを確認する必要があるからです。

なお、国民健康保険・国民年金の加入手続きでは、資格喪失証明書を用いるのが一般的ですが、会社の手続きが遅れて発行されていないときは退職証明書で代替できます。保険や年金の切り替えが遅れると労働者に不利益が生じるおそれがあるからです。

転職活動で提出を求められる場合

転職活動の場面では、前職に関する様々な情報を聞かれます。採用しようとする企業にとって、経歴や前職での給与などは、採否や入社後の待遇に影響するからです。求職者は自分のことを良く言うのであって、採用面接や履歴書、職務経歴書といった労働者の作成する資料を補完し、客観的な情報を得るために退職証明書を求めるのです。

退職証明書は前職の会社が発行するので、労働者の状況を客観的に知れる信用性の高い資料として、採用の場面で重宝されます。副業・兼業を禁止する会社では、前職を完全に退職したことを確認する役にも立ちます。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

退職証明書に記載する内容は?

退職証明書に記載すべき内容は、労働基準法22条1項に定められた次の5つです。会社が作成するものなので、労働者は作り方まで知る必要はないものの、必要な情報が記載されているかどうかを確認するのに不可欠な知識です。

また、証明機能を果たすため、退職者の氏名、会社名、退職日、発行日といった一般的な情報は当然に記載されます。詳しくは厚生労働省のフォーマットも参考にしてください。

なお、退職証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならないこととされています(労働基準法22条3項)。つまり、記載事項は労働者が指定できるのであり、例えば、転職先には知られたくない退職理由などは省略できます。労働者が不要と判断した項目について会社が勝手に記載するのは違法であり、直ちに修正を求めるべきです。

使用期間

退職までに、その会社に在籍した期間を記載し、証明します。

(記載例:「平成20年4月1日から令和3年9月30日まで」)

業務の種類

在職中に従事していた業務を記載し、証明します。

(記載例:「営業職」)

事業における地位

在職中に就任していた役職について記載し、証明します。

(記載例:「営業部第2課係長」)

賃金

退職までに得ていた賃金額を記載し、証明します。

(記載例:「基本給300,000円、手当50,000円」)

退職の事由(解雇の場合にはその理由)

退職理由、自己都合か会社都合かなどを記載します。

(記載例:「職務命令に対する重大な違反を理由とする解雇(就業規則XX条)」)

「正当な解雇理由の例と判断方法」の解説

退職証明書の請求と発行方法

次に、退職証明書をどのようにもらえるか、請求から発行、受取までの方法を解説します。

退職証明書は、発行が義務付けられていますが、その方法は法律で定められているわけではなく、会社の指定する手順を踏む必要があります。一般的な手続きについて以下に説明します。

退職の意思を伝える

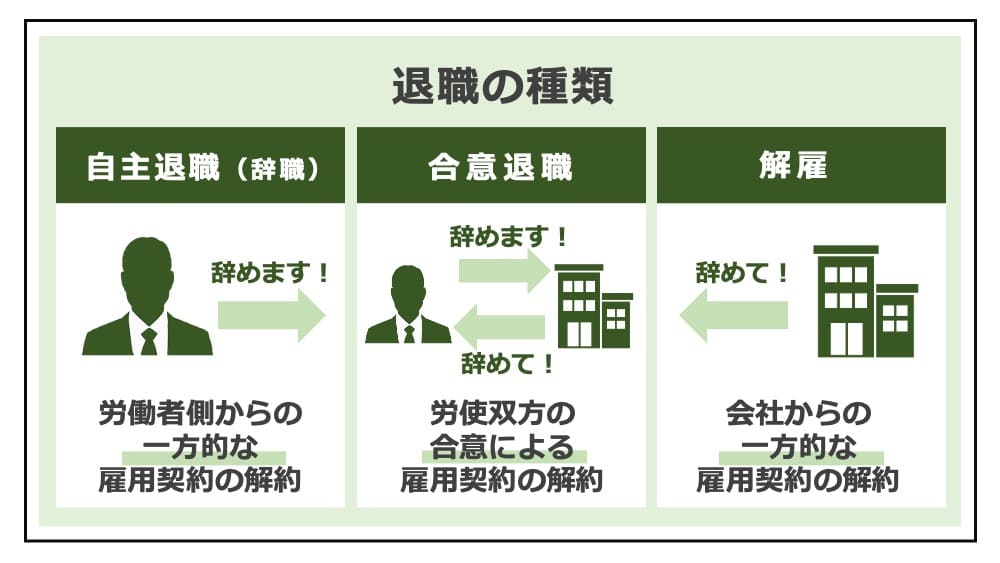

退職証明書は、退職後に交付されるものなので、まず退職の意思を伝えることから始めます。労働者が会社を辞める方法には、自主退職(辞職)、合意退職、解雇の3種類があります。

これらそれぞれの種類に応じて、退職のタイミングは次のように決まります。

なお、労使関係が良好なら早めに退職証明書をもらうことができますが、退職強要をされたり、解雇をされたりといったケースだと、労使の関係が悪化していてスムーズには交付してもらえないおそれがあります。

「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

会社に退職証明書を請求する

退職の決断をしたら、できるだけ早めに退職証明書を請求しましょう。退職証明書は、労働者が請求して初めて交付の義務が生じます。逆にいえば、請求しない限りいつまで待っても発行してもらうことはできません。

請求方法に法律上の制限はありませんが、例えば次の方法があります(申請書など、会社の指定の書式があるときはそれに従います)。

- 対面で請求する

最終出社日前で、引き継ぎ業務中の場合など、対面での請求が便利です。 - 電話で請求する

既に最終出社日を過ぎているなら電話での請求も可能です。ただし、揉めている事案では、証拠に残りづらいデメリットがあります。 - メールやチャットで請求する

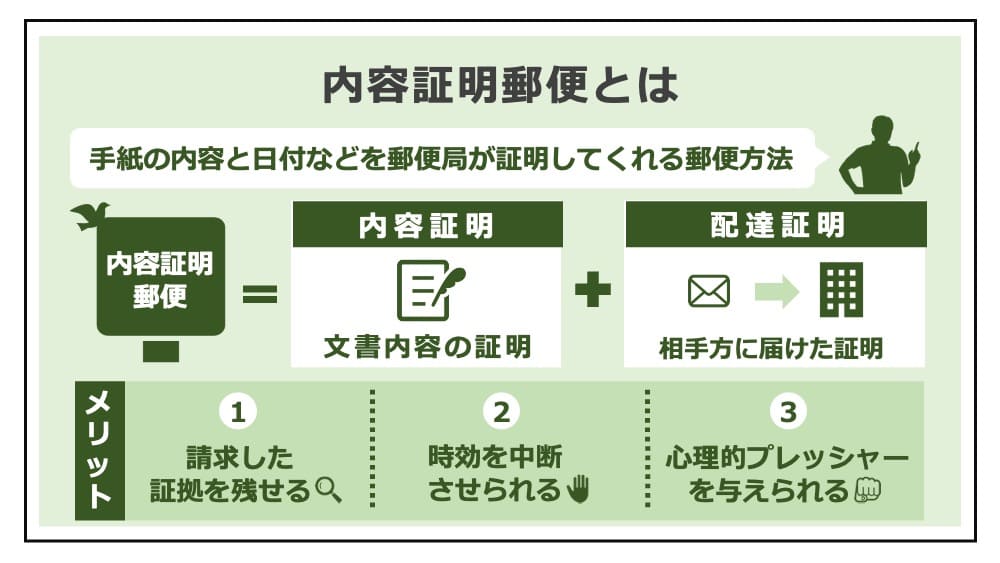

ハラスメントがあるといった直接話しづらい場面ではメールを活用できます。 - 内容証明で請求する

内容証明なら、請求した内容を証拠に残せるので、退職トラブルに発展する可能性のあるケースで有効な方法です。不当解雇を争う場合などは、弁護士に依頼して代わりに請求してもらうのが最善です。

申請書を提出する

勤務先に所定の申請書がある場合には、必要事項を記載した申請書を、指定された担当部署に提出します。また、決められた書式のない場合にも、「退職証明書に記載してほしくない事項がある」というった要望のある場合、誤解の生じないよう書面で請求するのがおすすめです。

退職証明書を受け取る

請求後は、進捗状況を確認し、遅れている場合には督促しましょう。

退職証明書を交付されたら、内容に誤りがないかしっかり確認してください。特に、記載しないよう求めた情報が誤って書かれていないかは要注意です。誤りがある場合は速やかに訂正を依頼しましょう。退職証明書の受取方法は、手渡しのほか、郵送してもらうよう依頼することもできます。

「不当解雇に強い弁護士への相談方法」の解説

退職証明書をもらえないときの対処法

次に、会社が退職証明書を発行してくれないときの具体的な対処方法を解説します。

退職証明書の交付は法律上の義務ではあるものの、誠意のない会社だと発行してもらえない場合があります。必要なタイミングが迫っているなら、速やかに対応しなければなりません。

退職証明書をもらえない理由を確認する

まず、退職証明書をもらえないとき、入手できない理由を確認しましょう。理由ごとに、適切な対処法が異なるためです。よくある理由ごとの対処法は次の通りです。

退職証明書の発行を失念していた場合

会社が、退職証明書の発行を失念している場合もあるので、まずは正式に退職証明書の発行を再度依頼しましょう。口頭でしか請求していないなら、文書での要求によって記録に残す方が対応してもらいやすくなります。直属の上司にしか伝えていないなら、人事部門の責任者や社長などといった上位のポジションの人にも進捗状況を確認し、コミュニケーションを密に保ちましょう。

「退職届を内容証明で出すべきケース」の解説

会社に法律知識がない場合

労働法の知識が不足している会社では、退職証明書を遅滞なく交付する義務があることを知らないおそれがあります。小規模な企業だと特に、「交付しようにも退職証明書の書き方が分からない」という場合もあります。本解説を参考に、法律上の義務と、違反した場合の罰則があることを説明し、あわせて厚生労働省のフォーマットを示して説明しましょう。

円満退職でないため嫌がらせをされた場合

退職強要や解雇、しつこい引き留めを振り切っての自主退職など、円満に退社できなかった場合に、嫌がらせをしてくる会社があります。退職直前は、特に嫌がらせの起こりやすい時期です。このような悪質な会社だと、話し合いでの解決はもはや困難です。労働基準監督署や弁護士に相談して対応を検討すべき段階といってよいでしょう。

「解雇される前に退職する方法」の解説

会社が不利な事情を証拠化したくないと恐れている場合

解雇の事案では特に、会社が退職証明書を出そうとしない理由が「不利な事情を証拠化したくない」と恐れているケースがあります。解雇理由は必ず労働者に説明する必要があるのですが、不当解雇だと主張されて争われるのが怖いというわけです。不当解雇をする悪質な会社ほど、不利な事情を証拠に残さないよう、解雇予告を口頭でするなどの悪どい手口を駆使します。

このような場合に退職証明書の入手を優先したいなら、退職証明書の用途を説明するのが有効です。なぜ必要なのか、争う意図があるのかどうか、といった点を明確に説明することで、会社に証明書を発行してもらいやすくなります。

なお、不当解雇をされたら、泣き寝入りする必要はありません。不当解雇は違法であり、無効となるので、撤回を求めて争うのが適切です。

「解雇を撤回させる方法」の解説

退職証明書以外の他の資料で代替する

どうしても退職証明書を入手できないとき、必要なタイミングが迫るなら、代替の資料を用意しましょう。退職証明書の代わりになる資料は、その使い道に応じて次のようなものです。

- 国民健康保険・国民年金の加入手続き

健康保険資格喪失証明書、厚生年金保険資格喪失証明書、離職票 - 転職活動の場面

在籍証明書、退職予定証明書、離職票

いずれの場合も、退職証明書を発行しない会社に違法があるのであり、労働者が損をする理由はありません。とはいえ、転職先から退職証明書を求められた場面で、速やかに提出できないと再就職先を失うおそれがあります。提出が遅れると「やましい退職理由を隠したいのではないか」と邪推されてしまうこともあります。

重要なポイントは、退職証明書を準備できなかったことを真摯に謝罪し、正直に伝えること。誠意ある対応をし、他の代替資料を提出する努力をしていれば、理解を示す会社も多いはずです。悪い印象を抱かれない範囲で「前職とトラブルになっている」と伝えるのもよいでしょう(ただし、前職の悪口や誹謗中傷は悪いイメージを与えることが多いです)。

「不当解雇の証拠」の解説

労働基準監督署へ通報する

会社が退職証明書の発行を拒む場合、労働基準監督署に相談するのが次のステップです。

労働基準監督署は、労働基準法などの重要な法令違反について、企業を監督し、違法な行為に対しては助言指導、是正勧告といった権限を行使することができます。

労働基準監督署の監督官は、司法警察官の職務を行い、刑事罰に処せられる行為について逮捕、送検する権限を有します。退職証明書を遅滞なく交付しない使用者には30万円以下の罰金が科されるため(労働基準法120条1項)、悪質なケースでは労働基準監督署への通報が非常に有効です。

「労働基準監督署への通報」「労働基準監督署が動かないときの対処法」の解説

弁護士に相談する

労働基準監督署でも解決しない場合、弁護士に相談するのがおすすめです。労働問題に詳しい弁護士に依頼し、弁護士から会社に通知してもらうことで、退職証明書を請求しましょう。問題が退職証明書の不交付に留まらず、不当解雇やハラスメントといった深刻な労働問題に発展する最悪のケースでは、労働審判や訴訟といった裁判手続きで責任を追及すべきです。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

退職を証明する他の書類との違い

退職を証明する書類は、退職証明書以外にも、離職票、離職証明書、解雇理由証明書などがあります。それぞれ記載内容は発行元、利用されるシチュエーションが異なります。

| 退職証明書 | 離職票 | 離職証明書 | 解雇理由証明書 | |

|---|---|---|---|---|

| 記載内容 | ・使用期間 ・業務の種類 ・事業における地位 ・賃金 ・退職の事由 | ・被保険者番号 ・資格取得年月日 ・離職年月日 ・離職理由 ・資格喪失原因など | ・被保険者番号 ・離職年月日 ・離職理由 ・賃金額など | ・解雇の理由 |

| 発行元 | 会社 | ハローワーク | 会社 | 会社 |

| 利用されるシーン | ・国民健康保険・国民年金保険の加入手続き ・転職先への提出 | ・失業保険の受給 | ・離職票を入手するとき | ・不当解雇を争う場合 |

離職票との違い

退職証明書と離職票の大きな違いは、使用するシチュエーションと発行元にあります。

退職証明書は、主に、国民健康保険・国民年金の加入時や転職時に利用する書類であり、会社が発行する退職の証明です。これに対して離職票は、失業保険の給付に必要となる資料であり、公的機関であるハローワークが発行する公文書です。

いずれも退職に関する情報の証明ではあるものの、意味が異なるため区別が必要です。

「離職票のもらい方」の解説

離職証明書との違い

離職証明書は、正式名称を、雇用保険被保険者離職証明書といいます。離職証明書は、会社が発行しますが、離職票を得るためにハローワークに提出するものです。労働者が早く離職票を得られるよう、退職日から10日以内に提出しなければなりません。

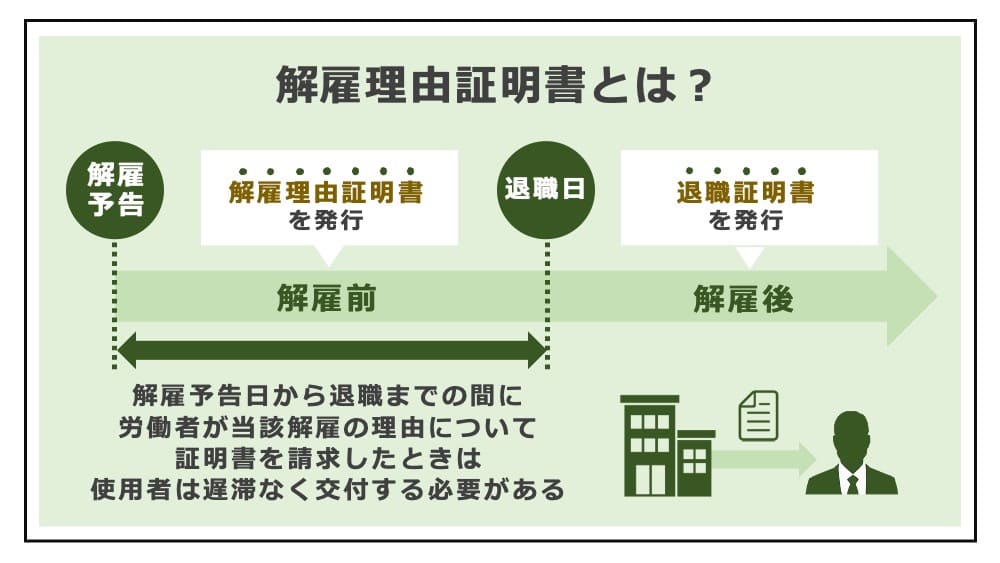

解雇理由証明書との違い

解雇のケースでは、解雇予告をした時点で、その理由を労働者に請求に応じて伝えなければなりません。この場合、解雇予告をしてから解雇日までの間に交付されるのが解雇理由証明書です(なお、解雇の場合にも、退職後は退職証明書を請求でき、こちらにも解雇理由が記載されます)。

「解雇理由証明書の請求方法」の解説

退職証明書についてのよくある質問

最後に、退職証明書についてのよくある質問に回答しておきます。

退職証明書を受け取ったときの注意点は?

退職証明書を受け取ったら、提出前にくれぐれも、入手した証明書によく目を通して、不利な内容ではないかを確認してください。内容を確認せずに転職先などに提出してしまうと、その後に伝えた情報を忘れてもらうことはできず、採用において不利に考慮される危険があります。

退職証明書に印鑑は必要?

退職証明書は、公文書である離職票とは違い、書き方や様式に決まりはありません。ただし、社印の押印のない退職証明書は行政の手続きに利用することはできません。また、転職先に提出するにあたっても、自身で作成した、もしくは偽造したなどと疑われる危険があり、不適切です。

退職証明書を紛失したら再発行できる?

退職証明書の請求回数に制限はありません(平成11年3月31日基発第169号)。そのため、紛失した場合にも再発行を求めることができます。ただし、退職後2年が経過すると請求することができません(労働基準法115条)。また、法律上も「無料で」発行する義務まではなく、再発行を請求すると費用負担を求められるおそれがあります。

退職証明書の記載事項が希望と異なる場合は?

退職証明書の記載事項が求めたものと異なるとき、慎重な対応を要します。労使の関係が悪化していると、あえて再就職に不利になる事情を意図的に記載する悪質なケースもあります。特に、解雇時に顕著であり、「口頭で聞いたのとは異なった解雇理由を記載される」「一貫性のない解雇理由を後付で主張される」といったトラブルに発展したら、不当解雇を疑うべきです。

「解雇が無効になる具体例と対応方法」の解説

まとめ

今回は、退職証明書についての法律知識を解説しました。

退職証明書は、退職後の手続きや公的サービスへの加入、新しい職場への提出など、様々な場面で重要な役割を果たします。離職票と異なり、主に退職した事実を証明するための書類であり、退職する会社の人事部などが発行します。労働者にとって重要なものなので、発行されないときは強く請求しなければなりません(退職日から2年を過ぎると法的にも請求権がなくなってしまいます)。

退職時に揉めると、退職証明書を発行してもらえなかったり、希望と違った記載内容にされてしまったりといったトラブルもあります。違法な対応が疑われるなら、速やかに弁護士に相談ください。退職後の手続きを円滑に進めるには、相手が悪質な会社であるほど適切な対応を要します。

- 退職証明書は労働者にとって重要性が高く、会社には発行義務がある

- 退職証明書を直接請求しづらいときは退職手続きについて弁護士を窓口にする

- 退職証明書をもらえないときは理由を確認し、請求した事実を証拠に残す

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【退職とは】

【退職時の注意点】

【退職できないとき】

【退職金について】