退職届を出して、退職日が決まっていたのに、それより前に解雇されるケースがあります。違法な引き止めの一環として、あえて嫌がらせ的に解雇してくる会社もあります。

業務上のミスがあったなど、労働者側でも反省すべき事情のあるケースもありますが、責任をとって辞職する決断をしたなら、追い打ち的な解雇は避けたいでしょう。

相談者

相談者クビになる前にやめたい

相談者

相談者解雇だと経歴に傷がつく

解雇を回避し、円満に退職する方法を理解しましょう。退職日が決まっていても、それまでの間は雇用され続けることになります。したがって、退職前の解雇を避けるには、できるだけ早く退職を決意することが大切ですが、その後の対処も欠かせません。

退職前に不利益な扱いがあれば争う意思があることを示し、会社にリスクを感じさせるような圧力をかけるのが重要なポイントです。

- 退職届を出しても、2週間経過前なら、理論上、解雇をすることができる

- 解雇前に退職するためには、弁護士に依頼しプレッシャーをかけてもらう

- 退職前に解雇されてしまったら、不当解雇となる可能性を検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職届を出した後でも解雇されてしまうケース

退職届を出しても、まだ退職していない間なら解雇はできてしまいます。解雇される前に辞めようとしても、退職より解雇の方が早ければ解雇が優先されてしまうので注意が必要です。

会社を辞める方法は、自主退職(辞職)、合意退職、解雇の3つがあります。いずれも当然ながら、雇用関係が継続していることが条件となるので、退職した後なら解雇されることはありません。その逆に、まだ退職の効力が生じていないなら、解雇をすることは理論上できてしまいます。ちなみに、「自主退職」の体裁を取っていても「退職希望日より早く辞めさせられた」というなら、その性質は「解雇」です。

また、嫌がらせとしては、解雇だけでなく懲戒処分による例もあります。つまり、ミスしたなどの理由で「懲戒処分されるくらいなら先手を打って辞めてしまおう」と考えて退職の意思を伝えても、退職の効力が生じる前に懲戒処分された場合は、その処分は有効なものとして残ってしまいます。

退職する前に解雇されてしまい、辞める理由が「退職」ではなく「解雇」になると、労働者にとっては次の不利益があります。

- 転職先に知られると問題社員のレッテルを貼られる

- 懲戒解雇だと退職金が不支給ないし減額になる

- 懲戒解雇だと失業保険が自己都合となるおそれがある

懲戒解雇となると特に不利益が大きいですが、あきらめてはいけません。実際は、上記のような不都合は、たとえ解雇されるとしても不当だと評価される場面が多いからです。

「懲戒解雇のデメリットと対処法」の解説

解雇される前に退職する方法

次に、解雇される前に退職するための方法について解説します。

ミスしたと認めるなど、自分の責任を理由にして自主退職するときほど、確実な方法を取らなければ損してしまいます。謝罪するなどして自主退職時に認めてしまった「非」が「解雇理由」にされたとき、不当解雇を主張して争うハードルが上がってしまうからです。

退職の意思は確定的に伝える

懲戒解雇などの不利益な事態を避けるには、解雇されるより前に、早く退職する必要があります。このとき、退職の意思表示は、明確に伝える必要があります。

重要なポイントは、「退職願」ではなく、必ず「退職届」を出すことです。「退職願」といった「お願い」や「許可」を求める表現だと、確定的な退職の意思とは評価されないおそれがあるからです。また、会社が受領を拒否するなどしてトラブルに発展すると予想されるケースでは、内容証明の方法で送ることで、証拠に残るようにして進めてください。

「退職届と退職願の違い」「退職届を内容証明で出すべきケース」の解説

意思表示から2週間経過すれば退職できる

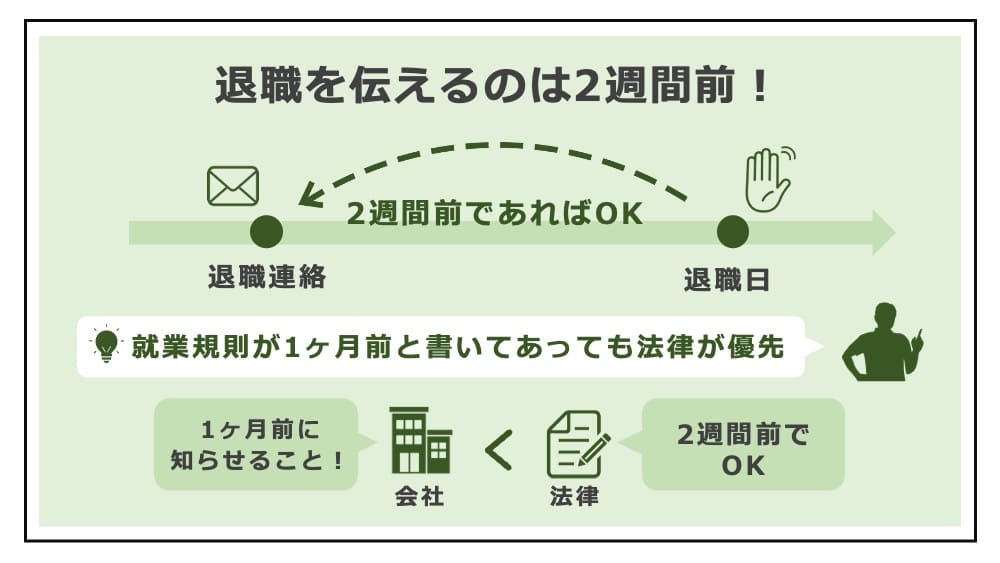

民法のルールでは、退職の意思表示から2週間が経過すれば、退職することができます(民法627条1項)。会社が、労働者の意思による辞職を拒否してこようとするケースもあります。つまり、違法な引き止め、ないし、在職強要といわれる労働問題です。しかし、このときにも、民法のルールにしたがって2週間後には労働契約が終了します。

したがって、適切に退職の意思表示をすれば、会社に残された時間は2週間だけです。2週間以内に、解雇や懲戒処分などをしなければ、期間経過後には退職という結果を勝ち取ることができます。このような法律のルールとは異なる定めが就業規則にあっても、法律の決まりは会社のルールよりも優先します。

解雇のなかでも最も重い懲戒解雇をするには、弁明の機会を与えるなど適切な手続きを踏む必要があり、そのプロセスには一定の時間を要します。退職日が迫っているからといって手続きを踏まず、性急にした解雇は不当解雇になりやすいです。会社が不当解雇を争われるリスクを感じてくれれば、「退職までの限られた時間で解雇しよう」という無茶をあきらめさせることができます。

「退職は2週間前に申し出るのが原則」の解説

弁護士を通じて退職を伝えてリスクを感じさせる

退職する前に解雇されないために、弁護士を活用する手が有効です。弁護士を通じて退職を伝えれば、労働者から争われるリスクを感じさせ、違法な扱いを防ぐことができるからです。「退職前に解雇してやろう」と急ぐ悪質な会社も、労働者が弁護士を依頼すれば、「慌ててクビにして不当解雇だと争われるのは危険なのではないか」とおそれ、不当な処分をためらうことでしょう。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

違法な引き止めや脅しには屈しない

会社が、労働者による退職の意思を拒否しても、民法のルールが優先します。そのため、違法な引き止めは許されず、意思表示から2週間が経過すれば、退職の効果が生じます。退職には、会社の承諾は不要なのです。

違法な引き止めや、脅しに屈してはいけません。解雇される前に退職したいなら、会社から何を言われたとしても、「退職したい」という姿勢を崩さないよう、強い覚悟をもって臨んでください。

「会社の辞め方」の解説

退職前に解雇された時の注意点

退職届を出した後、その効力が発生するまで(退職前)であれば解雇できると解説しました。そのため、残念ながら、退職の意思があっても、解雇されてしまうケースがあります。

不当な扱いを受けないよう、注意しておきたいポイントについて解説します。

解雇の有効性を争う

在職中なら解雇自体は許されるものの、解雇はどのような場合にも有効となるわけではありません。むしろ、解雇は労働者にとって非常に厳しい処分なので、法的に制限されています。解雇権濫用法理によって、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないとき、不当解雇として違法、無効となります(労働契約法16条)。

そのため、退職前に解雇されたときには、その解雇の有効性を必ず争うようにしましょう。特に、「労働者が退職といってきたのが気に食わないから退職前に解雇にしてやろう」といった悪質な動機で進めた解雇には正当な解雇理由などなく、有効性を否定されやすい傾向にあります。

「退職の意思表示をしたのに、その前に解雇された」ということの違法性はもとより、それ以前に「そもそも解雇自体が無効なのではないか」というポイントについても検討が必要なのです。

「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

解雇予告手当を請求する

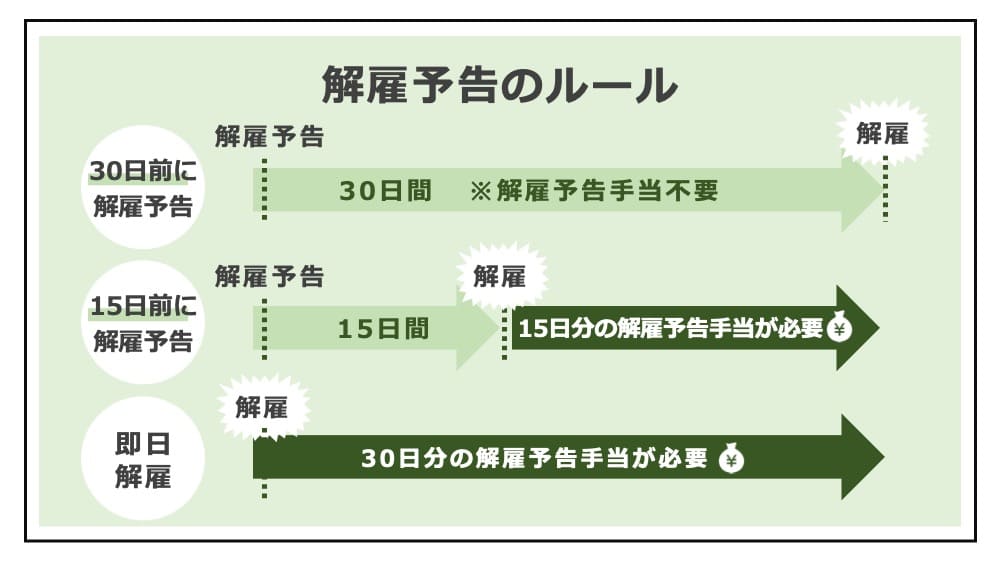

退職よりも前にされた解雇が有効なときも、解雇予告のルールを守らなければなりません。解雇は、30日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金を、解雇予告手当として払う必要があります(労働基準法20条)。

退職の意思表示をしてからあわてて解雇したなら、解雇予告の日数が十分でない可能性があります。残念ながら解雇を受け入れ、辞めざるを得ないにしても、解雇予告手当の請求は必ずしておきましょう。

「解雇予告手当の請求方法」「解雇予告の除外認定」の解説

退職金を請求する

解雇されてしまうような問題点があり、退職前にクビになっても、退職金は請求できます。懲戒解雇だったとしても、退職金には賃金の後払い的性格、退職後の生活保障的性格があることからして、これまでの功労を抹消ないし減殺するほどの背信行為でない限り、退職金を不支給ないし減額することはできないとするのが裁判例です(東京地裁平成7年12月12日判決)。

まとめ

今回は、退職届を出したら、退職前に解雇されてしまったときの対応について解説しました。

退職届を出しても、すぐに効力が生じるわけではありません。会社が承諾しない場合、退職できるまでには民法上も2週間の期間を要するので、この間に解雇することは理論上可能です。

とはいえ、このような追い打ち的な解雇は、嫌がらせの目的があると考えられ、違法の可能性があります。解雇される前に退職するには、何を言われても負けずに「退職したい」という強い気持ちが必要です。一人で戦うのが難しいとき、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 退職届を出しても、2週間経過前なら、理論上、解雇をすることができる

- 解雇前に退職するためには、弁護士に依頼しプレッシャーをかけてもらう

- 退職前に解雇されてしまったら、不当解雇となる可能性を検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【退職勧奨への対応】

【不当解雇の相談】