解雇予告除外認定とは、一定の条件を満たした場合に限り、予告なしに従業員を解雇できる制度です。通常、会社が労働者を解雇するには、30日前の予告か、解雇予告手当の支払いが必要とされます。しかし、解雇予告除外認定を受けることでこの義務を免れることができるのです。

しかし、労働者にとって、予告なしの解雇は不利益が大きく、突然に収入を失えば生活が脅かされてしまいます。そのため、解雇予告除外認定には厳しい基準が設けられ、一定の条件を満たす場合にしか認定は得られません。認定の手続きや必要書類は、企業が準備すべきことですが、労働者にとっても、不当に権利を奪われて即時解雇されないよう、チェックしておく必要があります。

今回は、解雇予告除外認定の基準や手続きの流れと、労働者側ですべき対応について、労働問題に強い弁護士が解説します。

- 解雇予告のルールによる保護が不要なケースでは適用除外となる

- 労働基準監督署の解雇予告除外認定を得るには、厳しい条件がある

- 認定の手続きを踏まずに解雇予告手当を未払いとするのは労働基準法違反

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

解雇予告除外認定とは

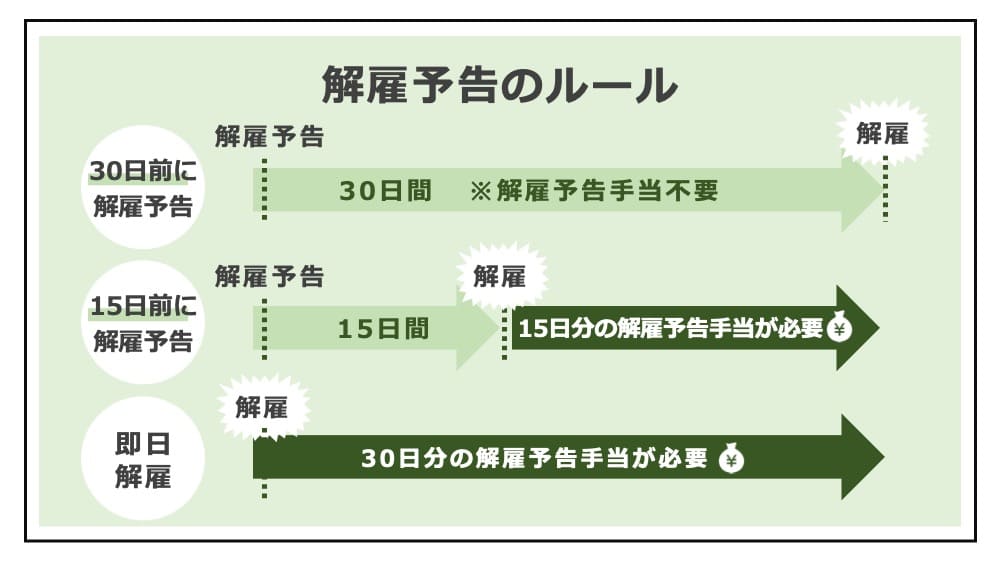

労働基準法20条は、解雇予告のルールを定め、突然の解雇から労働者を保護しています。具体的には、会社が従業員を解雇する際、少なくとも30日前の解雇予告、または、解雇予告手当(予告が不足する日数分の平均賃金)の支払いが義務付けられています。

急に解雇されて生活の基盤を失ってしまう労働者を保護することが目的であり、予告をされるか手当を得られれば、再就職や生活の立て直しをする時間的な余裕を確保できます。

しかし、例外的に、解雇予告や手当の支払いが不要となるケースがあります。それが、今回解説する「解雇予告除外認定」です。この認定が得られると、会社は、解雇予告や解雇予告手当の支払いなく、即時解雇をすることが認められます。会社が労働基準監督署に申請して認定を得る手続きですが、労働者にとっては不利益が大きいため、重大な非行や不正、犯罪といった労働者側の非が大きい場合に限られています。

このように、解雇予告除外認定は、労働者に重大な違反があった場合にのみ適用される厳格な制度なので、会社は適切な手続きを踏んで進めなければなりません。労働者としては、予告も手当もなく即時解雇されてしまうわけなので、万が一に備え、会社が適切な手続きを通じて正当に進めているのかどうかをチェックしなければなりません。

「解雇予告手当の請求方法」の解説

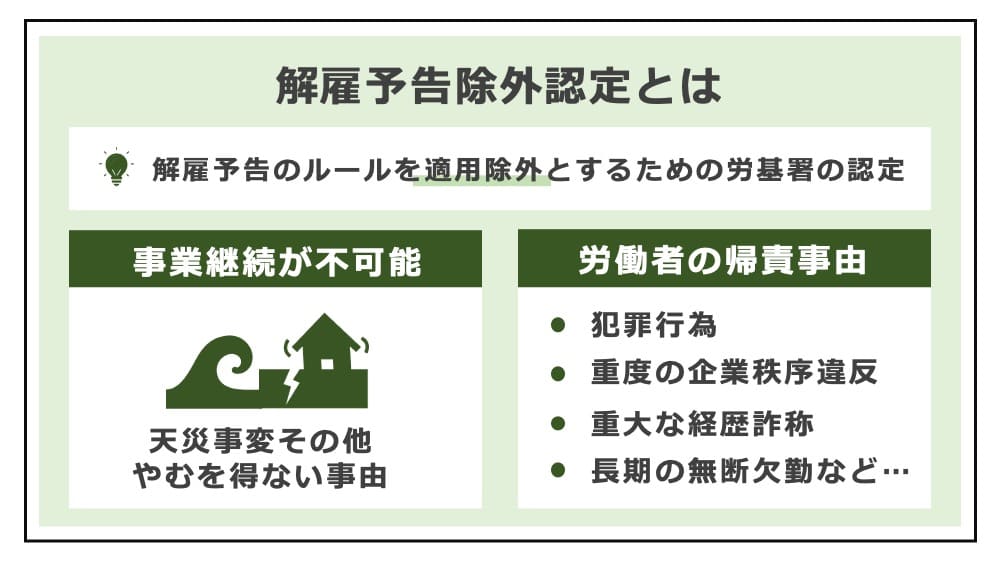

解雇予告除外認定の認定基準と条件

解雇予告のルールの適用を除外し、即時解雇するには、労働基準監督署に申請して除外認定を受ける必要があります。除外認定が認められるのは、法律上、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」と「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」のいずれかに該当する場合です。これらの条件を「除外事由」と呼びます。

以下では、解雇予告除外認定の条件と、その判断基準について説明します。

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

除外認定が認められる条件の1つ目が「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」です。事業を継続できないときにまで解雇予告や予告手当を要求するのは、企業側にとって非常に酷だと考えられるからです。

「天災事変」とは、具体的には、震災や火災による建物の倒壊や消失、豪雨による河川の氾濫などが該当します。ただし、「やむを得ない事由」といえるには、事業主が、社会通念上必要な対応をしても防ぎきれない事態である必要があります。また、事業主の法令違反や経営判断の誤りなど、会社側に責任のある場合も「やむを得ない事由」とはいえません。そして、これらの事情によって「事業の継続が不可能となった」といえる必要があります。

厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号)では、この条件に該当するかどうかの判断基準について、次のように具体的な事例が示されています。

【やむを得ない事由に該当するケース】

- 事業場が火災により消失した場合

(ただし、事業主の故意または重大な過失に基づく場合を除く) - 震災で工場や事業場が倒壊した場合

【やむを得ない事由に該当しないケース】

- 経済法令違反により事業主が強制収容され、機械や資材が没収された場合

- 税金の滞納により事業が廃止された場合

- 経営判断の誤りによって資材や資金が不足した場合

- 取引先の休業によって発注がなくなった場合

「リストラを拒否する方法」の解説

労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

除外認定が認められる条件の2つ目が「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」です。労働者に重大な責任があるなら、予告や手当なく解雇されても仕方なく、保護の必要性は低いと考えられるからです。

「労働者の責に帰すべき事由」は、即時解雇されてもやむを得ないほど、重大かつ悪質な行為を指します。この事由は、就業規則上の懲戒解雇事由とは必ずしも一致しない点は注意を要します。つまり、「懲戒解雇なら、解雇予告または手当は不要」というわけではなく、懲戒解雇になっても除外認定がなければ、即時解雇するには解雇予告手当が必要です。

厚生労働省の通達は、以下の例を挙げています(※ 参考:昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)。なお、あくまで例示であり、労働者の地位や職責、勤続年数などを総合的に考慮し、その他の行為も「労働者の責に帰すべき事由」と認定される場合があります。また、形式的に除外の対象に当てはまっても、重大で悪質なケースに限られるため、軽微な事例は除かれます。

事業所内での窃盗や横領、傷害などの刑法違反

会社の中で物を盗んだり、金品を横領したり、暴行や傷害といった刑法に違反する行為があった場合、解雇予告除外認定の対象となります。

会社が不正防止の手段を講じても繰り返し行われるケースや、社外の犯罪行為によって企業の信用を損なったり、取引関係に悪影響を与えたりする場合も、除外認定がなされます。したがって、犯罪行為や、会社の名誉・信用を害する行為があると、即時解雇される可能性が高いです。

「逮捕を理由とする解雇」の解説

賭博や風紀を乱す行為で他の労働者に悪影響を与えた場合

職場での賭博や公序良俗に反する行為(不適切な交際や職場の風紀を乱す行為など)は、他の社員に悪影響であり、職場の秩序を乱す原因となります。そのため、悪質なケースでは解雇予告除外認定の対象となります。

社外で行われる場合も、企業の評判を損なったり、労使間の信頼関係を破壊するときは、同じく、解雇予告除外認定を受けられる可能性があります。

採用時に重要な経歴を詐称した場合

採用時に、経歴やスキルなど、採用の判断に影響する重要な情報を偽って申告した場合、解雇予告除外認定の対象となります。発覚すれば採用が取り消されるであろう内容の詐称は、労働契約の根本的な前提を崩し、信頼関係を喪失させるからです。

「経歴詐称を理由とする解雇」の解説

他の会社に転職した場合

他の会社に転職して働き始めた場合も、解雇予告除外認定の対象となります。

副業が禁止されているケースや、競業避止義務を負っている場合には、会社の信頼を損なう行為であるとみなされるからです。この場合、現在の会社との雇用関係は破綻しているものと評価することができ、即時解雇が許されることとなります。

「副業禁止の範囲」の解説

正当な理由なく2週間以上無断欠勤した場合

無断欠勤が2週間以上続き、会社からの出勤要請にも応じない場合、解雇予告除外認定の対象となります。長期にわたって無断で欠勤することは、労働契約の履行を放棄しているものと考えられるため、労使の信頼関係は破壊されてしまうからです。

「無断欠勤の理由とする解雇」の解説

出勤状況が悪く注意しても改善されない場合

頻繁に遅刻や欠勤を繰り返し、会社から注意されても改善しない場合には、解雇予告除外認定の対象となります。出勤不良が続くことで業務に支障が生じ、周囲の同僚にも負担がかかってしまうので、会社の信頼を著しく損なうと考えられるからです。

「遅刻を理由とする解雇」の解説

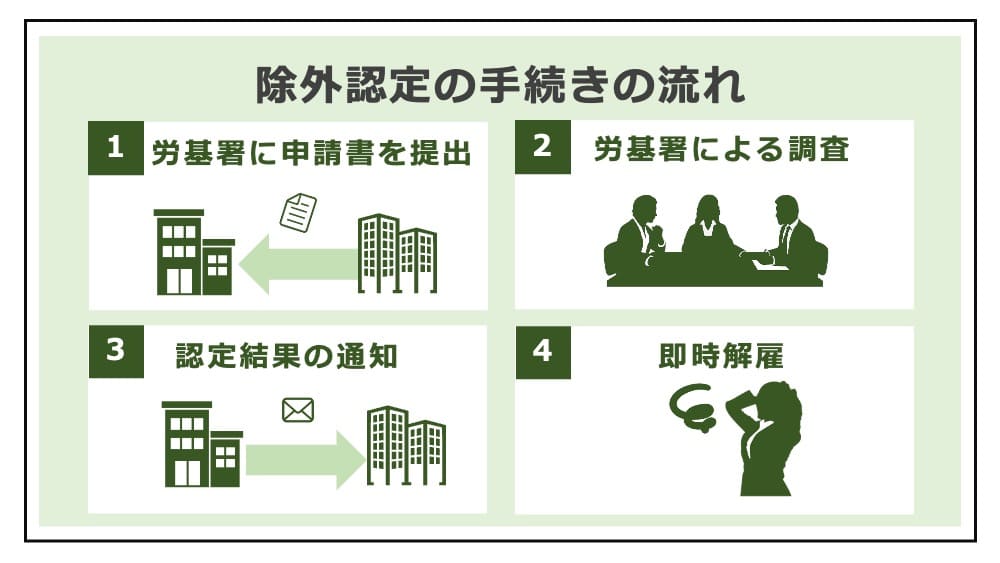

解雇予告除外認定の手続きの流れ

次に、解雇予告除外認定の手続きの流れと、必要な書類について解説します。

解雇予告除外認定の手続きは、会社が労働基準監督署に申請することで始まり、労基署の審査から認定の決定まで、順に進みます。使用者側が、万全に準備して進めるべき手続きですが、しっかりとプロセスを踏まれているかチェックするため、労働者も理解しておきましょう。

解雇予告除外認定の必要書類を準備する

会社が、解雇予告除外認定に必要な資料を集めます。必要書類は、除外事由に該当することを疎明するに足るものです。

解雇予告除外認定の主な必要書類は、次の通りです。

- 解雇予告除外認定申請書

申請書の様式は2種類あり、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は「様式第2号(書式・記載例)」、「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」は「様式第3号(書式・記載例)」を使用します。 労働者の責に帰すべき事由は、解雇に至った経緯を具体的に記載すべきであり、申請書の解雇理由と、証拠などから読み取れる解雇の状況を一致させる必要があります。 - 天災事変その他やむを得ない事由の場合のために事業の継続が不可能となった場合

- 解雇予告除外認定申請書(様式第2号)

- 対象者の労働者名簿

- 事業場の被害状況が客観的に判断できる資料

- 解雇予告日及び解雇日が分かる書類

- 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇した場合

- 解雇予告除外認定申請書(様式第3号)

- 対象者の労働者名簿

- 「労働者の責めに帰すべき事由」に関する疎明資料

例:解雇の経緯に関する時系列メモ、始末書、顛末書、社内調査の報告書、刑事事件化された際の報道の写し、告訴状など - 就業規則

- 解雇予告日及び解雇日が分かる書類

※ 提出先によって求める書類が異なるため、申請前にご確認ください。

「労働者の責めに帰すべき事由」を疎明する資料は、解雇を争う際の証拠となるものと共通しますが、解雇が有効とされる以上の、労働者の重大な非があることが必要です。

「不当解雇の証拠」の解説

労働基準監督署に申請書類を提出する

解雇予告除外認定申請書に必要事項を記入し、必要書類と共に労働基準監督署に提出します。提出先は、対象者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

「労働基準監督署への通報」の解説

労働基準監督署による審査

労働基準監督署は、提出された申請書や書類をもとに、除外認定の可否を判断するための調査を行います。書面審査だけでなく、解雇対象者や会社の担当者、同僚への聞き取り調査が実施されることもあります。

認定・不認定の決定が下る

審査の結果、解雇予告除外認定が認められるかどうかを決定します。除外認定がされる場合は「認定書」、認められない場合は「不認定書」が会社に交付されます。

認定がおりれば、解雇予告や手当の支払いが免除され、即時解雇が可能となります。申請から結果が出るまでの期間は、2週間程度かかるのが通常です。

「労働問題に強い弁護士の選び方」の解説

解雇予告除外認定について労働者側の注意点

次に、解雇予告除外認定について、労働者側が注意すべきポイントを解説します。

ここまで解説した通り、解雇予告のルールは労働者保護を目的とするものであって、除外認定が得られるのはごく例外的なものです。そして、労働者を守るために、その条件や判断基準は厳しく、かつ、適切な手続きを踏んで進めなければなりません。

懲戒解雇でも除外認定がなければ解雇予告手当を請求できる

懲戒解雇であっても、解雇予告除外認定が下りていない場合には、労働者は解雇予告手当を請求する権利があります。懲戒解雇は、労働者の重大な違反行為があったときに行われるため、企業としては即時解雇したいと考えることが多いでしょう。しかし、懲戒解雇であっても、即時解雇するためには解雇予告除外認定が必要となる点に注意してください。

労働基準監督署で除外認定がされるのは、懲戒解雇に正当な理由があることに加えて、認定を得るための更に厳しい条件に該当している必要があります。

不当解雇の場合は解雇の効力を争う

たとえ会社が解雇予告除外認定の手続きを踏んでいても、解雇に正当な理由がなければ違法な「不当解雇」となります。この場合、労働審判や訴訟といった裁判手続きを通じて、解雇の効力そのものを争う必要があります。

重要なのは、労働基準監督署が除外認定をしていても、労働者は解雇の正当性を争うことができる点です。除外認定はあくまで、解雇予告や手当の免除に関する行政の判断であって、解雇の有効性を保証するものではありません。労働基準監督署の判断は、裁判所を拘束するわけではないので、不当解雇についてはしっかり争い、裁判所の判断を受けるべきです。

「懲戒解雇を争うときのポイント」の解説

解雇予告除外認定についてよくある質問

最後に、解雇予告除外認定についてのよくある質問に回答しておきます。

解雇後に除外認定を申請できる?

解雇と除外認定のタイミングについて、「解雇後に除外認定を申請してもよいか」、言い換えると「除外認定が出る前に即時解雇してもよいか」という疑問が生じます。

解雇を先行させ、事後的に認定の申請をするケースが見受けられます。通達(昭和63年3月14日基発150号)は、除外認定が事後的に認められた場合、その効力は解雇日に遡るという考えを示しており。このことから、解雇後の除外認定も認められるとも考えられます。ただし、あくまでそのような事例が生じた場合の考えを示したに過ぎず、この通達によっても、事後の申請によって必ず除外認定がおりることを保障するものではありません。

結論は、会社としては「できるだけ早く申請をすべき」であり、労働者としては「除外認定がない限り解雇予告手当を請求する」というのが正しい対応となります。

公務員にも除外認定は適用される?

公務員は公共的な性質を持つため、労働法の適用について民間と異なることがあります。

地方公務員の場合、地方公務員法によって労働基準法の一部が適用除外とされますが、解雇予告の除外認定については地方公務員にも適用されます。一方、国家公務員の場合には、国家公務員法附則16条によって、一部の職員を除いて労働基準法が適用されないため、解雇予告の除外認定についても適用はありません。

「労働問題を弁護士に無料相談する方法」の解説

まとめ

今回は、解雇予告除外認定について、労働者が知っておくべきポイントを解説しました。

解雇予告除外認定は、一定の条件を満たすことで、会社が解雇予告や手当を支払う義務を免除される制度です。悪用されると労働者の保護が不十分になってしまうため、厳格な基準と手続きが定められています。会社が、適切な手続きを踏むべきなのは当然ですが、労働者にとっても、予告なしに解雇されたとき、「解雇予告除外認定の手続きを守った正当な解雇であるかどうか」を知るために、ぜひ本解説を参考にしてください。

除外認定を得ると、会社は労働者を、予告なく解雇できてしまいます。したがって、その認定基準は厳しく判断されます。そして、労働基準監督署の認定を得ずにされた即時解雇は、正当な理由もない可能性が高いといえますから、速やかに弁護士に相談して争うことをおすすめします。

- 解雇予告のルールによる保護が不要なケースでは適用除外となる

- 労働基準監督署の解雇予告除外認定を得るには、厳しい条件がある

- 認定の手続きを踏まずに解雇予告手当を未払いとするのは労働基準法違反

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

【解雇の種類】

【不当解雇されたときの対応】

【解雇理由ごとの対処法】

【不当解雇の相談】

★ 解雇予告の労働問題まとめ

★ 懲戒解雇の労働問題まとめ

【ケース別の懲戒解雇】

【懲戒解雇の争い】

【懲戒解雇されたら?】